この記事は、2023年9月に京都で開かれた「ICC KYOTO」でのセッションを基に構成されています。日本がどのようにしてより幸福な国になろうとしているかを、新たな洞察と具体的な事例を交えて探ります。前編ではウェルビーイングの測定方法に焦点を当てた一方で、後編ではその実践方法と実際の進展に重点を置いています。

ウェルビーイングと自由な選択

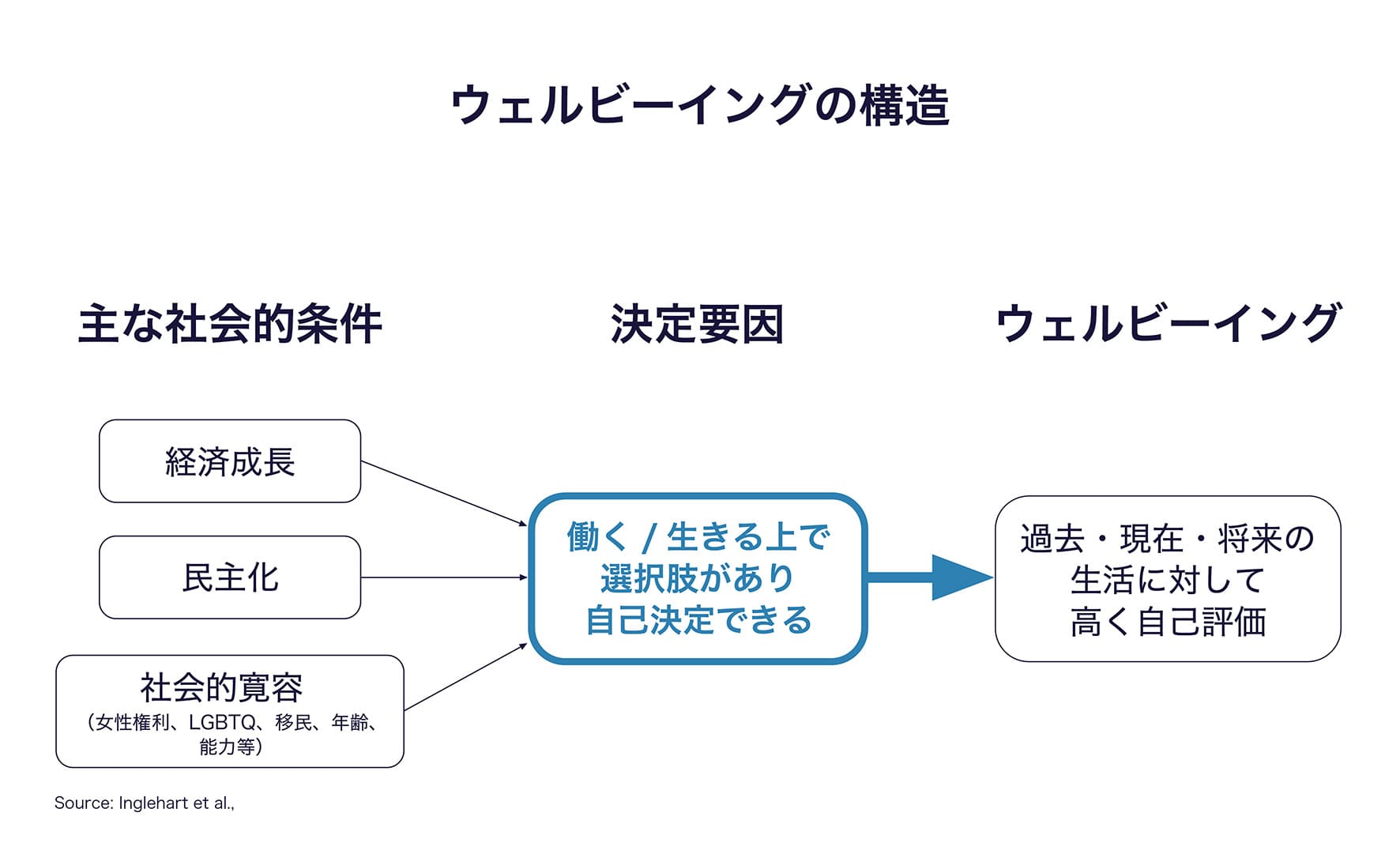

この図は、ウェルビーイングにおける選択の自由と自己決定の重要性を浮き彫りにします。経済成長、民主化、そして社会的多様性が如何にして個々の幸福感を育み、個人が意思決定を自由に行える環境をどのように促進するかを解説しています。適切に提供される選択の自由が、心理的満足と生活の質を向上させる鍵であることを示しています。

出典:ICC KYOTO 2023

目次

ウェルビーイング:現代社会での新たなパラダイム

ウェルビーイングは、今日では私たちの生活の質を左右する重要な要素として認識されています。健康や経済的成功を超え、この広範な概念は個々の幸福感のみならず、企業戦略や政策立案にも影響を及ぼしています。研究によると、心理的に充実した職場は生産性を23%向上させ、病欠を減少させることが示されています。また、強い社会的結びつきは人々の平均寿命を延ばすことが知られています。この記事では、ウェルビーイングが個人、組織、そして社会全体にどのように統合され、生活様式や意思決定にどのように革命的な変化をもたらしているかを詳しく掘り下げます。

コミュニティの力を活かした公衆衛生対策

「American Journal of Public Health」に掲載されたこの特集は、公衆衛生の緊急事態におけるコミュニティの力を活用する方法を探求しています。強い社会的つながりが、病気の予防や健康の促進にどのように役立つか、具体的なケーススタディを通じて示されています。この研究は、危機時における集団の協力の重要性を浮き彫りにし、持続可能な健康政策の形成に貢献しています。

ウェルビーイングの理解と進化

ウェルビーイングの定義の変遷

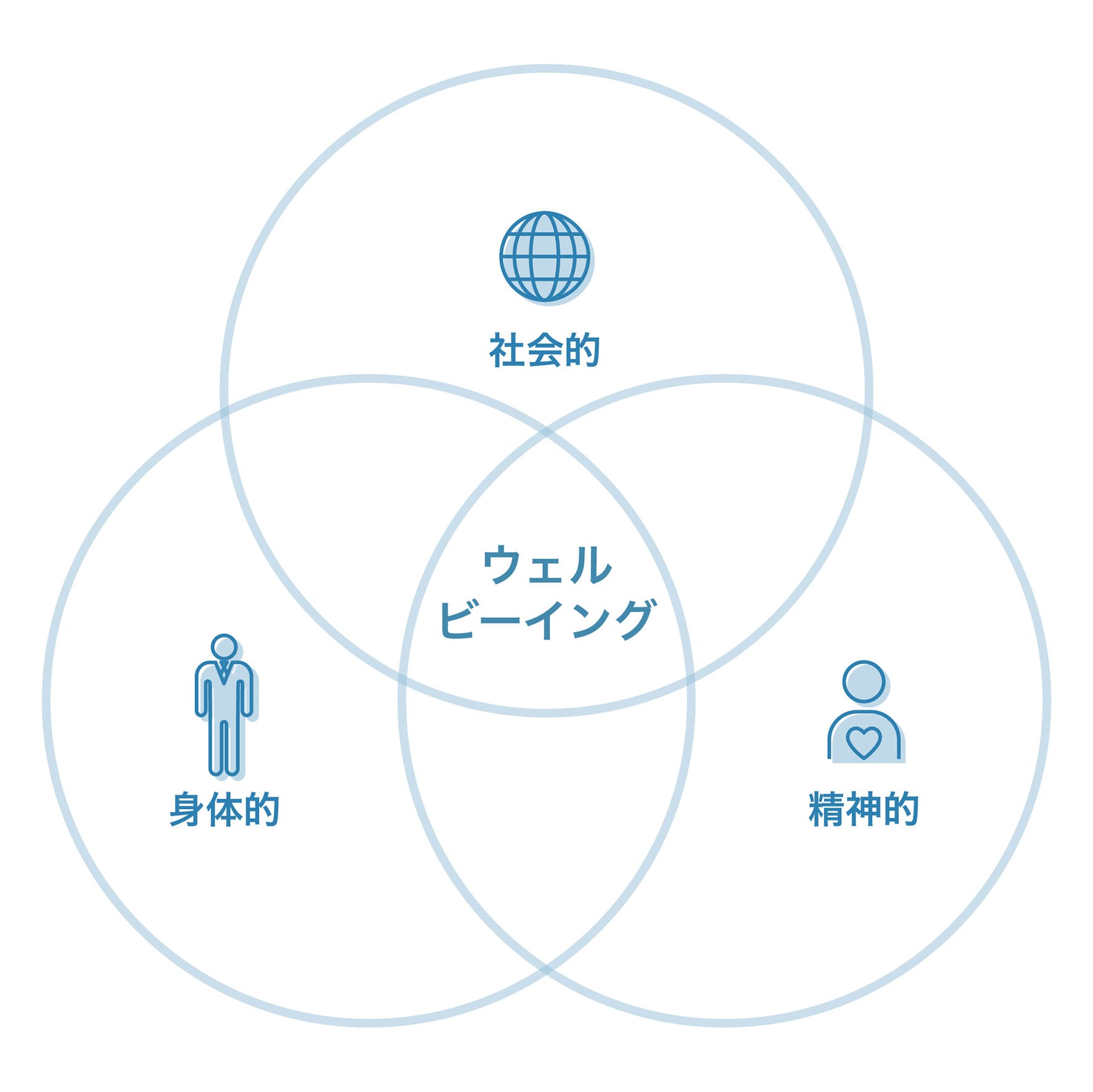

ウェルビーイングは、時間とともにその意味が進化してきました。古くは哲学や宗教が定義を形成し、主に身体的健康を重視していましたが、現代では身体的、精神的、社会的健康を含むより広範な概念として捉えられます。この理解は、客観的および主観的な評価を通じて、個々のウェルビーイングをより深く把握するために用いられています。

ウェルビーイングの進化

時間が経つにつれて、ウェルビーイングの概念は進化し続けています。かつては主に身体的健康が重視されていましたが、現代では精神的、社会的健康をも包括する広範な概念へと拡がっています。このダイアグラムは、身体的、精神的、社会的な要素が如何に交差し、総合的なウェルビーイングを形成するかを示しています。

歴史的視点と現代のシフト

専門家から個人への焦点の移行

初期のウェルビーイングの定義は専門家によるものが多く、個人の感じる幸福感や満足度の多様性を捉えきれていませんでした。現代では、科学的研究を通じて個々人の体験や主観性が重視され、より包括的なウェルビーイングの捉え方が進んでいます。

具体的な現代の事例

スウェーデンのワーク・ライフ・バランス

スウェーデンでは労働時間の短縮とフレキシブルな働き方を推進しています。特に、一部の企業が週30時間労働制を導入することで、労働生産性の向上と従業員のストレス軽減が実現され、国民のウェルビーイングが全体的に向上しました。

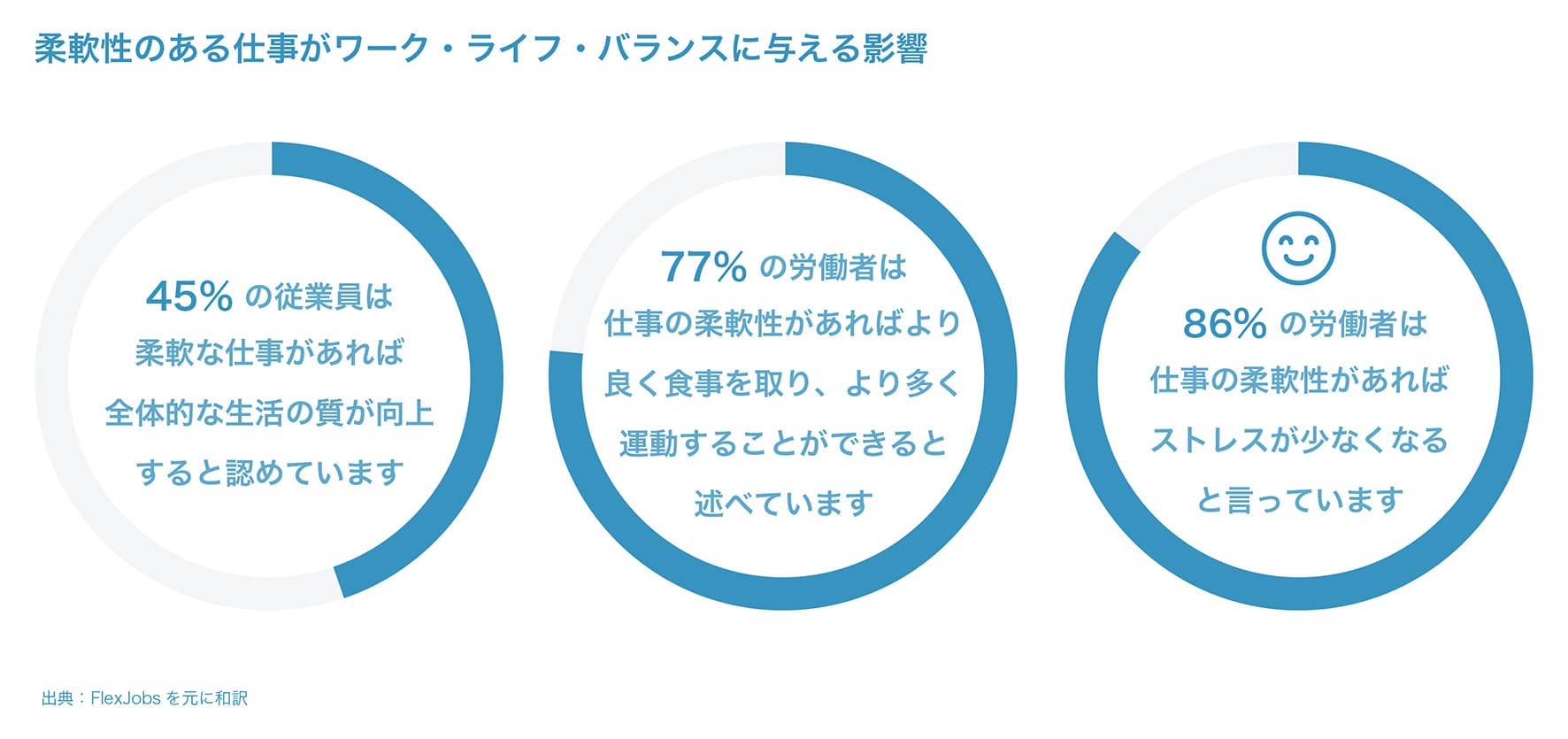

⚫︎柔軟性のある仕事がワークライフバランスに与える影響

引用元:Work-Life Balance Statistics [2023 Edition]

柔軟な勤務体系は、より良い食生活や運動の増加など、生活全般の質を高めることが示されています。実際に柔軟な勤務条件を提供している企業の従業員は、ストレスが少なく健康である傾向にあります。

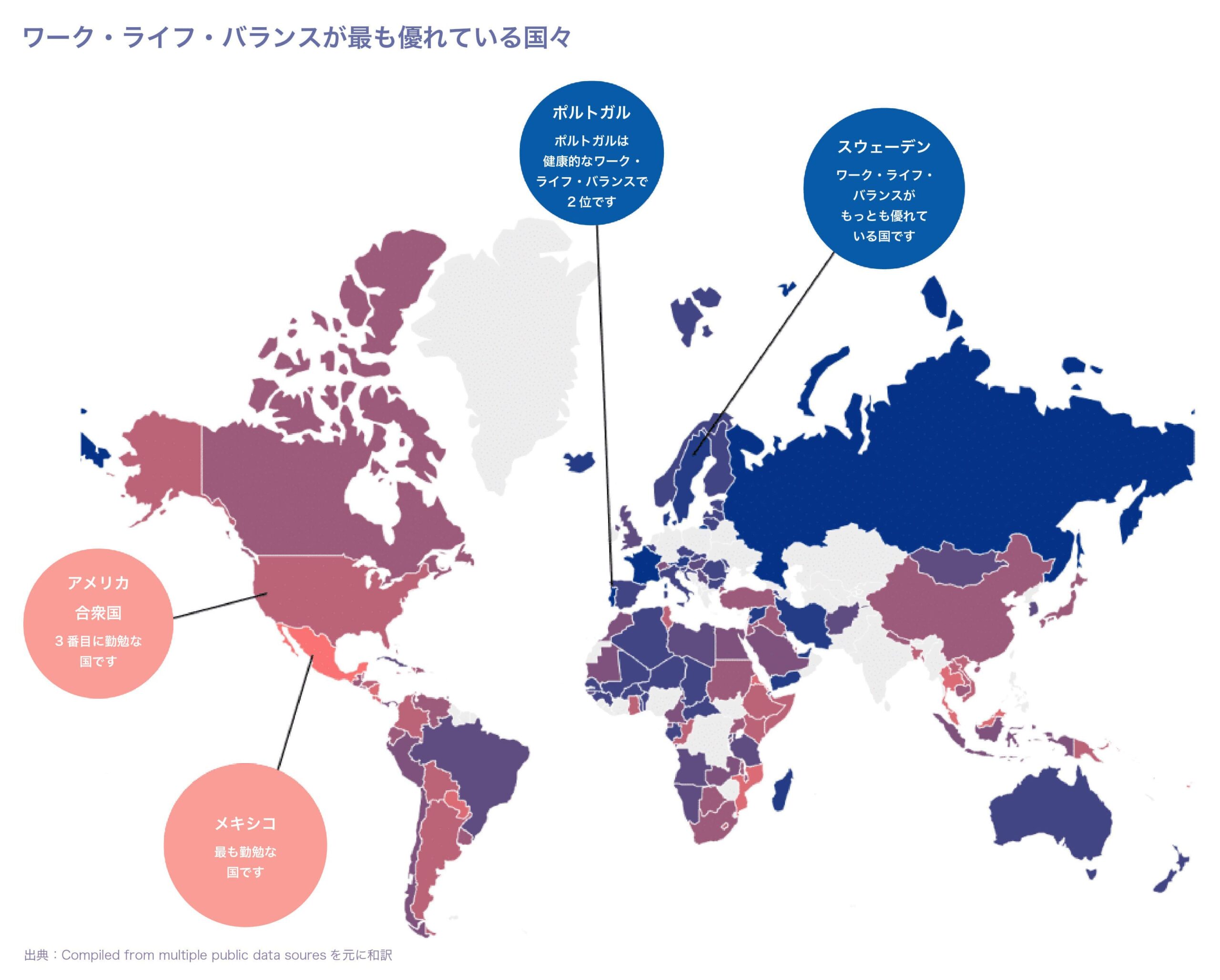

⚫︎ワークライフバランスが最も優れている国々

引用元:Countries with Best Work-Life Balance: 2024 Worldwide Map

世界各国でのワークライフバランスのスコアを比較し、どの国が職場と私生活のバランスを最も良く保っているかを示します。データによると、スウェーデンは他の先進国と比べても高いスコアを維持しており、政府の積極的な労働政策がその成功の鍵となっています。

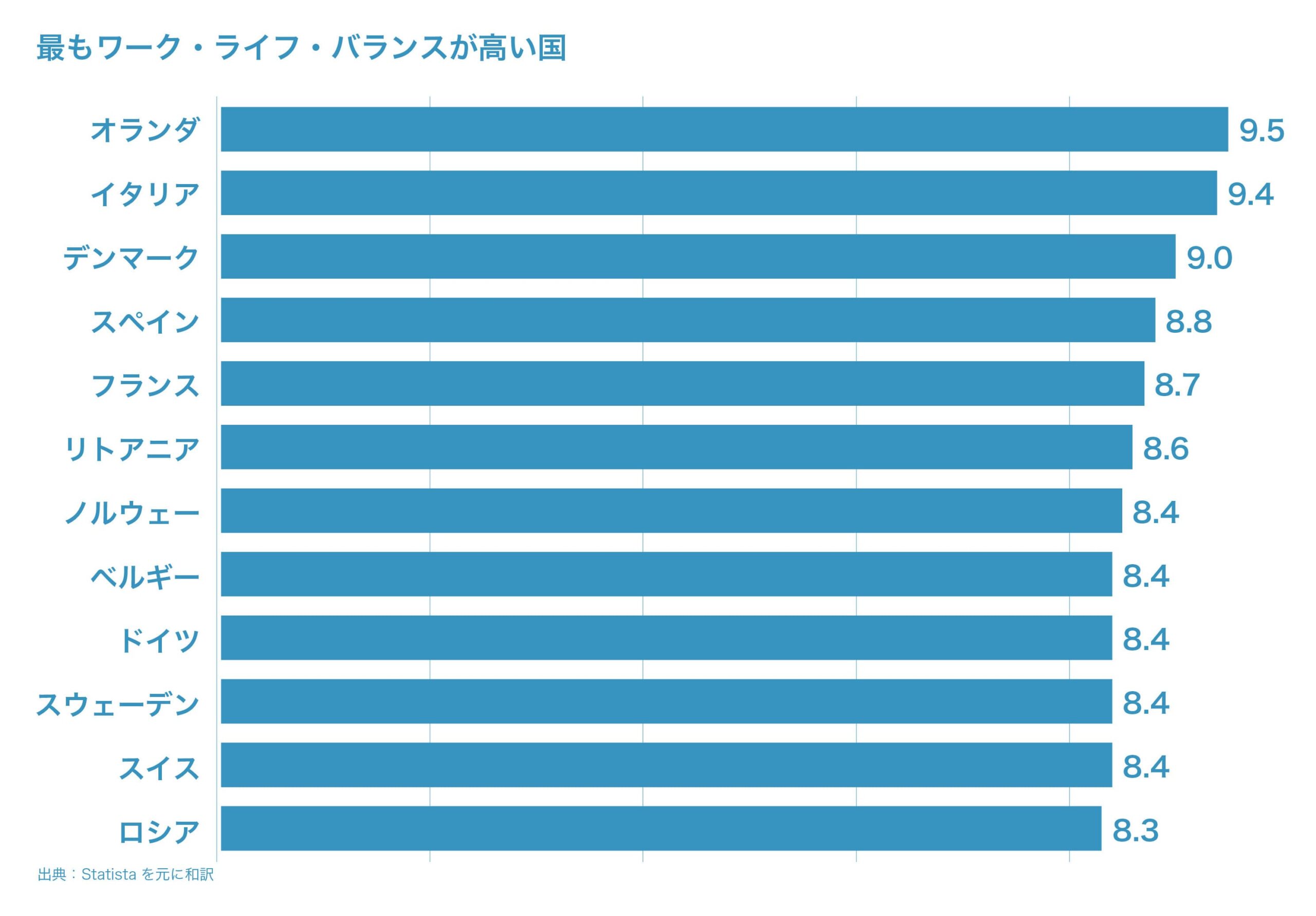

⚫︎最もワークライフバランスが高い国

引用元:Work-Life Balance Statistics [2023 Edition]

特にワークライフバランスが高い評価を受けている国々を深掘りし、その理由と成功の要因について探ります。スウェーデンの場合、国が推進する労働時間の短縮やフレキシブルな働き方が、従業員の健康を保ち、生活の質を向上させる効果を持っていることが確認されています。

⚫︎日本の地域コミュニティプログラム

福岡県では「まちづくり」プロジェクトを通じて地域の高齢者が社会参加できる活動が支援されています。これにより、高齢者の社会的孤立が防がれ、精神的ウェルビーイングが向上しています。

引用元:福岡市ホームページ / 福岡市における未来のまちづくりプロジェクト

若い世代の創造力を活かし、マインクラフトを通じて子どもたちが理想の都市を設計。このプロジェクトでは、新しいビルの建て替えが進む福岡の都市風景を再構想し、どのように市が変化していくかを予見しています。2023年10月に撮影されたこの画像は、地域コミュニティが未来の都市開発に積極的に参加している様子を示しています。

日本における現状と課題

日本は身体的な健康において長寿国として知られていますが、社会的なつながりの脆弱さが精神的健康に悪影響を及ぼしており、特に高齢者の孤立が深刻な社会問題となっています。

企業の役割と新しい資本主義

現代の企業は、単に利益を追求するだけではなく、社会的責任と環境への配慮をビジネスの中核に置く「新しい資本主義」を体現しています。このアプローチは企業がその活動を通じて従業員、顧客、地域社会のウェルビーイングにどのように寄与するかを重視しており、以下のような具体的な戦略が採用されています。

従業員のウェルビーイングの向上

たとえば、グーグルは従業員向けにフィットネスセンターや瞑想スペースをオフィス内に設置し、健康的な食事オプションを提供することで、ストレスを軽減し生産性を向上させています。このような福利厚生の充実は、従業員のウェルビーイング向上に直接寄与しています。

出典:Google office photos

活力と生産性の源—Googleのオフィス内ジムでは、従業員が健康を維持しながら働くことができる環境を提供しています。このような施設が、仕事と健康のバランスを取る上で重要な役割を果たしています。

出典:Google office photos

栄養とコミュニケーションの場—Googleの食堂では、健康的な食事と共にコラボレーションの促進も図られています。創造性を刺激し、チームワークを深める空間です。

環境保護を通じた社会貢献

一方、アウトドアブランドのパタゴニアは製品の持続可能性を重視し、リサイクル素材の使用や環境保全プロジェクトへの積極的な投資により、環境への負担を減らしながら消費者のウェルビーイングに貢献しています。

出典:Optie A / パタゴニアオフィス内の多機能スペース

自然へのリスペクトとエコロジカルな働き方を象徴する、パタゴニアオフィス。ここでは、リラックスと生産性が調和し、サステナビリティをコアバリューとして、従業員が最大限に力を発揮できる環境が整えられています。

これらの取り組みは、企業が社会全体のウェルビーイング向上に貢献する方法を示し、新しい資本主義の実現へ向けた具体的なステップを提供します。企業が採用するこれらの戦略から、他の職場でも採用できるアイデアが見つかるかもしれません。

ウェルビーイングの定義と評価方法

明確な定義と評価の説明

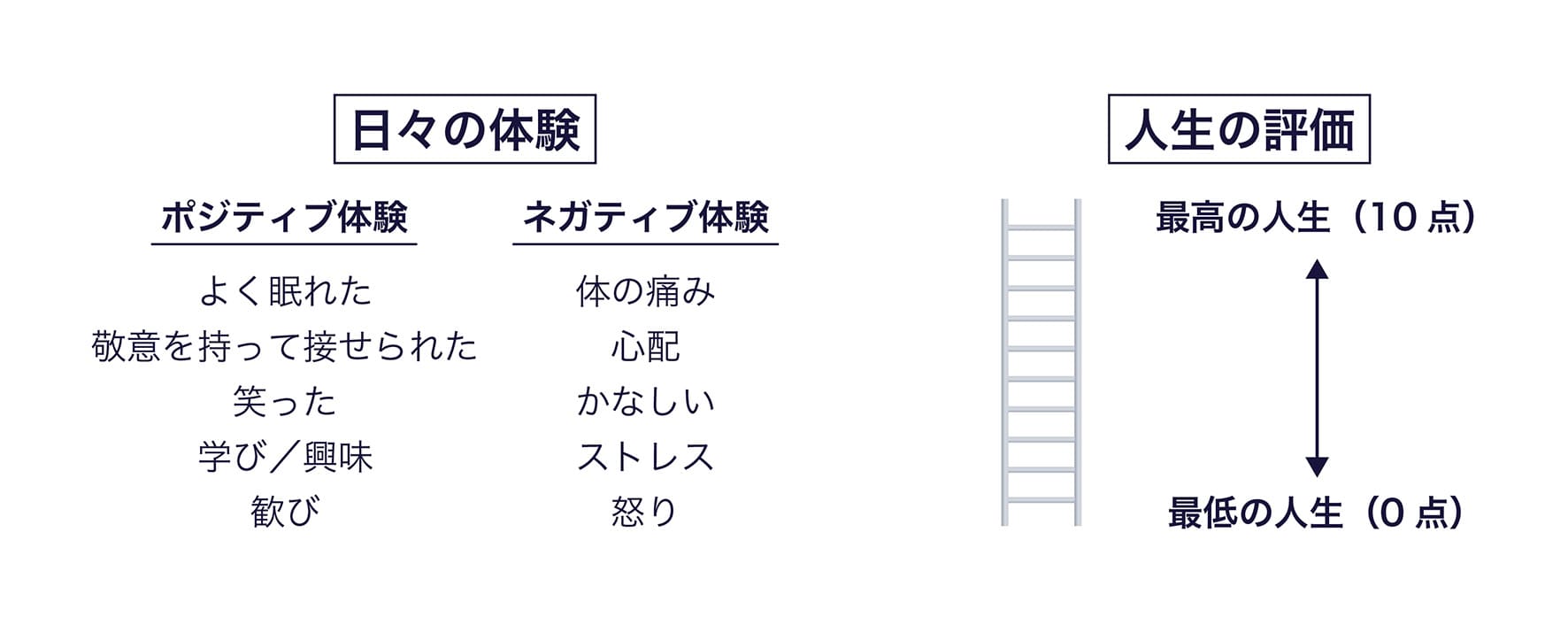

ウェルビーイングは、幸福感や満足度を示します。この感じを測る一般的な方法として、”自己評価”があります。個人が自分の生活を振り返り、楽しさや満足度を10点満点で評価することにより、自らのウェルビーイングを定量化します。

出典:Gallup Woeld Poll / 主観的well-beingの測定法

ウェルビーイングの主要な決定要因

⚫︎具体的な要因とその影響の簡潔な説明

経済成長、民主化、そしてDE&I(多様性、公平性、包摂性)はウェルビーイングに大きく寄与します。経済成長により収入が増え、生活の選択肢が広がることでウェルビーイングが向上します。民主化は個人が自由に意見を表現し、生活の選択を自ら決める能力を促進し、幸福感を高めます。DE&Iが進む社会では、全ての人が平等に扱われることで、一人ひとりが自分に合った生き方を見つけやすくなり、それが精神的満足感を深めます。

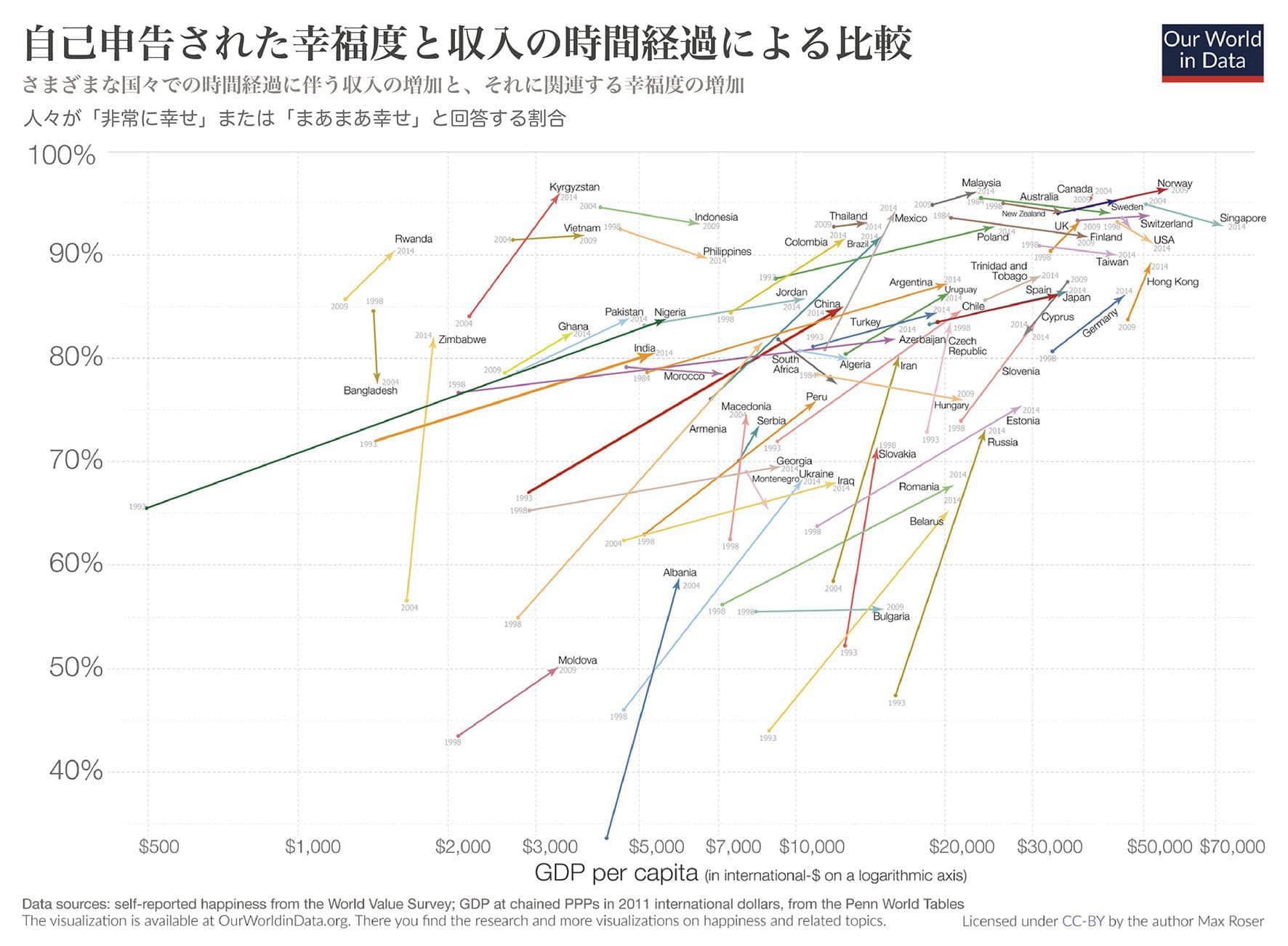

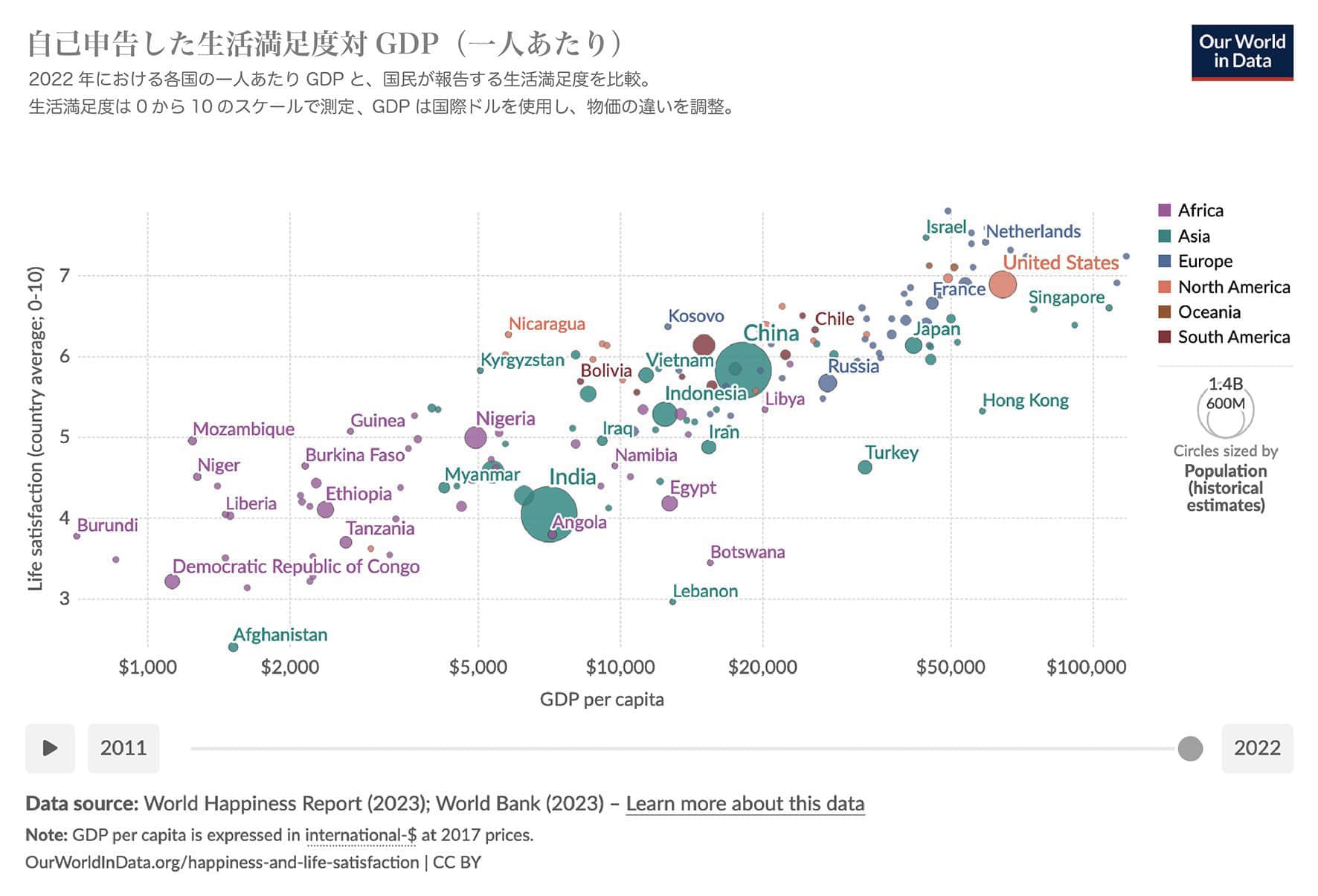

⚫︎幸福度と収入の時間経過による比較

このグラフは、各国の収入増加に伴い幸福度も上昇していることを示しています。経済成長が進むと、多くの場合、自己申告される幸福感が増加し、これは人々のウェルビーイング向上に寄与しています。

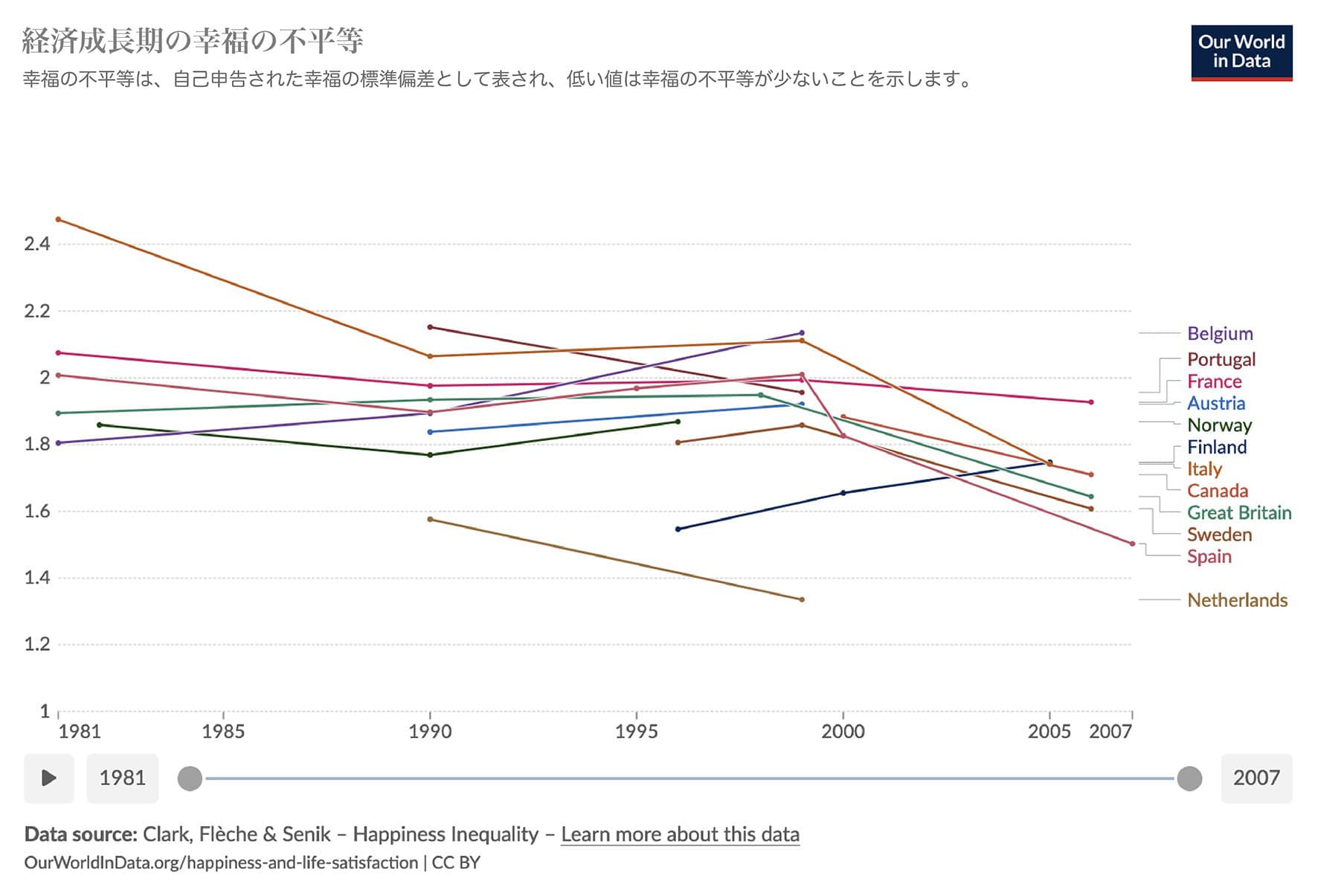

⚫︎経済成長中の幸福の不平等

経済成長がもたらす幸福の不平等の変動を捉えたこのチャートは、経済的進展が必ずしも全社会層に等しく恩恵をもたらすわけではないことを浮き彫りにします。これは公平な成長戦略を考える上での重要な示唆を提供します。

⚫︎国内総生産(GDP)と生活満足度の比較

各国のGDPと市民の生活満足度の関連を示すこのグラフは、経済力が高い国では一般に生活の質も高いとされる傾向があることを示しています。経済力とウェルビーイングの関連性についての洞察を提供します。

⚫︎ウェルビーイングへの貢献の明確化

ウェルビーイングへの貢献とは、人々の日常生活に多様な選択肢を提供し、個人の自由と幸福感を向上させることを意味します。適切な選択肢を増やすことにより、人々は自身の生活状況に最も適した決定を下すことが可能となり、これが生活の質全般を向上させます。

ビール市場での例を見ると、サントリーによる『ザ・プレミアム・モルツ』の導入は、以前は選択肢が限られていた市場に多様性をもたらしました。

これにより消費者は好みに応じてビールを選べるようになり、生活の小さな楽しみが増えました。同様に、医療分野では、大正製薬が糖尿病治療の新たなフィルムタイプの薬を開発しました。

これは服用が困難だった患者に新しい選択肢を提供し、治療の継続を容易にします。

こうした新しい選択肢が人々に与える自由は、ただの便利さ以上のものです。それは、個々のウェルビーイングを根本から向上させ、社会全体の幸福度を高める効果を持っています。より良い選択肢が増えることで、人々は自己実現と満足感の向上を実感することができます。

選択の自由:ウェルビーイングへの直接的な貢献

ウェルビーイングを根本から向上させるには、人々が日常生活で意味深い選択を自由に行えるよう支援することが核心です。このアプローチは、個人の幸福感を直接的に高めると同時に、社会全体の生活の質を向上させる効果があります。

事例の具体化と拡張

- ビール市場の例:

- サントリーによる「ザ・プレミアム・モルツ」の導入は、日本のビール市場に革新をもたらしました。以前は限られた選択肢からしか選べなかった消費者に、多様な味わいの選択肢を提供することで、個々の嗜好に合わせた満足を実現し、彼らの日常の小さな楽しみが増えたのです。

- サントリーによる「ザ・プレミアム・モルツ」の導入は、日本のビール市場に革新をもたらしました。以前は限られた選択肢からしか選べなかった消費者に、多様な味わいの選択肢を提供することで、個々の嗜好に合わせた満足を実現し、彼らの日常の小さな楽しみが増えたのです。

- 医療のアクセシビリティ向上の例:

- 大正製薬が開発したフィルムタイプの糖尿病治療薬は、従来の錠剤では服用が困難だった患者に新たな選択肢を提供しました。この簡単に溶ける薬は、患者さんの治療のアドヒアランス(治療忠実度)を向上させ、彼らの日々の健康管理を容易にしました。

新しい選択肢を通じて、個人は生活の質を向上させる自由を享受し、これが全体的なウェルビーイングを促進します。各個人が望む生活を実現するための選択肢の提供は、社会全体の幸福を形作る基石です。

選択の自由とその課題: バランスの重要性

多くの選択肢が理論的には理想的な選択を可能にする一方で、実際には選択のパラドックスが発生しやすくなります。これは、過多の選択が逆にストレスを生む原因となることがあります。たとえば、学校の給食で毎日選べるメニューが2〜3種類あるのと、10種類から選ぶ必要があるのとでは、後者の方が選択の負担が大きくなります。選択の質と量を適切にバランスさせることが、個々のウェルビーイングにとって極めて重要です。

選択の幸福への影響は、外部環境だけでなく個人の内部状態にも依存します。自己認識と自己管理の能力が、長期的なウェルビーイングには不可欠です。

ジャムの法則:コロンビア大学のシーナ・アイエンガー教授によって発表されたこの法則では、選択肢が多すぎると決定を遅らせるか避ける傾向があるとされています。画像の多様なジャムは、選択の豊富さがどのように圧倒させるかを象徴しています。

サステナビリティとウェルビーイングのトレードオフ

トレードオフは、一方の利益を得るために他方を犠牲にする選択を意味します。たとえば、工場の運営が雇用と経済成長を促進する一方で、環境に負荷を与えることがあります。このような状況では、再生可能エネルギーのような革新的な解決策がトレードオフを最小化し、サステナビリティとウェルビーイングのバランスを改善します。私たちはこれらの挑戦に対し、持続可能で公正な方法を見つけることが求められています。

たとえば、太陽光パネルや風力タービンの利用が、化石燃料に比べて環境への影響を大幅に減らしながらエネルギーを供給する方法として注目されています。

太陽光パネルと風力タービン

持続可能な未来への一歩—太陽光パネルと風力タービンは、再生可能エネルギーを活用することで環境への負担を減らし、クリーンなエネルギー源を提供します。これは地球全体のウェルビーイングに貢献する技術です。

ウェルビーイングの多面的推進:企業と社会の役割

ウェルビーイングの推進は、歴史、哲学、経済学など多岐にわたる分野からの知見を活用し、人々の幸せな生活を支援する重要な取り組みです。企業は、商品やサービスを通じてこの目標に直接的に貢献しています。たとえば、リモートワークの推進や環境に優しい製品の開発は、ワークライフバランスの改善と環境保護に寄与し、企業がウェルビーイングの推進者として果たす役割を示しています。

けれども、ウェルビーイングの推進はしばしばトレードオフを伴います。地域開発が他の地域の環境に悪影響を及ぼす場合などがその例です。そのため、企業だけでなく、政府、非政府組織、個人が協力して社会全体のバランスの取れたウェルビーイングを実現することが重要です。

未来に向けて、企業は子育て支援や地域コミュニティとの連携など、さらに広範な社会的責任を担うことが期待されています。これにより、従業員やその家族だけでなく、地域社会全体のウェルビーイングも促進されます。企業のウェルビーイング経営は、単に利益を追求するだけでなく、従業員や地域社会の福祉にも積極的に投資することを意味します。これにより、企業は社会全体の幸福を支え、より良い未来を築くことができます。

生き方と死に方の深い意味

「Well-being」は健康と幸福を超え、どのように生き、どのように死ぬかをも問いかけます。長生きが幸福の象徴とされがちですが、本質的な人生の意味や死に対する理解がなければ、深い充足は得られません。

死を意識することで、生きる目的が明確になり、質の高い生活への動機付けにつながります。現代社会では、従来の成功の指標では不十分であり、より広い視野での生き方と死に方の考察が必要です。

子どもの頃からの「死んだらどうなるのか」という疑問は、生活の質を高め、満足できる人生を築くための深い洞察を提供します。

言葉がウェルビーイングに与える影響

⚫︎言語による感情管理:

言葉は、感情管理と世界観の形成に重要な役割を果たします。言語の知識が豊富な人は、感情を効果的に管理し、日常生活の質を高めることができます。

研究によれば、豊富な語彙を持つことで、人々はネガティブな感情をよりうまくコントロールでき、これがWell-beingの向上につながります。

⚫︎文化的事例:

たとえば、日本の「わびさび」のような概念は、物事の美しさを新しい角度から見ることを可能にし、感情的なウェルネスを支えます。

醍醐寺(京都)

古の美を留める場所—醍醐寺の静寂と落ち着いた環境は、わびさびの美学を体現しています。自然と歴史が息づくこの場所から、日本の伝統的な美意識を感じ取ることができます。

徳明園(群馬県高崎市)

緑豊かな庭園がもたらす心の安らぎ—徳明園の精緻な庭園デザインは、訪れる者に穏やかな時間を提供し、都市生活の喧騒から一時的な逃避を可能にします。

銀閣寺(京都)

静寂と瞑想の場、銀閣寺。わびさびの美学を体現するこの庭園は、日本の伝統的な風景の中で心を落ち着かせ、精神を集中させる空間を提供します。自然の要素と精緻に計算された配置が見事に融合しており、訪れる人々に内省と静寂の時間をもたらします。

将来的には、AIを活用して個人に合わせた言葉を推薦するシステムが開発される可能性があります。このようなシステムは、人々が新しい言葉を通じて自己理解を深め、感情的な調整を助けるための具体的なツールとなり得ます。

言葉の知識は、単なるコミュニケーションの手段を超え、個々のWell-beingを形成するための基盤です。教育や個人の成長において言語の習得が重視される理由は、その強力な影響力にあります。

⚫︎ウェルビーイングの新たな理解:個人から社会への影響

この記事を通じて、ウェルビーイングが単なる健康や幸福の状態を超え、経済的、社会的、そして環境的側面まで含む多層的な概念であることを明らかにしました。現代社会においてウェルビーイングの重要性が高まる中、個々の行動、企業の戦略、政策決定においても中心的な考慮事項となっています。

生成AIによる社会経済分析の新しい展開

生成AIは、Well-beingやGDPなどの社会経済指標を精密に分析し予測する新技術です。このAIは、社会的、環境的な影響を総合的に評価することで、より良い政策立案を支援します。

日本社会のデジタルツインを作成し、1億2000万人のデータを基に、具体的な政策の影響を事前に分析。これにより、政策実施前のリスク評価と最適化が可能になります。

このAI技術は、個人の感情や反応を模倣し、社会における行動パターンの理解を深めることで、社会的な介入の効果を最大化します。

さらに、生成AIは歴史的人物間の対話シミュレーションを可能にし、過去の知識を活用した新たな洞察を提供します。

この先進技術は、量子コンピューティングを活用することで、さらに複雑なシミュレーションが実現可能となり、その潜在能力が大いに期待されています。

結論

この記事から、ウェルビーイングが単なる個人的な健康や幸福感を超える包括的な社会的概念であることが理解できたでしょう。個人、企業、政府がウェルビーイングを重視することで、社会全体の生活の質が向上します。私たち一人ひとりが日常で行える具体的な行動には、リサイクルに取り組む、公共交通を利用する、地域のボランティア活動に参加するなどがあります。

具体的な行動とウェルビーイングへの影響

これらの小さな行動が積み重なり、大きな社会的変化を生み出す力となります。ウェルビーイングを高め深めるために今日からできることを始めて、より充実した生活を実現しましょう。

さらに、このシリーズが皆さんの日常生活や職場での選択に新たな視点を提供し、より豊かなウェルビーイングを実現するための触媒となることを願っています。

『日本のウェルビーイング新時代・前編』を読むにはこちらをクリックしてください。

コメントを残す