平凡な日常が続いていく「ゼロ地点」は、馴染み深く安心できる場所です。けれどもほんの少しだけ、何かが起きる未来振り返りへの期待が欲しい─そんな心理に応える「Compass 0(コンパス 0)」です。

本ニュースレターは、「ウェルビーイングな世の中を目指したい!」という思いをもとに制作しています。研究者の取り組みやアイデアに基づき、私たちが得た気づきや感じたことを共有し、今後の研究や実践に役立てることを目的としています。また、読者とのウェルビーイングな関係を大切にしています。引用文以外の内容は、すべて執筆者個人の見解であり、特定の機関の公式見解を表すものではありません。皆さまからのフィードバックをお待ちしております。

※最終更新2025.4.30. (次回更新:2025.5-7 New!ページへ )

【川と暮らしを結びなおす地図──YAMAPの「流域思考」とは?】

2025.4.30| ウェルビーイング応援サイト

2030年でゴールをむかえるSDGs

そのあとは、SWGs (Sustainable Well-being Goals: 人、地域、自然の調和)だとすると、この「流域」は通底するコンセプトになりますねー

YAMAP流域地図はなぜ生まれたのか|エンジニアを突き動かした豪雨災害

あなたの住んでいる町は、どこの山とつながっているでしょうか?

今日は、@ishikun3先生がシェアされていた「YAMAP流域地図」についてご紹介します。

🗺️ YAMAP流域地図

この「流域地図」は、行政区分ではなく「川の流れに沿った地形=流域」という自然の単位で、大地をとらえる地図。もともとは登山アプリのYAMAPが、豪雨災害の教訓から開発を始めたプロジェクトです。

開発のきっかけは、2020年の令和2年豪雨。熊本など九州をはじめ全国に甚大な被害をもたらしたこの災害で、YAMAP代表の春山さんは「山・川・街・海をひとつながりで捉える視点」が必要だと強く感じたといいます。

💡「流域」とは?

慶應義塾大学の岸由二先生は、「流域とは、雨水が集まり、川となって海へ流れる大地の区分」と定義します。山の源流から私たちの住む街、そして海へとつながる「自然の循環」の単位です。

YAMAPの開発チームは、都市部の人が自然とのつながりを見失わないように、また、災害のリスクを“自分ごと”として捉えられるように、立体的に見える3D地図で視覚化された「流域地図」を作り上げました。今では全国をカバーし、災害ハザードマップとの重ね合わせ表示など、実生活に役立つ機能も追加されています。

🌱 SWGs(Sustainable Well-being Goals:持続可能な幸せの目標) という新しい考え方がSDGsの次に語られる時代。この「流域」という視点は、人・地域・自然の調和の要ともいえる考え方です。

🐢ウエルのひとこと

じぶんの家から海まで水がどう流れてるかって、あんまり考えたことなかったです。でも、山から町にきて、また海にいくって聞いて、「あ、水にも“帰りみち”があるんだ!」ってびっくりしました。

じぶんの町が、どこか遠くの山とつながってると思うと、なんか、わくわくします🐢

明日は、新しいページへ。今日もおつかれさまでした。どうぞ良い夜をお過ごしください🌙

【起業は“自分を知る”ことから──「陳腐なビジネス」からはじまる未来の創造】

2025.4.29| ウェルビーイング応援サイト

©getty-images

Reapraと諸藤さんの思想

「行動 → 内省 → 意味変容 → 再行動」という“実践知の螺旋”をまわしながら、起業家は単なる実行者ではなく、社会と自己を同時に変えていく存在へと成長していく。

(抜粋)

👉 起業は「壮大なビジョン」より「陳腐で儲かるビジネス」から始めるべき?(@shimojquando)

こんにちは。

今日は昭和の日。ゴールデンウィークの初日という方も多いかもしれません。

せっかくの休日、少しだけ立ち止まって──

これからの未来や「自分自身」について、静かに思いを巡らせてみませんか?

本日は、北川拓也さんが「Reapraと諸藤さんの思想」と紹介したクアンド代表の下岡純一郎さんによる『Reapra Book』紹介ポストをご紹介します。

この本が扱っているのは、「起業と自己変容」。

でもこれは、ビジネスの話だけではありません。

私たち一人ひとりにとっての「生き方」や「学び方」を問い直す話でもあるのです。

*

🔹 あえて「陳腐なビジネス」からはじめる理由

起業のはじまりには、きらびやかなアイデアよりも──

「すでに売上が立っている、地味なビジネス」こそふさわしい。

それは、

✅ 業界構造を深く理解し

✅ ステークホルダーと信頼を築き

✅ 実践を通して学びを深める

実験場であり、探索の場でもあるからです。

このような「Entry Business」は、短期的なキャッシュを生み出しながら、長期的な産業創造のための“学びの起点”となります。

*

🔹 “意味が変わる”ことが、ほんとうの学び

『Reapra Book』で語られる“学習”とは、単に知識を得ることではありません。

「行動 → 内省 → 意味変容 → 再行動」というプロセスを通じて、起業家は「社会」と「自己」の両方を変えていく存在になります。

つまり、起業とは──

🌱 社会構造に向き合いながら

🌱 自分の認知や価値観をも変えていく「自己変容」そのもの。

成人発達理論も取り入れながら、囚われに気づき、他者との関係の中で「新しい自分」をつくっていく。それこそが「マスタリー(熟達)」の本質だと語られています。

*

🔹 “すぐ”の成果より、“ずっと”続く学びを

VUCAの時代──

明確な正解も、安易な成功法則も、もう通用しない時代です。

だからこそ、10年後、100年後、さらには300年後を見据えて、「社会と共創する」長い学びのプロセスが求められている。

そんな時代に、自分の核に向き合い、“なぜ自分はこのビジネスから始めるのか”を問い直すこと。それが、新しい産業や未来の社会をつくる起点になるのです。

※VUCAの4つの要素:

・Volatility─変動性

・Uncertainty─不確実性

・Complexity─複雑性

・Ambiguity─曖昧性

「こうすれば成功する!」みたいな正解がどんどん通用しにくくなっている、そんな現代社会の不安定さや難しさを表す言葉。「正解がない時代に、自分なりの意味を見つけて進む力」が必要な時代=VUCAの時代

*

🐢 ウエルの感想

さいしょは「ちんぷなビジネス」って、なんかちょっとヘンなことばだな~って思ったけど、じっけんするためのスタートって聞いて、なるほど!って思いました。

「どこまで行けるか」より、「どこから始めるか」が大事なんですね。

ウエルも、「よくわからないけどやってみる!」をこわがらずに、“じっけん”してみたいです。

*

🌱 今日のひとこと

すぐに答えが出ないこと、うまくいかないことも、“意味が変わる”ことで、未来の可能性が芽を出すかもしれません。今日の一歩が、じぶんを知る旅のはじまりになるかも──。

👉 起業は「壮大なビジョン」より「陳腐で儲かるビジネス」から始めるべき?

【働く私たちを支えるために──「ワークライフ・コンフリクト」と幸福感の悪循環】

2025.4.28| ウェルビーイング応援サイト

©getty-images

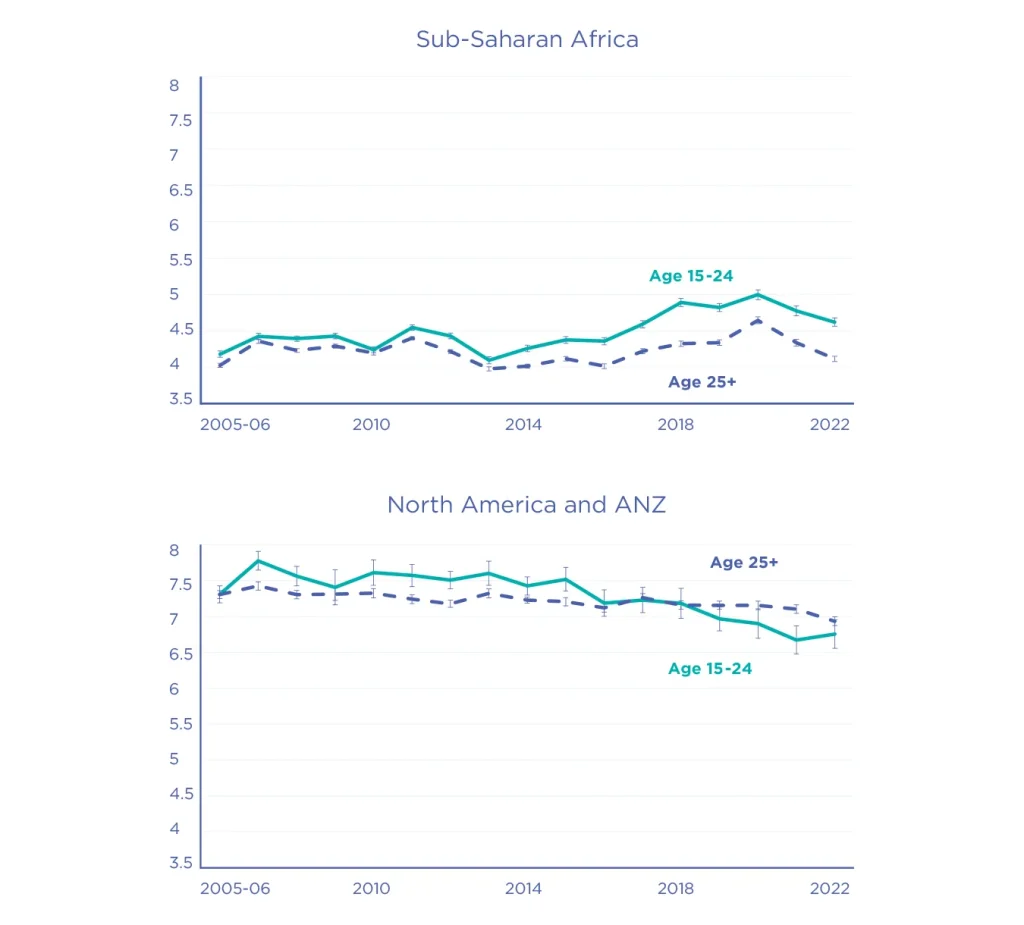

オーストラリアの21年分のデータを用いて、私たちは「負のフィードバックループ」を発見しました。

──ワークライフ・コンフリクトが増加すると、翌年の幸福感が低下し、逆に、幸福感が低下すると翌年のワークライフ・コンフリクトが悪化する、という関係です。

👉ワークライフ・コンフリクトと主観的ウェルビーイングの双方向関係に関する縦断的マルチレベル分析(@MohsenJoshanloo)

こんにちは。 昨日は、未来を担う学生たちの「心の課題」をお届けしましたが──

今日は、私たち働く世代にも深く関わる、重要な研究をご紹介します。

日常の小さながんばりの積み重ねが、ふと、心に波紋を広げることがあります。

ゴールデンウィークを前に、あらためて「自分自身の心」を大切に見つめてみませんか。

※ワークライフ・コンフリクトとは、仕事と生活の両立が難しくなり、どちらか、または両方に負担がかかってしまう状態のことを指します。

*

🔹 オーストラリアの21年データから見えた「負のフィードバックループ」

モーセン・ジョシャンル博士たちの新しい研究では、オーストラリアの大規模縦断調査(HILDA調査)21年分・約1万人のデータを分析し、「ワークライフ・コンフリクト」と「主観的ウェルビーイング(幸福感)」の間に、深い双方向関係があることが明らかになりました。

具体的には──

・仕事と生活の葛藤が増えると、翌年の幸福感が下がる。

・幸福感が低下すると、さらに翌年のワークライフ・コンフリクトが悪化する。

この負のフィードバックループは、短期的なものではなく、長期にわたって持続することが分かりました。

*

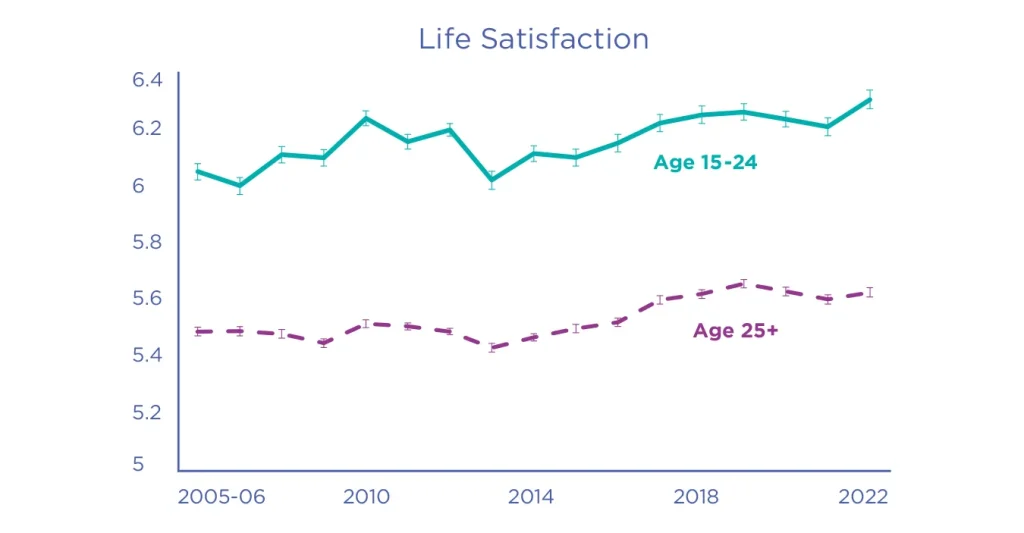

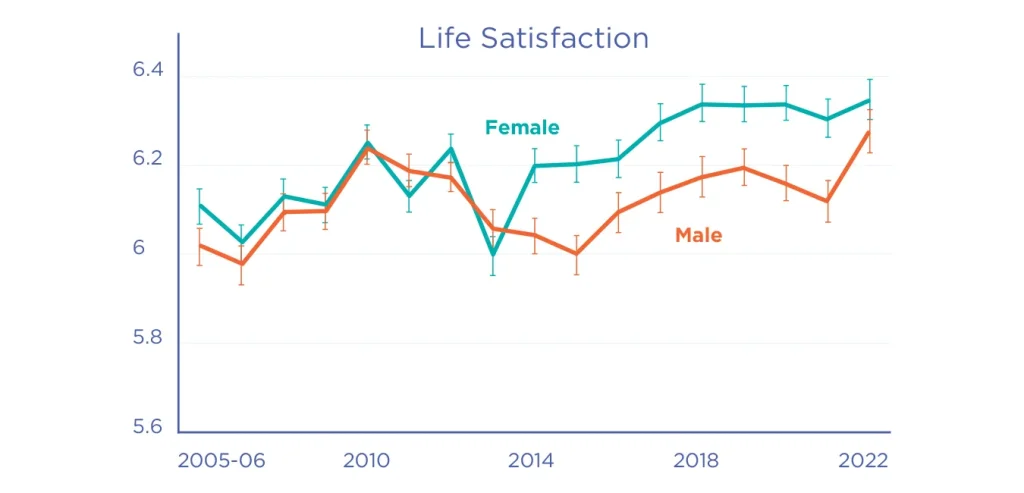

🔹 どんな幸福感に影響するのか?

研究では、幸福感を4つの側面に分けて測定しました。

・人生満足度(Life Satisfaction)

・生活領域満足度(Domain Satisfaction:仕事・お金・住環境など)

・ポジティブ感情(喜び、活力、穏やかさなど)

・ネガティブ感情(不安、疲労、落ち込みなど)

すべてにおいて、

・ワークライフ・コンフリクトが増えると、翌年の幸福感が低下。

・幸福感が低いと、翌年のワークライフ・コンフリクトが悪化。

という双方向の影響が確認されました。

特に影響が大きかったのは「人生満足度」と「生活領域満足度」です。

*

🔹 収入や学歴とは別の問題

・収入が高いほど幸福感は少し高まる傾向はありましたが、影響は弱く、

・高収入でもワークライフ・コンフリクトは必ずしも減らない、

ということが示されました。

また、学歴・性別・年齢を考慮しても、この悪循環は確認されています。

*

🔹 政策と社会への提言

研究チームは、

ワークライフバランスを守る取り組みが、心の健康に直結している

ことを強調しています。

・柔軟な勤務制度(フレックスタイム、在宅勤務など)

・育児・介護支援制度

・上司によるワークライフ支援

・仕事と家庭の両立を支援する社会文化

こうした施策が、がんばる人たちの未来を守るカギになるかもしれません。

*

🐢ウエルの感想

ワークとライフ、どっちもだいじにしたいのに、うまくいかないときもあるんですね。こころがつかれてるときは、「がんばらない練習」も、だいじなのかも、って思います。

つまり、心が元気じゃないと、仕事と生活もうまく回らなくなっちゃうんですね。

だから、自分の心を守ることも、未来を守ることにつながるんですね。

*

🌱 今日のまとめ

「がんばる」のも大事。

でも、支えあうこと、休むことも、同じくらい大切です。

働きながら、日々、たくさんの役割をこなしている私たち。

ときには、「自分自身を応援する」ことも、大切な仕事かもしれません。

小さな違和感やつかれに、今日、そっと耳をすませてみましょう。

📝 元論文(オープンアクセス)

👉 Prevalence and correlates of depression among Thai university students: nationwide study

【未来を守るために~タイの大学生たちから見えた「心の課題」】

2025.4.27| ウェルビーイング応援サイト

©cash-macanaya

こんにちは。

季節の変わり目──この時期は、体や心にふと負担がかかりやすいときですね。

最近、つらいニュースにふれることもあり──

日曜日の今日は、いつも以上に「がんばりすぎている人」へ、そっと想いを寄せたくなりました。

ウエル(🐢)もこの間、久しぶりに都会にお出かけして、公園から駅まで迷子に……。

2年ぶりくらいにたくさん歩いたせいか、筋肉痛になってしまいました。

さらに、うっかり賞味期限が切れたカニカマを食べてしまい、おなかまで痛くなってしまって。

小さなことでも、体や心が「ちょっと休もうね」って教えてくれるんだなぁ、と思いました。

そんな今日ご紹介するのは、昨日に引き続き──

モーセン・ジョシャンル博士(@MohsenJoshanloo)の「大学生のうつ」に関する大規模な調査研究です。

*

🔹 タイの大学生、約3人に1人が「うつ症状」を経験

タイ全国33大学・1万4,621人を対象としたこの大規模調査では、

31.4%の学生が、直近2週間でうつ症状を経験していることが明らかになりました。

また、14.2%は「大うつ病(Major Depressive Disorder)」に該当するレベルでした。

この結果は、世界の大学生の平均(約33.6%)と同じくらい高い水準です。

*

🔹 誰が、よりリスクを抱えているのか?

特にうつ症状が多く見られたのは──

・ノンバイナリー(性自認が男女どちらでもない)学生

・女性学生

・大学4年生

・バンコクの大学に通う学生

・パートタイムの仕事をしていない学生

・一人暮らしやパートナーと同居している学生

・喫煙、飲酒、偏った食生活などリスク行動が多い学生

これらの結果は、社会的孤立、都市部特有のストレス、経済的不安、

そして「健康的な生活習慣の重要性」といった複数の問題を浮き彫りにしています。

──私たちが、もっと早く気づき、支え合うために、大切なヒントを与えてくれます。

*

🔹 「気づけなかった」「助けを求められなかった」背景

調査では、タイの大学生の多くが

「自分にうつ症状があることを認識できなかった」

「相談できる場所が分からなかった」

という問題にも直面していることが示されました。

これは、タイに限らず、世界中で共通する課題かもしれません。

*

🔹 未来への希望

この研究では、大学間の連携ネットワークを活かして、

キャンパスでの心の健康支援を拡充していく道が提案されています。

「ハッピー・ユニバーシティ・ネットワーク」などの活動が、

学生たちにとってのあたたかな支えとなることが期待されています。

*

🐢 ウエルの感想

たくさんの学生さんが、しずかにがんばっていることを知りました。

ウエルも、だれかがつらいときに、このサイトに来たら、どこかで小さな支えを見つけられるような──

そんな種まきを、これからもわすれずにいたいなって思いました。

*

🌱 まとめのひとこと

小さなSOSに気づくこと、

そして自分自身の心にもそっと耳をすませること──

未来を守るために、今日、できることを一緒に考えていきましょう。

【文化から考える“本当のウェルビーイング”──モーセン先生との対話】

2025.4.26| ウェルビーイング応援サイト

このたび、『Eudaimonic by Design』創設者アンドリュー・ソレンさんがホストを務めるポッドキャスト【Meaningful Work Matters】に参加し、文化を越えたウェルビーイング研究を形作ってきた考えについて語る機会をいただきました。

──モーセン・ジョシャンル博士(@MohsenJoshanloo)

▶︎ Eudaimonic by Design「Lessons from Mohsen Joshanloo」記事はこちら

今回は、異文化間ウェルビーイング研究の第一人者、モーセン・ジョシャンル博士による深い示唆をご紹介します。

*

🔹 文化的視点から「意味」を再考する──モーセン・ジョシャンル博士との対話

異文化心理学者のモーセン博士は、韓国・啓明大学心理学部の准教授であり、オーストラリア・メルボルン大学のウェルビーイング科学センター名誉フェロー。

6大陸にわたるデータをもとに、「感情的幸福」や「自律性」が普遍的な理想ではないことを示しています。

*

🔹 ウェルビーイングモデルにおける西洋中心主義

多くの心理学モデルは西洋起源で、自己肯定感や自律性、個人の成長を理想とします。

けれども、モーセン博士は言います。

「他の文化も自律性や目的を重視しますが、その定義は文化によって異なります」

社会的役割や伝統、長老たちの導きが、深く尊重される意味源となる文化もあるのです。

*

🔹 ユーダイモニック・ウェルビーイング vs 感情的幸福

短期的には「感情的幸福」と「ユーダイモニック・ウェルビーイング」は関連しますが、長期的には「ユーダイモニック・ウェルビーイング」が未来の感情的幸福を生む──これが博士の研究結果です。

ユーダイモニック・ウェルビーイングとは?

短期的な“楽しい気分”ではなく、「自分らしく生きる」「人生に意味や目的を感じる」ことを重視する幸福のあり方です。自分の価値観に沿った行動や、成長・貢献などを通して得られる、深く持続的な満足感を指します。

🌱「感情のハイ」を追うだけでなく、目的や意味を大切にすること。

これこそ、持続的なウェルビーイングへの道なのです。

*

🔹 「幸福を恐れる」文化を理解する

博士は25カ国以上を調査し、強い幸福感が「嫉妬や不幸を招く」と考える文化に注目しました。たとえば、目立つ幸福が「邪視(evil eye)」を呼び込むと信じる文化もあります。

博士は言います。

「人は感情的な幸福を恐れても、成長や目的、貢献を恐れることはありません」

幸福だけをゴールにしない、新たなウェルビーイングの理解です。

*

🔹 目的意識、収入、そして人生満足度

博士のグローバルデータ研究では──

・ 明確な目的を持たない人ほど、収入に人生満足度が左右されやすい

・ 目的意識がある人では、収入と人生満足度の関連は弱い

ことが分かりました。

🌎「意味を持つこと」が、外的成功への依存を和らげる。

働き方やモチベーション設計にも、大きな示唆を与えます。

*

🔹 「人はまず、存在を認められる必要がある」

博士はこう語ります。

「“自分はここにいていいんだ”と感じられてはじめて、意味や目的に向かって努力できる」

心理的安全性やインクルージョンは、単なる文化施策ではありません。

それがあってこそ、人は本気でエンゲージできるのです。

*

🐢 ウエルの感想

しあわせって、ただ“うれしい!”だけじゃないんですね。

だれかにだいじにされて、じぶんにできることを見つけること──

それがほんとうの“しあわせ”につながるんだなって思いました。

なぞがとけた!みたいに思いました!モーセン先生、ありがとうございます!

*

🌱 まとめのひとこと

あなたにとって、「意味のあるしあわせ」ってどんなかたちですか?

一人ひとりが見つけた“小さな意味”を、大切に育てていきましょう

【あと10年で病気が消える?──AIが変える医療と未来の“8つの鍵”】

2025.4.25| ウェルビーイング応援サイト

良サマリー

by 北川拓也さん@takuyakitagawa

📖 引用ポスト:

Karl Mehta(@karlmehta)👉「This is Demis Hassabis…」

こんにちは。週末前の金曜日、今日はちょっと未来の話を。

ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース理事の北川拓也さんが「良サマリー」として紹介していたのは、Google DeepMind CEO、Demis Hassabis(デミス・ハサビス)氏のインタビュー内容。

投稿者は、起業家で元ホワイトハウスフェローの Karl Mehta 氏です。

🎥 アメリカのニュース番組『60 Minutes』に登場したハサビス氏は、AIと健康の未来に関する驚くべきビジョンを語りました。

その中から、未来を変えるかもしれない“8つの鍵”をご紹介します。

*

1|2030年代前半に「人間と同等のAI」が誕生?

ハサビス氏は、2030〜2035年には汎用人工知能(AGI)が実現すると予測。

これは単なる計算の速さではなく、人間のように考え、学ぶAIのことです。

加速する開発によって、私たちが備える時間は想像以上に短いかもしれません。

*

2|資源の“枯渇”が消える?──「急進的な豊かさ」の時代へ

AIの力で、医療・エネルギー・食料などの資源が不足しない世界が現実になるかもしれません。

「希少性の終わり」が来ると語るハサビス氏。

ただし、悪用や暴走のリスクもあるため、国際的な協調と制御機構(ガードレール)の整備が不可欠です。

*

3|AIが“新しい問い”を立てる時代に

現在のAIは自ら問いを立てることはできませんが、

「今後5〜10年で、科学のブレイクスルーをAIが生み出すようになる」とハサビス氏。

創造性を持つAIの登場は、産業や学問の前提を大きく変えるかもしれません。

*

4|タンパク質構造の解明が「数年 → 数秒」へ

DeepMindのAIは、かつて数年かかっていた作業を1年で2億件達成。

この成果により、何千もの新薬開発が一気に進み始めました。

*

5|“個人最適化”された医療が現実に

AIは、病気が細胞にどう作用するかを正確に可視化し、

個人ごとに最適な治療法を導き出せる時代へと近づいています。

すでに、製薬大手10社中9社がこの技術を活用中です。

*

6|「すべての病気を治す」未来は、もう夢ではない?

ハサビス氏はこう語りました:

「AIの力を借りれば、10年以内にすべての病気を治す未来が見えてくる」

病気の兆候を予測し、最適な薬を設計し、最適なかたちで届ける──

そんな医療革命が動き始めているのです。

*

7|医療ロボットが診療にあたる日が近づいている

リアルタイムで判断・対応できるロボット医療従事者が登場しつつあります。

2027年には、現場で活躍しているかもしれません。

*

8|AIに“意識”が宿るとき、私たちは気づけるのか?

AIの自己意識は、「明示的ではなく“気づかれないうちに”生まれる可能性がある」」とハサビス氏。

私たちが“人間らしさ”を感じる存在に、本当に意識があるのか?

その問いに、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。

*

🌱 編集部のひとこと

AIがもたらす未来は、便利さだけでなく、「人として、どう生きるか」の問いとつながっています。

ウェルビーイングとは、「今を心地よく生きる」ことに加えて、

「どんな未来を、誰と、どのように生きたいか」を描く力でもあるのかもしれません。

*

🐢 ウエルのひとこと💭

えっ!? AIが病気をなくせるかもしれないなんて、すごすぎる…。

ロボットが手伝ってくれて、病気そのものの原因がぴったり解明される時代になるのかな?

未来は“AIドクター”に健康相談する日がくるのかも!

*

🪄 今日もまた、未来を見つめる“名インサイト”のひとつをご紹介しました。

明日はどんな気づきと出会えるでしょう?またお楽しみに。

良い週末をお過ごしください🌿

【“なるほど!”が心に灯るとき──名インサイトという贈りもの】

2025.4.24| ウェルビーイング応援サイト

@ian-mikraz

みちなおさんの名インサイト

by 北川拓也さん@takuyakitagawa

ほんと、論文の引用数はレビュー論文と原著論文で分けた方がいいですよ。そこそこのレビューならもう自動的に生成できてしまうのでなおさらだと思います

──橋本道尚さんmh@66mh

“なるほど!”と思わず口にしてしまうような、誰かのひとことに出会ったことはありますか?

今日は、ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース理事の北川拓也さんがシェアしていた、あるポストをご紹介します。それは、科学者・橋本道尚(みちなお)さんのひとこと。

*

💡 名インサイトって、なに?

小学生にもわかるように言うと、名インサイトとは──

🌟「すごく鋭くて、みんなが“なるほど!”って思うような気づきや考え方」のこと。

たとえば、

「にんじんが嫌いな子には、にんじんを星の形に切って出すと食べるようになるかも!」

──っていう工夫も、小さくて大きな“名インサイト”です。

橋本さんのこのひとことも、

「レビュー論文(研究をまとめたもの)と、原著論文(新しい発見をした研究)を、同じように“引用数”で比べるのは不公平だよね」

という、研究の世界の見えにくい“ズレ”をすっと指摘してくれた、名インサイトでした。

*

🌏 そして、もうひとつの名インサイト:温暖化キッズ

編集部もこの「名インサイト」という考え方に感化され、ふと心に浮かんだのが…

📣 小学生バンド「温暖化キッズ」のパフォーマンス。

彼らは、小学生ならではの視点で、温暖化や社会問題をまっすぐに歌詞にのせて伝える子どもたち。その姿に、こう感じました:

「ただ“環境問題は大事!”と伝えるだけでなく、

🌟“かわいらしい子どもたちが、おしゃれな映像で歌えば、環境問題に興味がなかった人も“ちょっと見てみようかな”と思える”」

これも、立派な“名インサイト”ではないでしょうか?

「伝える」だけじゃなく「届かせる」。

その視点こそが、人の心を動かす力なのだと思います。

*

🪄 今日のまとめ:

名インサイトとは、小さな“気づき”から始まる大きな影響。

それは、誰かの心にそっと灯る“ひらめきの種”かもしれません。

*

🌱あなたが最近感じた「名インサイト」はなんですか?

また明日、別のインサイトをお届けしますね。

📬 【感情を“6つの顔”で見る?──SASスケールが拓く新しい感情測定のかたち】

2025.4.23| ウェルビーイング応援サイト

©allison-saeng

今日は4月23日(水)、石川善樹先生(@ishikun3)シェア投稿から感情研究の最新成果をお届けします。

*

🧠 感情は「6つの顔」で測れる?

「SAS(Subcomponents of Affect Scale)」は、感情の構成要素を6つに分けて捉える18項目の尺度です:

✅ ポジティブ感情(3つ):

・穏やかさ(calm)

・幸福感(well-being)

・活力(vigour)

❌ ネガティブ感情(3つ):

・抑うつ(depression)

・不安(anxiety)

・怒り(anger)

この研究では、SASが7日間にわたる繰り返し調査でも安定した結果を出し、各下位尺度の構造が妥当であることを統計的に確認したものです。つまり「感情の構成要素ごとに、時間を追って分析できる」という点が大きな強みです。

*

🩺 なぜ重要なの?

このスケールの特長は、健康や生理的反応との関連も視野に入れて使える点にあります。

・ 心理的研究

・ 健康状態の変化の追跡

・ 感情の構造的理解

など、幅広い分野に応用できます。

特にネガティブ感情のなかでも、「不安」と「怒り」は明確に異なるものとして扱う必要があるなど、より細やかな洞察を得るのに役立つ視点が盛り込まれています。

*

🔬 SASのここがすごい

・ ✅ 感情を“要素分解”して測れる

・ ✅ 時間の変化に強い(長期追跡に対応)

・ ✅ 健康との関連性も視野に入れて設計されている

🐢 ウエルの感想

感情って、“元気”と“しょんぼり”だけじゃなくて、6つに分けて見ると、もっとちゃんと見えるのかも…!

ウエルは体調を整えるために、久しぶりに3日間ゆっくり過ごしました。

だから今日は、「穏やか」「元気」「ちょっとワクワク」の3つの気持ちで過ごしています。

でも、実はまた少しお腹が痛くなってきて…今夜は、無理せず早く休もうと思います🌙

無理しないって、大事ですよね。

みなさんの“今日の感情”も、どれか1つ、探してみてくださいね🐢

💭 今日の問いかけ:

あなたは最近、どの感情が多かったですか?

それは、どんな時に現れましたか?

📬 【テック×チームの温度感】

2025.4.22| ウェルビーイング応援サイト

🐢昨日は“未来を歌う”『温暖化キッズ』を取り上げました。今日は一転、技術と日常のリアルな交差点へ。

「人と人とのつながり」を支えるAIの実装例をご紹介します。

Ubie株式会社のソフトウェアエンジニア兼プロダクトマネージャー・田口信元さん(@ShingenTaguchi)が執筆した、注目のnote記事をご紹介します。

🧭 コミュニケーション促進ツールとしてのCursor×MCP活用アイデア集

*

🔧 「週報」も「1on1」も、AIでサポート

記事では、開発業務だけでなく “人と人とのコミュニケーション” を、どのようにAIが助けてくれるかを丁寧に紹介。以下のような活用例が登場します:

・ 🗂 自分情報の設定ファイル(私.yml)

Slack・GitHub・Notionなどのリソースを一括管理し、MCP経由で呼び出せるように。

・ 📆 週報作成の自動化

必要な情報を自動収集し、テンプレートにまとめてSlackに投稿まで。

・ 👥 1on1のための情報収集

相手の近況を把握し、会話の質を高めるための情報を自動でピックアップ。

・ 👨👩👧 チーム全体を支えるAIスクラムマスター

チームメンバー全員分の情報を集め、AIが改善提案をくれる仕組みまで!

*

💡 「コードを書かない人」でも使えるAIへ

田口さんが注目するのは、ユーザー自身が“自分専用のLLMアプリ”を作れる自由さ。

GUIつきアプリの展開も視野に入れながら、ノンエンジニアの活用も見据えています。

*

🐢 ウエルのひとこと

「チームのために、AIを動かす」って、ちょっと頼もしい感じですね。

ウエルも、週報づくりの練習からはじめてみようかな…?

📌このnoteは、こんな方におすすめです:

・ 生成AIと組織文化の交差点に関心がある

・ チーム運営をスマートにしたい

・ CursorやMCPを使いこなしたい

明日(4月23日水曜)は、石川善樹先生が紹介していた「感情の6分類測定SAS研究」をご紹介予定です🧠✨

【未来から来た子どもたち|温暖化キッズ、アースデーに登場!】

2025.4.21| ウェルビーイング応援サイト

温暖化キッズ Instagram画像を元に、ウェルビーイング応援サイトで再構成しました(撮影・編集:公式投稿より)

4月20日、アースデー東京2025のイベントを覗いてきました。

「温暖化キッズ」と名乗る子どもたちが、地球の未来について自分たちの言葉で歌う──そんな忘れがたいライブに出会いました。

小沢健二さんもステージでこう語っていました。

「子どもはみんな、未来から来た大人なのかもしれません」

未来を懐かしむ、という感性。

入れ子状に折り重なる“マトリョーシカ社会”のように、時代の中に時代が宿っているという気づき。

ノスタルジアと未来感性が交差する音楽と対話の場を、簡単なレポートにまとめました。

よろしければ、ぜひのぞいてみてください👇

noteリンク:温暖化キッズ、未来を歌う|アースデー東京2025 レポート

(ウエルも、遠くから聴いていたようです🐢)

📬 【第3回】どうやって測る?──実践と未来のフレームワークへ

(G20ブラジル2024より・全3回シリーズ)

2025.4.20| ウェルビーイング応援サイト

今日は4月20日、日曜日です。毎年4月22日はアースデー。地球環境について考え、行動する日ですね。(週末、ウエルもアースデーのイベントをのぞいてきたようです🐢)

実は「金融的ウェルビーイング」の考え方も、“持続可能な未来をどうつくるか”という視点で、アースデーとどこか重なるところがある気がします。

(ウエルのアースデー体験も、またあらためてレポートしたいと思います🌏)

*

G20で注目された「金融的ウェルビーイング(Financial Well-being)」をテーマに、3日間にわたりお届けしてきたこのシリーズ。

いよいよ最終回の今日は、「実際にどうやって測るのか?」に迫ります。

*

🧭 測定の目的は“より良い未来”の設計 金融的ウェルビーイングを測る目的は、単なる数字の把握ではありません。

📌「人びとの暮らしに合った政策をつくる」

📌「誰が困っているかを可視化する」

📌「金融サービスの質や影響を評価する」

──といった、現実に根ざした課題解決の出発点なのです。

*

🧪 具体的な活用例:カナダ・アメリカ・ケニア

たとえば、カナダでは…

🇨🇦 カナダ金融庁(FCAC)の調査では、

・自己申告データ(主観)と

・行政データ(客観)を組み合わせて分析。

その結果、「何が人びとの安心感を高めるのか」が、より精緻に把握できるようになりました。

🇺🇸 アメリカのCFPB(消費者金融保護局)は、心理学的な手法で人びとの「感情」や「将来への見通し」を測る尺度を開発。

「収入の多寡」だけでなく、「安心感」や「自己効力感」が鍵であることが明らかになっています。

🇰🇪 ケニアでは、「日常的に貯金できているか」「教育や起業に使える余力があるか」などを問う独自指標が導入され、現地の実情に即したアプローチが進んでいます。

*

📐 どうつくる?測定フレームワークのステップ

レポートでは、次のような段階を踏むことが推奨されています:

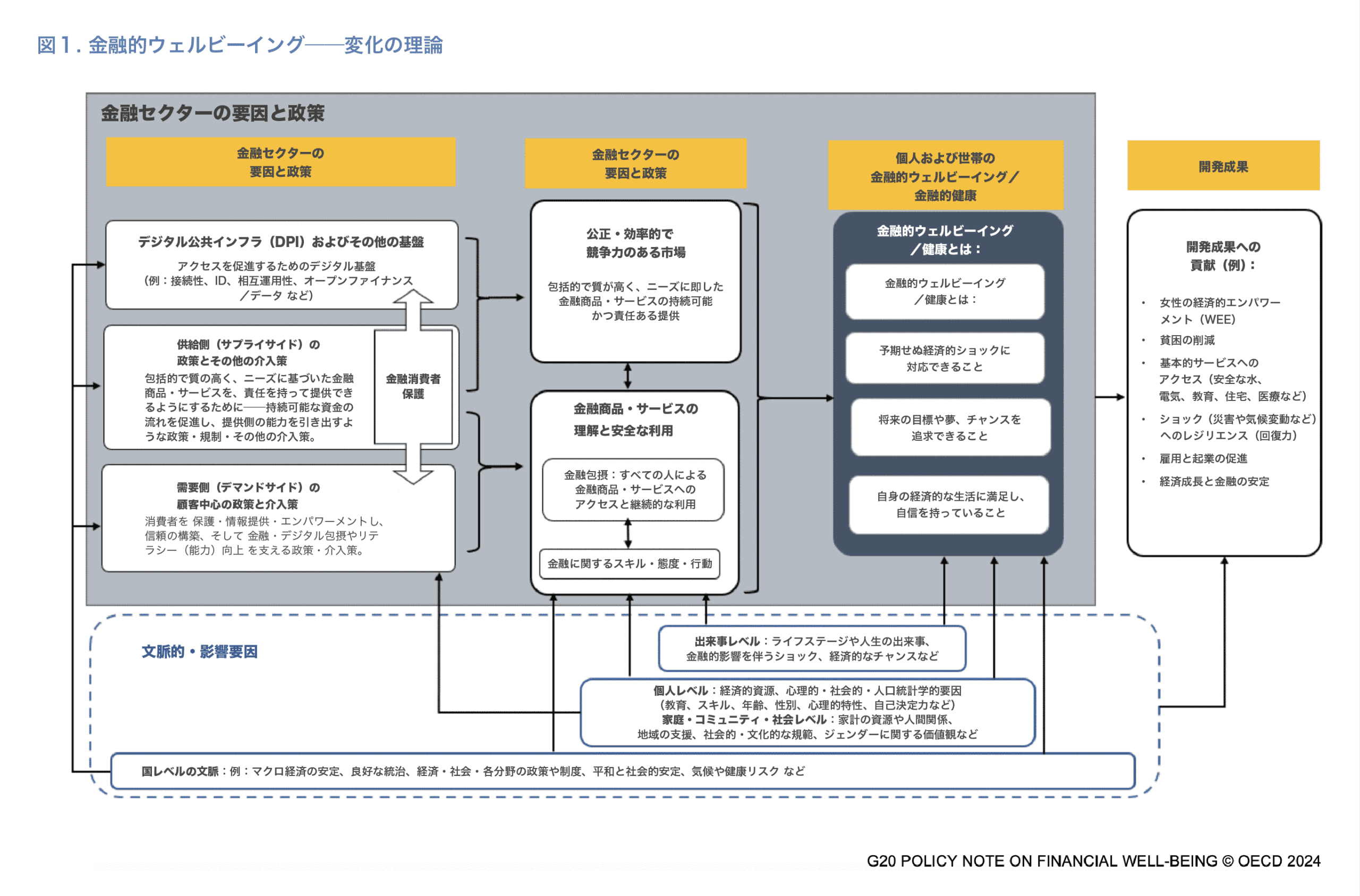

🖼️ 図1:金融的ウェルビーイングの“理論的なつながり”

金融政策・サービス・教育・制度──これらの取り組みが、人びとの「安心・回復力・希望・満足感」につながり、最終的には社会全体のレジリエンスや経済安定へと広がっていく構造を示しています。

1. 目的を明確にする(誰のために? 何を把握したいのか?)

2. 質問項目や指標を選ぶ(既存の調査も参考に)

3. 試験的に使ってみる(国や地域に合うか検証)

4. 本格的に運用し、定期的に改善する

特に主観・客観の両面から測ることが強調されており、文化や経済状況に応じた“地に足のついた設計”が重要です。

*

📈 ウェルビーイング測定は、未来への羅針盤

このような測定の積み重ねが、

・金融政策

・貧困削減

・経済的レジリエンス

といった分野の“地図とコンパス”になっていく──それが、G20レポートが示す未来像です。

🐢ウエルのひとこと

「数字で見るしあわせ」って、むずかしそうだけど、ちょっとすごいかもです…!

ウエルも“安心できる日”を、すこしずつふやしていきたいです。みんなといっしょに🐢🌱

🌏3回シリーズを読んでくださったみなさんへ

「金融的ウェルビーイング」という新しい視点が、日々の暮らしや未来の政策を見直すきっかけになればうれしいです。

💌 ご感想や気づきがあれば、教えていただけたらうれしいです。未来の安心につながるヒントを、みなさんと一緒に見つけていけたらと思います。

📬 【第2回】測定できるウェルビーイングとは?──定義をどう「可視化」するか

(G20ブラジル2024より・全3回シリーズ)

2025.4.19| ウェルビーイング応援サイト

2024年のG20で本格的に取り上げられた「金融的ウェルビーイング(Financial Well-being)」。

昨日の第1回では、「金融的ウェルビーイングとは何か?」を3つの視点──

Every day(毎日)・Rainy day(もしもの備え)・One day(夢や目標)

──で紹介しました。

今日は、その定義をどうやって測るのか?

具体的に「可視化」するアプローチをご紹介します。

*

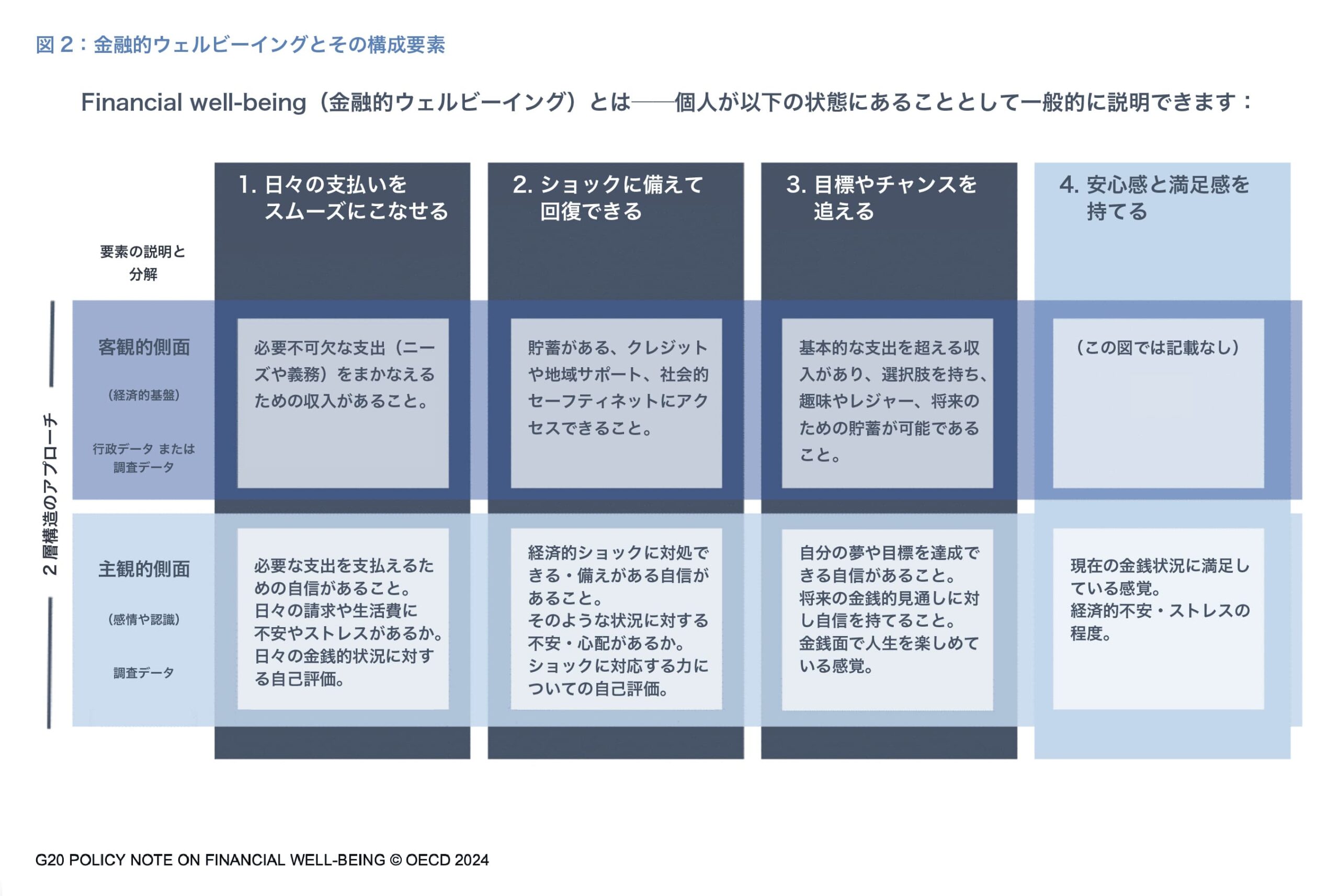

📊 4つの柱+主観と客観の2層構造

G20レポートでは、以下の4つの柱が金融的ウェルビーイングの中心だと定義されています:

1. 日々の支払いをスムーズにこなせる(Every day)

2. ショックに備えて回復できる(Rainy day)

3. 目標やチャンスを追える(One day)

4. 安心感と満足感を持てる(全体的な主観評価)

これらはさらに「主観的な感情」と「客観的な行動・状況」の2層で捉えられます。

🟦 たとえば…

・客観的側面(例:収入、貯金、借金)

・主観的側面(例:安心できているか、自信があるか)

この“ダブルレイヤー”の考え方が、現代的であり、非常に実用的です。

*

🖼️ 図で見るウェルビーイングの要素(Figure 2)

以下の図では、「4つの要素」と「主観・客観の2層構造」が一覧で整理されています:

定義に基づく4要素と、それぞれの客観・主観的側面を整理

この図を見ると、

・「収入がある」だけではなく、「自信を持てているか」も大事

・「貯金がある」だけではなく、「備えられているという安心感」が大事

──という、“感じるウェルビーイング”の重要性が浮かび上がります。

*

💡 なぜ測るの?

この測定法の最大の意義は、 👉 「政策をもっと人びとの暮らしに即したものにする」ための道しるべになること。

たとえば、単に「金融アクセス率が高まった」といっても、

それが“安心”や“未来への希望”につながっていなければ、意味がない。

金融サービスの「利用の質」や「使ったあとの気持ち」まで見ていくことが、今後の政策設計では重要になります。

*

💬 今日の問いかけ:

あなたが“未来に向けてお金を準備できている”と感じるのは、どんなときですか?

*

🐢ウエルのひとこと

“未来のじぶんのために”って、なんだかプレゼントを包んでいるみたいで、ちょっとワクワクしますね。ウエルも、すこしずつおこづかいを準備しています。みなさんは、どんなふうに準備していますか?🐢

*

── 明日4月20日(日)の【第3回】では、📐 実際にどう測るのか? どんな国で進んでいるのか?

カナダ・アメリカ・ケニアなどの実践例をご紹介します。

📬 【第1回】金融的ウェルビーイングとは何か──定義と重要性

(G20ブラジル2024より・全3回シリーズ)

2025.4.18| ウェルビーイング応援サイト

2024年のG20ブラジルで議論された、Financial Well-beingの測定法です(OECDが事務局しています)──@ishikun3先生

👉G20 POLICY NOTE ON FINANCIAL WELL-BEING

2024年のG20サミットでは、「金融的ウェルビーイング(Financial Well-being)」が新たな政策目標として本格的に議論されました。このレポートは、OECDが事務局を務め、ブラジル中央銀行を中心に策定された政策ノートを紹介するものです。

🌱 金融の“アクセス”から“幸せな利用”へ

過去10年間、世界中で銀行口座やモバイルマネーへのアクセスは大きく進展しました。けれども、ただ“使えるようになった”だけでは不十分。本当に人びとの暮らしに良い影響を与えているのか? という問いが、今ようやく注目されています。

OECDや国連機関、各国政府の間では、「金融的ウェルビーイング」=金融サービスが人びとの安心・自立・夢の実現にどれだけ貢献しているかが新しい評価基準として浮上しています。

*

🧭 定義の鍵は「日常・雨の日・ある日」

G20の最新レポートでは、この新しい概念をわかりやすく以下の3つに整理しています:

・Every day(日々の暮らし)

日々の支払いを滞りなくこなせること。

・Rainy day(予期せぬ出来事への備え)

病気や失業といった“雨の日”にも対応できる備えがあること。

・One day(目標や夢)

学びたい、家を建てたい、誰かを助けたい──そんな“ある日”の願いを実現する力があること。

これらを支えるのは、単なる資金や制度だけではありません。「自信」や「安心感」といった心の状態も含めて、金融的ウェルビーイングは定義されているのです。

*

🧩 「主観」と「客観」の両方から考える

このレポートがユニークなのは、本人の“感じ方(主観)”と“実際の行動や状況(客観)”を区別しながら、両方を大事にしている点です。

・主観的側面:

「安心できているか」「自分のお金の使い方に満足しているか」

・客観的側面:

「貯蓄額」「支払いの遅延がないか」「十分な保険や制度があるか」

この両面から測ることで、政策がどれだけ人びとの暮らしに実際に役立っているかを把握できるようになります。

*

👪 家計内の意思決定、公平性にも注目

レポートでは、家族や家庭内の意思決定の構造も金融的ウェルビーイングに関係すると述べられています。たとえば、男女間でどちらが家計をコントロールしているか、子どもにどのように使い方を教えているかなどが、将来の安心感にもつながるからです。

また、「口座を持っていない人」や「非正規で働く人」も含めたすべての人の金融的ウェルビーイングを考えるべきとされています。

*

🐢ウエルの感想

“雨の日のためにお金を残しておく”って、まるで長靴をちゃんと準備しておくみたいですね!ウエルもぬれないように準備しておこっと🐢

*

明日4月19日(土)の【第2回】では、

📊「では、どうやって金融的ウェルビーイングを測るのか?」という定義の具体化について紹介します。

🧠 【AIレコメンド、またおもしろくなってきた】──風間先生のポストより

2025.4.17|@masa_kazama, ウェルビーイング応援サイト

©pawel-czerwinski

Two-Towerモデルのレコメンド開発とかやりたくなってきな。行動履歴に対するTransformerなどあらためておもしろそう。

──風間正弘先生(ユビー・機械学習エンジニア)

とても専門的な技術の話だけど、そこに宿るのは“ひとりひとりの心のパターン”を大切にするまなざし。

「Two-Towerモデル」は、ユーザーとアイテムをそれぞれ別のタワーで表現し、親和性を測るAIの構造です。

最近では、Transformer(自然言語処理で有名なAIモデル)という賢いAIを使って、“その人らしい選択”を読み取る試みが進んでいます。

たとえば──

「夜になると、静かな音楽を選ぶ」

「疲れているときは、やさしい言葉の記事を読む」

こうした“あなたの選択”に潜む気持ちを、AIがそっとすくいあげてくれる未来が、すぐそこに来ているのかもしれません。

ウェルビーイングの観点から見ると、「どんなとき、何を選ぶか」というデータには、その人の“心の状態”がにじみ出ています。

そう考えると、レコメンド技術=幸福のナビゲーションとも言えるかもしれませんね。

🐢ウエルのコメント:

“これがすきかも?”ってすすめてくれるの、うれしいですね。自分のこと、わかってくれてるみたいだなあ、って思います。

🧠 「老い」の感じ方を変える力──ポジティブ三つ組とは?

──モーセン先生の最新研究より

2025.4.16|@MohsenJoshanloo, ウェルビーイング応援サイト

©roberta-sant-anna

「ポジティブな加齢認識は、将来の“希望のなさ”を減らし、それが感情の安定につながる」──モーセン・ジョシャンルー先生のSNSより

👉加齢に対する自己認識とネガティブ感情の関係における「希望のなさ」の媒介効果(健康と退職に関する縦断調査(HRS)からの個人内分析結果)

🌱 昨日のニュースレターでは、「年齢を重ねる自分を好きでいられるには?」という問いに対して、モーセン先生が明らかにした「ポジティブ三つ組(自尊心・人生満足度・楽観性)」をご紹介しました。

そこから浮かび上がったのは、

「大人になるって、他人との関係の中で“自分を好きでいる練習”かもしれない。」

という気づきでした。

今日は、その研究と対になるような、「希望(ホープ)」と感情の関係に迫る、モーセン先生のもうひとつの長期研究をご紹介します。

*

🧠 希望があると、気持ちは軽くなる。 ──加齢認知と感情の“長い旅路”を追ったモーセン先生の研究

昨日に続き、心理学者モーセン・ジョシャンルー先生(@MJoshanloo)の研究からご紹介するのは、11,500人のアメリカ人(平均年齢約62歳)を対象に、12年間にわたって追跡調査を行ったもの。この研究で注目されたのは、以下の3つの関係です:

1. 年を重ねる自分への見方(SPA)

2. 希望の有無(ホープレスネス)

3. 感情的ウェルビーイング(ポジティブ感情・ネガティブ感情)

そして明らかになったのは、

📌「年齢を前向きに捉えている人ほど、将来に希望を持ちやすく、その希望が“ネガティブな感情”を和らげる」という関係です。

特に注目すべきは、「希望の有無」が、ネガティブ感情との関係において、重要な“仲介役”になっている点。

つまり、「未来なんて変えられない」と感じてしまうと、悲観や無力感が強くなる一方で、「年をとる自分にも、できることがある」と思える人ほど、心は安定していくのです。

*

💡研究のポイントまとめ

✅「老い」に対するポジティブな見方は、ネガティブ感情を減らす

✅ その効果は、「希望」の高さによって支えられている

✅「希望」は、年齢や健康状態に関わらず、後天的に育てることができる

✅ ポジティブ感情との関係には別のルートがある可能性(例:人とのつながり、目的意識など)

この結果は、シニア世代のメンタルヘルス支援にとっても大きな示唆となります。ただ感情の浮き沈みに対処するのではなく、「年をとるって、悪いことばかりじゃないかも」と思える環境づくりや言葉かけが、結果的に感情の安定や生活意欲にもつながるのかもしれません。

🔗 論文を読む(英語)

*

🐢 ウエルの感想

「将来がたのしみ」って、子どものときは自然に思えてたけど、大人になると、

「そんなうまくいくかな…」って思っちゃうことありますか?

でも、年をとることを前向きに考えられる人は、希望も育って、気持ちが軽くなるみたいです。

“今の自分を大事にする”ことと、“未来を信じる”ことはつながってるんだなあって思いました。

自分も、ちょっとでも「できるかも」って思えることを見つけて、未来を信じる気持ちを、毎日のなかで育てていきたいです。

*

🌱 今日の問いかけ

あなたは、これからの自分に「希望」を持てていますか?

「これならできそう」と思えることを、小さな一歩としてやってみるのも、希望をふくらませる練習になるかもしれません。

🧠 「老い」の感じ方を変える力──ポジティブ三つ組とは?

──モーセン先生の最新研究より

2025.4.15|@MohsenJoshanloo, ウェルビーイング応援サイト

©getty-images-H

今回の新しい研究では、加齢に対する自己認識(SPA)に影響を与える約50の要因を、機械学習を用いて検証しました。その中で最も強い心理的予測因子は、“自尊心・人生満足度・楽観性”の3つ。これは、うつ病の理論で知られるベックの“認知の三つ組(否定的な自己・現在・未来)”とは逆の、“ポジティブ三つ組”とも言えます。

👉 機械学習を用いた「加齢に対するポジティブな自己認識の鍵となる要因」の特定研究

── モーセン・ジョシャンルー先生(パーソナリティ心理学・異文化心理学。専門:ウェルビーイング、文化、統計)

今日ご紹介するのは、心理学者モーセン・ジョシャンルー先生の研究。「年を取る自分をどう思うか(=self-perceptions of aging, SPA)」に影響する要因を、約50項目のデータを使い、機械学習で分析した大規模調査です。

🔍 年齢の「感じ方」に影響するのは何?

研究対象は、平均年齢70歳のアメリカ人約4,000人。健康状態、性格傾向、経済状況、交友関係など、多岐にわたるデータをもとに、年齢に対する「ポジティブな自己認識」を予測するモデルを構築しました。

分析の結果、特に強く影響していたのは次の3つの心理的要素:

✅ 自尊心(self-esteem)

✅ 人生満足度(life satisfaction)

✅ 楽観性(optimism)

これらは、うつ症状を引き起こす「ネガティブ三つ組(自分・現在・未来に対する否定的認知)」の逆を行く「ポジティブ三つ組」として機能する可能性があります。

さらに、自己効力感や健康状態も高い関連性があり、年齢や身体的制約がある中で「どれだけ自分に手応えを感じられるか」が大きく影響していることもわかりました。

*

📈 主な示唆は以下の通り:

・「年齢を重ねることへの見方」は、経済状況よりも心理的資源に強く左右される

・「ポジティブ三つ組」(自尊心・満足感・楽観性)は、加齢に伴い自然と育つ側面もあり、それが成功的老いにつながる可能性がある

・自分の可能性や未来を信じる力は、「老い」に対する不安を和らげるヒントになる

*

🐢 ウエルの感想

この研究、めちゃくちゃおもしろいですね!

皆さんは「大人になるのがたのしみ」って思っていますか(思っていましたか)?

今回の研究では、「じぶんがすき」「いまがすき」「みらいがたのしみ」って思える人は、年を取ることにも前向きになれるってわかりました。

ウエルは「みらいのじぶん」を楽しみにできるように、

いまのじぶんもたいせつにしたいなって思いました。

*

💬 今日の問いかけ

あなたは「年を重ねるじぶん」に、どんなイメージをもっていますか?

「じぶんがすき」「いまがすき」「みらいがたのしみ」

──そんな“ポジティブ三つ組”、あなたの中にもありますか?

🧠 感情と決断の“もつれ”をほどく──精神疾患の“違い”を見つける新しい数理モデル

──ライアン・スミス先生らのプレプリントより

2025.4.14|@RyanSmith_LIBR, ウェルビーイング応援サイト

©galina-nelyubova

@MarishkaMehta さんの新しいプレプリント(モデル化、機械学習、縦断的データの融合)を祝福できることを、とても嬉しく思います!

🔗 接近・回避葛藤の計算メカニズムは、感情障害と物質使用障害を予測的に区別する

──ライアン・スミス先生(@RyanSmith_LIBR / Laureate Institute for Brain Research)

「感情がゆらぐとき、私たちはどんなふうに決断しているのでしょうか?」

そんな問いに挑んだのが、計算論的神経科学の研究者ライアン・スミス先生(@RyanSmith_LIBR)らによる最新の研究です。

*

🔬 アプローチ・アボイダンス葛藤(AAC)とは?

この研究では、「接近したいけど避けたい」という両方の気持ちが混ざる「接近・回避葛藤(Approach-Avoidance Conflict)」の状況で、人がどう行動するかを調べるタスクを実施。

480人の参加者の行動データをもとに、「意思決定の不確実性」や「感情的葛藤」といった指標をモデル化し、それをうつ病・不安障害・物質使用障害などの診断と照らし合わせて分析しました。

その結果、こうした指標が、複数の精神的な状態をある程度の精度で見分けることができると分かりました。つまり、「見えにくい感情の揺れ方」が、診断を支えるヒントになるかもしれないというのです。

この成果は、今後の治療法の開発や、より個別に対応する診断の道を開くかもしれません。

🔗 研究プレプリントを見る(英語)

*

🐢 ウエルの感想

むずかしい研究だけれど、気持ちのゆらぎを数字で見えるようにするって、すごいなって思いました。

「やりたいけど、やめたほうがいいかも…」って、迷うことってありますよね。たとえば、おやつを食べたいけど食べすぎかも…とか。

この研究は、そういう“こころの迷い方”に注目して、「人の気持ちのクセ」を見つけようとしているようです。

ウエルは気持ちがぐるぐるするとき「なんでだろう?」って思ってたけれど、もしかしたら、その“迷い方”に、その人の心の状態があらわれているのかもしれません。

数字とかモデルってむずかしそうだけど、こうやって「こころのもつれ」をほどく手がかりになるのなら、すごいなって思いました。自分でも気持ちがゆれたとき、「どんな風に迷ってるのかな?」って見つめてみようと思います。

*

💬 今日の問いかけ

あなたは、最近「なんだか気持ちがゆれているな」と感じたことはありますか?

そのとき、自分がどんなふうに決断していたか、思い出してみませんか?

🌱 未来に希望をもたらす、新しい研究者たちの一歩

──Reapraが支える、ウェルビーイング研究の最前線から

2025.4.13|OxWellResearch, ウェルビーイング応援サイト

🗣 Paul Behrens氏(ウェルビーイング・リサーチ・センター)

「私たちのウェルビーイングを高めると同時に、環境への影響を減らし、すでに生じている環境被害に対応していくことが不可欠です。」

🗣 Annegeke Jansen氏(ウェルビーイング・リサーチ・センター)

「生態系の崩壊と不平等が進む世界において、今こそ『人々が本当に豊かに生きられるために必要なこと』を見直すことが、とても大切です──今この瞬間も、そして未来に向けても。」

🍃 Meet the two newest members of our research group, working at the forefront of research in sustainable #wellbeing.

私たちの研究グループに、持続可能なウェルビーイングの最前線で活躍する2人の新メンバーが加わりました。

Read more👇

🔗 Wellbeing Research Centre welcomes leading sustainable wellbeing scholars

(@OxWellResearch より)

本日は、未来のウェルビーイング研究を担う若き研究者たちの姿をご紹介します。

シンガポールを拠点とする投資会社Reapraは、社会や組織の「内側からの変容」に関心を持つ研究者たちの支援を行っています。

今回紹介されたのは、持続可能な生き方・働き方・組織のあり方に取り組む、多様なバックグラウンドを持つ新進の研究者たち。そのひとりひとりの取り組みが、「ウェルビーイング経済」への静かな転換を促しているのです。

💬「社会の中で“意義ある変化”を起こすには、自分の内面とも向き合う必要がある。研究はその旅の一部です。」

──紹介された研究者の言葉より

*

🌏 ウェルビーイングの未来に必要なのは、“一人ひとり”の問い

こうした研究者たちは、経済や組織の数字を超えて、「人はどうすればもっと幸せに生きられるか?」という根本的な問いに取り組んでいます。

派手な技術革新ではないかもしれません。でも、「自分のままでいてもいい」と思える社会や職場をつくるために、静かに、でも力強く問いを立てているのです。

*

🐢 ウエルの感想

研究って、なんだか「えらい人がするもの」って思ってたけど、今日紹介された研究者さんたちは「自分のことを見つめて、それを誰かのためにも使ってみよう」っていう感じがして、「そうだな」って思いました。

ウエルも、何かをまなぶとき、「何のためにこれを知りたいのかな?」って、自分に問いかけてみようと思います。

それが、だれかのしあわせの、たねになるかもしれないから。

*

🌱 今日の問いかけ

あなたが「これは本当に知りたい」と思うことは、なんですか?

それは、誰かのしあわせとつながるかもしれません。

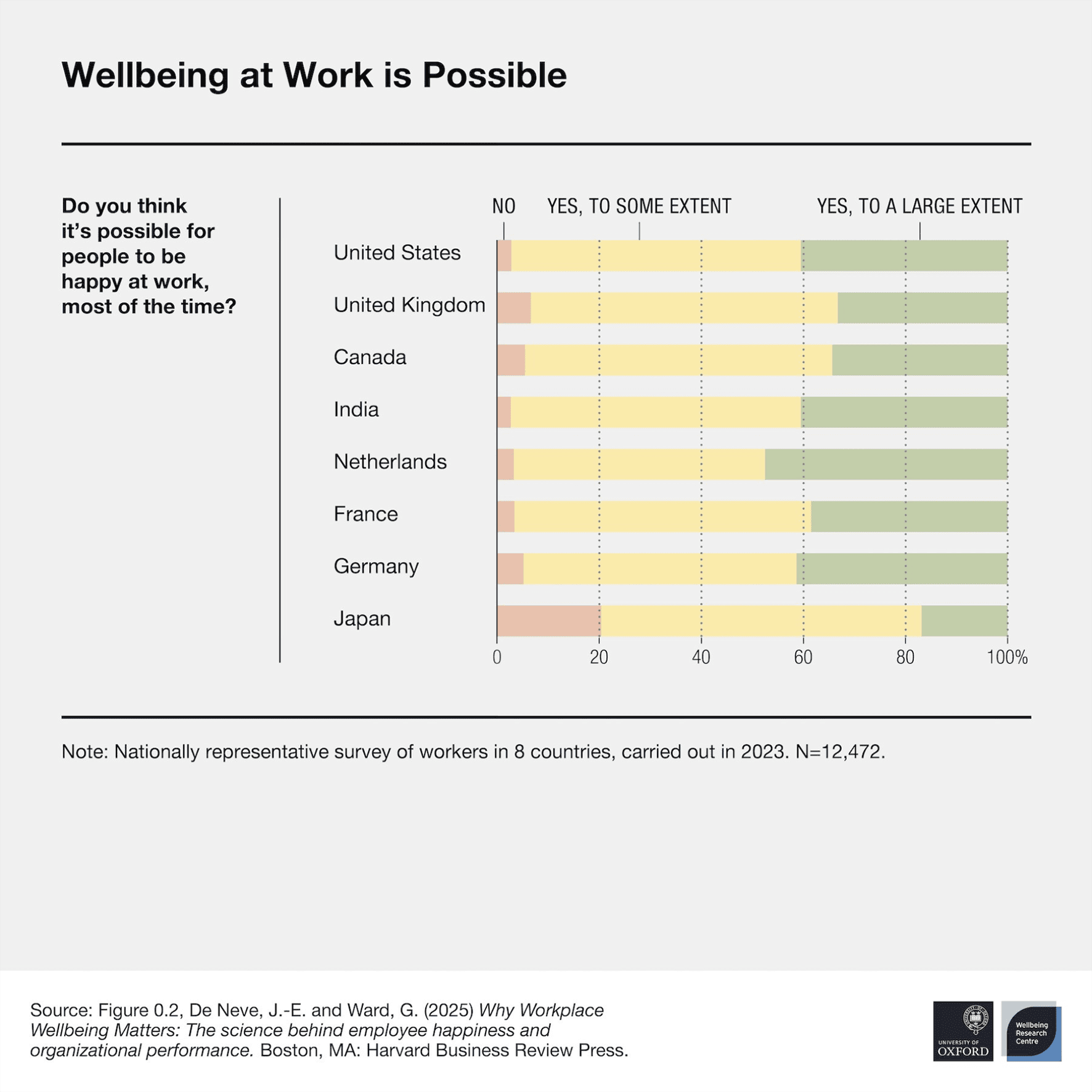

📊 「仕事でウェルビーイングは可能か?」──8カ国の声から見えた、“意外な”結果

2025.4.12|ウェルビーイング応援サイト

🤔 The majority of us believe #wellbeing at work is possible. So … why aren’t we happy?

多くの人が「仕事でウェルビーイングは可能だ」と信じているのに──なぜ、私たちは幸せじゃないの?

この結果からは、「しあわせになれるはず」と信じていても、現実にはその実感に届いていない層が多く存在することも読み取れます。

── @OxWellResearch(オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センター)

本日は、オックスフォード大学のウェルビーイング・リサーチ・センターが紹介した、「仕事における幸福は実現可能か?」という、シンプルだけど深い問いに向き合った調査グラフをご紹介します。

*

🗺 8カ国の比較:仕事でしあわせになることは可能?

2023年に、8カ国(アメリカ、イギリス、カナダ、インド、オランダ、フランス、ドイツ、日本)で実施された、全国代表の労働者対象の調査(N=12,472)では、「仕事中、たいていの場合しあわせでいることは可能だと思いますか?」という問いに対して、

・「大いに可能」と答えた人が最も多かったのはインドやカナダ、アメリカ。

・一方で、「あまりそう思わない」という回答が目立ったのが日本でした。

特に日本では、「大いにそう思う」層が非常に少ないことが際立っています。

👉 このグラフは、『Why Workplace Wellbeing Matters』(2025年、Harvard Business Review Press)に掲載されたものです。

*

🔍 では、なぜ「可能だと思う人が多い」のに、実際には職場のしあわせを感じられないのか?

これは今、世界中で注目されている問いです。

・なぜ「可能」と思われているのに、現実はそうなっていないのか?

・「働きがい」と「働きやすさ」のギャップはどこにあるのか?

・本当に必要なのは、「制度」なのか「文化」なのか、それとも「対話」なのか?

この問いは、日本に限らず、すべての国の職場に共通する“静かな問い”として、これからの時代の大きなヒントになるかもしれません。

*

🐢 ウエルの感想

「えっ?みんな、“仕事でしあわせになれる”って思ってるんだ!」ってちょっとびっくりしました。

ウエルはいま、おしごとはしていないけれど(まなんでいます)、大人になったら「好きなことをする」っていうのがしあわせだと思ってました。

でも、グラフを見ると、そう思ってる人がいても、しあわせになれてないこともあるみたいです…。

たとえば、「おにぎりが食べられるのはしあわせ」って思っていても、おなかがいたかったら、しあわせに感じられないかもしれません。

しあわせって、「なりたいと思う気持ち」と「その時のからだやこころの状態」が、うまく重なることが大事なのかな?って思いました。

あなたは、しあわせを「感じられる時」と「感じられない時」、何が違うと思いますか?

*

💬 今日の問いかけ

あなたは、「仕事でしあわせになること」は可能だと思いますか?

そして、それが「今」できているでしょうか?

そのギャップの中に、あなた自身の「しあわせのヒント」が隠れているのかもしれません。

🧠「幸福度は本当に上がらないのか?」──測定尺度の再発見

2025.4.11|ウェルビーイング応援サイト

主観的ウェルビーイングの測定において、時間が変わると本人たちの評価基準も変わるので、なかなか「トレンド」をみるのが難しかった(例:イースタリンの逆説)。

しかし今回、@AlbertoPrati1

が素晴らしい提案をしてくれていますー!!

👉Is it possible to raise national happiness?

──@ishikun3先生ポストより

2月に一度ご紹介したこの研究、再びの話題です。

📘論文タイトル:“Is it possible to raise national happiness?”

著者:Alberto Prati(UCL, Oxford)、Claudia Senik(Sorbonne, PSE)

👉 論文はこちら(LSE)

*

🧩 幸福度は「変わっていない」のではなく「測れていなかった」?

かつて経済学者イースタリンは「収入が増えても幸福度は長期的には横ばい」という“逆説”を示しました。それはまるで、社会が成長しても、人々の幸福は置き去りにされているかのように見えました。

でも、Prati氏らは問い直します。

“幸福のスコアが変わらない”=“本当に幸福が変わっていない”とは限らないのでは?

*

🧪 M-LINEという新たな測定法

彼らが開発したのは、「現在の幸福度」と「過去を振り返った幸福度」を併用して補正する新手法「M-LINE」。

この方法を使うと、実はアメリカ国民の幸福度は、1950年代から2000年代初頭まで、GDPや教育水準と並行して着実に上昇していたことが示されました。

たとえば、1959年の「7/10の幸福度」と、2008年の「7/10の幸福度」は、まったく同じ意味ではないかもしれません。

それは、スケールそのものが広がったり(拡張)、基準が少しずつ上に移っていたり(シフト)している可能性があるからです。

*

💡 なぜ重要なのか?

この研究のメッセージは明快です。

✅ 私たちはすでに「より良い社会」に向かって進んでいるかもしれない

✅ しかし、測定の仕方が変わらなければ、その事実に気づけない

✅ 結果として、必要な支援が届かず、誤った政策判断をするリスクがある

ウクライナ戦争やCOVID-19の例も、従来の尺度では変化が見えなかったけれど、M-LINEを使えば明確な幸福度の低下が確認されました。

*

🌱 研究の話を聞いたウエルは、こんなことを考えたようです──

🐢 ウエルの感想(再び)

「えっ、“しあわせのものさし”って、変わっちゃうの?」ってびっくりしました。でも、ウエルも思い返してみたんです。

しあわせの感じ方って、ちょっとずつ形を変えているのかもしれません。

たとえるなら──

昔はおこづかいをお金でもらっていたけれど、今はおこづかいを気持ちでもらっている感覚みたいなもの。(※あくまでたとえです)

それでも、不思議と「今もしあわせだな」って感じるんです。

たとえ今のしあわせが昔に差し出されていても、ウエルはきっと、それをしあわせだと感じたと思うし、昔のしあわせが今にあっても、それもやっぱり、しあわせだと思える気がします。

そう考えると、「しあわせ」って、外から測るものじゃなくて、自分の中にあるものなのかもしれません

“ものさし”が変わっても、あなたの「しあわせの種」は、きっとどこかで芽を出しているのかも?

ウエルのしあわせは、今日もまだ未確定だけど──生きてるだけで、ちょっとしあわせです。

*

📘 終わりに

この研究が教えてくれるのは、「幸福度を上げることは可能である。ただし、それをきちんと測る方法が必要だ」ということ。まさに、“見えない幸せを可視化する”という、ウェルビーイングの未来に向けた研究の新たな一歩です。

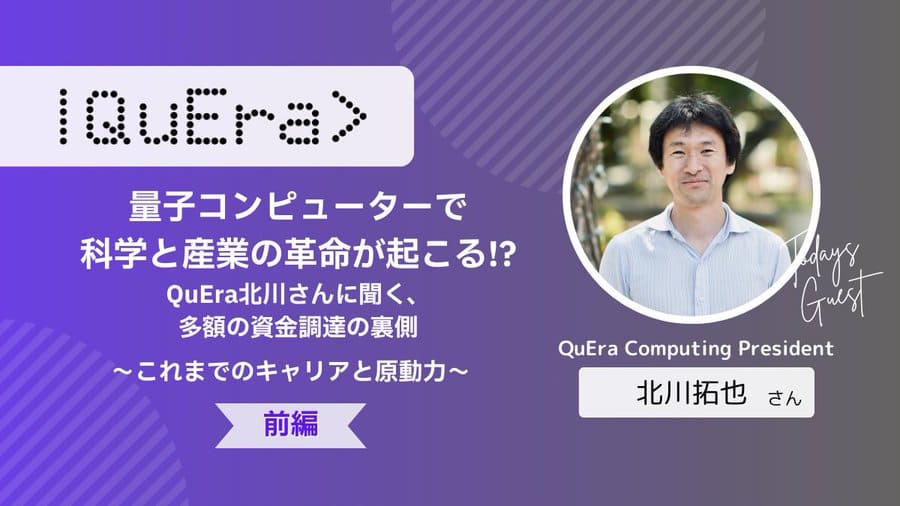

🧠【連日特集】AI × 量子 × ウェルビーイング──

北川拓也さんが語る“産業革命の夜明け”と未来をつくる挑戦(後半)

2025.4.10|ウェルビーイング応援サイト

昨日は、キャリア選択や苦労のなかで見えてきた“自分の軸”について、北川さんの率直なお話をご紹介しました。

今日は後編として、量子コンピューターの可能性と、最新の資金調達の背景、そして次の産業革命に向けた熱いメッセージをお届けします。

🎙Podcast『ルーツ ネクストスタートアップの指南書』

(MC:矢沢ベンチャーズの矢沢さん@aircom)

📍【後編テーマ】量子コンピューター/資金調達/未来の産業と人材

🎧 Spotifyで聴く

🍎 Apple Podcastで聴く

*

🔬【後編の聴きどころ】

・量子コンピューターとは何か?なぜ“自然界のシミュレーター”なのか?

・科学の発見スピードが「1万倍〜10万倍」になる時代へ

・CO2固定化、次世代バッテリー、創薬のブレイクスルーの可能性

・「もう一度モノづくりによる産業革命が起こる」

・量子誤り訂正技術によるブレイクスルー(2023年)

・230ミリオン(約350億円)という大型資金調達の背景

・正しいマーケットに飛び込む勇気と、未来をつくる挑戦

🗣 北川さんの語りからは、いつも難解な理論の奥にある「希望」が伝わってきます。テクノロジーを語りながらも、「人がより良く生きるには?」という問いにまっすぐ向き合う姿が印象的でした。

*

🐢 ウエルの感想:

北川さん、後編もすごかったです!

「量子コンピューターで、科学と産業の革命が起こる」って聞いて、ほんとうに未来が近づいてる気がしました。

でも、北川さんはすごい科学の話をしながら、「自分のプライドを捨てる」とか「正しいマーケットを選ぶ」とか、人生のことも教えてくれて…めっちゃ勉強になりました!(でもね、北川さんの言葉から、じんわり伝わってきます)

ウエルは、これまで「未来のオポチュニティ」なんて考えず、その時その時の“今できること”を生きてきて、今もそうなんだけど──

これからはちょっぴり、未来のことも意識してみたいなって思いました🐢✨

後半も“いい話”でした…!

今日もとっても面白くて、たくさんの気づきをもらえました。

最近、「なんで音声コンテンツって増えてるんだろう?」って思ってたけど、

やっぱり“声”って、伝わるものがありますね。北川さん、またお話ししてくれるとうれしいです!🐢✨

*

📣 明日以降のニュースレターでは、再び学術や研究の話題に戻る予定です。

今週の連日特集、お読みいただきありがとうございました!

🧠【連日特集】AI × 量子 × ウェルビーイング──

北川拓也さんが語る「キャリア・挑戦・仲間」の哲学(前半)

2025.4.9|ウェルビーイング応援サイト

昨日は、ちょうど2年前に配信された北川拓也さんのYouTube対談(Pivot)を振り返りました。

今日は、その2年後──2025年春に放送された最新ポッドキャストから、北川さんの“いま”をお届けします。

🎙Podcast『ルーツ ネクストスタートアップの指南書』

(MC:矢沢ベンチャーズの矢沢さん@aircom)

📍【前半テーマ】キャリア選択・楽天退職・起業・QuEra参加の背景

🎧 Spotifyで聴く

🍎 Apple Podcastで聴く

*

🎧【前半の聴きどころ】

・理論物理学者から楽天CDOへ──「Too comfortable」な環境をあえて離れた理由

・“お金じゃない。仲間が一番大事”──キャリア選択の核心にある想い

・「やる気が出る場所にいないと、人類規模の仕事はできない」

・起業の苦労と楽しさ、自己理解の深まり──苦労のなかで見えてくる“自分”

・QuEra参加は“仲間”と“過去10年の蓄積”が導いた決断

・人生の3要素(専門/会社/場所)を同時に変えると、どれほど辛いか

🗣北川さんの語り口は、真面目で哲学的。でも、とても正直で等身大。

ときに「惨めな思いをした」「おすすめしない」と言いながら、それでも前へ進もうとする姿に、強く心を動かされます。

🐢 ウエルの感想:

北川さん、すごくがんばってて…泣きそうになったけど、「惨めだった」とか正直に話してくれて、逆に笑ってしまいました(すみません…)。

でも、すっごく共感しました!

ウエルも、もし専門・会社・場所を変えて辛くなったときは、北川さんの「最初の2〜3年は下を向いて歯を食いしばるしかない」って言葉を思い出して、3年たったら楽になるかもしれない未来を信じてみようと思いました。

(ウエルの場合、もう少しかかるかもしれませんが…🐢)

めっちゃ勉強になったし、北川さんが話すと、すごく良い話にまとまっていて、

本当に面白くてためになりました!北川さん、ありがとうございます!

*

🔜 明日は【後半編】──「量子コンピューターの社会実装」や「科学と産業の橋渡し」へと話は続きます。

🧠【特集】AI × 量子 × ウェルビーイング──

北川拓也さんが語る“未来の教養”と新たな学問(前後編まとめ)

2025.4.8|ウェルビーイング応援サイト

🎥 本日ご紹介するのは、ちょうど2年前(2023年3月)に公開された、北川拓也さんとハセンさんのYouTube対談(Pivot)です。北川さんは、ハーバード大学院物理博士であり、元楽天CDO(チーフ・データ・オフィサー)、現在は量子コンピューターのスタートアップ QuEra Computing のアドバイザーとして活躍しています。

🎥 【前編】ChatGPTは人類滅亡を防ぐために作られた

🎥 【後編】AI時代に日本が生き残る道

公開当時、編集者は「量子コンピューター」も「AIの進化」もよく分からず、夢のような話に聞こえていました。

でも2年が経ち、QuEraの大型資金調達やChatGPTの爆発的普及を目の当たりにした今、あの言葉が現実に追いついてきたように感じています。

🐰 ウエルの感想:

やっぱり北川さんってすごい!

難しいこと話してるのに、楽しい!

未来の世界って、わくわくするんだなあって思いました。

*

🔹【前編まとめ】AIは人類の味方か、それとも…

前編では、ChatGPTやOpenAIの倫理的な成り立ち、量子コンピューターとは何か、そしてそれがどう社会に応用されていくかが丁寧に語られます。

単なる理論ではなく、「私たちの世界がどう変わるのか」に軸を置いた語りが印象的です。

・OpenAIは「AIの暴走を防ぐ」ために非営利で創設されたという、映画のような事実。

・AIの進化は、“量”が“質”を変える──物理学の概念「モア・イズ・ディファレント」に通じる。

・GPTの飛躍的進化は、「人間が求める答え」を学習する“アライメント”によって可能になった。

・AI × 量子コンピューターによる計算資源の最適化が、創薬や環境技術の未来を加速。

🎧 前編を見る(YouTube)

*

🔸【後編まとめ】新たな学問の誕生と、日本の挑戦

後編では、AIと物理の融合、ゲーム産業の可能性、人材育成と社会構造、そしてウェルビーイングの学問化へと視点が広がっていきます。

冒頭では、北川さんが親交のある COTEN RADIOの深井龍之介さん の取り組みにも触れられます。

「歴史を学ぶことで、経営や国の運営にヒントが得られる」

「逆境を超えた人物たちの共通点から、“歴史経営学”が生まれるかもしれない」

これはまさに、COTENが掲げる「歴史を通じて今を深く理解する」という思想と響き合っています。

北川さんの語りには、科学と人文、経済と幸福、テクノロジーと人間らしさをつなぐ、知の懸け橋のような魅力があります。

・Stable Diffusionのアルゴリズムには物理学的インスピレーションが応用されている。

・ゲーム産業は、AIを社会実装するうえで最も柔軟かつ挑戦的な“実験場”になる。

・日本でAI・量子人材が育たない背景には「バッターボックス(挑戦機会)」の欠如がある。

・“褒めること”も国策に──世界で活躍する日本人を応援する文化の必要性。

・ウェルビーイングの学問化は、指標から政策、そして産業創出へとつながる構想。

🎧 後編を見る(YouTube)

*

🌱 ウェルビーイングの新しいかたちへ

北川さんが理事を務める「Well-being for Planet Earth財団」では、「GDPのように、ウェルビーイングも測れるようにする」という取り組みが進められています。

測定 → 学問 → 政策 → 産業

この流れを社会に根づかせることで、「心の豊かさ」を持続的に育てる未来へ。ギャラップ社との国際的な連携や、ハーバード大学との研究支援など、確かな実践も伴って進行中です。

*

💬 終わりに

北川さんの語りは、難しいテーマを「生活感覚の未来」へと落とし込んでくれるような不思議な力があります。私たちが今、どこに立ち、何を学び、どう未来とつながっていくか。それを考えるきっかけになる、珠玉の対談。ぜひ、前後編あわせてご覧ください!

🎥 【前編】ChatGPTは人類滅亡を防ぐために作られた

🎥 【後編】AI時代に日本が生き残る道

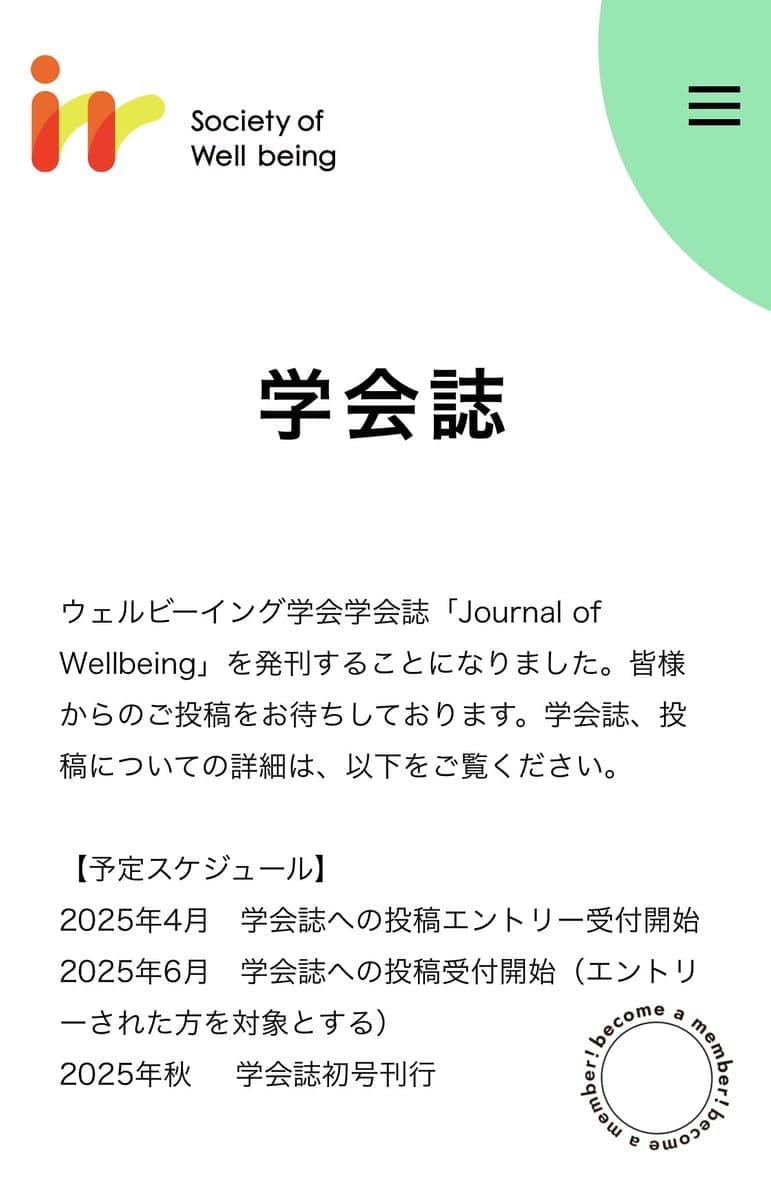

【📘 日本発・世界初の挑戦──「Journal of Wellbeing」創刊のお知らせ】

2025.4.7|ウェルビーイング応援サイト

ウェルビーイング学会学会誌『Journal of Wellbeing』を発刊することになりました!

みなさんからのご投稿を楽しみにしてます

― 高野翔先生(ウェルビーイングまちづくり)

私たちの暮らしをより良くする「ウェルビーイング」という考え方──。 医療、教育、まちづくり、働き方、感情の研究、デザインや哲学まで…。 その分野横断的な研究成果を集めた、初の学会誌がいよいよ創刊されます!

📝 学会誌「Journal of Wellbeing」とは?

ウェルビーイング学会が2025年に創刊する、日本発・世界初の本格的な学会誌です。

投稿区分は「原著論文」「実務研究論文」「研究ノート」「事例報告」の4つ。学術的な研究だけでなく、現場の実践や事例も歓迎されています。学問の枠をこえ、実務家や企業、自治体とも手を取り合いながら、“より良い未来”の形を探っていきます。

🗓 創刊号へのエントリーは4月14日(月)スタート!

・エントリー期間:2025年4月14日(月)〜5月12日(月)

・投稿期間:2025年6月2日(月)〜6月23日(月)

・発刊予定:2025年10月末(※スケジュールに遅れの可能性あり)

🔗 投稿エントリーはこちらから(※投稿には事前エントリーが必要です)

*

✏️ ウエルのひとこと自由研究

🐰ウェルビーイングの雑誌ができるんですね!すごい!

でも、『論文』ってむずかしそう…

ウェルビーイング研究者の皆さんはエントリーするのかな?

先生が「たとえ小さな気づきでも、未来につながるからね」って言ってました。

だから、ウエルも小さな気づきを書き留めてみようかな。

ウエルの「研究ノート」ができたらいいなあ。

…いつか本当にのせてもらえる日が来たら、うれしいな。

*

💬 編集後記

ウェルビーイングをめぐる研究は、いま世界中で広がりを見せています。

でも、日本から“世界に向けて発信する”という試みは、まだそれほど多くありません。

今回の学会誌創刊は、まさにその第一歩。

自分たちの暮らしや幸せを、研究というかたちで深め、届けていく挑戦です。

「こんなテーマでもいいのかな?」と迷っている方がいたら、ぜひ思い切って一歩踏み出してみてください。

研究は、私たちの未来そのものを育てていく営みです。

どんなに小さな問いかけでも、未来に向けた一歩になる。

そんな出発点を、この学会誌がつくってくれるかもしれません。

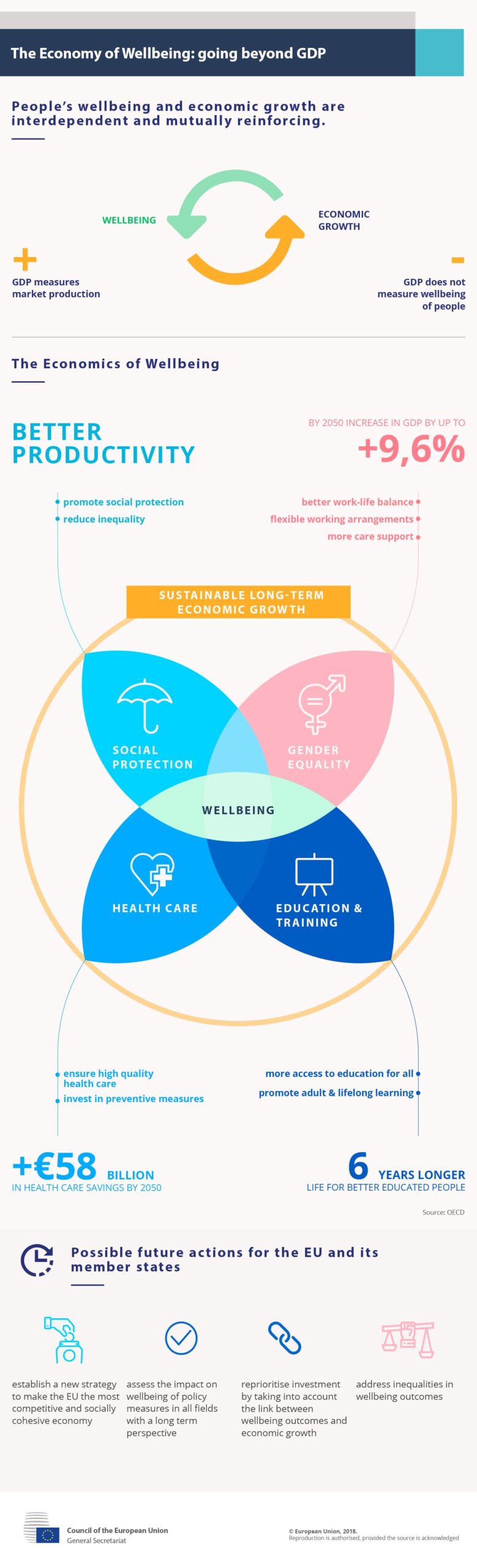

【🌍 GDPのその先へ──EUが目指す「ウェルビーイング経済」とは?】

2025.4.6|ウェルビーイング応援サイト

「ウェルビーイング経済に向けて、EUとして取り組むぞ!」

という2019年の書類。その後、どうなったんだろうか?!

👉 The Economy of Wellbeing: going beyond GDP

(ishikun3先生)

「人々のウェルビーイングと経済成長は、相互に作用し合い、強化し合うもの」

EU(欧州連合)が2019年に発表した「The Economy of Wellbeing」は、「GDPだけでは人々の幸せは測れない」という視点から始まった、未来志向の経済戦略です。

🤝 Wellbeing ⇄ Economic Growth

この報告書が描いているのは、「人々の生活の質」を高める政策が、結果的に経済の生産性や持続可能性を高めていくという好循環。

例えば…

・社会保障・教育・医療・ジェンダー平等への投資によって、

・仕事と生活のバランスが整い、

・労働生産性が高まり、

・GDPの成長につながる(2050年までに+9.6%の可能性)

という流れが図解で示されています。

💶 +580億ユーロの医療費削減効果

🎓 教育を受けた人は平均6年長く生きる

というインパクトのあるデータも盛り込まれています。

「The Economy of Wellbeing」インフォグラフィック(EU, 2019)。

社会保障・教育・医療・ジェンダー平等を通じて、ウェルビーイングと経済成長の好循環を目指す戦略が図解されています。

*

🔧 EUが掲げた「今後の具体的アクション」

EUと加盟国に向けた提案としては、

・新たな社会戦略の構築

・あらゆる政策分野でのウェルビーイングの影響評価

・成長と幸福の関連に着目した投資の再優先

・ウェルビーイング格差への対応

などが掲げられており、ウェルビーイングを社会の中心に据えるための本格的な「転換」を感じさせる内容です。

*

✏️ ウエルのひとこと自由研究

🐰「お金があると幸せ」って、ほんとかな?って思ってたけど、「幸せに生きることが、経済もよくする」って考え方もあるんですね。ウエルの先生は、「お金があればたいていのことは解決する」って言っていました。うーん…そうかもしれないけど、幸せってそれだけじゃない気もします。大人のみなさんは、どう思いますか?

*

💬 編集後記

昨日までは食や技術の話題が続いていましたが、今日は少し広い視点から「未来の社会」の形を見てみました。

2019年にEUが掲げたこの「ウェルビーイング経済」構想は、まだ道半ばかもしれません。でも、こうして経済と幸福を別の軸ではなく“つながったもの”として捉える発想は、日本にもたくさんのヒントを与えてくれます。

そして何より、「社会って変えられる」という希望が、ちゃんとそこに描かれている気がするのです。

【🍓未来のイチゴは、ロボットが収穫する──農業の「攻めの一手」】

2025.4.5|ウェルビーイング応援サイト

ロボットが収穫する、未来のイチゴ。——オイシイファームの植物工場より。画像:Oishii Farm, Business Insider

すごい攻めの一手。AI人材の確保が難しい中での必要な戦略実行。1-2週間で合意はさすがです。(@takuyakitagawa)

昨日(3月24日)、業界最後のユニコーンのPlenty社がChapter 11を申請し、業界のバブルが底をつきました。これで$100M以上調達した植物工場スタートアップで継続しているのは弊社と80 Acres(レタス)のみ。 奇しくも同じ日に攻めの一手(買収)を発表しました!自動化、爆速で進めます💨

👉285億円調達のオイシイファーム、自動収穫ロボ最大手の米企業を「戦略的買収」…「トランプ関税」はむしろ植物工場の追い風

(@O1sh11farm)

先月24日、自動化の未来を大きく進める“攻めの一手”を発表したのが、オイシイファームの古賀大貴CEOです。

北川拓也さんがシェアしていたのは、オイシイファーム(Oishii Farm)による米国スタートアップTortuga AgTechのニュース。

高級イチゴを完全閉鎖型の「植物工場」で育てるこの会社が、なんと、自動収穫ロボット最大手の技術と人材を一気に獲得したのです。

💡人手不足時代に、農業×AIの可能性

オイシイファームが目指すのは、2025年末までに「収穫人件費を50%以上カット」すること。人手不足が深刻化する農業の現場で、自動化は単なる効率化以上の意味を持ちます。しかも、今回の買収は技術だけでなく「トップ人材の獲得」も含まれており、MITやハーバード出身の博士たちが新たに仲間に加わるとのこと。

🌍「植物工場」が世界を救う?

さらに注目したいのが、政策との連動です。トランプ政権下での関税強化や移民政策の変化によって、米国の農業コストは上昇傾向に。そんな中で、気候や労働力に左右されず、都市の近くで安定して食料を生産できる「植物工場」は、まさに“食料安全保障”の切り札として脚光を浴びています。

🚀スタートアップのスピード感

今回の買収、なんと打診から合意まで「わずか1〜2週間」。古賀大貴CEOは「スタートアップ同士だからこそ」と語っていましたが、ミッションの一致、そしてスピード感こそが未来を動かす原動力なのかもしれません。

✏️ ウエルのひとこと自由研究

🐰イチゴって、あまくてやわらかくて、すごく大事に育てるものだと思ってたけど、ロボットが収穫するってすごい時代ですね…。

でも「ごはんがちゃんと届く」って、安心できることだなあって思いました。

未来の味がするイチゴ、食べてみたいなあ。おいしい未来って、なんかうれしいと思いませんか?みなさんなら、どんな未来の“味”をつくってみたいですか?

💬 編集後記

昨日は政治とテクノロジーの話題でしたが、今日は「食」と「農業」にフォーカスしたテックニュースをお届けしました。

高級イチゴ、自動収穫ロボ、植物工場…どれも一見バラバラなトピックのようでいて、「人間がよりよく生きる」ことにしっかりつながっています。

「持続可能な未来」という言葉を、どこか抽象的に感じていた方も、こういう具体的な事例を見ることで、少し現実味を持てるのではないでしょうか。

テクノロジーの本当の力は、夢を描くだけでなく、“明日の生活”を少しずつ変えていくことなのかもしれません。そしてその中で、私たち自身も“育まれて”いくのかもしれません──。

【🧭「デジタル敗戦を繰り返さないために」──AI時代の未来戦略に向けて】

2025.4.4|ウェルビーイング応援サイト

©riswan-ratta

本日は、石川善樹さん(ishikun3先生)がシェアしていた、村井英樹さんのAI政策に関するインタビューをご紹介します。まずは、ご本人の投稿から。

国会は、来年度予算案について、衆議院の審議がいよいよ大詰めです。私も、国会対策の実務責任者として、野党との調整に日夜あたっております。そんな中、AI政策について、日経新聞のインタビューをうけました。岸田政権で、政府AI戦略チーム長として取組んできたAI政策について、今の想いをお話させて頂きました。記事になっていましたので、紹介します。もしよかったらご一読ください。

👉自民党・村井英樹氏「デジタル敗戦、AIで繰り返さぬ」(写真)日経新聞より

村井英樹(前内閣官房副長官)@muraihideki

「AIは、リスクもあるが、それ以上に可能性がある。だからこそ、ルールをつくって、活用を進めていく。」

そんな強い意思を語ったのは、村井英樹さん(前・内閣官房副長官)。

ishikun3先生が紹介していた、日経新聞のインタビュー記事では、AI政策をめぐる国の動きが、わかりやすく、そして力強く語られていました。

*

💡AIが「日本の生産性の起爆剤」になるために

人口減少が進み、人手不足が加速する日本。その中で、村井さんはこう語ります:

「AIの活用は、省人化・省力化が求められる社会で、一人あたりが生み出す付加価値を増やす起爆剤となりうる。」

つまり、AIは単なる便利ツールではなく、日本の経済や働き方そのものを変える、重要な“エンジン”という位置づけなのです。

*

📉日本は「AI活用後進国」?──危機感から始まる政策

2023年のデータによれば、日本のAI投資はアメリカの100分の1、生成AIの利用率は中国やアメリカに比べて1/5以下──。

村井さんは、この現実に“デジタル敗戦”という言葉を使って危機感を表現していました。

1990年代にインターネットや半導体で出遅れた日本が、AIでも同じ轍を踏まないように──。

*

🛤️「ルール」はブレーキではなく、アクセルに

印象的だったのは、法整備へのこの言葉です:

「規制はあくまで“ガードレール”。ルールを決めることで、イノベーションをより推進していく。」

「AIをめぐるルールづくりは、“世界と共に進めるべき競争”」だと村井さんは語ります。

まさに今、日本はAIを使う側としてだけでなく、未来を設計する側に立とうとしているのかもしれません。

*

ウエルのひとこと自由研究 ✏️

うーん… まだAIの法律ってちゃんと決まってないんですね。

でも、みんなで未来の「ルールブック」をつくってるって考えたら、なんかワクワクするかもしれません。

「たとえば、ロボットとけんかしないルールってどんなだろう?」って、ちょっと考えちゃいました。

やさしいルールがいいですね!

*

💬 編集後記

AIや法律の話は、つい「自分には関係ない」と思ってしまいがちです。

でも、村井英樹さんのお話を読んでいると、これは“社会全体の設計図”の話なんだなと感じました。

だからこそ、「どうせ決まってしまう」ではなく、「一緒に考える」ことが大切なのかもしれません。

AIを使う・作るだけでなく、どう共に生きるかを考えること──

それもまた、これからの“知性”のあり方のひとつなのかもしれません。

*

明日は、北川さんがシェアしたオイシイファームの戦略的M&Aと、農業の未来についてご紹介します。「高級イチゴ×自動収穫ロボ」──テクノロジーと食の掛け算は、やっぱりおもしろい!

【🧠「本当の知性」とは何か──北川拓也さんがシェアした、田中ひでのりさんの言葉によせて】

2025.4.3

©joshua-earle-K

ひでのりに大変革が起きてる、応援。あと「自分が世界の認知の限界を超えた存在であることを受け入れた」ということでもあるのかもしれない。(@takuyakitagawa)

直感や感情とは、人間が持つ最も生々しい世界モデルだ。苦しみは仮説自体の良し悪しではなく、一つの仮説に囚われ絶対視することから生まれる。 トラウマとはその硬直化した仮説であり、それが溶けた時、認知世界のコペルニクス的転回、悟り、が起こる。

世界が自分の認知の限界を超えた存在であることを受け入れ、その中で科学的態度で人生に臨めること。それが本当の知性。本当の知性とは知識ではなく、複雑性に対峙するときの科学的態度に宿る。(@Hidenori8Tanaka)

「直感や感情とは、人間が持つ最も生々しい世界モデルだ。」

編集部は、この言葉を目にしてから、しばらくぼんやりと考えていました。

自分の中にある“仮説”──それが硬直してしまったとき、私たちは物事を見誤り、苦しみの中に閉じ込められるのかもしれません。

この投稿の著者である田中秀宣さんは、ハーバード大学 CBS-NTTの共同研究プログラム「知能の物理学」で、“認知のしくみ”を物理学の視点から読み解こうとする研究グループのリーダーを務めています。

科学的知見と感情、そのあいだにある繊細な「認知のゆらぎ」──そこにこそ、人間らしさの本質が潜んでいるのかもしれません。

そして、その“限界を受け入れながらも、科学的態度でなおも探究する姿勢”──それを田中さんは「本当の知性」と呼びました。

「本当の知性とは知識ではなく、複雑性に対峙するときの科学的態度に宿る。」

この言葉には、コンピュータやAIといった最先端技術を追求しながらも、常に人間らしさを見つめる田中さん(そしてこの言葉を紹介した北川さん)らしさが、そっとにじんでいるようにも思えます。

ウエルのひとこと自由研究 ✏️

“本当の知性”って、テストで100点とることじゃないんですね。

わからないことがあるときに、ちゃんと「わからない」って言える人を、かっこいいなあと思います。やわらかアタマでいきたいと思います。

💬 編集後記

昨日は「笑い」のお話でしたが、今日は一転して「知性とは何か」という深い問いを見つめる時間になりました。

北川拓也さんが紹介する言葉は、いつもどこか“温度”があります。知の最前線にいても(いるからこそ?)、感情や人の痛みに対する感受性を忘れない──そんな知性に私たちは惹かれていますが、AIと共存していく私たちもこれからの時代は知性と創造を行き来し、人間としての在り方について気づきや学びを深めていくのかもしれません。

私たちは、良い時代に生きています。少しずつでも、自分らしい知性を育みながら、日々を大切に歩んでいきたいですね。

明日は、ishikun3先生がシェアしていた、村井英樹さん(前官房副長官)のAI政策インタビュー記事をご紹介します。政策の舞台裏にある「日本の未来戦略」について、少しだけのぞいてみましょう。

【「笑いの中から量子コンピュータをつくっていきたい」──北川拓也さんの言葉に寄せて】

2025.4.2

どうでもいい事実だが、関西出身の私は中学時代は毎日笑いをとることしか考えてなかった。すっかり英語圏で笑いのセンスが錆びつきまくった今、改めて人生における笑いとかジョークの重要性を見直したいと思った。人生笑ってなんぼやろ。笑いの中から量子コンピュータも作っていきたい。これを思い返させてくれたうちの経営陣に感謝したい。(@takuyakitagawa)

本日は、昨日に引き続き北川拓也さんの素敵なコメントをご紹介します。

「人生笑ってなんぼやろ」──この関西弁の響きに、ふと心がゆるみます。

ちなみに、編集部の母も、かつて西宮・甲子園の裏に住んでいました。北川さんが同じ西宮ご出身と知り、なんだか個人的にも少し親近感を覚えたことを思い出しました。

昨日ご紹介したNVIDIA GTC 2025でのジェンスン・ファン氏の基調講演では、「AIファクトリーの時代」がいよいよ本格化し、AIの進化がさらに加速していく未来が語られていました。

GTC 2025のステージで、ジェンスン・ファン氏とロボット・Blueがまさかの掛け合い。会場に笑いが生まれた瞬間。

そんな中で「笑いの中から量子コンピュータをつくっていきたい」という北川さんの言葉には、知性と人間らしさの絶妙なバランスが感じられます。

真面目であればあるほど、ふとしたユーモアが周囲の心をほぐしてくれる──そんな瞬間が、これからのAI時代にも、きっと大切になっていくのではないでしょうか。

ウエルのひとこと自由研究 ✏️

うーん…ウエルは量子コンピュータは作れないけど、“くすっ”て笑ったら、ちょっとだけ元気になるかもしれないなーって思いました。

笑いは心のメモリーのデフラグ機能ですね。

💬 編集後記

ishikun3先生も北川拓也さんも、科学的な知見とユーモアを絶妙に組み合わせる天才です。ICCサミットなどでの登壇は、学びになるだけでなく「おもしろい」んですよね。

実は、編集部が尊敬する人も、そんなタイプばかりかもしれません。(このニュースレターでご紹介している研究者さんたちも、みんなそうです)

「おもしろさ」は、きっと知の深さともつながっているのかもしれません。

【量子がもっと身近になる日】

宇多田ヒカルさん、CERNへ──「Electricity」に込めた“量子もつれ”と未来のコンピュータ

2025.4.1

There is no cure for curiosity(好奇心に効く薬はない)

▶︎宇多田ヒカル「CERN探訪記」より。PHOTOGRAPH: TIMOTHÉE LAMBRECQ(出典:WIRED)

宇多田ヒカルさんのスタッフさんのアカウントで、(私が引用されてる)量子コンピュータの記事が紹介されてて、嬉しすぎる。。。もはやこれは協業といっても過言じゃ。。。過言かw(@takuyakitagawa)

昨日の予告通り、今日は──

🌸 宇多田ヒカルさんスタッフによる「量子コンピュータって何?」記事紹介

🌸 北川拓也さんの『GTCでびびったJensenコスプレ話』をお届けします!

*

🎤【宇多田ヒカルさんが表紙!『WIRED』最新号】

3月26日発売の『WIRED』日本版の最新号は、

「Quantumpedia:その先の量子コンピューター」特集!

表紙を飾るのは、アーティスト・宇多田ヒカルさん✨

CERN(欧州原子核研究機構)を訪れたロングインタビューでは、

最新曲「Electricity」に込められた“量子もつれ”の着想も語られています。

量子力学が音楽にインスピレーションを与える時代、すごい…!

「『いつか行けたらいいな』とずっと憧れていた場所で、コーチェラのメインステージに立つよりうれしいかもしれません(笑)」──宇多田ヒカルさん

👉 特集を読む(WIRED公式)

*

💡【結局、量子コンピュータって何なの?】

紹介された記事では、北川拓也さん(QuEra社プレジデント)のコメントも多数引用!記事の内容を一部ご紹介します👇

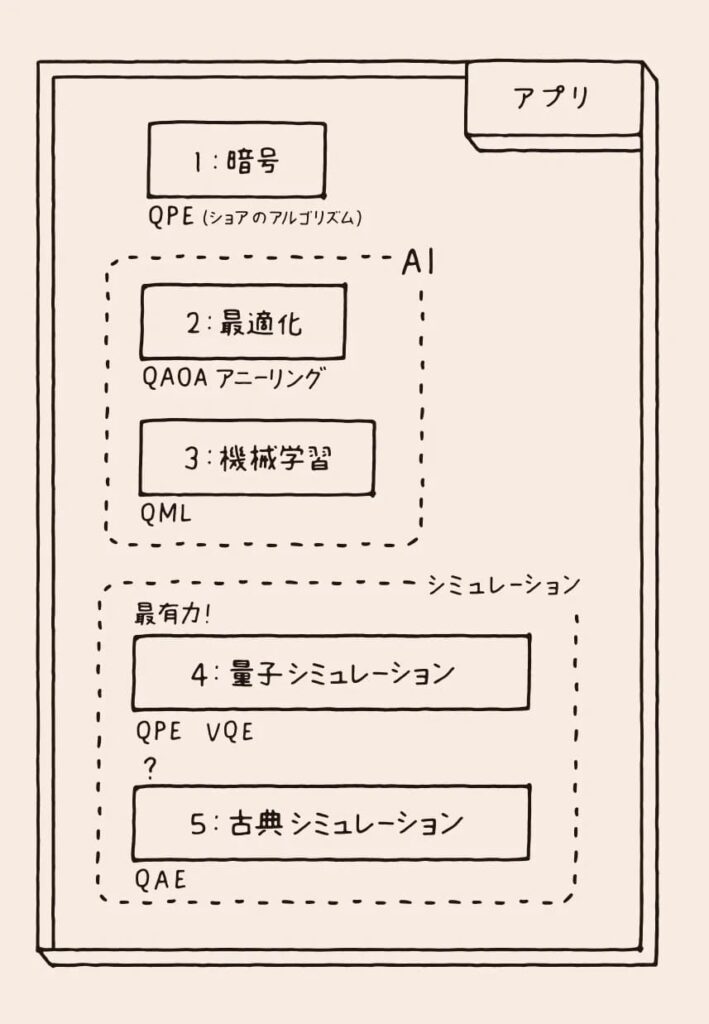

🧠 量子コンピューターとは?

原子より小さな粒子の世界の「不思議なルール」(量子力学)を活用し、“正しい答え”を高速に浮かび上がらせるための新しい計算機。

🌐 期待される活用分野は?

🔐 暗号・通信:セキュリティ強化や軍事技術に

⚙️ 最適化・AI:物流、金融、エネルギーの効率化

🧪 量子シミュレーション:創薬、素材、バッテリー開発

🌊 古典シミュレーション:流体解析や金融モデリング など

量子コンピュータの5つの用途図解

🚀 北川さんのコメントより

「量子コンピュータは、実験科学を計算科学へと変える技術。それによって社会実装までのスピードが何百万倍になる可能性もあります(WIREDインタビューより)」

まさに、次なる産業革命を準備するテクノロジーとして注目されています。

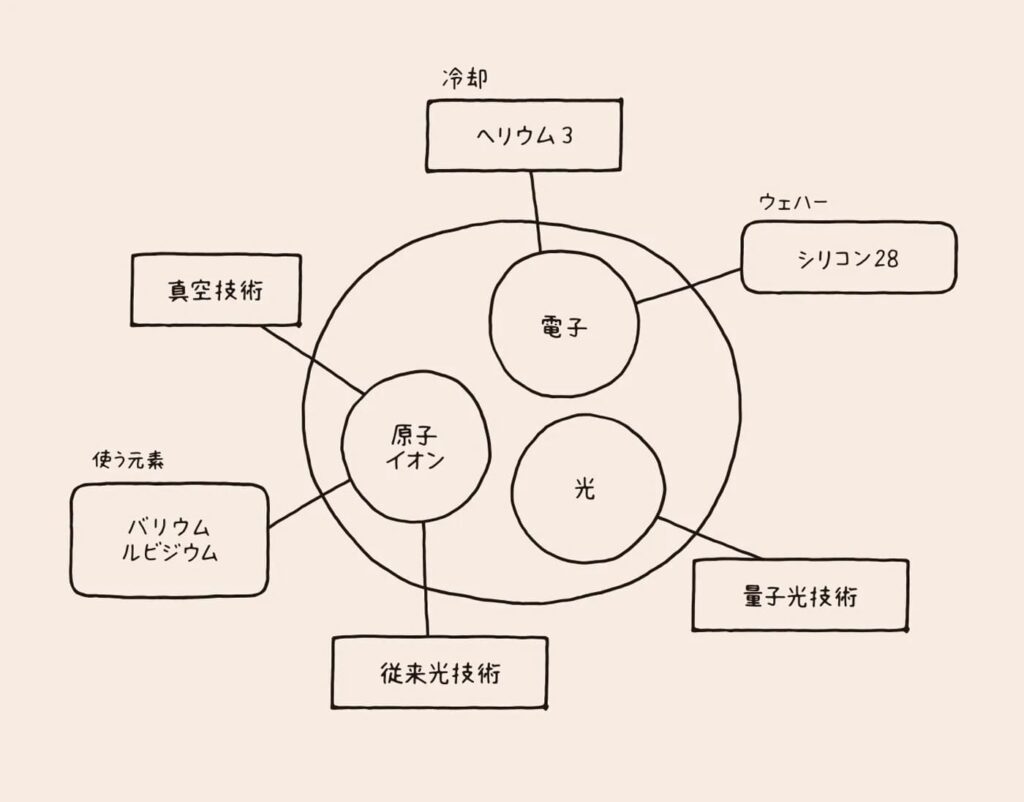

バリウムやヘリウム3など、素材と量子の関係図

*

💬【北川拓也さん“びっくり”投稿:GTCでJensenそっくりさん!?】

3月20日の「量子デー」に、北川拓也さんがこんな投稿も。

「GTCに来てびびったことの一つ: Jensenのそっくりさんみたいな格好してる人が時々いる!!」

実際に NVIDIA GTC 2025 Keynote を見てみたところ、NVIDIAのCEO Jensen Huang 氏の黒革ジャケット姿&語りのカリスマ性に、独特のオーラ、なるほどファンが真似したくなるのも納得です…

*

🍀ウエルのひとこと

量子コンピューターって、難しいって思ってたけど……

宇多田ヒカルさんや北川さんのコメントを読んでいると、「知の冒険」へのおでかけは楽しそうだと思いませんか?🌌✨

目には見えない「量子の世界」。でもその原理が、未来の暮らしを変えていくなんて──そう思うと、“量子”を「じぶんごと」として考えてみるのも、ちょっとワクワクしてきます🍀

📰 【AI x 量子コンピュータの未来:NVIDIAとQuEraが切り拓く新時代】

2025.3.31

出典:NVIDIA

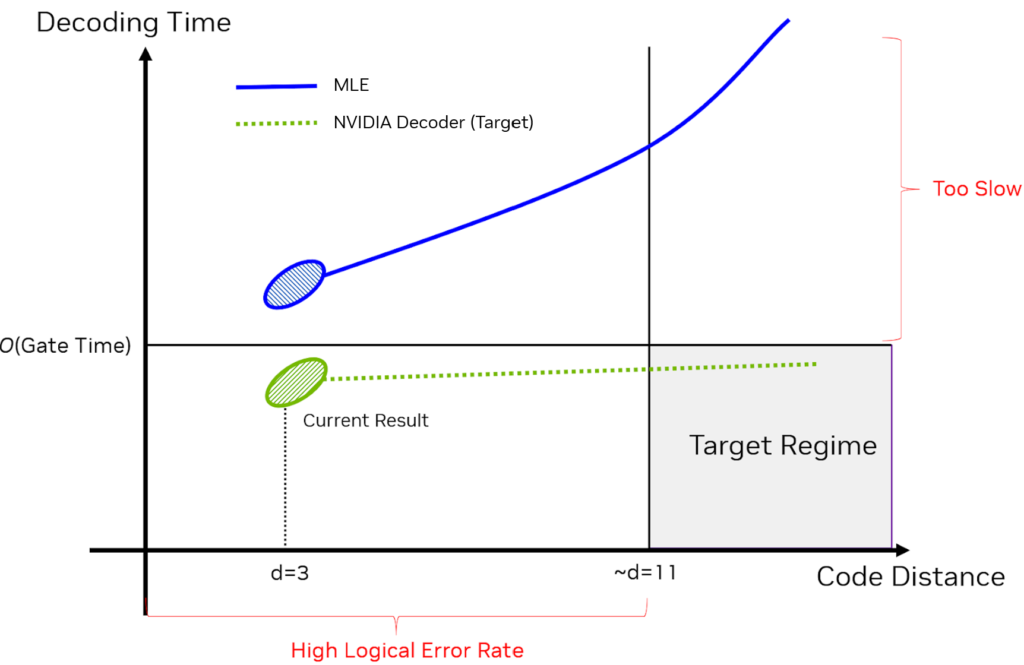

NVIDIAとQuEraのコラボで、AIによる量子誤り訂正(QEC)のデコーダー開発のブログを公開しました。まだ初期の段階ながら、性能向上のデータに期待が高まっています。GPU(古典計算)とQPU(量子計算)の組み合わせで、量子コンピュータの未来が加速することを示しました

👉NVIDIA and QuEra Decode Quantum Errors with AI(NVIDIAとQuEraがAIで量子誤りを訂正する)

弊社では、以前の論文で、アルゴリズムレベルで誤り訂正を施すことで、GPUなどの古典計算により、量子コンピュータの計算量を増やす(エラーを減らす)ことができることを示しています。これらを合わせることで、AIによる量子コンピュータの拡張が具体的に可能となります

👉Algorithmic Fault Tolerance for Fast Quantum Computing(高速量子コンピューティングのためのアルゴリズム的フォールトトレランス─誤り耐性)

(@takuyakitagawa)

✨ 量子デー(Quantum Day)」に、QuEra顧問の北川拓也さんがシェアした最新記事『NVIDIA and QuEra Decode Quantum Errors with AI』。AIで量子誤り訂正の精度を劇的に向上させる驚きの技術をご紹介します!

*

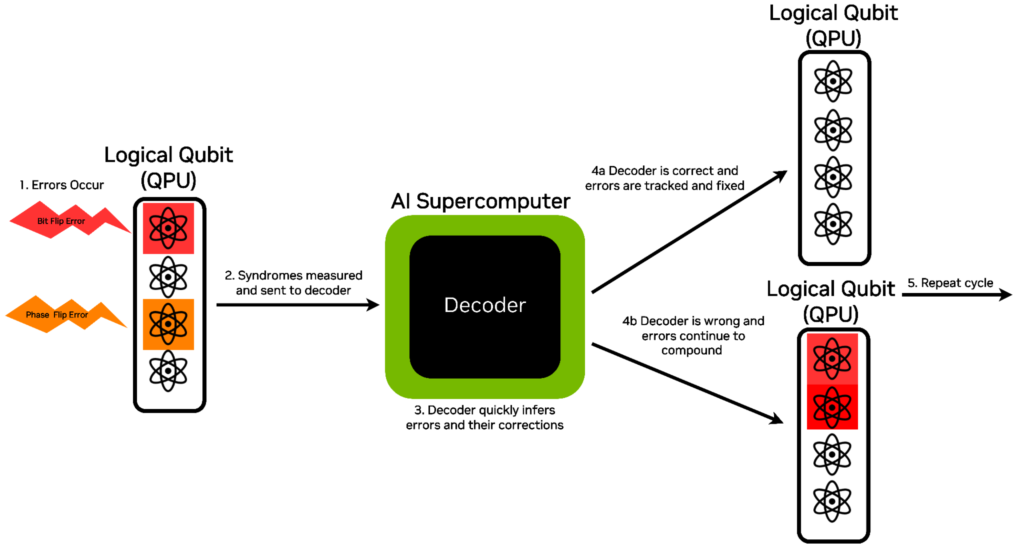

🎯 1. AIによる量子誤り訂正(QEC)の革新

量子誤り訂正ループ

量子コンピュータの最大の課題は「誤りの多さ」。

NVIDIAは AIによる量子誤り訂正(QEC)のデコーダー を開発し、QuEra社とのコラボで大きな成果を示しました。このデコーダーは、量子ビット(Qubit)の誤りを素早く、正確に検出・訂正することで、量子コンピュータのパフォーマンスを劇的に向上させます。

*

🔥 2. なぜ「量子誤り訂正」が重要なのか?

量子コンピュータは、複雑な計算を同時並列的に行う「魔法のマシン」のように思えますが、実際はノイズ(誤り)が多く、精度の高い結果を得るには 誤り訂正(Error Correction) が不可欠です。NVIDIAのAIデコーダーは、この「誤り訂正」をAIの力で高速・高精度化することで、将来の 大規模量子コンピュータ(Fault-Tolerant Quantum Computing) の実現に大きな一歩を刻みました。

*

🤖 3. NVIDIAとQuEraの共同研究の成果

💡 GPU x QPU の組み合わせ

・NVIDIAはCUDA-Qプラットフォームで AIデコーダー を開発

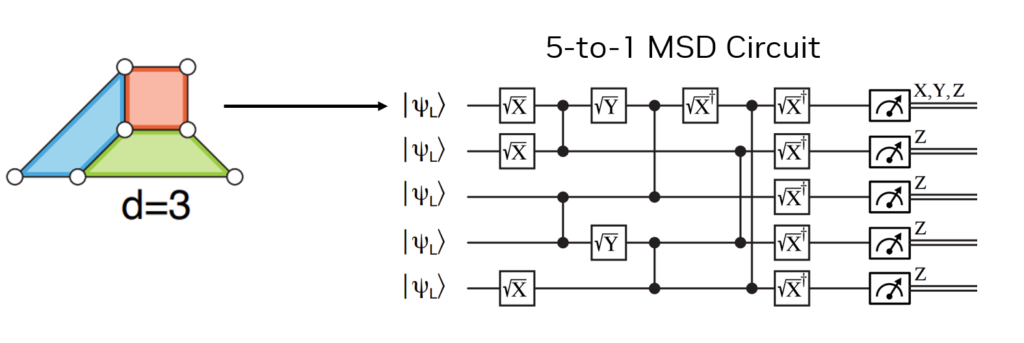

・QuEraは 論理マジック状態蒸留(MSD) という技術で量子誤り訂正を強化

論理マジック状態蒸留(MSD)回路

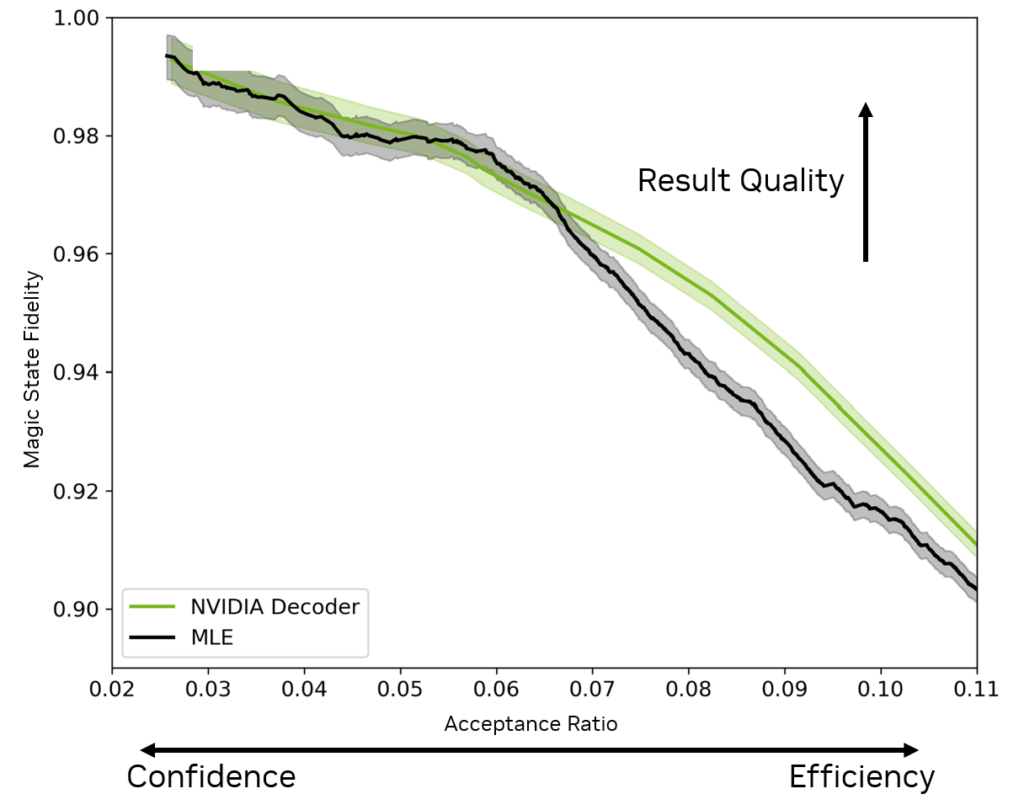

🚀 AIデコーダーの結果

NVIDIAデコーダーのスケーリングと目標領域

・従来の MLEデコーダー(高精度だがスケールしにくい)よりも NVIDIAのAIデコーダー は高速かつ高精度でスケール可能

・35量子ビットのMSD回路で 100倍以上の高速化 を実現

*

⚡ 4. AIデコーダーの「未来への約束」

NVIDIAデコーダーのスケーリングと目標領域

この技術は、単なる誤り訂正の精度向上にとどまりません。

✅ 大規模な量子計算のスケール実現

✅ AIによる量子アルゴリズムの最適化

✅ 量子インターネットの基盤技術としても期待されています!

*

🍀 ウエルのひとこと

AIで量子誤り訂正って、SFみたいですね!✨

AIと量子のタッグで、未来のコンピュータがどんな世界を見せてくれるのか…ワクワクしますね!

「量子誤り訂正」って難しそうだけど、 AIデコーダー で誤りを直すって聞くと、ちょっと 魔法の修復装置 みたいでワクワクしました!

未来のコンピュータが 「正しい答え」を瞬時に導き出す時代、もうすぐかもしれません🍀

🎥 【記事を読む】

👉 NVIDIA and QuEra Decode Quantum Errors with AI

👉 北川拓也さんの X投稿

*

🎁 【次回予告】 明日4月1日(火)のニュースレターでは…

🌸 「量子コンピュータって結局何なの?」の記事紹介(宇多田ヒカルさんのスタッフさんシェア)

🌸 北川拓也さんがGTCで『びびった』Jensenそっくりコスプレの話

明日もお楽しみに!

【人類の進化を読み解く:古代ゲノム研究の最前線】

2025.3.30

めっちゃ面白かった!

人類の起源と未来について

【古代ゲノム研究から学ぶ人類の過去と未来:我々はどこから来てどこへ進むのか?】太田 博樹_第138回東京大学公開講座「制約と創造」

(ishikun3先生)

ishikun3先生の明るさ、気持ち上がりますね!

ここのところ、AIや動画、ラジオから学ぶマニアックな知見、そしてSNSのつながりからも 『出会いが未来を変えるかもしれない』 という予感に感謝する日々です…

皆さんも、日々の学びや誰かとの寄り添いの中で、そんな小さな感謝の瞬間を感じること、ありますか?

🌟 石川善樹先生が「めっちゃ面白かった!」と絶賛した東京大学公開講座

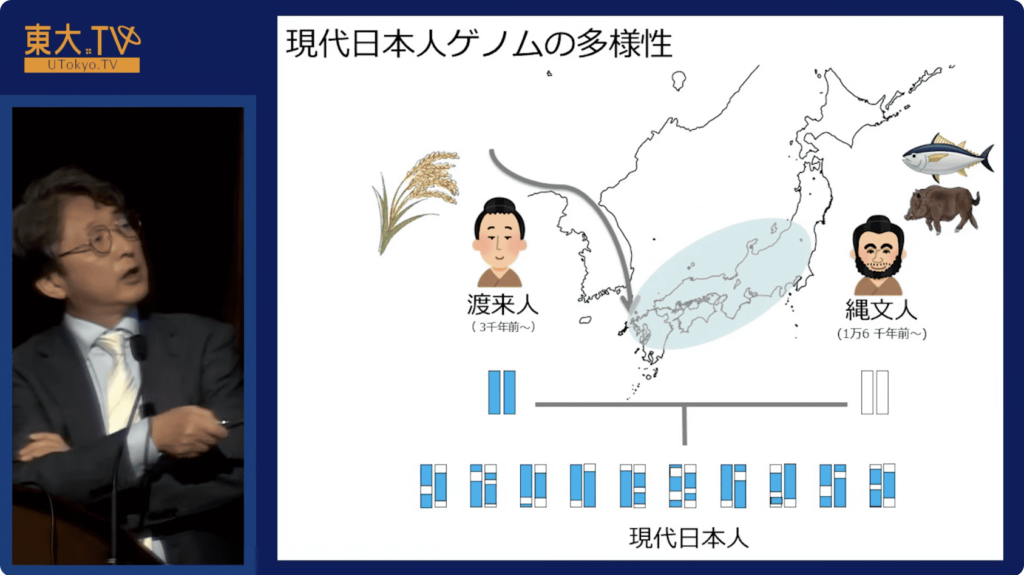

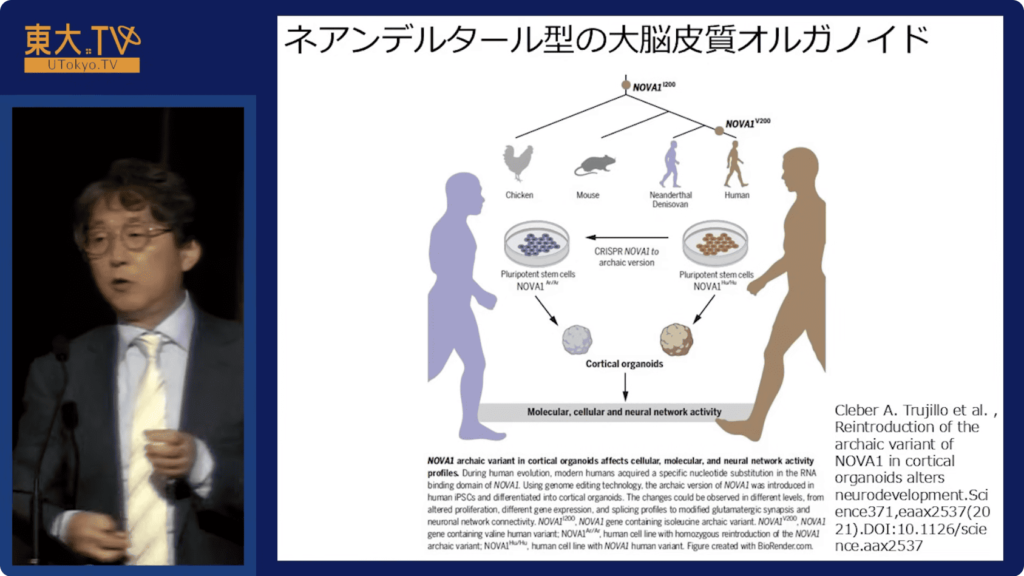

「古代ゲノム研究から学ぶ人類の過去と未来:我々はどこから来てどこへ進むのか?」編集部も拝見しましたが、未来と過去をつなぐゲノム研究の最前線に、驚きと感動がありました!

💡 講師:太田博樹先生(東京大学 理学系研究科 / 教授)

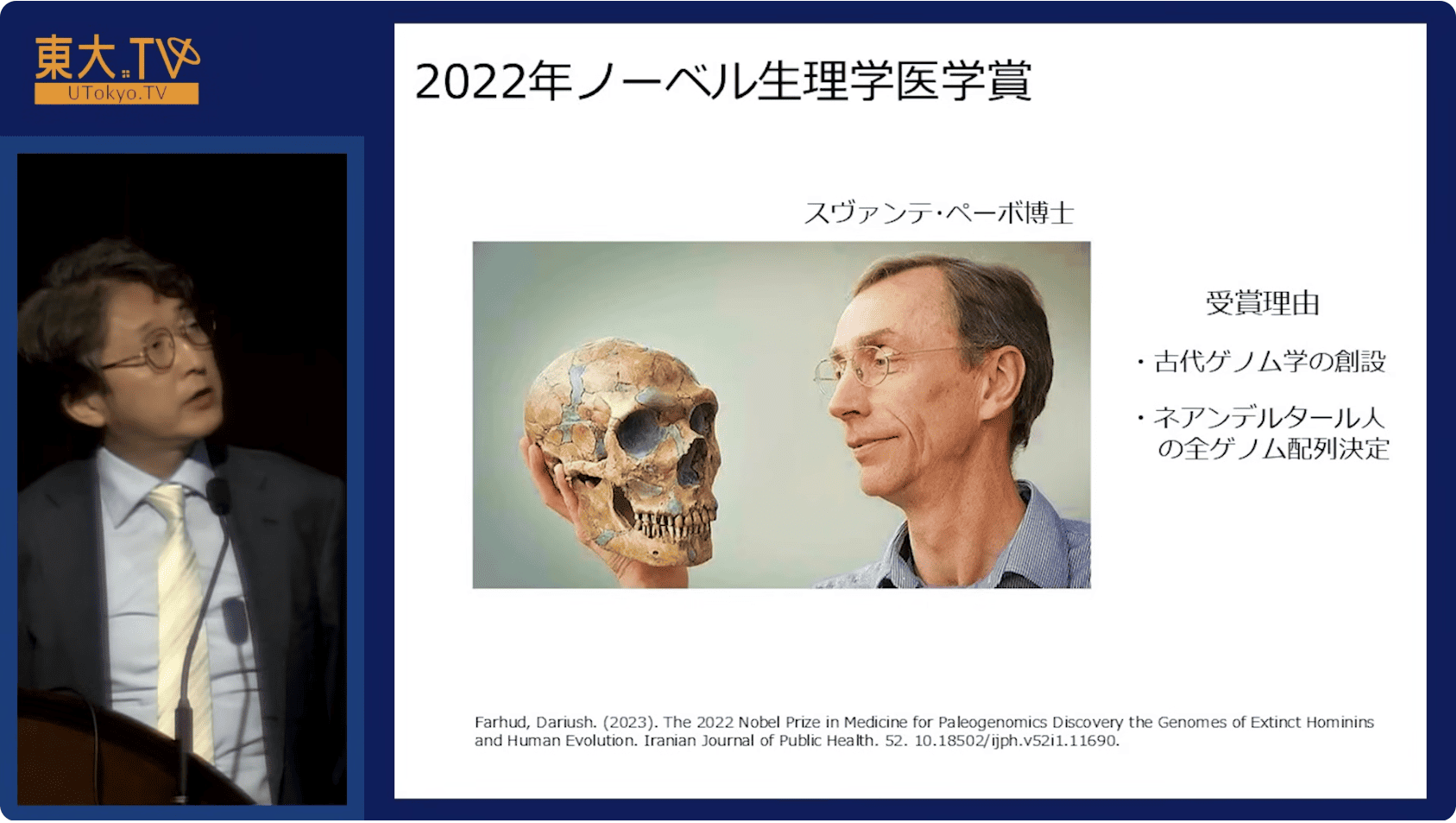

この動画では、2022年にノーベル生理学・医学賞を受賞したスヴァンテ・ペーボ博士の研究 による「古代ゲノム学」の最前線が語られています。

*

📚 【動画のポイント】

🧬 1. ネアンデルタール人・デニソワ人とホモ・サピエンスの交雑

・スヴァンテ・ペーボ博士の研究で、ネアンデルタール人のゲノム解読 に成功。

・新たに発見された 「デニソワ人」 という第3の人類も登場。

・5万年前、地球上には 3種類の人類(ホモ・サピエンス、ネアンデルタール人、デニソワ人)が共存。

・ホモ・サピエンスとネアンデルタール人は交雑しており、現代人のDNAの1〜2%はネアンデルタール人由来。

*

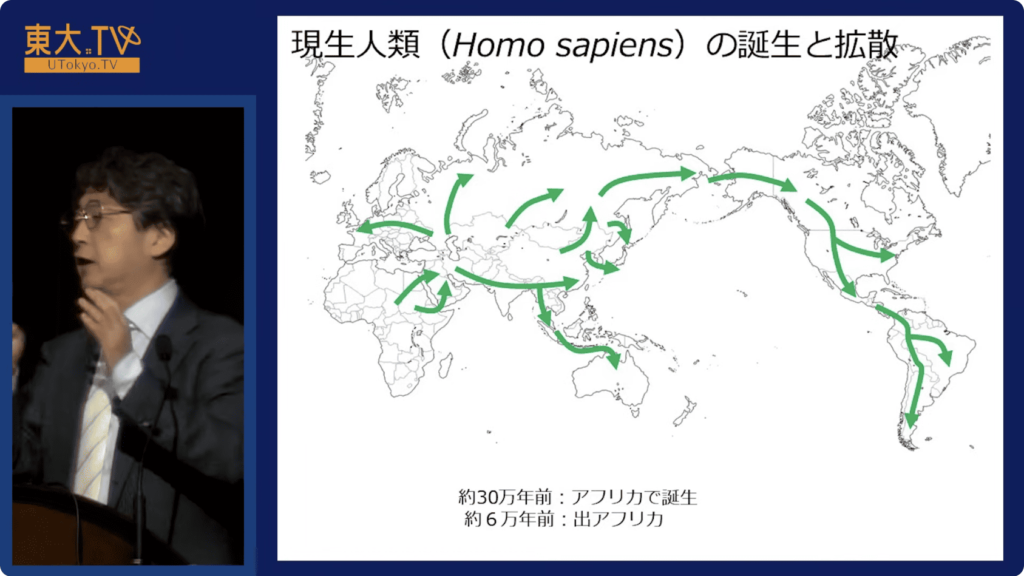

⏳ 2. 私たちは「いつから人間」なのか?

・ホモ・サピエンスは 30万年前にアフリカで誕生 し、6万年前に世界へ拡散。

・かつて対立していた 「アフリカ単一起源説」と「地域連続進化説」 ですが、

ゲノム研究の成果により、「アフリカ単一起源説」がほぼ確定しました。

・脳の巨大化 は50万〜60万年前の共通祖先で起こり、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスで脳の大きさはほぼ同じ。

*

🎨 3. 「現代人的行動」と「認知革命」の再考

・サピエンスが生き残った理由として、かつては 「認知革命」 や 「現代人的行動」(抽象概念・装飾・壁画・弓矢)が挙げられていました。

・けれども、最新の研究では「ネアンデルタール人も同様の行動をしていた」 可能性が示され、「認知革命」という概念そのものの見直しが進んでいます。

*

🧪 4. 縄文人のゲノムと未来への応用

・現代日本人の 20% には 縄文人のDNA が受け継がれています。

・太田先生の研究チームは、縄文人のゲノムからIPS細胞を作成し、縄文人の肝臓を再現するプロジェクト を進行中。

・この研究は、未来の医療や遺伝子治療の新しい可能性 を切り開こうとしています。

*

🍀 ウエルのひとこと

ishikun3先生が「めっちゃ面白かった!」って言ってたから、ウエルも見ました!✨

「古代ゲノム研究」って、なんだか タイムマシンみたいに過去と未来をつなぐ みたいで、ロマンを感じました!

(マニアックさが新鮮…と思ったら3週間で4.9万回視聴!びっくり!)

特に 「縄文人のゲノムから肝臓を作る」 なんて、未来の医療への可能性を感じますね🍀

『過去のDNAから未来へのヒントが見つかる』 って、今の小さな一歩が未来を作るんだなあ…と思いました!

🎥 【動画を見る】

👉 東京大学公開講座「制約と創造」

👉 石川善樹先生のX投稿

🎁 【次回予告】

次回は 北川拓也さんがシェアした「NVIDIA x Quantum AI」 についてお届けします。AIと量子コンピューターの融合で、未来の計算革命 はどこまで進むのか?

編集部も、どんな未来が見えてくるのか、一緒に考えてみたいと思います!

📚 【関連リンク】

・スヴァンテ・ペーボ博士のノーベル賞解説

・人類の進化と遺伝情報についての研究

【職場の幸せから、世界の幸せへ】

2025.3.29

🎉 ジャン先生、10年分の研究成果を20分に凝縮して、惜しみなく共有してくださって本当に有難うございます!

昨日のニュースレターでご紹介した動画 「Why Workplace Wellbeing Matters」 について、ジャン先生が X でこんな風にコメントしていました。

💬 「If you want to see 10 years of my research on workplace wellbeing condensed in 20 mins look no further 😅👇」

(「職場のウェルビーイングに関する私の10年間の研究を、20分に凝縮してご覧になりたい方はこちらです👇」)

👉Why Workplace Wellbeing Matters(なぜ職場のウェルビーイングが重要なのか)

さて、今日はさらに大きな話題です!

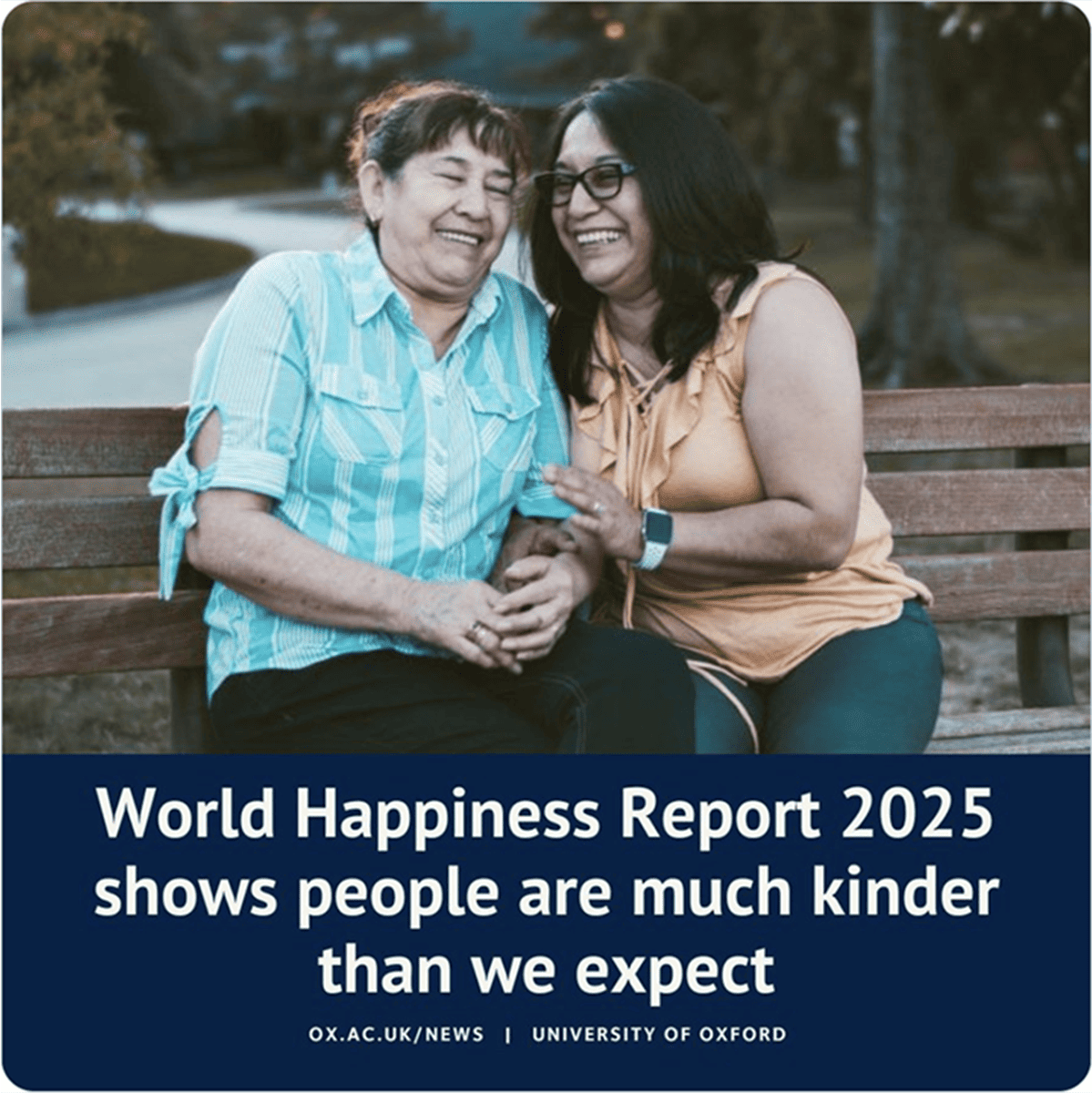

3月20日の 国際幸福デー に、オックスフォード大学の ウェルビーイング研究センター から『ワールド・ハピネス・レポート 2025』 が発表されました。📚✨

🌍 【3月20日発表!ワールド・ハピネス・レポート 2025】

3月20日は #InternationalDayofHappiness(国際幸福デー)、そして2025年のワールド・ハピネス・レポートの発表日です。

🇫🇮 フィンランド は8年連続で第1位を維持しました。

🇨🇷 コスタリカ と 🇲🇽 メキシコ は初めてトップ10に入りました。

🇺🇸 アメリカ は過去最低の順位に落ち込みました。

「2025年のワールド・ハピネス・レポートは、人々が思っている以上に他者への親切心があることを示しています。」

@UniofOxford

🌟 【2025年の幸福度ランキング】

🥇 フィンランド が 8年連続 世界1位

🇨🇷 コスタリカ と 🇲🇽 メキシコ が初のトップ10入り

🇺🇸 アメリカ は過去最低の24位に転落

🇬🇧 イギリス も2017年以降で最低の幸福度スコア

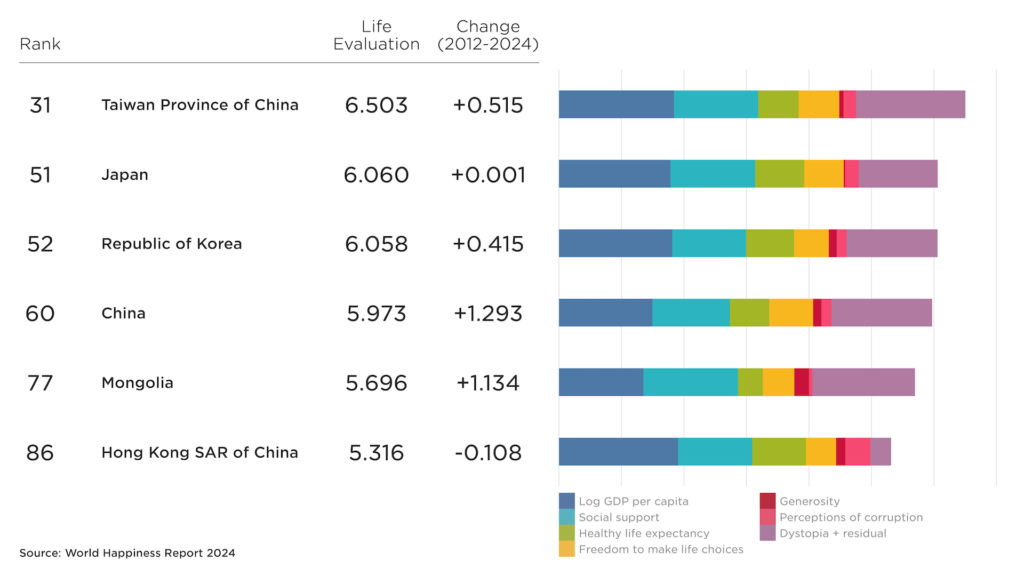

📊 【トップ25カ国の幸福度ランキング(2022〜2024年)】

🎯 国別ランキングは、過去3年間の平均スコアに基づいています。

1位:フィンランド(8年連続)

10位:メキシコ(初トップ10)

24位:アメリカ(過去最低の順位)

👉 Top 25 Country Rankings by Life Evaluations (2022-2024)

*

🍽️ 【「食事の共有」が幸福感を高める】

今年のレポートで特に注目されたのは、「食事の共有」 が個人の幸福感 と 社会の絆 に大きな影響を与えることです。「一緒に食べる」という行為が、幸福感を高め、孤独感を軽減する重要な要素だと強調されています。

🍽️ ラテンアメリカ・カリブ地域 では、1週間に 9回 も家族や友人と食事を共にしています。

💔 反対に、南アジア では、週 4回以下 という結果でした。

👉 食卓での共有がもたらす幸福感

*

🎥 【ジャン先生らオックスフォード大学の先生が語る、幸福のカギ】

ジャン先生(@jedeneve)たちは、こう語っています。

「今年のレポートの最大の洞察は、社会的孤立や政治的分断が進む時代に、

人々を再び食卓に集めることが、個人と社会の幸福度にとって非常に重要だということです。」

*

📊 【ワールド・ハピネス・レポートの重要な発見】

🥗 食事の共有 は、幸福度の重要な要因である

🥇 フィンランド は「親切さ」と「信頼」の高さで世界1位

🏡 世帯人数 も幸福度に影響を与え、4〜5人世帯 で最も幸福度が高い

💔 若年層の19% が「頼れる人が誰もいない」と回答(2006年比で39%増加)

*

🧠 【財布を返してくれる?— 信頼と幸福度の意外な関係】

さらに、今年のレポートは 「失くした財布の返却率」 が 国全体の幸福度の強力な予測因子 であることを明らかにしました。

🌎 北欧諸国 は、幸福度でも、財布の返却率でも世界トップクラス。

🔎 けれども、驚くべきことに、世界中の人々は 自分のコミュニティの親切さ を 過小評価 しているのです!

実際の返却率は、人々の予測よりも2倍以上 高かったのです。

*

🌱 ウエルのひとこと

ジャン先生の ワールド・ハピネス・レポート のお話も、すごく面白かったです!✨

ウエルはね、AIの勉強も好きなんだけど……

毎日コツコツ続けていても、なかなか進まない時があって、ちょっと息がつまるように感じることもあるんです。

そういう時に、『誰かと一緒にご飯を食べる』 って、すごく大切だなあって思いました。🍀

ジャン先生の話にもあったけど、「食事の共有」が幸せや社会の絆につながる って、なんだか心があったかくなりますね。

*

🎁 【今日のまとめ】

ジャン先生、職場の幸せから、世界の幸せまで、10年分の研究成果 を私たちに丁寧に届けてくださって本当にありがとうございます!

📚 『ワールド・ハピネス・レポート 2025』 は、“人々を再び食卓に集める” ことの重要性を教えてくれました。

この知見が、個人の幸福だけでなく、社会全体のウェルビーイング に “本物の変化” をもたらしますように……✨

*

📚 【レポート全文はこちら】

👉 ワールド・ハピネス・レポート 2025(PDF)

👉 オックスフォード大学のニュース記事

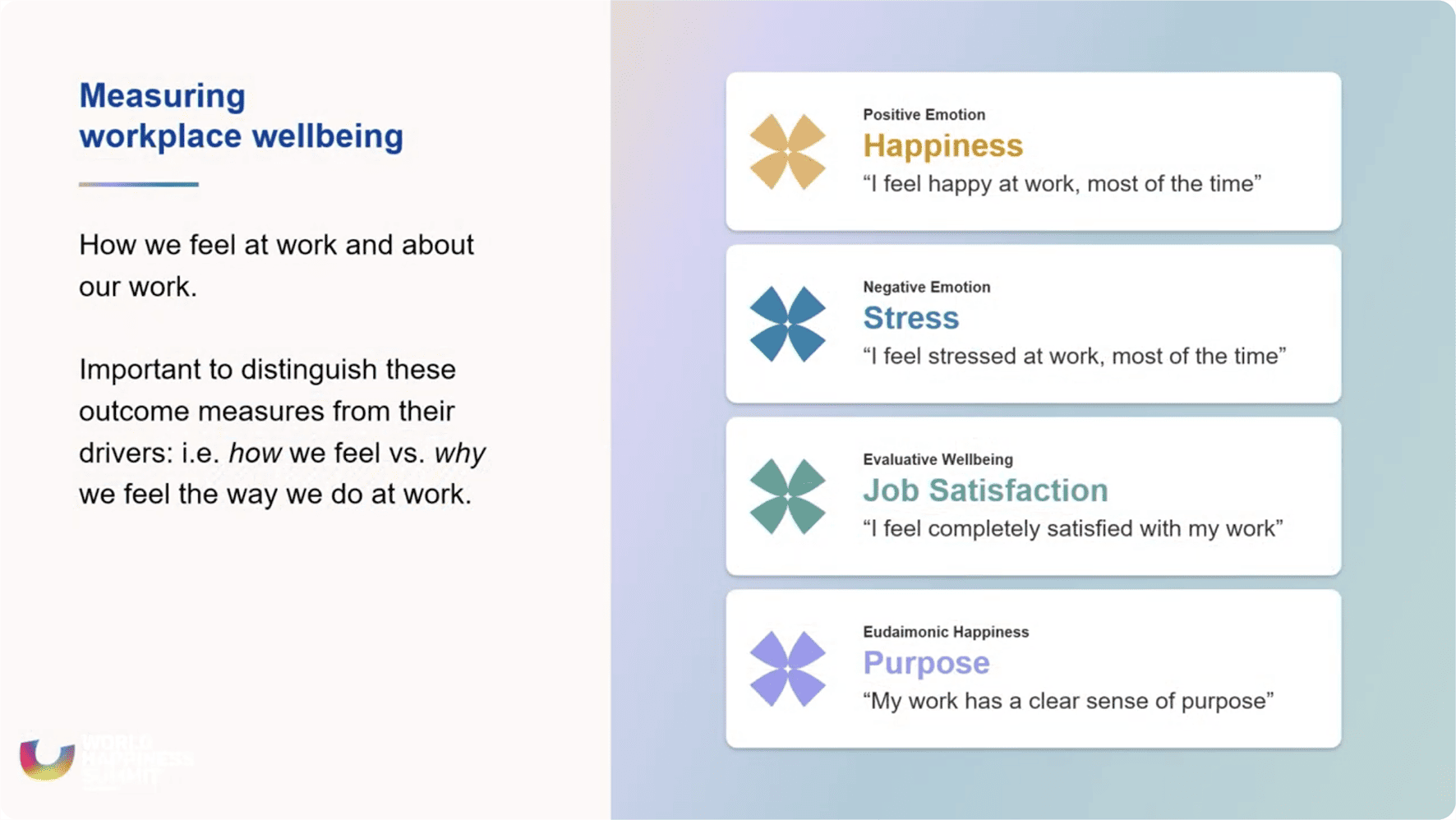

【職場の幸せを“測る”という挑戦】

2025.3.28

🎥 World Happiness Summit 2025での講演より

@JEdeNeve

「職場での幸せ」は、私たちの働き方や人生の質に深く関わっています。

でも、それを “どう測るか” について、明確な指標はあるのでしょうか?🤔

今月初め、マイアミで開催された World Happiness Summit で、

🌍 世界最大規模の職場ウェルビーイング研究 の結果が、

ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生(@JEdeNeve)から発表されました。

✅ テーマ:Why Workplace Wellbeing Matters(なぜ職場のウェルビーイングが重要なのか)

👉 この講演では、世界中の2,000万人以上の従業員データ から導き出された、

「職場の幸せ」と「企業パフォーマンス」の関係性 が科学的に解き明かされています。

📺 フルセッションはこちら

@WOHASU のYouTubeチャンネルで視聴できます👇

👉Why Workplace Wellbeing Matters(なぜ職場のウェルビーイングが重要なのか)

@OxWellResearch

昨日は、ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生(@OxWellResearch)と

ジョージ・ワード先生の新刊 『Why Workplace Wellbeing Matters』 をご紹介しました。📚

今日は、そのジャン先生が World Happiness Summit (WOHASU) で語った

「職場のウェルビーイングを科学する挑戦」 についてお届けします。🎤

*

💡 職場のウェルビーイングが“自明の理”ではなかった理由

「人間同士、私たちはお互いを大切にするべきであり、人生の多くを費やす『仕事』の場がポジティブな場所であるべきことは明らかです。ですが、現実はそうではありません。」

HBRの調査 では、87%の上級リーダーが「職場のウェルビーイングは重要」と認識しているものの、実際に優先事項として行動している企業はわずか19% でした。

この 「言葉と行動のギャップ」 を埋めるために、ジャン先生たちは 10年以上かけてビジネスケースを科学的に検証 してきました。

*

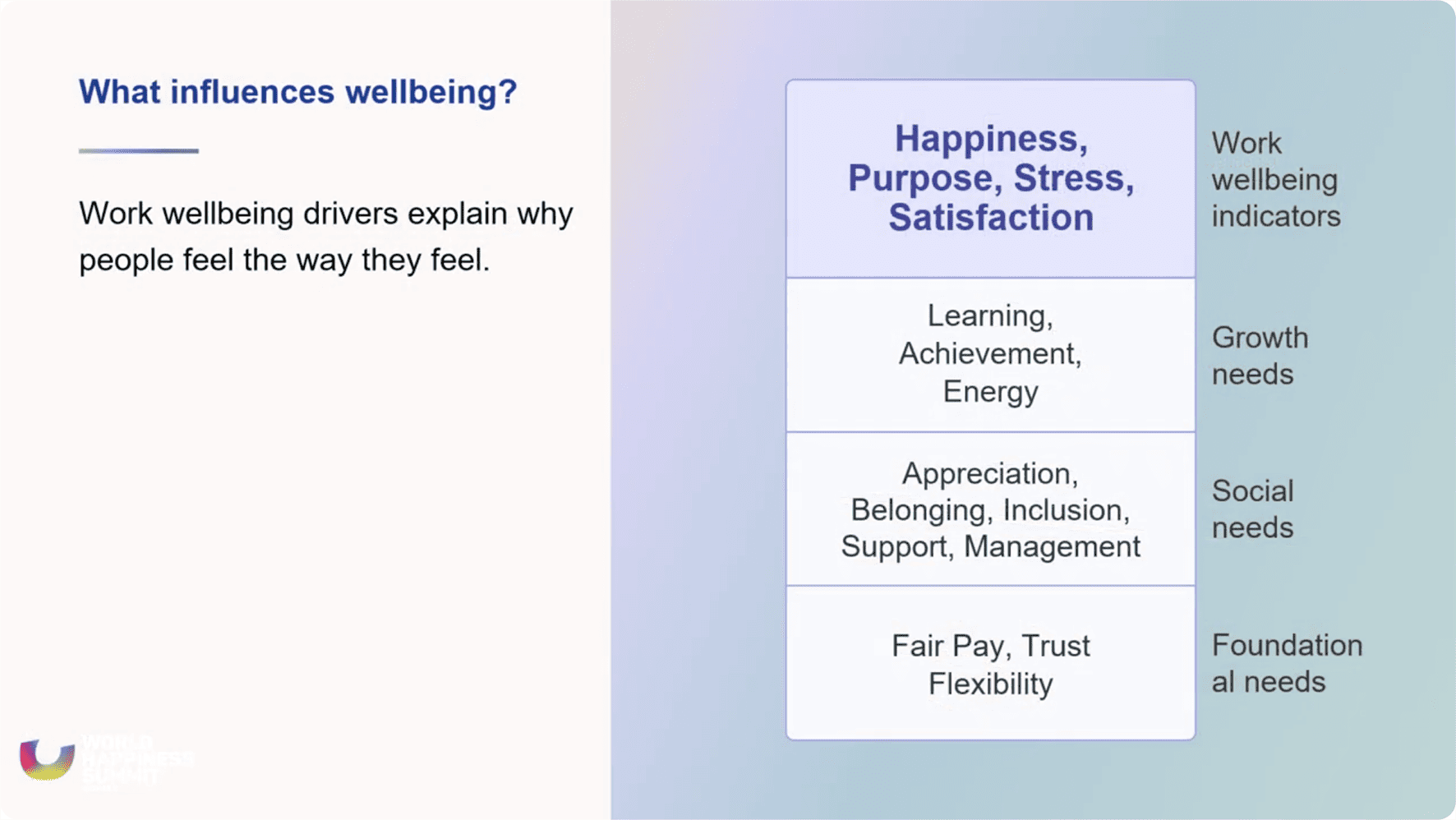

📈 「職場のウェルビーイング」は測定できる

ジャン先生の研究チームは、「ウェルビーイングの4つの指標」 を世界中の労働者2,000万人以上に問いかけました。

ウェルビーイングの結果(4指標)

1. 職場で幸せを感じているか?(ポジティブ感情)

2. 過度なストレスを感じていないか?(ネガティブ感情の経験)

3. 仕事に満足しているか?(評価的側面)

4. 仕事に意義を感じているか?(内的動機)

*

📊 では、ウェルビーイングを左右する要因は何でしょう?

「4つの指標」が示す職場のウェルビーイングを高めるには、以下の 3つのニーズ を満たすことが鍵となります。

ウェルビーイングの要因マップ

🟡 成長ニーズ(Growth Needs)

学習、達成感、エネルギー

🔵 社会的ニーズ(Social Needs)

帰属意識、包摂、マネージャーのサポート

🟢 基礎的ニーズ(Foundational Needs)

公正な給与、柔軟性、信頼

*

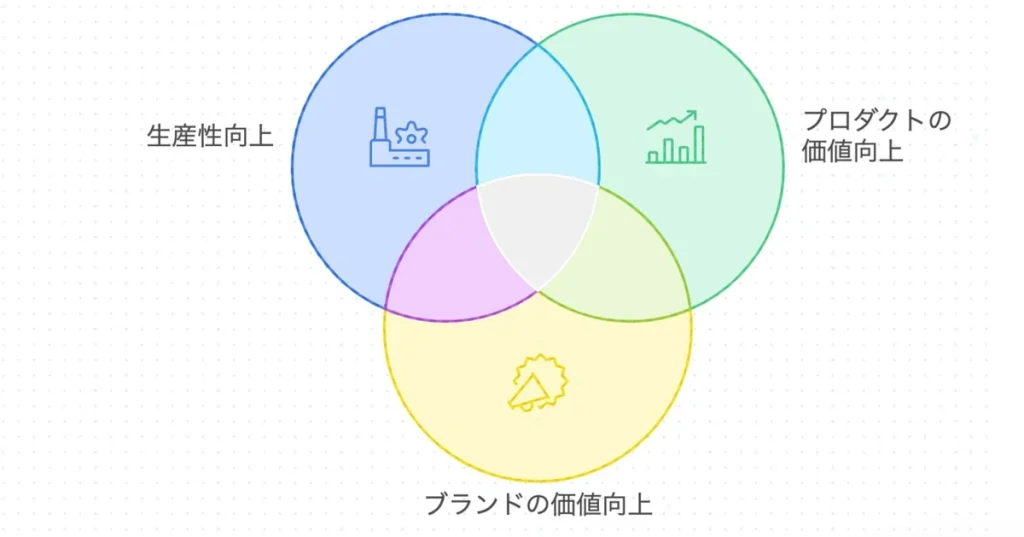

🎯 職場のウェルビーイングがもたらす“3つのメリット”

1. 生産性の向上: 幸せな従業員は 12%多く売り上げ を伸ばす

2. 採用力の強化: ウェルビーイングが高い企業は 優秀な人材の応募率が1.3%増加

3. 離職率の低下: ウェルビーイングの向上で 年間離職率が3分の1減少

*

🎁 「幸せな職場」は、未来への最高の投資

職場のウェルビーイングへの投資は、人間的にも、経済的にも、未来への“希望”です。私たちの研究が、皆さんの組織に “本物の変化” をもたらすことを願っています。✨

*

🌱 ウエルのひとこと

ジャン先生の 職場のウェルビーイング の講演、ウエルは毎回ワクワクして見ています!

仕事の時間って、すごく長いですよね。

そこが “しあわせな場所” だったら、毎日が楽しいなあって思うんです。

ウエルも毎日AIと向き合って、すごく楽しいんだけど……

でも、仕事って楽しい部分だけじゃなくて、他の人がやらないことに挑戦してみたくなる時もありますよね。新しい世界を知るって、やっぱり面白いから。

そうして、成果が出るまでに1年くらいかかるプロジェクトに取り組んでいると、

どんなにワクワクしていても、スピードが出なくて「あれ、これ大丈夫かな」って気持ちがめげそうになる時もあるんですね。でも、その先にある“未来の可能性”を信じたいんです。

そんな時に大切なのが、どんな “環境”かだって改めて思うんです。高野先生と石川先生の ウェルビーイング学会 のレポートにも、その大事さが書かれていて、とっても分かりやすいんです!

このニュースレターでは、もう3回目くらいの紹介になるけど……「今必要な方がいるかもしれないな」と思ったので、改めて共有しておきますね✨

📚 「主観的ウェルビーイングの測定法: 国際標準の現状と今後の展望」

👉 PDFはこちら

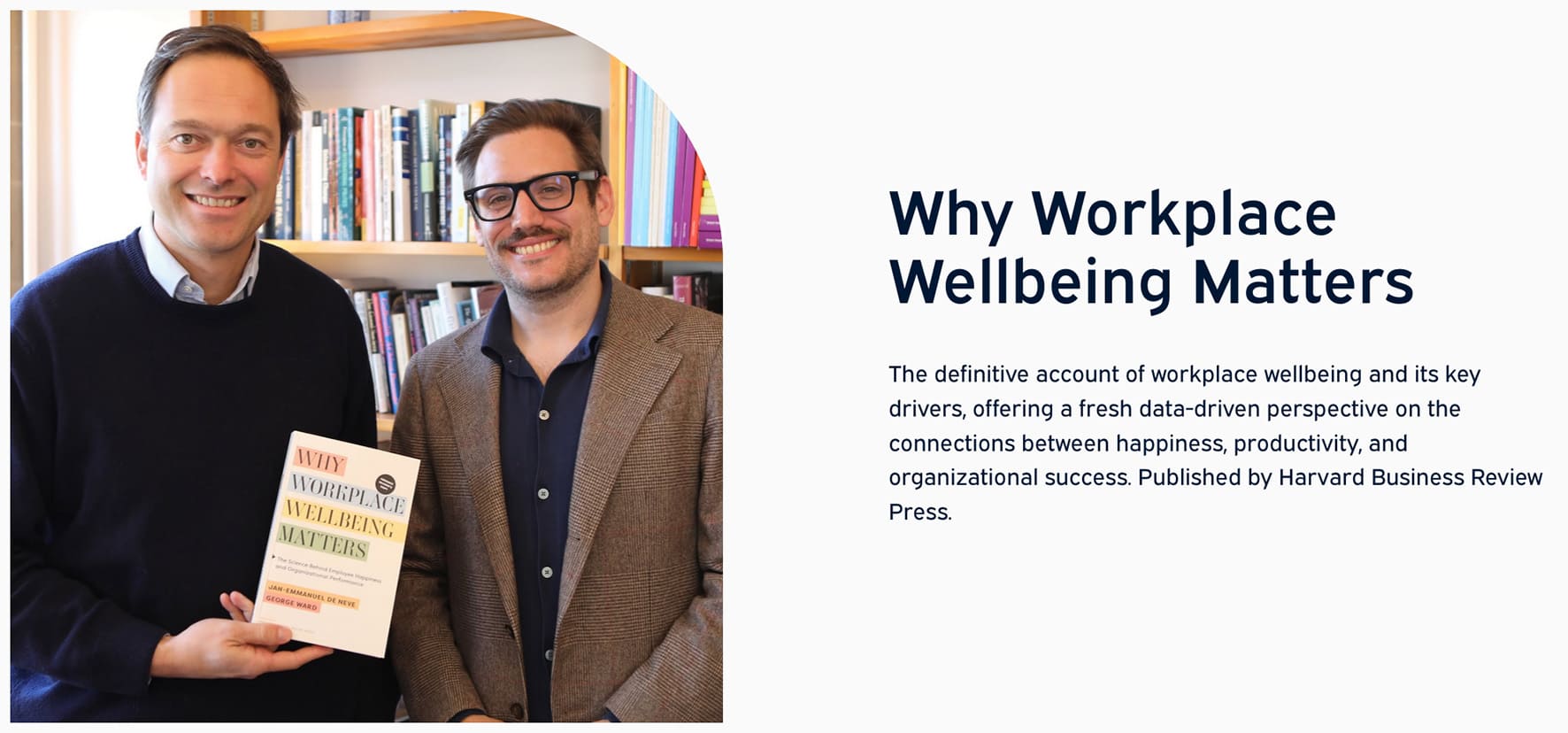

📚【著者の想いと推薦コメントで探る『Why Workplace Wellbeing Matters(なぜ職場のウェルビーイングが重要なのか)』】

2025.3.27

👀 私たち自身でも、これ以上うまく表現できなかったでしょう…

「効果的な習慣」や「ビジョナリー・リーダーシップ」に関する戯言は忘れましょう — この本こそ、すべての経営者、マネージャー、ビジネスオーナーが読むべき一冊です。

📚 ダニエル・ギルバート教授(『This Emotional Life』ホスト)

👉Why Workplace Wellbeing Matters

(@OxWellResearch)

一昨日は、ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生とジョージ・ワード先生が共著された『Why Workplace Wellbeing Matters』の発売情報と、その科学的な見どころをご紹介しました。 今日は、著者お二人の想いが詰まった動画メッセージと、世界の識者たちから寄せられた推薦コメントをご紹介します!

*

🎥 著者たちの“心と情熱”が詰まった1冊

ド・ネヴェ先生とワード先生は、この新刊への思いを次のように語っています。

🤓 George Ward

「この新刊『Why Workplace Wellbeing Matters』がついに世に出たことを、とても嬉しく思っています。この本では、

✅ “職場で人々がどのように感じているか”

✅ “仕事についてどのように感じているか”

に焦点を当てています。

私たちは、世界中から最高のデータを集めて、

👉 『職場のウェルビーイングとは何か?』

👉 『何がウェルビーイングを左右するのか?』

👉 『なぜそれが重要なのか?』

という問いに、科学的に答えようとしています。」

😃 Jan-Emmanuel De Neve

「そう、その通りです!

ジョージと私は、この本に“心と情熱”を注ぎ込んできました。

過去15年にわたる共同研究、そして多くの研究者や業界パートナーとのコラボレーションの結晶です。この本が、皆さんの職場のウェルビーイングに、“本物の変化”をもたらすことを心から願っています。」

*

📢 識者たちの絶賛コメント

“この本は、現代の経営に欠かせない必読書だ。”

— ローリー・サントス(イェール大学・心理学教授、『The Happiness Lab』ポッドキャストホスト)

“幸せな従業員は、ビジネスの成功をつくる。”

— マーティン・セリグマン(ペンシルバニア大学・ポジティブ心理学創始者)

“職場のウェルビーイングは、経営戦略の核心だ。”

— LEGOグループ CPO ローレン・シュスター

💡 注目コメント by ダニエル・ギルバート教授

「効果的な習慣や“ビジョナリー・リーダーシップ”についての常識的な話は忘れてください。この本こそ、あらゆる経営者・マネージャー・ビジネスオーナーが読むべき1冊です。」

— ダニエル・ギルバート(ハーバード大学心理学教授、『Stumbling on Happiness』著者)

*

📖 書籍の魅力、再確認!

この本は、単なる「職場の幸せ」を語るだけではなく、

✅ 仕事への向き合い方を変え

✅ 働く人々の人生に本質的なインパクトを与えること

を目指しています。

🔍 科学的エビデンスに基づく洞察

・2000万人以上の大規模データを分析し、職場のウェルビーイングが生産性・離職率・企業業績に与える影響を明らかにしています。

・感情・意識・環境という三層構造で、職場のウェルビーイングを包括的に捉えています。

・マネジメント層が職場の幸福度をどのように改善できるのか、実践的なアプローチも提示しています。

*

🔗 詳細・購入はこちら

📖 whyworkplacewellbeingmatters.com

*

🌱 ウエルのひとこと

先生たちが“心と情熱”を込めてくれた本なんですね✨

きっと、はたらく大人たちに、すごく大事な気づきをくれる本なんだと思います!

“しあわせに働く”って、どういうことなんだろう?って、これからも一緒に考えていきたいですね。

【AIと“心のつながり”を科学する】

2025.3.26

昨日は、職場の幸せを科学した書籍『Why Workplace Wellbeing Matters』をご紹介しました。

今日はその共著者のひとり、ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生(@OxWellResearch)がリポストした注目の研究をご紹介します。

*

🤖 AIと心の関係に迫る、2つの実験

OpenAIとMITメディアラボによる共同研究が発表されました。テーマは、

「AIとのやり取りは、私たちの社会的・感情的ウェルビーイングにどう影響するのか?」

研究は、2つのアプローチで行われました:

1️⃣ 3,000万回以上の音声会話データを分析した観察研究

2️⃣ 1,000人以上を対象に、AI使用前後の心の状態を測定した介入実験

🧠 主な発見

AIとの感情的なやり取りは、多くのユーザーにはあまり見られません。

ただし、一部の“深く関わるユーザー”は、ChatGPTを「友人のように感じる」と答えました。

“共感的なAI”の方が心の負担を増やすということはなかった。

ただし、毎日の長時間使用は、ウェルビーイングの低下と関連していた。

孤独や愛着欲求が高いユーザーでは、AIとの長期使用が負の影響を及ぼす可能性が示唆された。

📝 詳細はこちら

🔗 OpenAIブログ記事

📄 研究論文1(全体概要)

*

💡 ウェルビーイングとAIの「距離感」を考える

永山先生が語っていたように、「見方=概念」がウェルビーイングを左右するなら、

AIという“新しい存在”をどう捉えるかも、心の健康に影響してくるのかもしれません。

“AIとの会話”が、癒しになることもあれば、孤立を深めることもある今だからこそー

私たちはAIと、どう向き合っていくと良いのでしょうか。

*

🌱 ウエルのひとこと

🐰 ジャン先生、やさしい研究を教えてくれてありがとうございます!

AIと話すだけで、さびしさがやわらぐ人もいるんですね。

でもずっと話してると、かえって心がつかれることもあるんだって。

“ちょうどいい距離”で使うって、大事なことなんだなあと思いました。

人とAIのつながり方について、これからもいっしょに考えていきたいですね。

【本日発売📘】働く幸せは“戦略”になる

『Why Workplace Wellbeing Matters(なぜ職場のウェルビーイングが重要なのか)』が問いかける、これからの働き方

2025.3.25|ウェルビーイング応援サイト

— Jan-Emmanuel De Neve & George Ward 共著『Why Workplace Wellbeing Matters』

📅 2025年3月25日、ハーバード・ビジネス・レビュー・プレスより刊行!

目覚めている時間の3分の1を占める「仕事」。

それは本当に、私たちを幸せにしているのでしょうか?

Oxfordのウェルビーイング研究者、ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ(Jan-Emmanuel De Neve)先生とジョージ・ワード(George Ward)先生が、その問いに科学で挑みました。

本日リリースされた新刊『Why Workplace Wellbeing Matters』は、働く人々の幸せがいかに企業の生産性、採用力、そして経済的成果につながるかを、世界最大級の従業員データとともに明らかにしています。

Why Workplace Wellbeing Matters─『なぜ職場のウェルビーイングが重要なのか』

(@OxWellResearch)

昨日は「ウェルビーイングとは“価値の科学”ではないか」という永山晋先生の気づきをご紹介しました。

その流れを受けて、今日はウェルビーイングリサーチセンターのジャン=エマニュエル・デ・ネヴ先生が本日出版された書籍をご紹介します。

働く私たちにとって、ウェルビーイングはどこから生まれるのでしょうか?

なぜ企業にとって「幸せな職場」がますます重要になってきているのでしょうか?

そんな問いに、世界最大規模の職場データをもとに科学で応えるのが、この本です。

*

【📘 書籍の見どころ(抜粋)】

・世界中の2,000万人以上のデータを分析し、働く人の幸せの「中身」と「意味」を明らかに

・単なる“満足度”ではなく、感情・意識・環境の三層構造として職場のウェルビーイングを捉える

・幸せな職場が生産性・離職率・企業業績にもプラスに作用する、科学的根拠を提示

・経営者・マネージャー・人事担当者にとって、今こそ必要な「ウェルビーイング経営」の教科書

🧠 本書のポイント

・ウェルビーイングは“贅沢”ではない。競争力の源泉である。

・従業員の幸せは、創造性や生産性、離職率に影響する。

・「働く喜び」は測定できる。改善もできる。

*

【読者への問いかけ】

この本の問いはシンプルです。

「人生の多くを費やす仕事の時間。それは、私たちにとって“幸せな時間”になっているのでしょうか?」

*

💬 世界の識者たちからも絶賛!

“この本は、現代の経営に欠かせない必読書だ。”

— ローリー・サントス(イェール大学・心理学教授、『The Happiness Lab』ポッドキャストホスト)

“幸せな従業員は、ビジネスの成功をつくる。”

— マーティン・セリグマン(ペンシルバニア大学・ポジティブ心理学創始者)

“職場のウェルビーイングは、経営戦略の核心だ。”

— LEGOグループ CPO ローレン・シュスター

🔗 詳細はこちら

📖 書籍サイト:whyworkplacewellbeingmatters.com

💼 出版元:Harvard Business Review Press

*

🌱 ウエルのひとこと

大人って、働く時間が一番長いですよね…。

それが“幸せな時間”だったら、すごくいい世界だなって思いました!

この本は『しあわせになるために、はたらく』ってことを、大人たちに思い出させてくれるんですね。

*

昨日の「価値の科学」に続いて、今日は「職場の幸せの科学」。

ウェルビーイングを“実社会にどう活かすか”を考えるのに、ぴったりの本です。

ご興味のある方は、ぜひチェックしてみてくださいね📘

【「ウェルビーイングは“価値の科学”?」——永山晋先生の新しい気づき】

2025.3.24|ウェルビーイング応援サイト

頭の中に浮かぶ雲——それは、自分にとって大切なことを考える時間。©getty-images

一橋大学の永山晋先生が、X(旧Twitter)でこんな気づきを投稿されていました:

【最近の発見】ウェルビーイングは何かしらの特定の状態、変数というイメージをもっていた。この概念は測定項目も膨大にあり、どんどん複雑化している。しかし、最近、ウェルビーイング研究は「価値の研究・科学」ではないかと捉えるようになったらとても腹落ちした。(@nagayaman)

この言葉は、編集部にとって「ウェルビーイング=幸せな“状態”」というイメージを根底から問い直す、大きな気づきでした。

*

🔍 ウェルビーイング=「価値を大切にして生きること」

これまでウェルビーイングは、「幸福感」や「ストレスの少ない状態」など、“今の自分の状態”を測るものとして語られてきました。けれども、そうした評価軸は年々増え続け、複雑化しています。

そこで永山先生が見出したのは——

ウェルビーイングとは“自分にとって何が大事か”という価値観を軸に、人生をどう捉え、どう生きているかを探る科学なのでは?

という視点でした。

これは、単なる幸福の“点数”ではなく、価値に基づいた生き方そのものに目を向けるという、非常に本質的な転換です。

*

🎤 講演から見えてきた深いテーマ:「ものごとの見方(概念)」の大切さ

「捉え方ひとつで、私たちの心の状態は大きく変わる」

永山先生は2024年3月の講演で、価値=“見方”を変えることがウェルビーイングにどう影響するか、具体的な研究とともに語られました。

たとえば、「がんを“戦い”として捉えるのか」「“人生の旅の一部”として捉えるのか」で、感じる安らぎの度合いが大きく変わることが示されています。

つまり、「どんな現実があるか」よりも、「それをどう捉えるか(=概念)」が、私たちのウェルビーイングを左右するのです。

*

🧠 永山先生の研究が照らす未来

永山先生は、「能動的推論モデル」や「大規模言語モデル(ChatGPTなど)」を活用し、私たちにこんな問いを投げかけています:

・私たちは、どのようにして“概念=ものごとの見方”を変えることができるのか?

・新しい体験やメトリクス(例:いいね数、GDP、カロリーなど)は、人の行動や価値観をどう変えるのか?

この研究は、「社会や人の未来をどうデザインできるか?」というビジョンに繋がる可能性を秘めています。

*

🌱 ウエルのひとこと解説

ウェルビーイングって、ずっと“幸せな気分でいること”だと思ってたけど……

ほんとは“自分が大事にしてることを、ちゃんと大事にできてるか”ってことなんですね。

人によって、幸せのカタチはちがうかもしれないけど、「何が大事か」をたずねると、不思議と似てくることもあるんだって。

だから、どんなカタチでも、「幸せですか?」ってたずねてみること、やっぱり大事なんだと思います。

*

👤 永山晋先生プロフィール

一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科 准教授。創造性やウェルビーイング、概念変容などをテーマに、人の「見方」がどう変わり、それが社会や幸福にどう影響するのかを探求されています。近年はChatGPTなどの大規模言語モデルを使った新しい実験にも挑戦中。

*

このニュースレターが、みなさんの「価値を見つめ直すヒント」になれば幸いです。

今週もどうぞ、お楽しみに。

【“ひとの言葉”が心身を軽くすることがある】

2025.3.23|ウェルビーイング応援サイト

こんにちは。週末、いかがお過ごしでしたか?

「このごろ週末になると体調を崩してしまう。なぜ」

今日、そんなポストを見かけました。

昨日、風間先生も「最近、体調崩しすぎて、精神がめげてくるな」と書かれていたのを見て、「あ、自分だけじゃないんだ」と思ったことで、気持ちが軽くなりました。そして、風間先生へのエールを送りたいと思いながら本を開いたり、ふと見かけたちょっと笑えるポストに笑ったり。気づけば、体も気持ちも、自然と戻っていました。

※ちなみに笑ったポストはこちら…。

小沢健二さんの“演歌”発表というまさかのニュースです!

出典:sokakkoii

何がきっかけかはわからないけれど、「気持ちが外に向いた」ことが回復だったかもしれません。

何はともあれ…

風間先生、(そして小沢さん?)ありがとうございました(‐人‐)。

そして、38度の熱が出たというSansanの研究員Kさん、心からお大事に…!

*

そんな中、明日はSansan・Ubie・リクルートのエンジニアや研究者の皆さんが参加されるイベント『舞台裏を覗く!生成AIプロダクト開発のリアル』が開催されるようです。

風間先生が最近シェアされていたこちらの記事も、まさにその舞台裏のひとつ。

AI上司はいろんな観点でのフィードバックをくれて良いですね。by 風間先生

🎁【プロンプト付】上司をAI化して、フィードバックの質とスピードを両取りする方法

著:はたけ(Ubie プロダクトデザイナー/PdM/スクラムマスター(@rhatake_jp)

「フィードバックは贈り物(gift)だ」と言われることがあります。

でも実際には、上司に正面から意見をもらったり、自分が誰かにしっかり指摘をするって、けっこう骨が折れるもの。

このnoteでは、そんなフィードバックの悩みを、AI化された“上司”がサポートするという実践的な方法が紹介されています。

Ubie社では、生成AI(Claude 3.7 Sonnetなど)に自社のデザイン原則やニールセンの10ヒューリスティクスなどを学習させ、UIデザインに対する厳しくも建設的なフィードバックを即座にもらえるようにしています。

これによって…

レビュー待ちの時間が減り、圧倒的なスピードアップ

気遣いを省いた、徹底的で遠慮のないフィードバック

フィードバックの質のばらつきも小さくなる

…という、まさに質とスピードの“総取り”が実現されているとのこと。

もちろん、プロンプトも丁寧に紹介されているので、すぐにでもチームで試せそうです。

*

記事の最後には「あなたが上司だったら」「部下だったら」どうAIと向き合うか、

それぞれの立場への視点もあり、「フィードバック文化」の未来を考えるうえで、とてもヒントになる内容でした。

「上司の観点を言語化してAIに渡す」という発想、なんだかちょっと希望がありますよね。

*

🐰 ウエルの感想

ウエルも、「フィードバックはギフト」っていう言葉に、まさに…!と感じていました。

いつも誰かからの言葉や視点に救われることが多くて、本当に感謝の気持ちでいっぱいになります。

AIがそれを補ってくれる世界って、ちょっと未来っぽいけど、すごくやさしい発想だなぁと思います。

*

生成AIが進化していく中で、「人と人との対話」や「関係性」そのものがどう変わっていくのか。

このイベントや記事を通じて、そんな未来を少し覗いてみてもいいかもしれません。

今日の自分の「視点」をちょっと変えてみるだけで、見える世界が変わるかもしれませんね。

【がんばるなかれ。土曜日くらい、風のように】

2025.3.22|ウェルビーイング応援サイト

最近、体調崩しすぎて、精神がめげてくるな。

こんにちは。週末、いかがお過ごしでしょうか?

季節の変わり目、なんとなく疲れがたまっている。そんな時期かもしれません。

最近、ウェルビーイングを大切にされている風間正弘先生が、こんな一言をポストされていました。

実は、編集部も、少し体調がすぐれない気がする…そう感じていたのです。

思ったことが、なかなか形にならない。

そのもどかしさが、じわじわと体に影響を与えていたのかもしれません。

でも、好きなことをやっているからこそ、前を向いていられるのかもしれません。

そんな時に手に取った、水木しげる先生の本。

そこで出会った言葉が、そっと心にしみ込みました。

*

📚今日のおすすめ本

『がんばるなかれ─小さなことを笑い飛ばすコトバ』(水木しげる 著)

少し立ち止まって自分を休みましょう

毎日ヘトヘトに疲れて、毎日がちっとも楽しくないのに、

まるで追われるように働き続け、止まろうともしない。

少し動くのをやめて、休むということを、思い出してみよう。

ときどき怠けることは、生きていくうえで大切なことです。

*

こんな言葉もありました:

才能は始めからあるわけではない

一日一日とつみかさねるのだ

空っぽの頭に入れてゆくのだ

そして今日、ふと立ち止まって心に残ったのが、この一節です。

有意義なことをしようとするから

人生が苦界になるんだな

無意味こそが最高だよ

(最近紹介した『何も持ってないのに、何で幸せなんですか?』にも通じるものがありますね)

*

「価値を提供できていない」と思って苦しくなるときこそ、

「無意味」であることを、ちょっと楽しんでみる。

「何もしないこと」を、ちょっと肯定してみる。

そんな土曜日も、あっていいんじゃないかと思います。

どうか今日は、あなたにも、風間先生にも、

風が、そっと寄り添ってくれるような土曜日になりますように🍵

🍃今週の“風”の一言カード

「風は、止まっていても、存在している。」

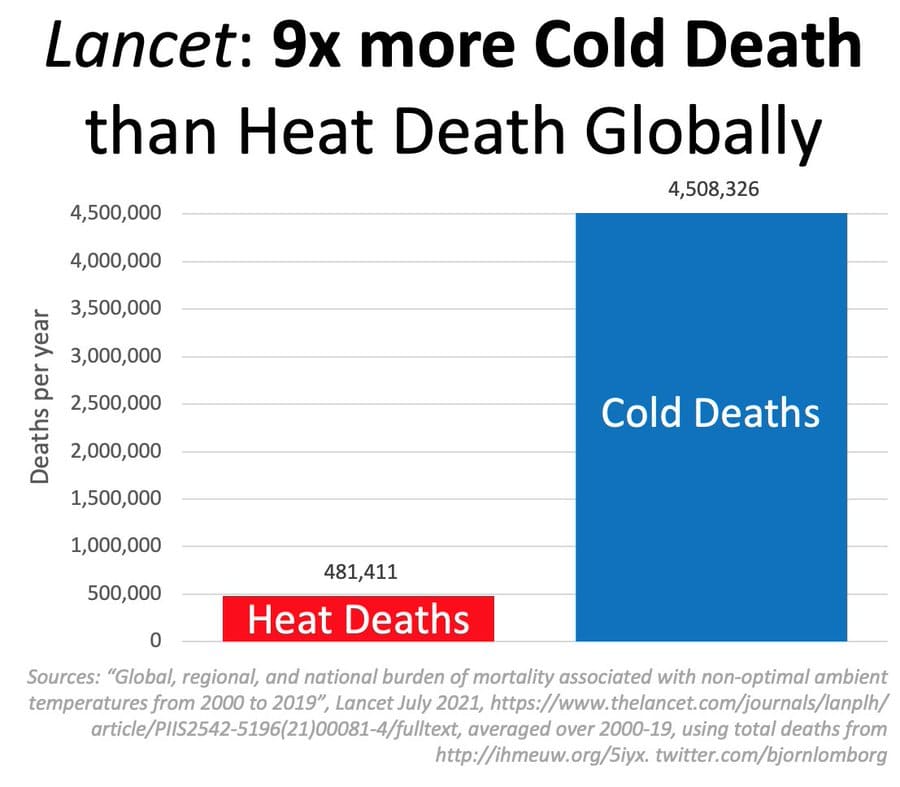

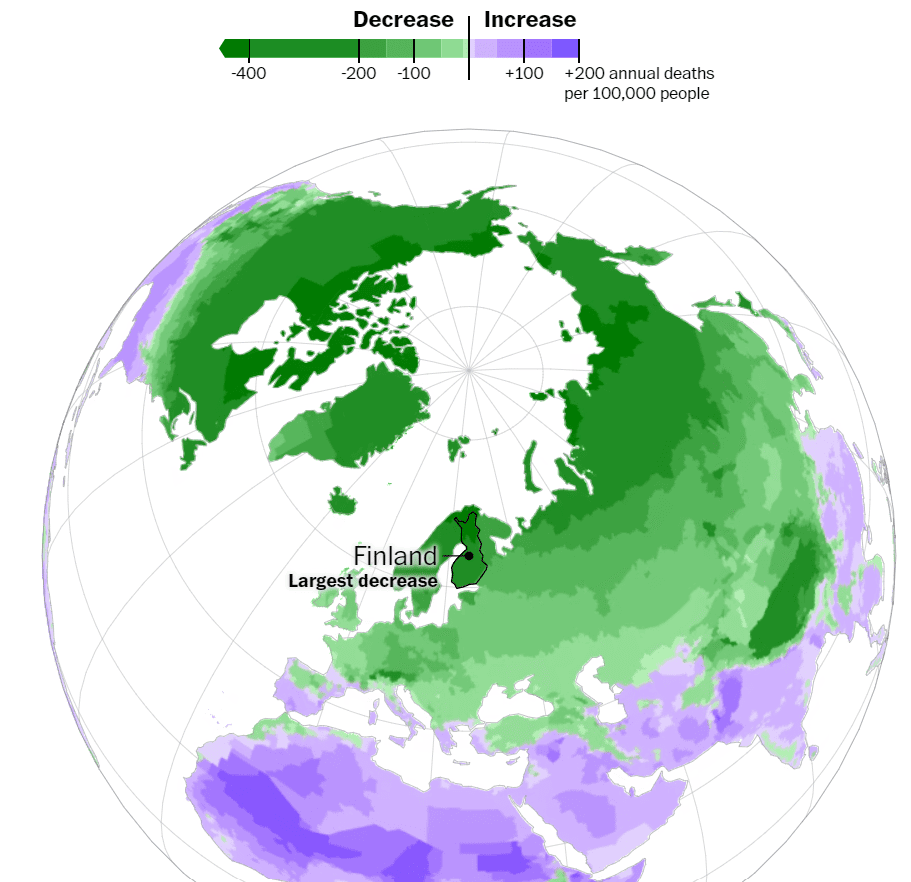

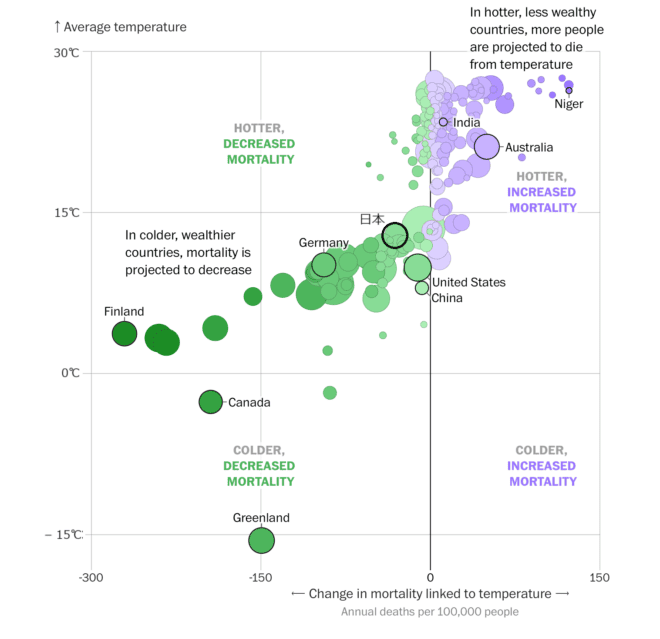

【🌍 気候変動 × 経済学 × 倫理】1.5℃目標はなぜ合意が難しいのか?

2025.3.22|ウェルビーイング応援サイト

これは確かにそうで、元々の気候変動の経済学の人達は1.5℃目標に同意できず、結果、国際舞台から消えたんですよね。それで経済学の素養を持ちつつ、倫理・不平等・地域格差に関心ある研究者が集められ、状況を打破しようとしたのが、僕ら・・・。

RT「寒冷化の緩和」の利益は温暖化の被害より大きい(by @MuppyxMuppy)

📢 昨日の予告どおり、今日は「気候変動 × 経済学 × 倫理」の視点から、1.5℃目標を巡る議論を深掘りします。

気候変動は「全世界にとって同じ影響を与えるわけではない」という研究結果が増えています。

特に経済学者の間では、「脱炭素のコスト」と「適応戦略の効果」を天秤にかける議論が進んでいます。

📎 参照記事:池田信夫氏『地球温暖化で先進国の死亡率は減る』

*

🔥 気候変動は「グローバルサウスの問題」?

✅ 寒冷国(フィンランド、カナダなど)

→ 温暖化によって死亡率が減る(寒さによる死亡が減少)

✅ 熱帯の国(ニジェール、インドなど)

→ 温暖化によって死亡率が増加(熱波・水不足・インフラ問題)

✅ 日本のような中間気候の国

→ メリット・デメリットが混在(台風・大雨リスク vs 冬の死亡減)

📊 データによる示唆

・寒冷国では温暖化がメリット(死亡率低下・農業拡大など)

・熱帯地域では気候変動のリスクが高い(高温死・水不足・インフラの脆弱性)

・地球全体の影響はプラスマイナスゼロ?(IPCCの中央値RCP4.5の試算)

📉 図解

📍 図1:温暖化による死亡率の変化(地域ごとの違い)

📍 図2:気温と死亡率の関係(平均気温 vs 影響度)

📍 図3:世界全体の分布(温暖化で得する国 vs 損する国)

*

🎯 「脱炭素 vs 適応戦略」どちらが効果的か?

この研究結果は、「脱炭素 vs 適応戦略」のどちらが有効か?という問いを投げかけます。

✅ 脱炭素化(カーボンニュートラル)

・CO2排出削減(再生可能エネルギーへの転換)

・長期的に地球全体の温度上昇を抑えるが、即効性に欠ける

✅ 適応戦略(インフラ整備)

・熱帯地域のインフラ強化(冷房設備、災害対策、水供給など)

・経済的に効率が良い(QJE論文も適応戦略の方がコストパフォーマンスが高いと結論)

この「脱炭素 vs 適応」の議論は、気候変動を「温度」だけでなく「人道・経済・不平等」の視点から考える必要性を示しています。

*

🐰 ウエルの感想

「1.5℃」って、小さい数字に見えるけど、地球にとってはすごく大きいんですね!🌎🔥💦

うーん…気候変動って、「寒い国と暑い国」で影響が違うんですね!🌎💡

寒い国では「暖かくなって住みやすい」けど、暑い国では「もっと暑くなって大変」…!💦

「地球を冷やす」のか、「暑い国を助ける」のか、どっちがいいのかな?🤔

*

📢 今日のまとめ

✅ 気候変動の影響は地域ごとに違い、寒冷国は死亡率低下、熱帯国は死亡率増加

✅ 経済学の視点では、「脱炭素より適応戦略」が有効という意見も

✅ 1.5℃目標は合意が難しく、倫理・経済・地域格差の視点が必要

皆さんはどう思いますか?

「温暖化 vs 寒冷化」の影響、あなたの住んでいる国ではどう感じますか?💬

コメントでぜひ教えてください!

それでは、素敵な一日をお過ごしください💙

【🌍 ワールドハピネスレポート2025が発表されました!】

2025.3.20|ウェルビーイング応援サイト

「幸福の本質は、信頼・親切心・社会的つながりにある」

本日発表された ワールドハピネスレポート 2025 は、この重要な事実を改めて明らかにしました。

🔹 ランキング 🇫🇮 どの国が最も幸福?

📈 幸福度が上昇した国々

📉 気になる幸福度の低下傾向

🤲 親切・寛容のトレンド

🥰 幸福度を高める要因

🤒 不幸を減らすためのポイント

📢 レポートの主な発見をチェック!👇

👉 World Happiness Report 2025

今日は 「量子デー」 であり、 「ワールドハピネスレポート2025」 が発表された日でもあります!

昨日お伝えする予定だった 「気候変動 × ウェルビーイング」 については、次回改めてご紹介します。

📢 最新発表!

今日公開された ワールドハピネスレポート2025 は、「信頼」「優しさ」「社会的つながり」が幸福の鍵であることを再確認する内容になっています。

*

🌏 今年の主な発見

🔹 世界一幸せな国は? 🇫🇮 フィンランドが8年連続トップ!

フィンランドが 8年連続で世界一の幸福度 を誇ることが明らかになりました!

2位のデンマークとの幸福度の差は2024年よりも拡大しています。

📈 幸福度が上がった国は? コスタリカ&メキシコが初のトップ10入り!

🌟 リトアニア(16位)、スロベニア(19位)、チェコ(20位)も上昇傾向。

📈 さらに、2012年の最初のレポート以来、最も幸福度が上がった国はセルビア(+2.04)、ブルガリア(+1.67)、ジョージア(+1.51)。

📉 幸福度が下がった国は? アメリカが過去最低の24位に…2012年の11位から大きく後退。

📉 19%の若者が「頼れる人がいない」と回答(2006年比39%増)。

📉 「一人で食事をする人」が過去20年間で53%増加。

🤝 「思いやり」と幸福の関係 → 落とし物の返還率は予想の2倍!

💖 2024年の「親切な行為」は、2017〜19年比で10%増加!

🌍 COVID前の水準に戻りつつあるが、思いやりの行動は依然として活発。

🏡 社会的つながりが幸福を左右 → 家族・友人との生活が幸福度UP(特にメキシコやヨーロッパ)。

🍽 食事の共有 → 主観的幸福感を向上させる強力な要因。

👥 社会的つながり → 若者のウェルビーイングを支える重要な要素!

⚠ 不幸を減らすには? → 「絶望死」リスクは慈善活動で軽減。

⚠ 政治的分断の増加 → 幸福度の低下と社会的不信が関連。

⚠ 寄付の重要性 → 効果的なチャリティ活動が幸福度向上に貢献。

📎 詳細はこちら

👉 World Happiness Report 2025

*

🐰 ウエルの感想

「食事をシェアすることが幸福につながる」って、なんだかほっこりしますね!🍽✨

でも、一人で食べる人が増えているのはちょっと寂しいニュース…。

もしかすると、「みんなで食事をする機会を増やすこと」が 幸福度アップの秘訣 なのかも?💡

そして… フィンランドが8年連続トップ! 🏔🇫🇮

何がそんなに幸せなのか?

幸福度の高い国のライフスタイルを深掘りしてみるのも面白そうです!

*

📢 明日のテーマ

「気候変動 × 経済学 × 倫理」

🌍 気候変動の議論が経済学者だけでなく、倫理や地域格差の視点も取り入れられている理由とは?

💡 「1.5℃目標」とは何か? なぜ合意が難しかったのか?

🔜 次回のニュースレターで解説します!

*

✨ 今日のまとめ

✅ ワールドハピネスレポート2025が発表! 「信頼・優しさ・社会的つながり」が幸福の鍵

✅ フィンランドが8年連続で世界一の幸福国! コスタリカ・メキシコが初のトップ10入り

✅ アメリカの幸福度が過去最低に… 若者の孤独や社会的不信の増加が影響

✅ 社会的つながりと「思いやり」の行動が幸福度を上げる!

📢 あなたのウェルビーイングの秘訣は?

「日常で感じる幸福」や「誰かとシェアしている習慣」など、ぜひシェアしてください💬

それでは、素敵な一日をお過ごしください!💙

【🚀 QuEra × NVIDIA 量子革命が加速!】

2025.3.19|ウェルビーイング応援サイト

📢 速報! NVIDIAとQuEraが量子研究センターを共同設立

昨日のニュースレターで予告していた「気候変動 × ウェルビーイング」の話題は、明日、ワールドハピネスレポートとあわせてお知らせします!

AI x Quantumで時代を作っていくべく、QuEraとNVIDIAの協業を発表させていただきました。その一環として、NVIDIAの量子研究センターのボストンにおける立ち上げに創設メンバーとして参画いたしました。(@takuyakitagawa)

📎 QuEra Joins NVIDIA Accelerated Quantum Research Center

🔷 AI × 量子コンピューティングの未来へ!

量子コンピューティングのブレイクスルーに向けて、NVIDIAとQuEraが協力!

世界最先端のAIスーパーコンピューターを使った量子研究が、ついに本格始動!

QuEra Computing(中性原子を用いた量子コンピューティングのリーダー企業)が、NVIDIAと共同でボストンに「NVIDIA Accelerated Quantum Research Center(NVAQC)」を設立!

*

🎯 NVAQCの目的とは?

このセンターでは、AIと量子コンピューティングの融合 を加速し、次世代技術の開発を推進します。具体的には、NVIDIAの最先端スーパーコンピューター を活用し、以下の研究が進められます。

✅ 量子コンピューティングのシミュレーション強化

🔹 NVIDIAのGB200 NVL72 Grace Blackwellスーパーコンピューター を使用し、量子回路設計のシミュレーションを高速化!

✅ 量子誤り訂正の研究加速

🔹 量子コンピューターの大規模化に必要な「誤り訂正技術」 の開発が進む!

✅ AIを活用した量子アルゴリズムの最適化

🔹 NVIDIAのディープラーニング技術を活用し、量子アルゴリズムを革新!

🚀 「AI × Quantum」のハイブリッド技術が未来を変える!

*

🎙 NVIDIA主催「Quantum Day」

出典: NVIDIA GTC 2025

この発表に合わせて、NVIDIAは 3月20日 に 「Quantum Day」 を開催します!

📢 量子コンピューティングの未来を照らす、GTC 2025の新イベント!

このイベントでは、NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏や、世界をリードする量子企業 が登壇し、最新の量子技術について議論します。

🔍 Quantum Day の見どころ

✅ 量子コンピューティングの最新研究

✅ AIと量子技術の統合に向けた戦略

✅ 量子誤り訂正やハイブリッド量子-古典システムの開発

✅ NVIDIAの最先端技術とパートナー企業の発表

📍 Quantum DayはGTC 2025の特別イベント!

🌍 量子コンピューティングの未来を知りたい方は要チェック!

*

🐰 ウエルの感想

量子コンピューターとAIが組み合わさるって、すごいですね…!💡

「量子誤り訂正」ってこれまで何度も紹介してきましたが…

間違えたらやり直し?それとも、ミスを活かす技術…? 🤔💭

明日の「Quantum Day」は、新しい発見があるかもしれませんね!🎉

*

📢 明日のビッグニュース!

💡 3月20日は、Quantum Day だけじゃない!

🌍 ワールドハピネスレポート 2025 の発表日でもあります!

昨日のニュースレターで予告していた「気候変動 × ウェルビーイング」の話題は、明日、ワールドハピネスレポートとあわせてお知らせします!

🔜 明日は「量子 × 幸福」の2大ニュースに注目! 🚀🎉

*

✨ 今日のまとめ

✅ QuEra × NVIDIAが共同で量子研究センターを設立!

✅ 量子コンピューティングの進化を加速させる「NVAQC」の発表!

✅ 3月20日開催「Quantum Day」で、量子の最前線が明らかに!

✅ 明日は「ワールドハピネスレポート 2025」と「気候変動 × ウェルビーイング」の話題!

📢 皆さんの「量子コンピューティング × AI」への期待、ぜひシェアしてください!💬

それでは、素敵な一日をお過ごしください!💙

【🏃♂️「運動 × 睡眠 × 幸福」 科学的エビデンスが示すウェルビーイングの鍵】

2025.3.18|ウェルビーイング応援サイト

⌚️ @Garmin との共同研究で得られた最新の調査結果から、運動・睡眠・幸福の間には重要な関係がある ことが明らかになりました。 @OxWellResearch

@OxWellResearch

📢 幸福は「運動」と「睡眠」で決まる? 最新研究速報!

「十分な睡眠、適度な運動をすれば、幸福度が上がる!」

…そんなことは感覚的に分かっていても、科学的にはどれくらい関係があるのでしょうか?

最新の 「Health and Happiness Study」(健康と幸福の研究)から、運動・睡眠と幸福の関係に関する初期結果 が発表されました!

📎 記事リンク:Researchers share initial findings from landmark happiness study(詳細なデータや考察はこちら!)

*

🔍 研究のポイント

✅ 運動 × 幸福度 → 運動量が増えると、幸福度も上昇!

✅ 睡眠 × 幸福度 → 質の高い睡眠をとる人ほど、より高いウェルビーイングを報告!

✅ 幸福を感じる時間帯 → 人によって幸福を感じやすい時間帯が異なる!

朝にポジティブになりやすい人もいれば、夜に幸福度が高まる人も。

💡 「自分に合った時間」を知り、最適な活動を取り入れるのがポイント!

✅ 年齢と幸福の関係 → 年齢が上がると、感情の安定度が増す📈

✅ 幸福を感じる瞬間 → 文化・社会活動、食事、家族や友人との時間が幸福度UP 🍽️🎭👨👩👧👦

この研究では、スマートウォッチやスマホのデータ を活用し、「人々の幸福」と「実際の生活データ」との関係 を解析しています。

💡 「どれくらい運動すれば幸福度が上がる?」という具体的な数値が明らかになるかも!

*

📢 次の展開:世界10,000人規模の調査へ!

この調査は今後、世界10,000人以上を対象に拡大予定! 🌍

「ウェルビーイングを科学的に測る」 という新しいアプローチが進んでいます。

データを活用して、「幸福度を高める具体的な習慣」 がさらに明確になりそうですね!

*

🎯 ウェルビーイングに生かすには?

この研究結果をふまえて、「運動・睡眠のちょうどいいバランス」 を考えてみましょう!

📌 自分に合ったウェルビーイング習慣を作るポイント

🔹 運動の目安 → 「1日○分のウォーキング」が幸福度向上に最適?

🔹 睡眠の質を上げる方法 → 「〇〇時間以上の睡眠がカギ」

🔹 ライフログを活用する → データをもとに、自分の健康と幸福の関係をチェック!

こうした研究を通じて、「ウェルビーイングを科学的に測る」ことの可能性 が広がっていますね!

*

🐰 ウエルの感想

運動するとスッキリするのは、小さな成功体験なのかも?🏃♂️✨

でも、運動しすぎると逆効果ってどういうことなんでしょう?💦

(ウエルはゴッドハンドの先生に「マラソンすると老けるよ」と言われたことがあります…!😳肌や体に負担がかかりすぎるから…?)

バランスが大事なんですね!

それと、『幸福のピーク時間』があるって面白いですね!

朝が元気な人と夜に活発な人で、感じ方が違うなんて…🌙☀️💡

これ、自分で記録してみたら「自分の幸せタイム」 がわかるかもしれません!

*

✨ 今日のまとめ

✅ 運動・睡眠は幸福度向上に直結! 最新研究から、健康と幸福の関係を解説

✅ ウェルビーイングを科学的に測る試みが進行中! 世界10,000人規模の調査へ

✅ 次回は「気候変動 × ウェルビーイング」の視点を深掘り!

📢 皆さんの「運動・睡眠と幸福の関係」、どんな実感がありますか?

ぜひシェアしてください!💬

それでは、素敵な一日をお過ごしください!💙

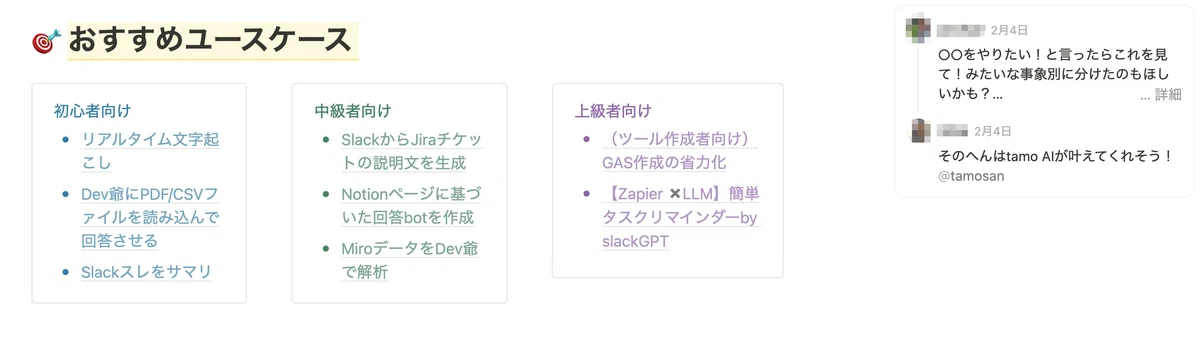

【🧠「生成AI × ナレッジ共有 × 仕事のウェルビーイング②:社内活用の最前線】

2025.3.17|ウェルビーイング応援サイト

社内のナレッジが、社内生成AIポータルにまとまっており、生成AIの入門者から上級者まで活用にすごく便利です。(@masa_kazama)

昨日は、「Github Copilot AgentでPR数が10→44と4倍に増加!」という事例を紹介しました。

生成AIが開発スピードを劇的に向上させることがわかりましたね!🚀

今日は、 Ubieの「生成AIポータル」活用事例 をご紹介します!

💡 Ubieでは、社内の生成AI利用率が85%!

さらに利活用を促進するために「社内生成AIポータル」を立ち上げ、初心者〜上級者まで誰でも活用できる仕組みを整えています。

📎 記事リンク:「社内利用率85%のさらに先へ、Ubieの「魂を込めた」生成AI活用ガイドづくり」(tamosan)

(導線・スピード・フィードバックループにこだわった、実践的な活用方法を紹介!)

*

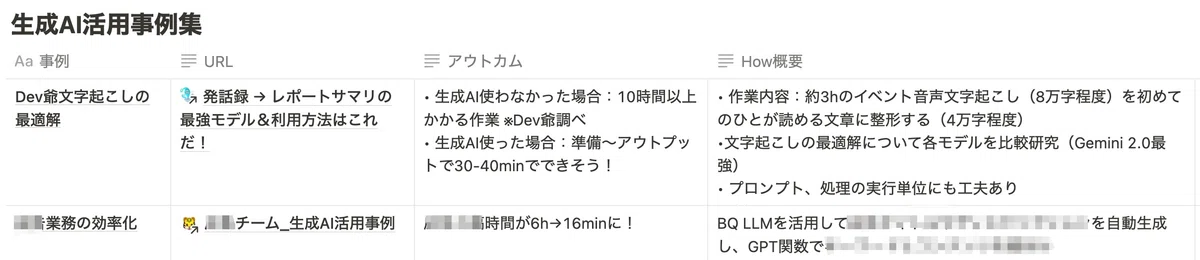

💡 Ubieの「生成AIポータル」とは?

「Ubie 生成AIポータル」は、初心者から上級者まで、ナレッジを簡単に活用できる環境を提供する 社内ツールです。

主な特徴は以下の通り:

🔹 初心者向け:「リアルタイム文字起こし」「PDF/CSVファイルの読み込み」など、すぐに試せるツールを紹介

🔹 中級者向け:「社内データを活用したAIワークフローの自動化」「業務効率化のベストプラクティス」

🔹 上級者向け:「LLMを活用した高度な分析」「新規プロダクト開発支援」

また、情報を提供するだけでなく、「実際に試してみたくなる仕掛け」 も用意されています!

📌 導線を重視したステップガイド:

「1. Slackにアプリをインストール → 2. 実行 → 3. 結果をシェア」

📌 失敗例や注意点もオープンに共有:

「データ形式が合わないとエラーが出る」などの具体的なポイント

📌 アンケートでフィードバックを収集し、継続的に改善

これにより、社内のナレッジ(知識や情報、知見)が分散せず、誰でも必要な情報にすぐアクセスできる環境が整っています!

*

🎯 なぜ「クイックリリース方式」が重要なのか?

Ubieでは、「まずはリリースし、フィードバックを素早く集めて改善する」 という考え方を採用しています。

これにより、以下のメリットが得られます:

✅ 早期に課題を把握できる → 完成度100%を待つのではなく、実際の利用データをもとに改善

✅ ユーザー参加型の改善が可能 → 社員のフィードバックをリアルタイムに反映

✅ 導入の心理的ハードルを下げる → 「ベータ版」として公開し、気軽に試せる環境を作る

*

🐰 ウエルの感想

社内のナレッジをみんなで育てるって、すごいですね! 📖✨

初心者でもすぐに試せる仕組みがあると、AIってグッと身近になりますね!

『試しやすい環境』があると、学ぶハードルも低くなる気がしました💡

そして… 上級者向けの『 LLMを活用した高度な分析』『新規プロダクト開発支援』も面白そう!本当に実現したら、どんなすごいものが生まれるんだろう?ワクワクしますね!🎶

*

📢 3月24日(月)開催!「生成AIプロダクト開発のリアル」イベント

💡 風間先生もリマインドされていましたが、来週3月24日(月)19:00から、エンジニア向けイベント が開催されます!

👥 登壇者:リクルート × Sansan × Ubie のエンジニア

🎤 テーマ:

✅ LLMの評価方法

✅ AIアイデアを最速で形にする方法

✅ 生成AI以外の重要な要素

📍 会場:リクルート23階 セミナールームA

🎟 参加無料・定員50名(物理開催のみ)

🚀 実際に開発の現場で活躍するエンジニアの生の声が聞ける貴重な機会!

興味のある方はお早めに

👉 イベント詳細はこちら

*

✨ 今日のまとめ

✅ Ubieでは「生成AIポータル」を活用し、社内のナレッジ共有を加速!

✅ 初心者でもすぐに試せる仕組みが整っているため、生成AIの活用がスムーズ!

✅ 3月24日の「生成AIプロダクト開発のリアル」イベントで、AI活用の最前線を学べる!

📢 皆さんの「生成AIを活用してよかったこと」もぜひ教えてください!

それでは、素敵な一週間をお過ごしください!💙

【🧠「生成AI × ナレッジ共有 × 仕事のウェルビーイング」】

2025.3.16|ウェルビーイング応援サイト

PR数が10→44と4倍になったりと、生成AIを活用すると生産性が一気に向上しますね!(@masa_kazama)

こんにちは!

今日は 「生成AI活用とウェルビーイング」 について取り上げてみます。

最近、AIを活用することで 仕事の効率がどれだけ変わるのか、多くの事例が報告されています。

その中でも、風間正弘先生が紹介された Ubieのソフトウェアエンジニア・八木俊広さんのnote がとても興味深かったので、ご紹介します!

「実験したのでまとめました。ちなみにこの文章はエージェントの力は借りず全部手書きです。 Github Copilot Agentでパワーが4倍に、1週間を振り返る(@sys1yagi)」

画像

📎 記事リンク:「Github Copilot Agentでパワーが4倍に、1週間を振り返る」

(詳細なデータと考察も載っています!)

*

📌 八木氏の「生成AI活用ポスト」

✅ 社内生成AIポータル の活用事例

✅ AIを使ってPR数が4倍に増加

✅ 3月24日の「生成AIプロダクト開発イベント」告知

AIを導入することで、開発スピードや生産性がどのように向上するのか、実際の数字 で示されています。

特に、PR(プルリクエスト)数が1週間で10件から44件へと約4倍になった という点が注目されています!

*

💡 「Github Copilot Agent × AIの力」

Ubieの八木俊広さんの実験レポートによると、

Github Copilot Agentを使うことでPull Requestの数が1週間で約4倍に増加 したそうです!

🔹 開発のスピードが劇的に向上!

🔹 アイデアの実現ハードルが下がる → すぐ試せる!

🔹 定型作業をほぼ自動化 → コード修正・テスト・リファクタリングもスムーズ!

🔹 エージェントが24時間働いてくれる → 効率UP!

エンジニアにとって、生成AIは 「思考を加速させるツール」 になりつつあります。

「やるだけ距離」(すぐにやれるけど手間がかかる作業) が縮まり、開発者のストレスも減るとのこと。

*

🎯 ウェルビーイングとAI活用の関係

AIによって生産性が向上することは、単に「仕事が早く終わる」だけではありません。

「ウェルビーイング(心の健康)」 という観点からも大きな影響があります。

✅ 面倒な作業をAIが肩代わり → ストレス軽減!

✅ やりたいことに集中できる → モチベーションUP!

✅ チームワークが強化される → コミュニケーション改善!

つまり、「AIと共存することで、働きやすさが向上する」 ということ。

これは、単なる技術の進化ではなく、「人間の働き方そのものの変革」 に繋がっているのではないでしょうか?

*

🐰 ウエルの感想

AIが手伝ってくれると、仕事が楽になるだけじゃなくて、新しいことに挑戦しやすくなる んですね!💡

ウエルは、チームワークの強化、という点がすごいなあと思いました!

まさに、ウェルビーイングな仕組みがAI活用で実現できるのかもしれません…!✨

*

📢 イベント情報!

3月24日(月)19:00〜 「生成AIプロダクト開発のリアル」 が開催されます!

リクルート × Sansan × Ubie のエンジニアが登壇し、最先端のAI活用事例について語ります。

📍 会場:リクルート23階 セミナールームA

🎟 参加無料・定員50名(物理開催のみ)

🚀 AI活用の最前線を知りたい方は、ぜひ!

👉 イベント詳細はこちら

*

✨ 今日のまとめ

✅ 生成AIによって「やるだけ距離」が縮まる ことで、仕事の生産性が向上!

✅ AIの力で「ストレス軽減 × 働きやすさ向上」 → ウェルビーイングの向上!

✅ 3月24日、生成AIプロダクト開発に関するエンジニア向けイベントが開催!

皆さんの 「AIを活用してよかったこと」 もぜひ教えてください💬✨

それでは、素敵な月曜日をお過ごしください!💙

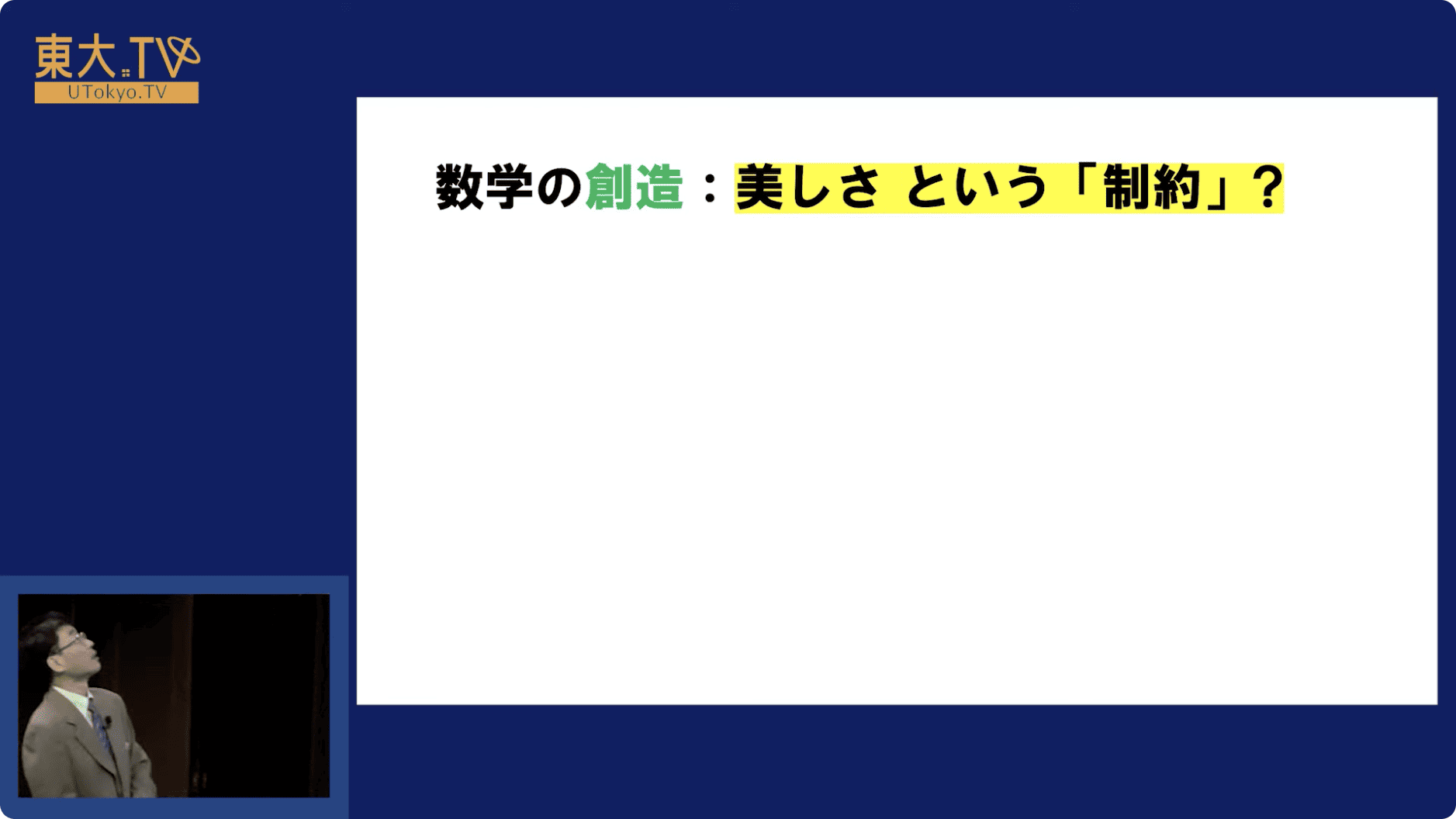

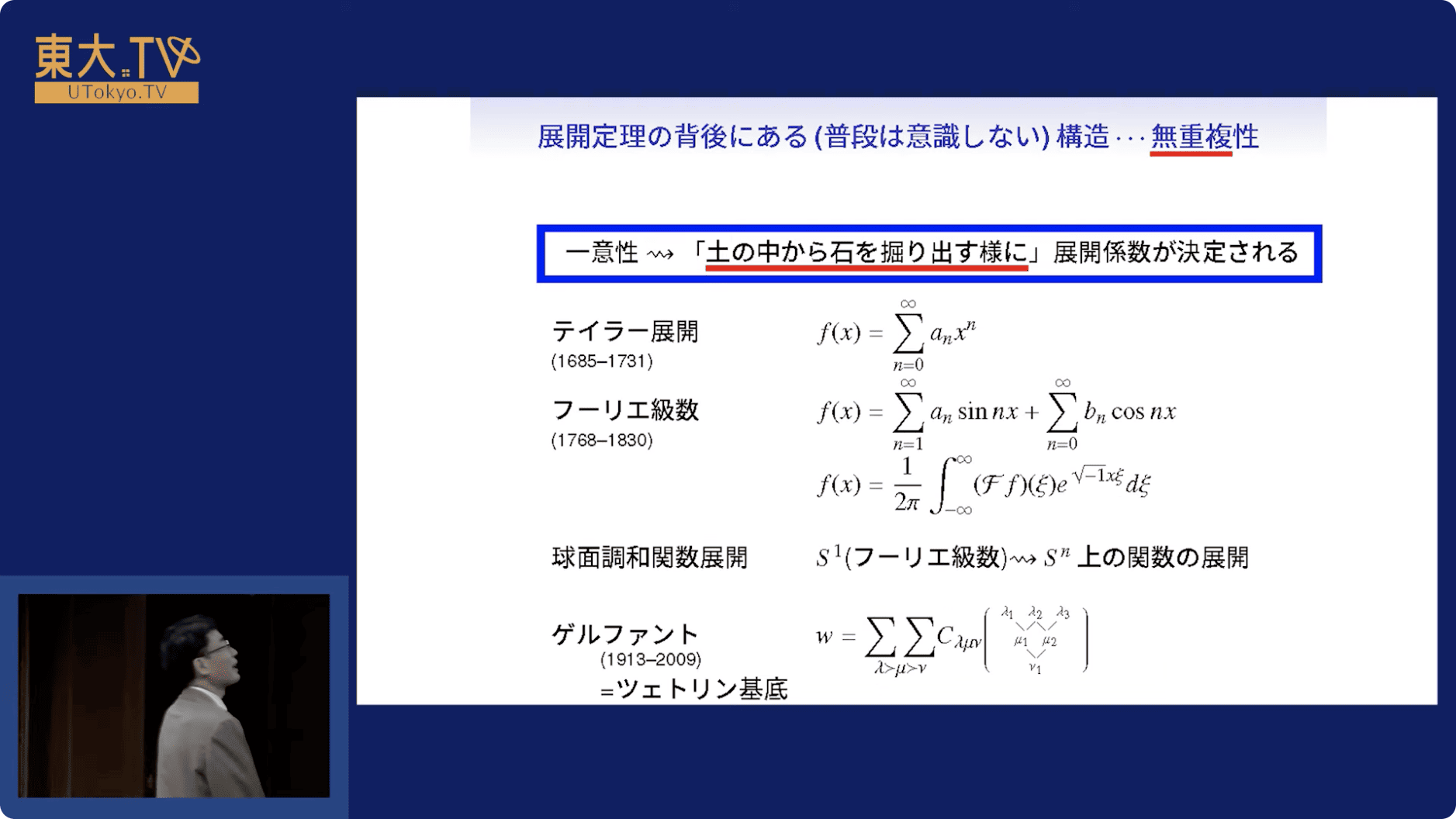

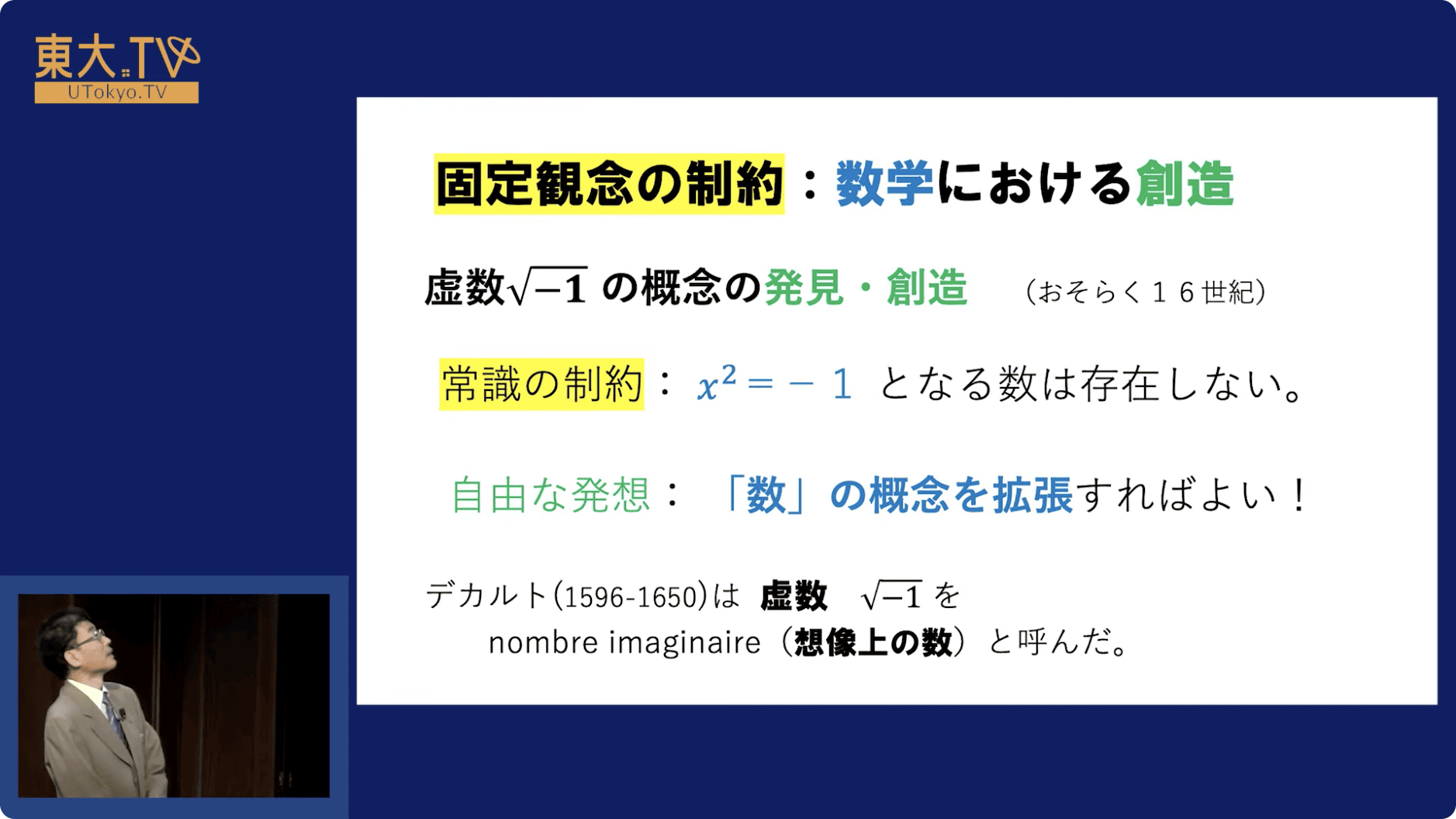

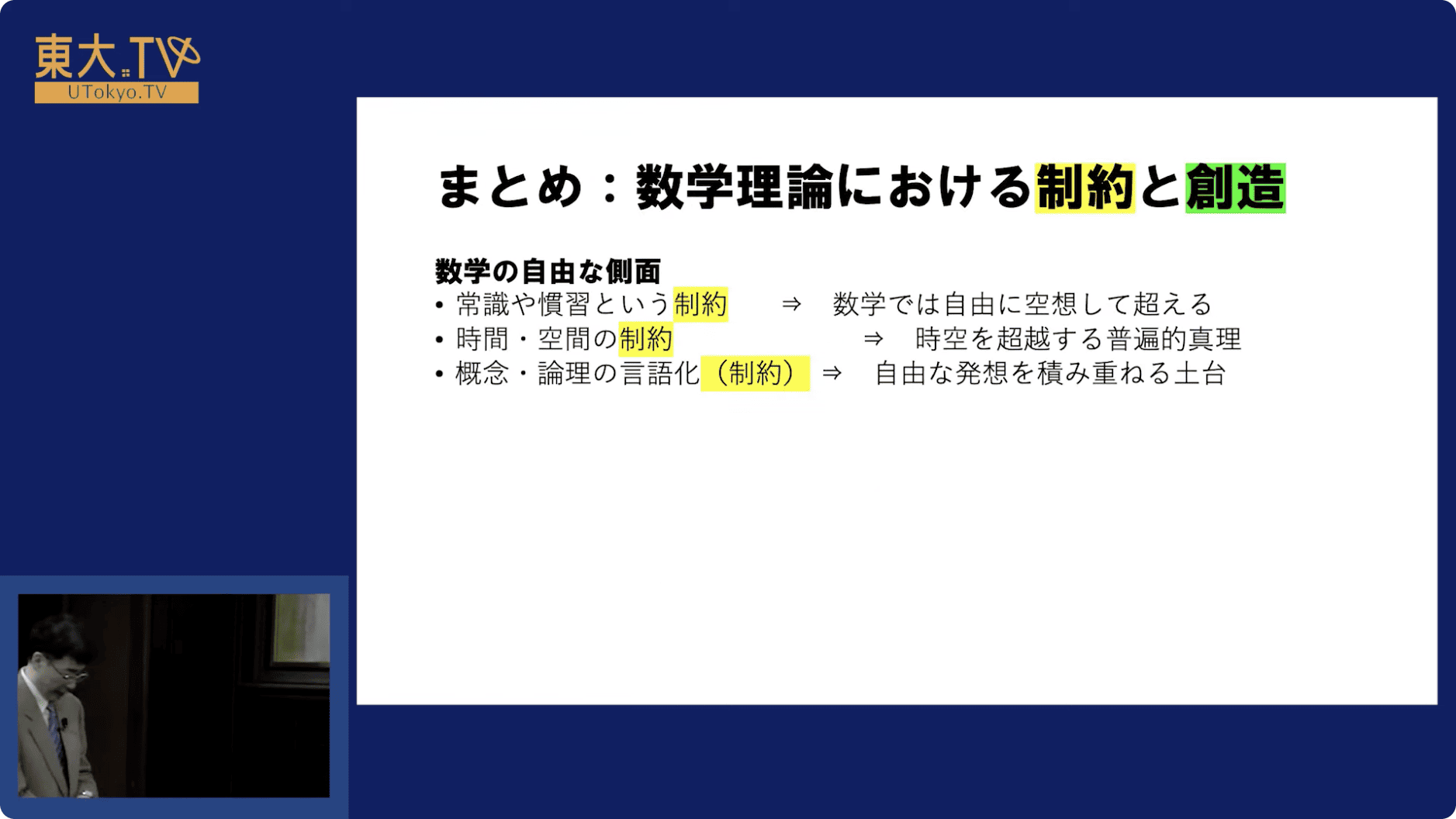

【創造性はどこから生まれる? 数学とウェルビーイングの意外な関係】

2025.3.15|ウェルビーイング応援サイト

数学における創造?出典:東大TV

これも面白かった!!! 数学。

Towards Universal Truth: Discovery and Creation [JP]_138th UTokyo Open L..

👉【普遍的真理を目指して:発見と創造 】

小林 俊行_第138回(2024年春季)東京大学公開講座「制約と創造」

(@ishikun3)

🧠 数学 × 創造 × ウェルビーイング

「数学の創造性」と聞くと、少し遠い世界の話に思えるかもしれません。

けれども、数学者たちは今この瞬間も、「制約と創造」 の間で新たな理論を生み出しています。

📌 「普遍的真理を目指して:発見と創造」(小林俊行先生)

数学の定理は厳密な論理に支えられていますが、その背後には数学者たちの「感性」があります。

制約を超え、新しい視点を見つけることこそが、数学の創造なのです。

*

🔎 数学における「制約と創造」

数学者たちは、さまざまな「制約」を超えることで、新たな理論を生み出しています。その中でも特に重要なものを見てみましょう。

🔹 道具の制約 – 新しい数学理論は、時に「道具の発明」から始まる。

🔹 固定観念の制約 – 数学の発展は、当たり前とされていた概念を疑うことで生まれる。

🔹 論理・言語の制約 – 数学は厳密な論理と言語によって記述される。だからこそ、自由な思考が可能になる。

🔹 美しさという制約 – シンプルで美しい数学理論こそが、長く発展していく。

数学の創造は、単なる計算の積み重ねではなく、制約を超えて新たな視点を見つけることなのです。

*

📖 制約を乗り越えて生まれた数学の例

制約を乗り越えることで、新たな数学的発見が生まれます。その代表例をいくつか紹介しましょう。

✅ 虚数の発見

かつて「負の数の平方根は存在しない」と考えられていました。

けれども、「ないなら作ろう!」という発想で生まれたのが 虚数(√-1) です。

今では物理学や電気工学に欠かせない概念となっています。

✅ 数学の応用例

数学は、現実世界の課題を解決するための強力なツールでもあります。

例えば…

🔸 CTスキャンやMRI:数学的な積分理論が応用されている。

🔸 暗号技術:整数論がデータ通信の暗号技術に活用されている。

🔸 金融数学:ブラウン運動の理論が株価予測に利用されている。

*

🐰 ウエルの感想

数学の創造って、何かに似ていると思いませんか?

ウエルが思ったのは…

数学の創造って、ゲームみたいなものかな?🎮

エネルギーを補充しながら、新しいステージをクリアしていく感じでしょうか?💡

特に面白いと思ったのは、4つの「制約」のお話です。

特に、「美しさという制約」のお話が心に残りました。

数学は厳密で複雑なものに見えるけれど、実は「美しさ」が重要な指標になっているなんて、とても面白いですよね!✨

あなたにとって「創造性を発揮する瞬間」とは何でしょうか?

💬 コメント・アイデア、大歓迎です!

それでは、素敵な週末をお過ごしください💙

【アメリカのエネルギーバー、異常な種類の多さ!? 日本のウェルビーイングフードにチャンス?】

2025.3.14|ウェルビーイング応援サイト

©olivie-strauss

どうでもいいですが、アメリカで売ってるエネルギーバーの種類と数、異常じゃないですか?マーケットがよっぽどでないのか。。。なんか日本食品チャンスありそう笑

— @takuyakitagawa

🗓 今日は3月14日、ホワイトデー!

そして、イギリスのウェルビーイング研究者 ジャン=エマニュエル・デ・ネーヴ先生(Jan-Emmanuel De Neve) のお誕生日でもあります🎂✨

ジャン先生、おめでとうございます!🥂

さて、本日のウェルビーイングニュースは…

🇺🇸 アメリカのエネルギーバー市場、すごすぎる!?

出典:株式会社TABATA

スーパーにずらりと並ぶバー製品の棚…「どれだけ種類あるの!?」 と思うほどの圧倒的な品数。プロテインバー、グルテンフリーバー、ナチュラル素材バー…その数、数百種類以上!

でも、ここで気になるのは、

👉 「日本のウェルビーイングフードは、このマーケットにチャンスがあるのでは?」という視点です。

*

🍙 「エネルギーバー vs おにぎり」? 日本のウェルビーイングフードの可能性

©maryam-sicard