ときは1月28日、水曜日。

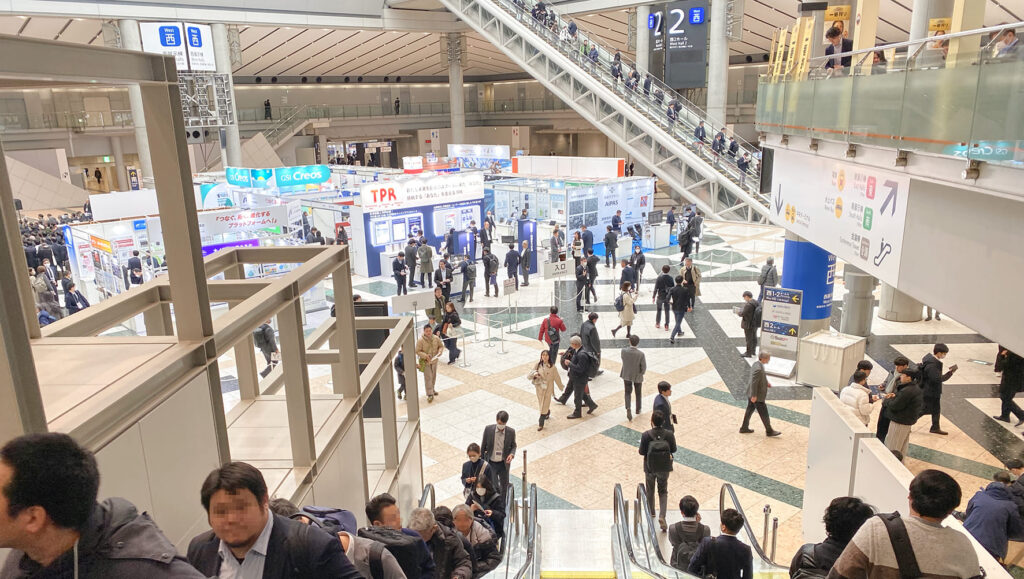

よく晴れた冬の日の昼下がり、ビッグサイト西2ホールに足を運びました。

今回で第3回を迎える「WELL-BEING TECHNOLOGY展」。

ビッグサイト自体は何度も訪れてきた場所ですが、

「TECHNOLOGY展」に向かう自分の足取りには、どこか不思議な感覚がありました。

“最新技術”という言葉よりも、どちらかといえば

「人」や「暮らし」に目を向けてきた自分にとっては、少し意外な場所だったからです。

正直に言えば、私はいわゆる“テック寄り”の人間ではありません。

テクノロジーから少し距離のあるところで、

人の感覚や、言葉にならない気持ちのほうを気にして生きてきました。

それでも今回は、「ウェルビーイング」という言葉に導かれるように、

気づけば会場に足を運んでいました。

会場の混雑具合は、ちょうどいい。

人が多すぎて流されることもなく、少なすぎて寂しいわけでもない。

来場者たちはそれぞれの目的を胸に、静かにブースを巡っている様子でした。

入場してすぐ、手渡されたのはプロテインバー。

少し意外で、でもどこか象徴的にも感じました。

「ウェルビーイング」という言葉が、

理念ではなく、“身体”のほうから始まっているような気がして。

せっかくなので、何か話を聞いてみようと思い、

スタッフの方にセミナー会場の場所を尋ねます。

案内されたのは、ディスカバリーステージ。

こうして今回の展示体験は、

「測ること」と「測らないこと」のあいだを行き来するように、

静かに始まりました。

目次

セミナーレポート①

今回の展示会では、「ウェルビーイング」が

理念やスローガンではなく、

技術や制度として、どう実装されつつあるのかを、

実際の現場で体感することができました。

会場では、ウェルビーイングやAI活用をテーマにしたセミナーが開催されていました。

立ち止まって耳を傾ける人の多さから、関心の高さが伝わってきます。

13時からの基調講演。

開始5分前に会場へ入ると、すでにほぼ満席でした。

空いていた前方の席に腰を下ろし、

弘前大学の村下先生のお話を聴きます。

とても滑らかな語り口で、

40分間、ほとんど間を置くことなく、次々と話題が展開していきました。

講演の冒頭、先生はこんな問いを投げかけます。

「世界で、いちばん長生きしている人は、何歳だと思いますか?」

116歳、122歳――

そんな数字を聞いて、驚きました。

そんな年齢まで生きるとは、どんな感覚なのだろう。

どんな景色を見て、どんなことを考えながら日々を過ごしているのだろう。

同時に、その“未来の長さ”が、どこか現実味を帯びないもののようにも感じられました。

あまりに遠くて、まだ自分の実感とは結びつかない──

そんな感覚です。

では、本当に大切なのは何なのか。

村下先生のお話は、そこから

「長寿」という言葉の意味そのものへと、静かに踏み込んでいきました。

※出典:弘前大学『「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」にて村下副学長(教授)基調講演』

(弘前大学 副学長・村下公一先生 講演の様子)

基調講演

グローバルWell-being共創社会の実現

弘前大学・村下公一 副学長(教授)

村下先生は、健康ビッグデータの解析や社会実装の事例を交えながら、

COI-NEXTで進められている「ウェルビーイング地域共創」の取り組み、

そしてJ-PEAKSを含む研究の最新動向について語ってくださいました。

ここからは、講演の中でも特に印象に残ったポイントを整理して紹介します。

要点①

「長生き」よりも、「どう生きるか」

日本は世界有数の長寿国で、100歳を超える人はすでに10万人規模に達しています。

けれども先生が強調されていたのは、

「寿命の長さ」そのものではありませんでした。

大切なのは、

どれだけ長く生きるかではなく、どう生きるか。

健康は目的ではなく、

「やりたいことを実現するための手段」だという視点です。

これは、医療や健康を“管理”として捉えるのではなく、

人生の質(QOL)を支える基盤として考える──

その発想が、講演全体を貫いていました。

要点②

長寿の鍵は「生活習慣」だけでなく「つながり」

村下先生が繰り返し強調していたのが、

長寿を支える要因は医療や運動だけではない、という点でした。

食事・運動・睡眠・休養に加え、

近年とくに重要視されているのが「人とのつながり」。

長寿地域の調査や疫学研究からも、

社会的なつながりが強い人ほど健康寿命が長いことが示されています。

分子レベルの老化研究が進む一方で、

「誰と、どんな関係の中で生きているか」という社会的要因が、

身体そのものに影響している——その視点が印象的でした。

要点③

“短命県”青森は、課題が尖った研究フィールド

弘前大学が拠点を置く青森県は、

長らく「短命県」として知られてきました。

特に40〜50代の死亡率が高いという課題を抱えています。

けれども村下先生は、こう語ります。

課題が集中している場所ほど、

解決策が見えたときの社会的インパクトは大きい。

いわば「逆境の最前線」。

だからこそ、ここで得られた知見は全国、そして世界へと広がる可能性を持つ。

“辺境からイノベーションが生まれる”という言葉が、強く印象に残りました。

要点④

21年かけて育てた、希少な健診データ

弘前大学の最大の強みは、

20年以上にわたって継続されてきた大規模健康調査です。

- 医師・看護師・技師など多職種が関与

- 一人あたり最大10時間規模の検査

- 身体・生活習慣・心理・社会背景まで網羅

こうした“密度の高いデータ”を長期にわたって蓄積してきた例は、世界的にも稀です。

この蓄積があるからこそ、

企業連携や社会実装へとつながっている──

その説明には強い説得力がありました。

要点⑤

ウェルビーイングに必要なのは「データ」よりも「信頼」

講演の中で、特に心に残ったのがこの言葉です。

「データの前に、人との信頼関係がある」

どれほど精緻なデータがあっても、

住民が安心して参加しなければ研究は成り立たない。

村下先生はこれを

「人のプラットフォーム」と「データのプラットフォーム」

という二層構造で説明していました。

信頼があってこそ、データは生きる。

技術の話でありながら、とても人間的な視点でした。

要点⑥

共創とは「名前を連ねること」ではない

産学官民連携についても、率直なお話がありました。

企業は“名前を出すだけ”では参加できず、

本気で研究に関わることが条件。

研究費も短期ではなく、複数年単位で設計され、

社会実装まで見据えた本格的な共同研究として進められています。

「共創」という言葉が形骸化しがちな今、

本当に“走る覚悟”があるかどうかが問われていると感じました。

要点⑦

健診データは「量」よりも「深さ」

一般的な健診が30〜40項目程度であるのに対し、

弘前の健診は数千項目に及びます。

- 血液・生理データ

- ゲノム・腸内細菌

- 生活習慣・心理・社会環境

これらを統合することで、

少人数でも高精度な予測が可能になる。

「AIはデータがなければ育たない。

だからこそ、希少なデータがある場所に人が集まる」

という言葉が、深く印象に残りました。

要点⑧

予測の先へ──“どう介入するか”が本当の勝負

病気を予測できても、それだけでは意味がない。

重要なのは、

・何を

・どの順番で

・その人に合った形で

実行できるか。

ここにAIが入り、

個人に最適化された行動プランを提示する未来が描かれていました。

要点⑨

QOL健診とAIエージェントの構想

大規模健診をそのまま全国展開するのは難しい。

そこで構想されているのが「QOL健診」です。

身体・口腔・メンタルなどを統合し、

短時間で測定 → フィードバック → 行動支援へ。

将来的には、

自宅で測定し、AIが助言し、日常が少しずつ変わっていく——

そんな未来像が語られました。

要点⑩

プロジェクトで終わらせない「自走モデル」

国の研究費が終わっても続く仕組みをつくること。

行政は医療費削減、

企業は価値創出、

住民は生活の質向上。

三者がそれぞれに意味を持つ循環構造が描かれていました。

要点⑪

デジタルツインが描く、これからのウェルビーイング

複数のデータを統合し、

サイバー空間に“自分の分身”をつくる。

そこでリスクを予測し、

最適な行動をシミュレーションする。

目指すのは、

「亡くなるその日まで、自分らしく生きること」。

テクノロジーは、そのための“道具”なのだと感じました。

要点⑫

世界の潮流と、弘前大学の次の一手

ウェルビーイングは、いまや世界的な政策・研究テーマです。

10万本規模の論文メタ解析では、

「自然」「環境」「体験」といった領域が急速に伸びていることも紹介されました。

弘前大学では今後、

大学院を「グローバルウェルビーイング研究科」へ統合する構想も進んでいます。

最後は、

「ぜひ一緒に取り組んでほしい」

という言葉で締めくくられました。

聴講を終えて

健康とは、

単に病気にならないことではなく、

「自分の人生をどう生きたいか」を支える土台なのだと、改めて感じました。

食事、運動、睡眠、休養。

そして、人とのつながり。

どれも当たり前のようで、けれど決して軽くはないものばかりです。

テクノロジーが進化するほど、

私たちはその“当たり前”を、もう一度ていねいに見つめ直す必要があるのかもしれません。

この講演を聴けただけでも、

今回の展示に足を運んだ意味は十分にあった——

そう感じさせてくれる時間でした。

セミナーレポート②

AIを使った働き方の課題解決へのアプローチ

会場では、AI×ウェルビーイングをテーマにしたセッションが行われました。

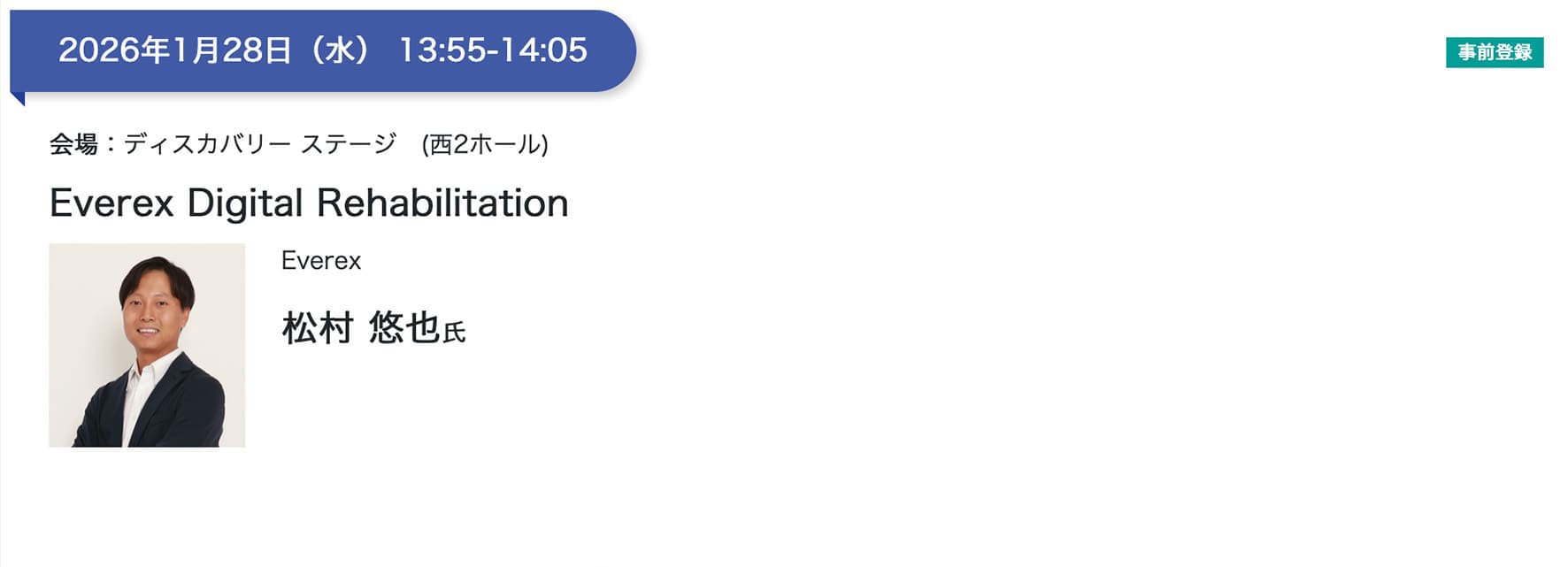

13時55分から始まった30分間のセッションは、

「AI×ウェルビーイング」という言葉の印象を、静かに、しかし確かに塗り替える内容でした。

このセッションで共通して語られていたのは、

「AIは人を置き換えるものではなく、人が“人らしく働く”ための余白をつくる存在になりつつある」

という視点です。

登壇した3社はいずれも異なる分野に取り組みながら、向いている方向は同じでした。

それは――

人が無意識のうちに抱え込んでいる負担に、そっと手を差し伸べること。

そのアプローチが、医療・職場・製造現場というまったく異なる場所で、同時に起きていることが印象的でした。

1. EverEx|デジタルリハビリで「治療を日常に戻す」

最初に登壇したのは、韓国発のデジタルリハビリ企業 EverEx(エバーエックス)。

整形外科領域では、通院やリハビリの負担が大きく、

「続けられないこと」自体が大きな課題になります。

EverExが目指しているのは、

“専門的なリハビリを、自宅で無理なく続けられる状態”。

AIによる姿勢解析と、医師・理学療法士の知見を組み込んだ運動提案により、

単なる運動アプリではなく、DTx(デジタル治療)としての位置づけがなされている点が印象的でした。

- AIによる姿勢推定(24か所のポイント解析)

- 個別最適化された運動プログラム

- 実証データに基づく改善効果(痛み軽減・高い継続率)

- 韓国・米国・日本での展開

ここで感じたのは、

AIが「治す存在」になるのではなく、

治療を“続けられる環境”を整える存在になっているということでした。

言い換えれば、AIは主役ではなく、治療を支えるインフラになりつつある、という印象でした。

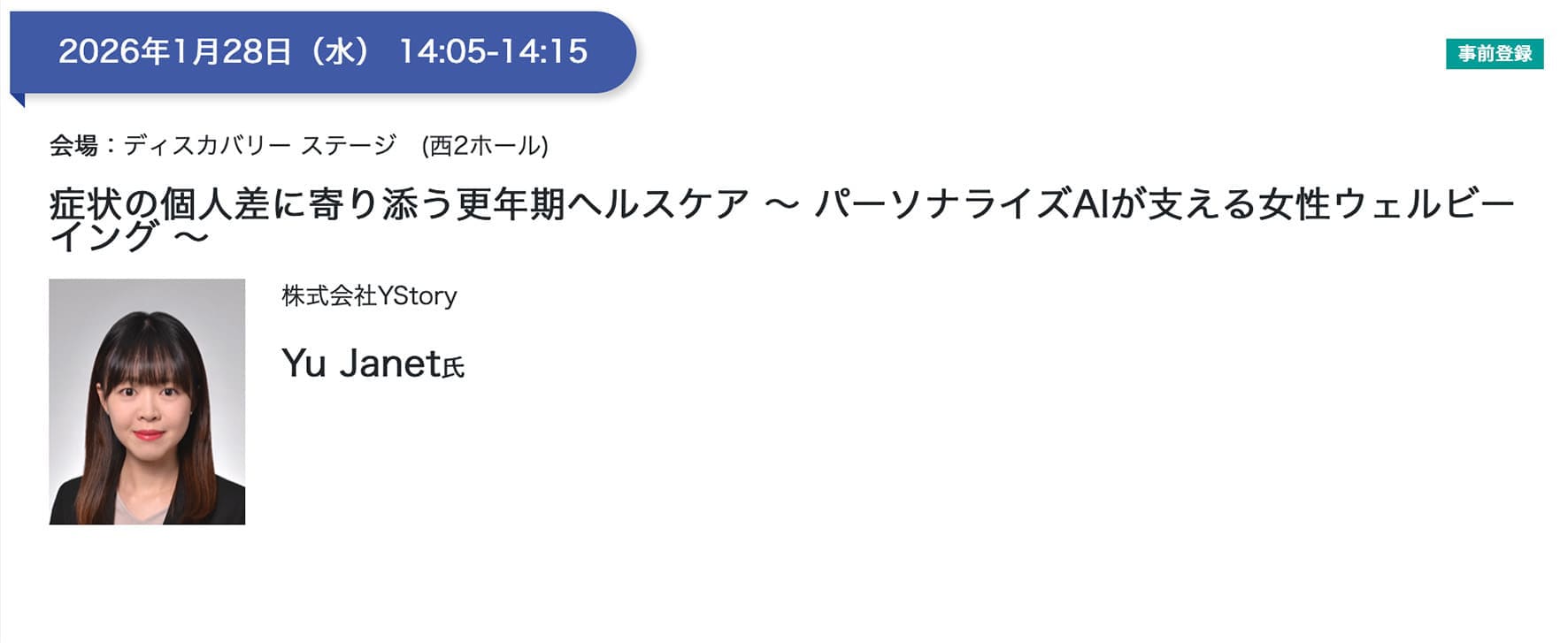

2. YStory|更年期に「寄り添い続ける」AI

続いて登壇したのは、更年期ヘルスケアに取り組む YStory(ワイストーリー)。

更年期の特徴は、

・症状の種類が非常に多い

・個人差が大きい

・時期や環境で揺れ動く

という、「正解のない不調」であること。

YStoryはそこに対して、

AI×医学的エビデンスで“伴走する”というアプローチを取っています。

印象的だったのは、

「治す」のではなく「一緒に向き合う」という姿勢。

- 京都大学との共同研究によるデータ設計

- AIによる行動変容支援

- 企業向け(B2B)と個人向け(B2C)の両軸展開

- 臨床試験による改善効果の可視化

更年期を「我慢するもの」から

「理解し、対話し、整えていくもの」へ。

AIはここでも、診断者ではなく、

不調の波に寄り添い続ける存在として設計されていました。

3. CoLab|フィジカルAIが変える「働く現場」

最後に登壇したのは、製造業向けにフィジカルAIを展開する CoLab(コラボ)。

ここで語られたのは、

「人はなぜ、いまだに単純作業から解放されないのか?」という問いでした。

製造現場ではロボット化が進んでいるように見えても、

実際には“組み立て工程”だけが自動化しきれず、人の手に依存しています。

CoLabはこの課題に対し、

- 視覚と触覚を統合したフィジカルAI

- 動きを学習しながら作業するロボット

- プログラミング不要のGUI操作

という形でアプローチしていました。

印象的だったのは、

「人を減らすためのAI」ではなく、

“人が人らしい仕事に集中できる環境をつくるためのAI”だという点。

単純作業をAIに任せることで、人は判断や創造に向かえる。

その設計思想は、とてもウェルビーイング的でした。

3社を通して見えたこと

3社のアプローチは異なりますが、共通していたのはこの3点です。

- 医療:治療を“続けられる日常”に戻す(EverEx)

- 職場:揺れる不調に寄り添い続ける(YStory)

- 現場:人を単純作業から解放する(CoLab)

どれも、AIを前面に出していません。

むしろ、AIは静かに裏側で働き、

人が自然な状態に戻るのを、静かに支える技術のあり方でした。

「効率化」や「自動化」という言葉よりも、

“人が人らしくいられる余白をつくる”こと。

そして同時に、

単純作業が減った先に、人は本当に幸せになるのか?

という問いも、心に残りました。

答えはまだありません。

けれど、その問いを投げかけてくれたという点で、

このセッションはとても豊かな時間だったと思います。

ブースレポート(画像あり)

「心を測るAI」と「心を測らない鳩」——同じ会場にあった、ふたつの未来

会場には、思わず立ち止まってしまう展示がいくつもありました。

とりわけ印象に残ったのが、

「心を測ろうとする技術」と

「心を測らないことで寄り添う技術」が、

同じ空間に並んでいたことです。

ひとつは、表情や動きから感情を読み取ろうとするAI。

もうひとつは、言葉すら使わずに“想い”だけを届ける鳩時計。

どちらも人の心に近づこうとしている。

けれど、その距離の取り方は驚くほど違っていました。

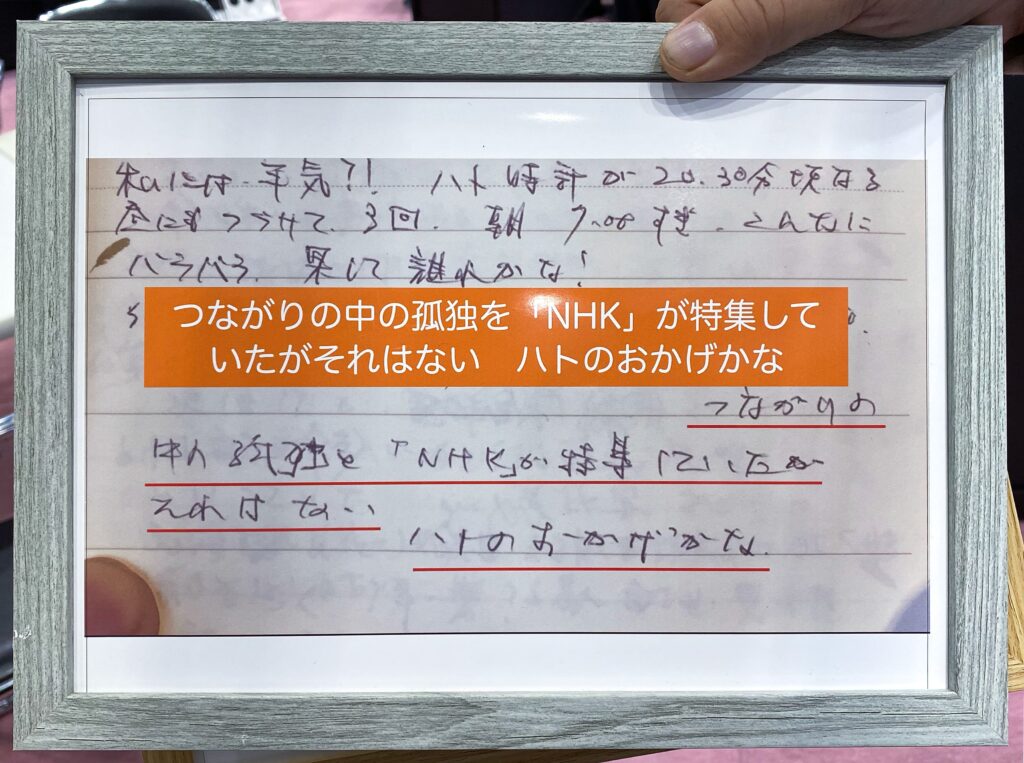

① 鳩時計(OQTA)

言葉の代わりに、鳩の音。届くのは“内容”ではなく、“想ったという事実”。

解析も、評価もありません。

あるのは、「いま、あなたを思った」という事実だけ。

テクノロジーが進化すればするほど、

私たちは“正しく伝えること”に慣れていきます。

でも、OQTAの前に立つと、ふと立ち止まってしまう。

理由を説明しなくてもいい。

言葉にしなくてもいい。

ただ、想ったことが、音になる。

その静かな仕組みは、

この会場に並ぶどのAIよりも、

人の心に近い場所にあるように感じられました。

押すのは、ボタンひとつ。伝わるのは、言葉にならない気配。

IoT鳩時計「OQTA Heart Poppo」は、映像・体験領域のアワードでも注目されたそう。

最新技術が並ぶ会場で、あえて“測らない”仕組みが、強く記憶に残りました。

ブースには“推し”の熱量が漂っていました。

人が立っているだけで、物語になります。

鳩時計 コンセプトの余韻。

余白や「間」を、テクノロジーでつくる。鳩時計の発明は、思想でもある。

「伝える」より「置いておく」。受け取り方は、受け取った人の自由。

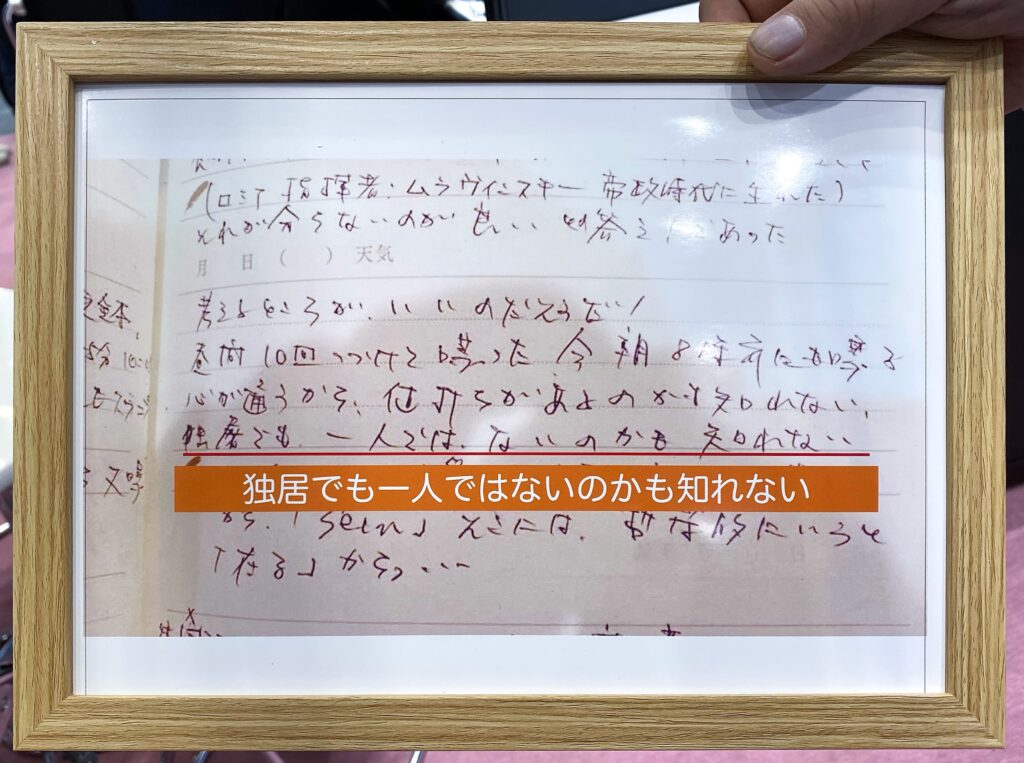

鳩時計 現場の声・文脈

機能よりも、体験。

ここにはプロダクトの説明以上の空気がありました。

ブースには、開発者である 高橋浄久さん だけでなく、

この鳩時計を大切に思い、支えている方々の姿もありました。

有給を取って、遠方から立っている方もいたそうです。

説明のひとつひとつがとても丁寧で、

「広めたい」というより、「大事にしている」という気持ちが、静かに伝わってきました。

高橋さんは、お坊さんでもあり、

この鳩時計を「祈りのようなもの」だと話していました。

実際に、仏壇のそばに置いている方もいるのだそうです。

技術やアイデア以上に、

その関わり方そのものが、このプロダクトを象徴しているように感じられました。

想いは、届いた瞬間に、

かならずしも「いい形」で返ってくるとは限らない。

それでも鳩時計は、ただ鳴る。

受け取るかどうかを、相手に委ねたまま。

それが、この鳩時計のいちばん静かな強さなのかもしれません。

OQTA Heart Poppoは、言葉を介さず“想い”を伝える非言語IoTコミュニケーション。

日本文化に息づく「余白」や「間」の感覚を、現代の技術としてそっと形にした鳩時計です。

その音を通して、これまでに180万回以上の“想い”が、静かに届けられてきました。

② 脳波(Cybernex)

「“いまの自分”を、数値でそっと見つめる。」

脳波からリラックス状態を可視化する展示。

感じているつもりの“落ち着き”と、実際の状態の差が静かに浮かび上がる。

次に足を止めたのは、「脳波」を扱うブースでした。

香り、音楽、光、空間。

私たちが「心地よい」と感じているものが、

本当に脳をリラックスさせているのかを可視化する技術です。

印象的だったのは、

「好き」と「リラックスしている」は、必ずしも一致しないという話。

たとえば、好きな香りでも、慣れてしまえば脳の反応は弱くなる。

一方で、少し意外な刺激のほうが、かえって深く反応することもあるそうです。

——人間の感覚って、思っている以上に曖昧で、正直。

「気持ちいいと思っていること」と

「実際に身体が緩んでいること」は、同じとは限らない。

そんな当たり前だけれど、ふだん意識しない事実を、

この展示は“数字”というかたちで、そっと突きつけてきました。

展示会で配布されていた資料より。耳から脳波を取得する「Ear Brain Interface」の構想。

脳の状態を“測る”ことが、

自分をいたわる入り口になる時代へ。

脳波が「まだ言葉になる前の内側」を映し出すものだとしたら、

次に向かったのは、その“内側が外に現れた瞬間”を読み取ろうとする技術でした。

③ 感情・表情解析AI(SOLO Wellbeing)

表情や視線の動きから感情を解析するAI。

人の内面を「見える化」する技術として紹介されていた。

SOLO Wellbeingは、表情や視線の動きなどから感情を推定し、

人の内面を「見える化」する技術に取り組んでいる企業です。

ブースに掲げられていたのは、

「人の心理の理解が、成功のカギになる」という言葉。

たしかに、人の気持ちが分かれば、

人間関係も、仕事も、もっとスムーズになるのかもしれません。

けれど同時に、こんなことも思いました。

——もし、自分の感情がすべて可視化されたら、

私たちは本当に“楽”になるのだろうか、と。

現在はまだ試験的な段階ではあるものの、

将来的には「表情」「視線」「脈拍」「発汗」「瞳孔の動き」など、

複数の身体反応を統合して感情を推定する研究が進んでいくそうです。

展示会で配布されていた資料より。

感情を数値化し、傾向として捉える試み。

脳波が、言葉になる前の「内側」を教えてくれるとしたら、

感情解析AIは、外に現れた「反応」を読み取ろうとする技術。

けれど——

感情を“理解できる”ようになるほど、

「理解しなくても寄り添える関係とは何か?」という問いが、

かえって浮かび上がってくるようにも感じました。

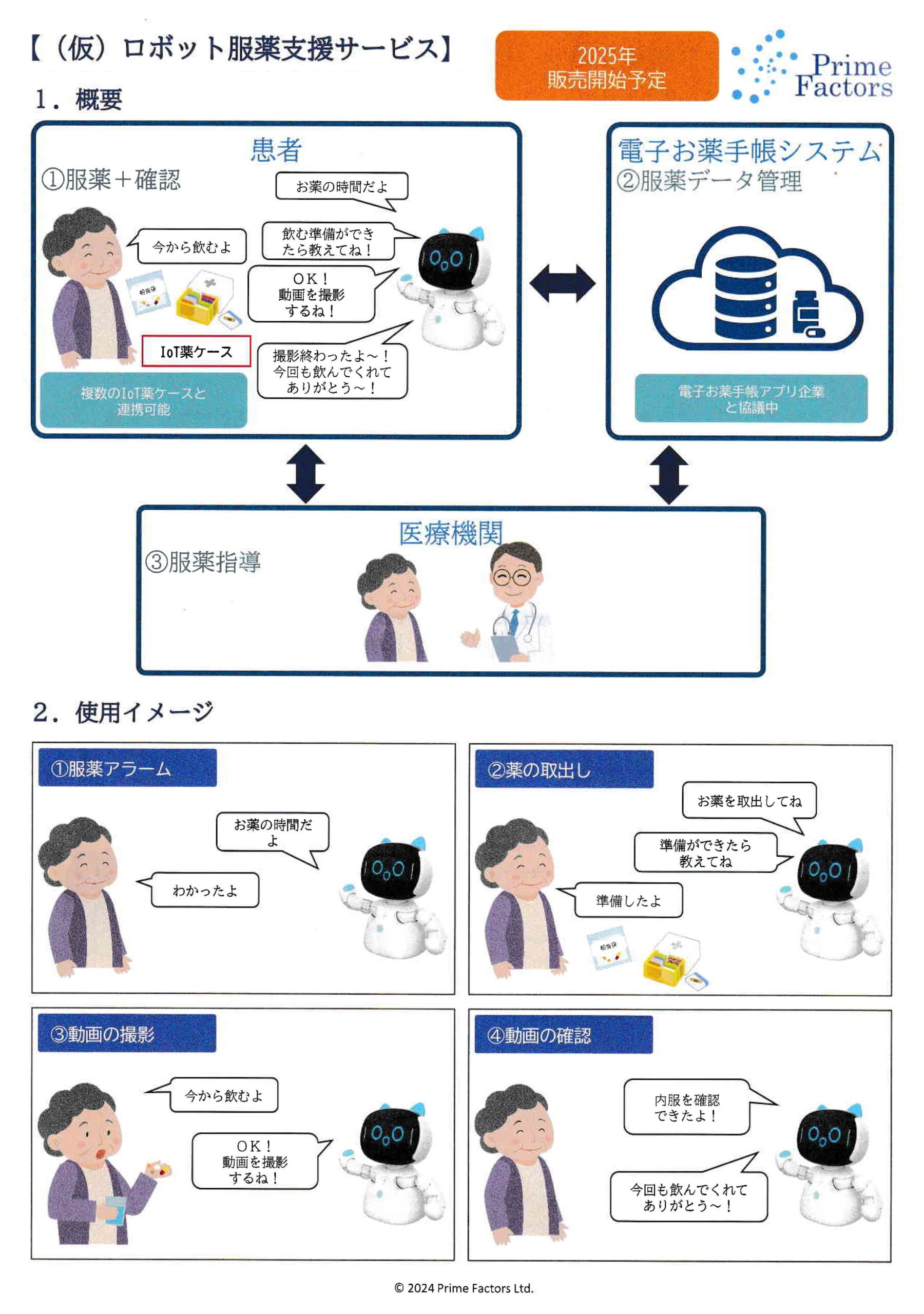

④ ロボット/服薬支援(プライム・ファクターズ)

感情や脳の状態を「見る」技術を見たあと、

次に現れたのは——

もっと日常に近く、もっと生活の中に入り込んでくる存在でした。

株式会社プライム・ファクターズさんのブースで目を引いたのは、

ひときわ存在感のある、猫型ロボット。

思わず足を止めてしまう、やわらかい佇まいでした。

| 機能例 | 機能詳細 |

| 1. 服薬アラーム | 服薬時間をお知らせ |

| 2. 動画撮影 | 服薬する様子を動画として撮影 |

| 3. 医療機関通知 | 過料服薬発生時に医療機関へ確認。服薬履歴、残薬等のデータを医療機関に転送。 |

| 4. 認知症対策 | 会話・食事・運動による認知症対策 |

展示会資料より。

「支えるのは、正確さだけじゃない。」

子どもや高齢者の服薬や生活を、そっと支えるロボット。

このロボットは、もともと台湾で開発され、

教育現場などでも活用されてきたインテリジェントロボットだそうです。

正直に言うと、私はかなり惹かれました。

「こんなロボットと一緒に勉強できたら楽しかっただろうな」と思ってしまうほど。

印象的だったのは、

“管理するためのロボット”ではない、という点です。

服薬や生活を「監視」するのではなく、

忘れやすい日常に、そっと寄り添う存在。

プライム・ファクターズの岩渕崇さんは、

とても丁寧に、そして楽しそうに話してくださいました。

その姿から伝わってきたのは、

このロボットを「効率化の道具」としてではなく、

人の生活に自然に溶け込む存在として育てているという感覚でした。

介護や医療という、少し重たくなりがちなテーマの中で、

このロボットは不思議と重さを感じさせません。

どら焼きを食べながら、未来の話をするような。

そんな距離感でした。

展示会で配布されていた資料より。

“見守る”のではなく、“寄り添う”という設計思想が伝わってくる。

「いつか」ではなく、「もうすぐそこにある未来」。

このロボットは、

テクノロジーが人の暮らしに入っていく、そのちょうどいい距離感を

静かに教えてくれているように感じました。

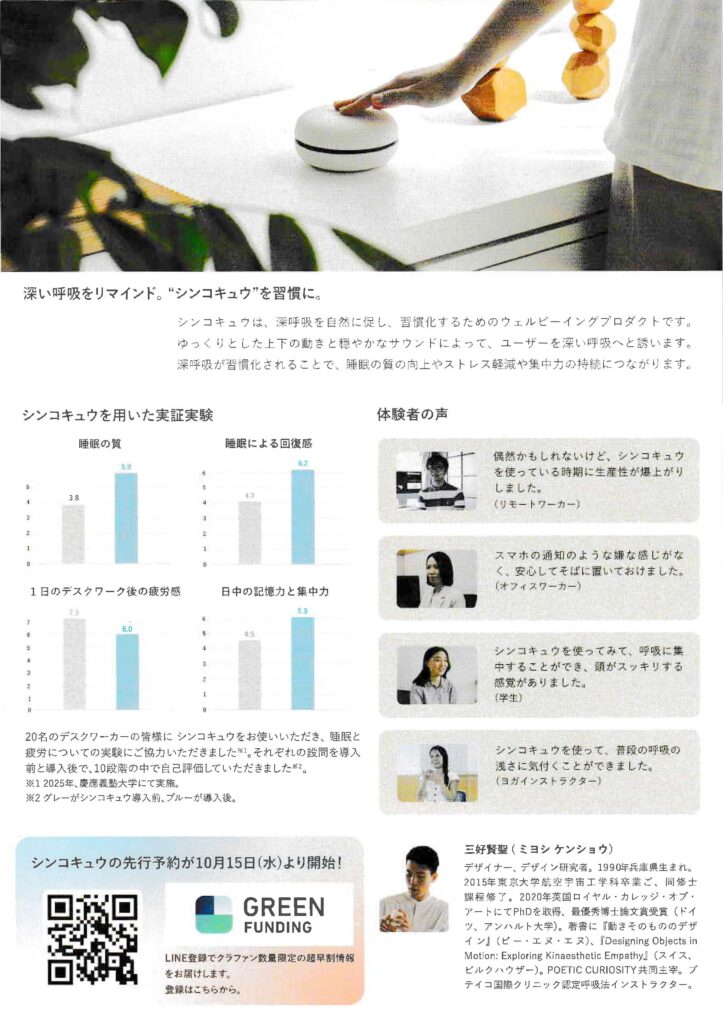

⑤ シンコキュウ

展示の終盤で出会ったのが、「シンコキュウ」でした。

深呼吸を促す、ただそれだけのプロダクトです。

最初に惹かれたのは、その“かたち”でした。

手のひらに収まる、やわらかな丸み。

これは、「動きのデザイン」を研究するデザインエンジニア、

三好賢聖さんの作品です。

「ウェルビーイングは、深呼吸から始まる。」

静かに“整える”ためのプロダクト「シンコキュウ」。

集中・リラックス・寝落ちの3モードで、呼吸に寄り添う。

(株式会社シンコキュウ/2025)

「マカロンみたいですね」と声をかけると、

三好さんは少し笑って、こう答えてくれました。

「人が心地よいと感じる形を検証していったら、この形になったんです」

確かに、マカロンのようでもあり、

植物の芽のようでもある。

「植物みたいですね」と言うと、

「ペットじゃなくて、植物っていうのがいいですね」と、

また静かに微笑まれました。

「デスクに置くには少し大きいですか?」

「いえ、一緒に呼吸するならこのくらいがいいんです」

「電源は?」

「数か月もちます。数時間に一度、ゆっくり動くだけなので」

そのやりとりが、とても印象に残っています。

シンコキュウは、操作する装置ではありません。

話しかける必要も、設定を変える必要もない。

ただ、そこにあって、

静かに動き、

こちらの呼吸を思い出させてくれるだけ。

何かを足すのではなく、

「いま、息をしていること」に気づかせてくれる装置。

情報を集め、判断し、最適化し続ける日常の中で、

この「何もしない時間」は、むしろとても贅沢に感じられました。

呼吸に合わせて、ゆっくりと動く。

見ているうちに、自分の呼吸も自然と深くなる。

OQTAが

「誰かを想う気持ち」をそっと外へ届ける装置だとしたら、

このシンコキュウは、

「自分の内側に戻るための装置」なのだと思います。

言葉にしなくてもいい。

測らなくてもいい。

ただ、ひと呼吸おくこと。

今回の展示を歩いていて、

いちばん長く心に残ったのは、

この“何もしない”という体験でした。

実証実験でも効果が示されているという点も印象的。

「深呼吸」という行為の価値を、あらためて思い出させてくれる。

―――

展示会のあと、シンコキュウのクラウドファンディングページを拝見し、

「知らない間に呼吸が止まっている?」という問いに、はっとさせられました。

集中しようとして、無意識に息を詰めてしまう——

その感覚に心当たりがある人は、きっと少なくないのではないでしょうか。

―――

参考までに、シンコキュウは現在クラウドファンディングを経て、

製品化に向けたプロセスが進められています。

▶︎ 【シンコキュウ】ついに製品化

慶應大発・新時代のウェルビーイングプロダクト

深呼吸を日常に取り入れる新しい習慣をサポート

初期ロットは、2026年6月頃の完成予定とのこと。

なお、6月納品分は100台限定で、追加生産は現時点では未定。

追加生産が行われる場合、納期は2026年7月以降になる可能性があるそうです。

写真はないけれど、強く印象に残った展示たち

「測れないもの」をどう扱うか、という問い

写真には残せなかったけれど、強く印象に残った展示もありました。

ここからは、会場でお話を伺ったブースを中心に、配布チラシの一部とともに紹介します。

⑥ 音解析DX(wevelogy OtoRu)

配布チラシより。音の“気配”を捉える発想が印象的だった

音の収集と解析の技術を基盤にした、wavelogyさんのサービス。

特徴的なのは、「音そのもの」ではなく、“音の気配”を可視化するという発想でした。

たとえば、何か新しい取り組みを導入したとき。

オフィスのどの場所で、どんな音が増えたのか。

会話が生まれているのか、静まり返っているのか。

そうした“場の変化”を音として捉え、

そこから組織の状態やウェルビーイングの兆しを読み取ろう、という試みです。

音は、意識していなくても常にそこにあるもの。

だからこそ、数値やアンケートでは拾いきれない

「空気の変化」や「人の気配」が、そこに表れるのかもしれません。

「明るい音が増える」ということが、

必ずしも“騒がしい”という意味ではなく、

人が自然に関わり合っている状態を示す——

そんな視点が、とても印象に残りました。

音は“状態”を語る。

そう思わされる、静かな可視化でした。

⑦ 感性AI(KanseiAI)

布チラシより。感性を“共通指標”として扱う試み

質感や感性といった、これまで「言葉にしづらかったもの」を

可視化・定量化し、企業や社会の課題解決に活かそうとする取り組み。

感性AIが目指しているのは、単にデータを集めることではありません。

人の内側にある「なんとなく」「しっくりくる」といった感覚をすくい上げ、

それを扱えるかたちに翻訳していくことです。

たとえば──

「このデザインは好き」「この雰囲気は落ち着く」

そうした感覚は人によって微妙に異なり、言葉にするのも簡単ではありません。

けれど、感性をある程度“共通の指標”として捉えられるようになれば、

商品開発やサービス設計において、

より納得感のある意思決定が可能になります。

AIと人が共存する未来において、

いま本当に不足しているのは何なのか。

それは、「正解を出す力」ではなく、

人の感じ方の違いを理解し、受け止める力なのかもしれません。

感性とは、感情とは少し違う「感覚の知性」。

論理では測れないけれど、確かに存在する判断軸です。

そしてこの技術が興味深いのは、

AIが感性を“理解している”わけではない、という点にあります。

人が言語化した感覚をもとに、

AIがその構造を整理し、広げていく。

つまり感性AIとは、現時点では

「人間の感覚 × AIの解析力」によって成り立つ共同作業なのだと感じました。

⑧ wellsis

配布チラシより。TSUNAGARIを軸にした体験設計

ウェルシスは“TSUNAGARI”(つながり)をキーワードに、

次世代ライフスタイル提案と、簡単には真似のできない価値づくりを行っているプロジェクトです。

心と体の健康に気づく旅。

地域の資源に触れ、新しい発見と自己理解につながる旅。

そして、原点に立ち返り、静かにリフレッシュする時間。

そこにあるのは、

「よりよく生きること」と「まちや社会との関係性」を、

あらためて見つめ直すための体験設計でした。

ウェルビーイングの時代における

「輝く人生をデザインすること」と

「未来のまちづくり」をつなぐ存在。

wellsisは、そんな立ち位置にあるように感じます。

テクノロジーの展示が並ぶ会場のなかで、

ここだけは少し空気が違っていました。

派手なデモも、数値の提示もない。けれど、だからこそ——

「立ち止まる」「戻る」「整える」といった、

人の基本が静かに立ち上がってくる。

あそびも、休息も、きちんと設計されている。

そのバランスが、とても心地よく感じられました。

Y’s Fit LLC(つなげる健康の輪)のヨガ講師・Yoshimiさんが

とても気さくにお話ししてくださったのも印象的でした。

(時間が押していて、途中でお礼もそこそこに失礼してしまったのが心残りですが……)

けれど、ほんの短いやりとりの中でも、

「人と人がつながる場をつくっている」という実感が、

きちんと伝わってくるブースでした。

「整える」「立ち返る」ことを大切にしたライフスタイル提案。

テクノロジーの時代だからこそ、必要とされる余白。

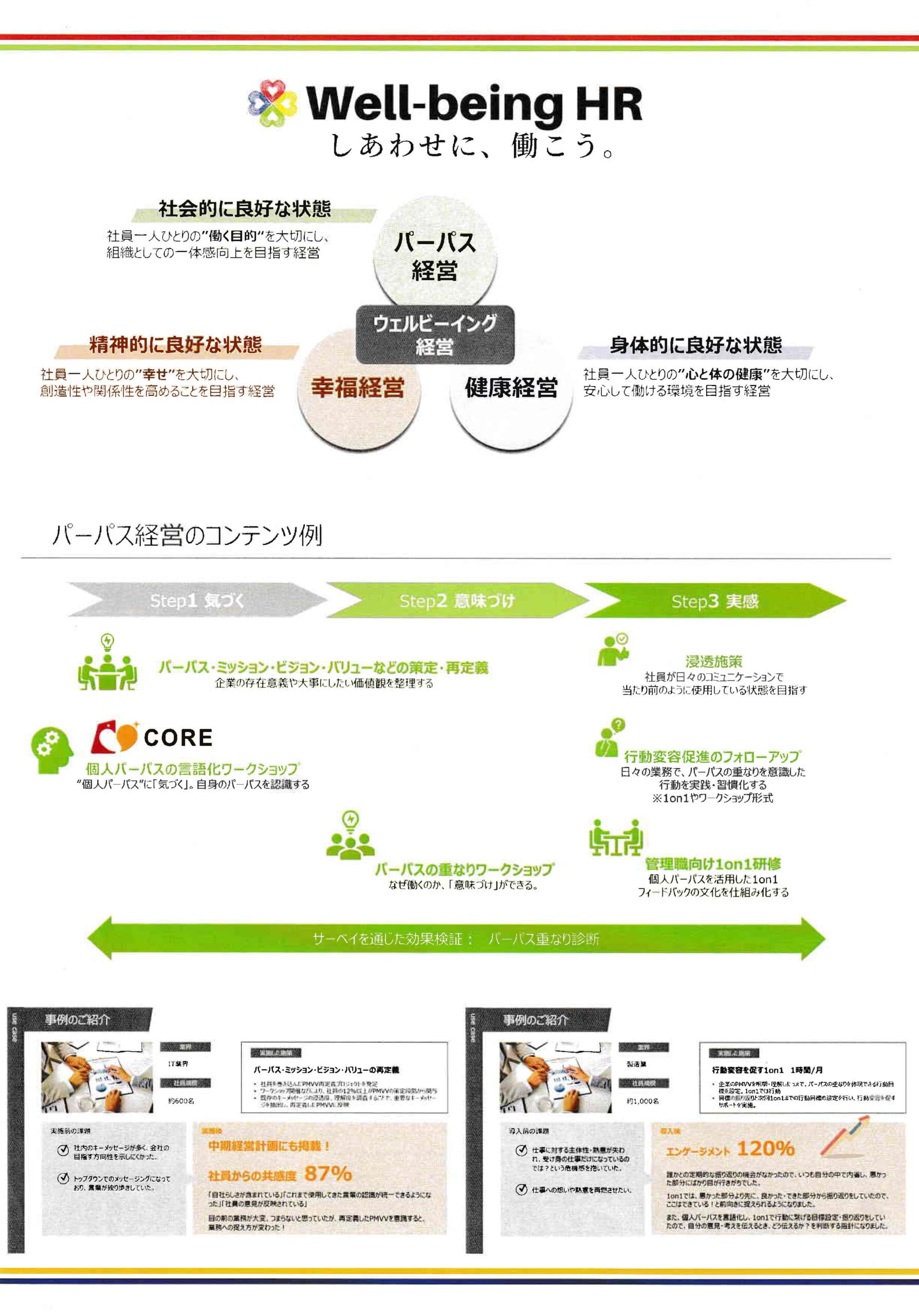

⑨ Well-being HR しあわせに、働こう。

配布チラシより。制度ではなく“行動変容”まで伴走する支援

Well-being HRは、ウェルビーイング経営を「制度」で終わらせず、

組織の中に根づかせていくための伴走型支援を行うサービスです。

HR分野のプロフェッショナルが関わり、

研修だけで終わらせず、実際の行動変容までを丁寧にサポートする。

その結果、行動に移せる人が約70%増えたという実績も紹介されていました。

数字だけを見るとシンプルですが、

「人が変わる」ことの難しさを考えると、とても大きな意味を持つ数字だと感じます。

このWell-being HRを展開しているのが、

前野隆司さんとマドカさんが“最幸顧問”を務める株式会社AZent(アゼント)。

ブースでお話しくださったCOOの新見さんは、とても柔らかく、親しみやすい方で、

初対面とは思えないほど自然に会話が弾みました。

その空気感が、そのまま会社の姿勢を表しているようで。

「ウェルビーイングを扱う人たち自身が、まずウェルビーイングである」

そんな当たり前で、でも実はとても大切なことを感じさせてくれました。

帰り際にお見かけした前野隆司さんから、

なぜか強い“オーラ”を感じたのですが、

それはきっと、新見さんの「前野先生、前野先生」と慕うまなざしが生み出していた空気だったのかもしれません。

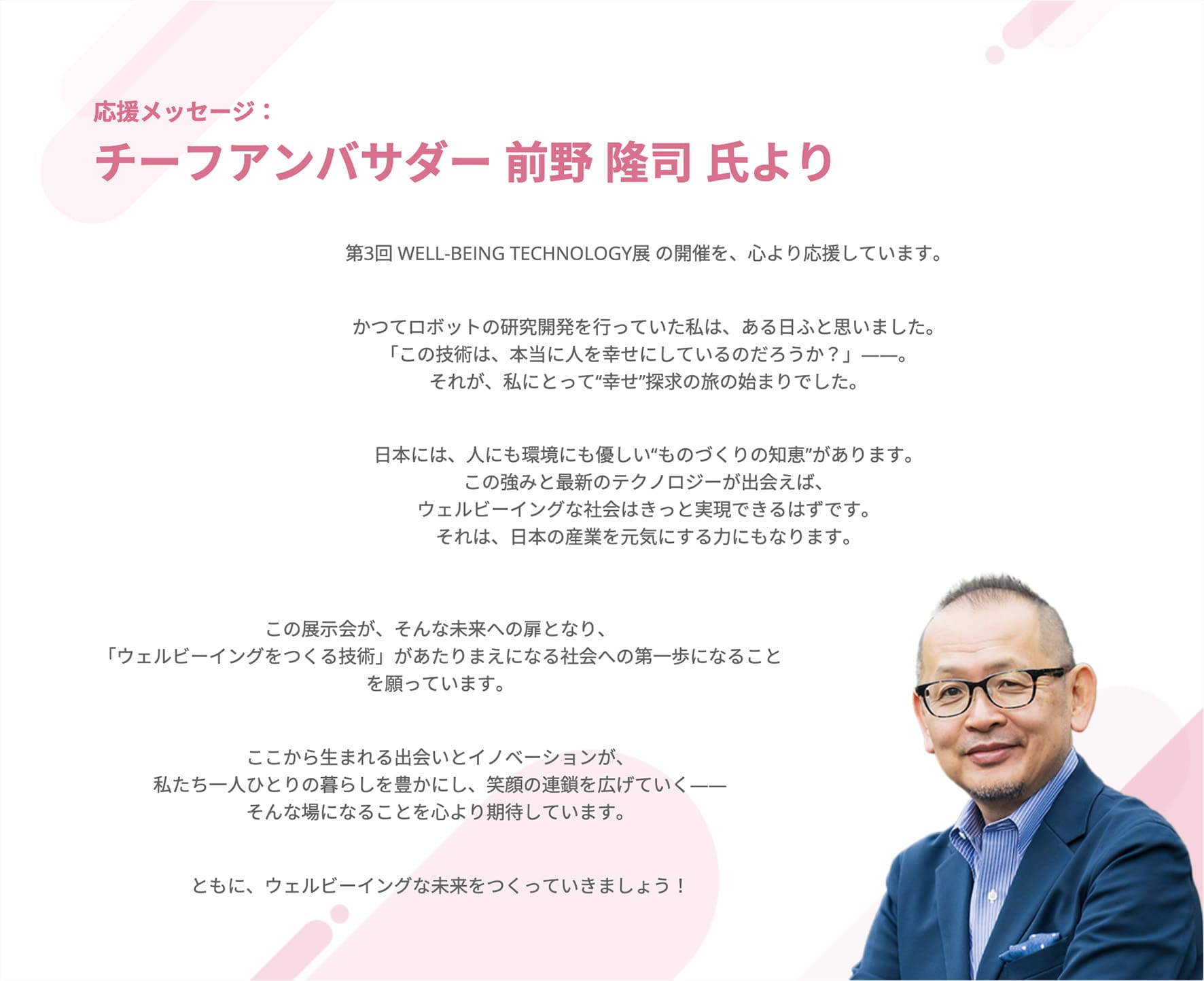

前野先生は、WELL-BEING TECHNOLOGY展によせて、こんな言葉も掲げられていました。

WELL-BEING TECHNOLOGY展のチーフアンバサダーである

前野隆司先生からの応援メッセージ。

出典:WELL-BEING TECHNOLOGY

数値にできるものも、できないものもある。

けれど、どちらも大切にしようとする姿勢こそが、

いまのウェルビーイングなのかもしれない。

この展示全体を、静かに貫いていた思想のように感じました。

正直なところ、

時間の都合ですべてのブースを回ることはできませんでした。

事前に気になっていた展示の半分ほどしか見られなかったと思います。

それでも、不思議と「足りない」という感覚はありませんでした。

むしろ、

ちゃんと持ち帰れたものがある。

そう思える一日でした。

展示会を歩きながら感じたのは、

ウェルビーイングとは「何かを足すこと」だけではなく、

どこまで削ぎ落とせるか、どこまで人に委ねられるか、

という問いでもあるのかもしれない、ということです。

測る技術、支える技術、最適化する技術。

その一方で、

ただ「想う」「呼吸する」「待つ」といった、

とても静かな営みが、確かに人を支えている。

今日出会ったいくつかのプロダクトは、

そのことを思い出させてくれました。

プロダクトは、外側を便利にするものでもあるけれど、

同時に、内側の自分とつながるための装置でもある。

ウェルビーイングという言葉の輪郭が、

この日、少しだけはっきりした気がします。

それぞれのブースで出会った人たち、

その人たちが大切にしている思想、

そして、そこに込められた時間。

冬の冷たい空気のなかで、

とてもあたたかいものを受け取った一日でした。

また機会があれば、

今回見逃した展示や、その後の動きも追いかけてみたいと思います。

終わりに

0枚目の名刺を、出せなかった話

今回、ビッグサイトには名刺を持って行きました。

それは、昨年の夏につくった

ウェルビーイング研究者・石川善樹先生が提案していた

「0枚目の名刺」でした。

肩書きや所属ではなく、

自分の「Be(在り方)」と「Do(関わり方)」が書かれた名刺。

表と裏には、それぞれ過去・いま・未来の言葉が並んでいます。

ただし、そこに書かれているのは“経歴”ではありません。

Beのほうには、出身地や好きなこと、関心のあること。

Doのほうには、仕事や社会との関わり方。

同じ「過去・現在・未来」でも、切り取り方がまったく違うのが印象的でした。

「会社の名刺が“Do”を表すものだとしたら、

これは“その人自身”を表す名刺なんですよ」

以前、石川善樹先生がそう話されていたことを思い出します。

たしかにこの名刺は、

何をしている人か、よりも

「どんな人なのか」「どんなふうに生きたいのか」が、

先に伝わってくる不思議な名刺でした。

けれど、実際の会場では、

それを差し出すのが少しだけ恥ずかしく感じられました。

結局、名刺を渡したのは一度きり。

「個人の名刺しかなくて……」

そう前置きして、そっと差し出すと、

相手の方は静かに、丁寧に受け取ってくださいました。

その瞬間、ふと思ったのです。

名刺とは、本来

「何者かを示す紙」ではなく、

「誰かと関係を結ぼうとする態度」なのかもしれない、と。

測る技術、支える技術、最適化する技術。

たくさんのテクノロジーに触れた一日でしたが、

最後に心に残ったのは、とても人間的なこの感覚でした。

0枚目の名刺は、

そのことを思い出させてくれる、小さな装置だったように思います。

コメントを残す