平凡な日常が続いていく「ゼロ地点」は、馴染み深く、安心できる場所です。

そこに、ほんの少しだけ “これから” の気配が灯ったら──

Compass 0(コンパス 0)は、そんな未来への そっとした予感をともす場所です。

本ニュースレターは「ウェルビーイングな社会を育てていきたい」という願いから生まれました。

研究者の新しい取り組みや知見を手がかりに、私たちが感じたことや気づきを共有し、日々の暮らしや実践にそっと役立つメモとしてひらいています。

また、ここに集う方々との “あたたかいつながり” を大切にしています。

※ 引用文以外の内容は、執筆者個人の見解であり、特定の機関の公式見解を示すものではありません。

ご感想や気づきがあれば、いつでもお聞かせください。🕊️

※最終更新2026.1.31(土)23:58/ 次回更新:2.1

new ページに移行します(_ _)

🌿【明日更新】ウェルビーイング応援サイト、久しぶりに記事を書きました

2026.1.31|

『測る技術と、測らないやさしさ─WELL-BEING TECHNOLOGY 2026 レポート』

こんばんは。

実は今日、

ウェルビーイング応援サイトを 約1年半ぶりに更新 しました。

今回は「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」の展示をきっかけに、

実際に見て、聞いて、感じたことを、

かなり丁寧にまとめています。

・測る技術

・測らないやさしさ

・AIと人の距離感

・そして、最後に残った“静かな気づき”

そんな内容です。

今夜はこれから最終チェックと画像調整をして、

明日また更新予定です。

よかったら、

「ちょっと落ち着いた時間」に読んでもらえたら嬉しいです。

また明日、お知らせしますね。

第5回|今日は、少し立ち止まる日

──「つながり」の話を、ここでひと息

2026.1.30|

ここ数日、「つながり」と「幸福」についての研究を紹介してきました。

・人とのつながりは、収入よりも未来の幸福をよく予測する

・孤独は、脳や身体にとって強いストレスになる

・安心できる関係は、感情や回復力そのものを支えている

どれも、データとして見るととてもはっきりしていて、

同時に、どこか静かな話でもありました。

今日は、あえて新しい研究は出さずに、

この流れをいったんここで「置いてみる日」にしたいと思います。

「わかった気がする」と「腑に落ちる」は、少し違う

研究を読むと、私たちはよくこう思います。

「なるほど、そうなんだ」

「やっぱり、つながりって大事なんだな」

でも、その理解が

本当に自分の中に落ちてくるまでには、少し時間がかかります。

・忙しい日々の中で

・気づけば誰とも話していなかったり

・つながっているはずなのに、どこか孤独を感じたり

そういう現実があるからこそ、

研究の言葉は、すぐには身体になじまない。

だから今日は、

「理解する日」ではなくて、

「そのまま置いておく日」でいいのかなと思いました。

つながりは、考えるものじゃなくて、感じるもの

これまで見てきた研究が一貫して伝えていたのは、

つながりは

・努力で増やすものでもなく

・正解を探すものでもなく

・成果として得るものでもない

ということでした。

ただ、

誰かと同じ時間を過ごしたり、

同じ空間で呼吸したり、

何も言わずにいられたり。

そういう「説明できない時間」の中で、

いつの間にか育っていくもの。

だからこそ、

「どう生きればいいか」という問いに、

はっきりした答えはないのかもしれません。

今日のいちばん大事なこと

今日、ここまで読んでくれたあなたに、

ひとつだけ伝えたいことがあります。

それは、

いま、ちゃんと生きようとしている時点で、

もう十分すぎるほど、ちゃんとしている。

ということです。

誰かと比べなくてもいいし、

うまくできていなくてもいいし、

前に進めていなくてもいい。

つながりは、

「ちゃんとしよう」と思った瞬間に遠ざかって、

「まあ、いいか」と力を抜いたときに、

そっと戻ってくるものなのかもしれません。

🐢 ウエルの感想

ウエルは今日、

「つながりって、考えすぎると見えなくなるのかも」と思いました。

探しているときより、

ふと顔を上げたときのほうが、

そばにあったりする。

だから今日は、

がんばらずに、少し立ち止まる日にしました。

それだけで、十分な一日だった気がします。

第4回|それでも、私たちはどう生きればいいのか

──研究が示した「つながり」という力

2026.1.29|

©sara-canonici

ここまで数回にわたって、

「意味のある人生」と「つながり」についての研究を見てきました。

・社会的つながりは、収入よりも未来の幸福をよく予測していた

・孤独は、脳や身体にとって“危険信号”だった

・安心できる関係は、感情や回復力そのものを支えていた

そして今日、ここまでをふり返って、

あらためて浮かび上がってくる問いがあります。

それでも、私たちはどう生きればいいのだろう?

「つながり」は、努力で“増やすもの”ではなかった

今回紹介してきたモーセン先生の研究は、

22年間・27,000人以上を追った大規模な縦断研究でした。

そこで明らかになったのは、とても静かな事実です。

収入の増減よりも、

「人とのつながりの変化」のほうが、

次の年の幸福を2〜4倍も強く予測していた。

しかも重要なのは、

「人脈を広げた人が幸せになる」という話ではありません。

・信頼できる人がいる

・話を聞いてもらえる

・安心していられる関係がある

そうした質的なつながりこそが、

幸福と強く結びついていたのです。

幸福は「結果」ではなく「循環」だった

この研究がとても興味深いのは、

幸福とつながりの関係が“一方通行ではない”と示した点です。

・つながりが増える → 幸福が高まる

・幸福が高まる → つながりも育つ

つまり、どちらが先かではなく、

小さな変化が、次の変化を呼ぶ循環が生まれているということです。

「まず成功しなければ幸せになれない」

「安定してから人と関われる」

そんな順番ではなく、

人とつながること自体が、人生を前に進めていく力になる。

研究は、そう語っています。

「ちゃんと生きる」は、がんばることじゃなかった

私たちはつい、こう思ってしまいます。

・もっと努力しないと

・役に立たないと

・ちゃんとしていないと

でも、今回の研究が静かに教えてくれたのは、少し違う視点でした。

✔ 誰かと話した

✔ 一緒に笑った

✔ 安心できる時間を過ごした

その積み重ねが、

気づかないうちに心と体を支えている。

「意味のある人生」は、

何かを成し遂げた先にあるのではなく、

人との関係の中で、いつの間にか育っているものなのかもしれません。

🌱 今日のまとめ

・幸福は、収入よりも「つながり」に強く影響される

・つながりは、努力で作るものではなく育つもの

・人と関わること自体が、心と身体の回復になる

だから私たちは、

無理に強くならなくていいし、

立派にならなくてもいい。

誰かと一緒にいられる時間を、

ちゃんと大切にできていれば――

それだけで、もう十分なのかもしれません。

🐢 ウエルの感想

ウエルは今日、

「つながりって、増やすものだと思ってたなあ」と思いました。

友だちの数とか、関係の広さとか。

でも研究を読んでいたら、

どうやら“増やす”より“深まる”のほうが大事みたいです。

それって、なんだか庭みたいだなと思いました。

すぐに花が咲かなくても、

ちゃんと土に根を張っている感じがするから。

水をあげすぎてもだめで、

放っておいても枯れてしまう。

ちょうどいい距離で、

ちゃんと手入れすること。

それが、つながりなのかもしれません。

🌿 ひとこと

昨日は『WELL-BEING TECHNOLOGY 2026』を見に行ってきました。

人と技術、研究と日常、そのあいだにある“余白”について、

いろいろ感じることがありました。

そのことは、もう少し整理してから、

また改めてお届けできたらと思います。

第3回|じゃあ、私たちはどう生きればいいのか

──「つながり」は、つくるものじゃなく“育つもの”だった

2026.1.28|

©karolina-grabowska

ここまで2回にわたって、

「つながり」と「幸福」の関係について見てきました。

・社会的つながりは、収入よりも未来の幸福をよく予測していた

・孤独は脳と体にとって“危険信号”になる

・安心できる関係が、感情や回復力を支えている

──そんな研究の結果を読んでいると、

ふと、こんな疑問が浮かびます。

「じゃあ、私たちはどう生きればいいんだろう?」

今日はその問いに、少しだけ静かに答えてみたいと思います。

「つながり」は、つくろうとすると苦しくなる

まず大切なことがあります。

研究が教えてくれているのは、

「人脈を増やそう」「もっと関係を広げよう」という話ではありません。

むしろ逆です。

つながりは、

頑張って「つくる」ものではなく、

安心できる環境の中で、自然と「育っていく」ものでした。

無理に話題を探さなくてもいい。

役に立たなきゃと思わなくてもいい。

ちゃんとしたことを言えなくてもいい。

「ここにいていい」と感じられること。

それ自体が、つながりの土台になります。

つながりが育つとき、脳は“安全モード”に入る

昨日お話ししたように、

人は孤独を感じると、脳が危機状態になります。

逆に言えば──

誰かと安心していられるとき、脳は「安全だ」と判断します。

このとき起きるのが、

・感情の揺れが小さくなる

・ストレス反応が下がる

・回復や集中に使えるエネルギーが戻ってくる

という変化です。

つまり、つながりとは

「心を強くするもの」ではなく、

心を休ませてくれるものなのかもしれません。

「ちゃんと生きる」は、頑張ることじゃない

私たちはつい、

・もっと頑張らなきゃ

・ちゃんとしなきゃ

・役に立たなきゃ

と思ってしまいます。

でも、今回の研究が教えてくれたのは、

少し違う方向でした。

✔ 誰かと笑った

✔ 話を聞いてもらった

✔ 一緒に静かに過ごした

そういう時間の積み重ねが、

未来の幸福をつくっていく。

それはとても地味で、

数字にもなりにくくて、

SNSではあまり映えないけれど──

確かに、静かに私たちを支えているものなのだと思います。

🌱 今日のまとめ

・つながりは「作るもの」ではなく「育つもの」

・安心できる関係が、心と体を回復させる

・幸福は、努力よりも“関係性の中”で育つ

だから私たちは、

無理に強くならなくてもいい。

ちゃんと生きようとしすぎなくてもいい。

ただ、誰かと同じ時間を過ごせていたら、

それだけで、もう十分なのかもしれません。

🐢 ウエルの感想

ウエルは、

「がんばらないと、つながれない」って思っていました。

でも今日のお話を読んで、

つながりって、

がんばらなくなったときに残るものなのかも、と思いました。

静かに座っているだけでいい時間。

何も言わなくても安心できる時間。

そういう時間が、

明日の自分を支えてくれるなら──

それって、とてもやさしい世界ですよね。

🌱 ひとこと

今日は『WELL-BEING TECHNOLOGY 2026』を見に行ってきました。

人と技術、未来と日常のあいだにある「余白」みたいなものを感じて、

そのときの気持ちを「量子の庭」の制作日誌に少しだけ書いています。

今日の話と、どこかで静かにつながっている気がするので、

よかったら、そっとのぞいてみてください。

次回予告

次回はもう一歩だけ踏み込みます。

「じゃあ、どんな関係が“いいつながり”なんだろう?」

無理せず、疲れず、長く続く関係のヒントを、

研究と日常の両方から見ていきます。

第2回|なぜ“つながり”は、こんなにも私たちを支えるのか

──孤独・感情・脳・体の奥で起きていること

2026.1.27|

©a-chosen-soul

昨日は、

「社会的つながりは、収入よりも未来の幸福を強く予測する」

という研究をご紹介しました。

今日はその続きとして、

なぜ“つながり”がそこまで大きな力を持つのかを、

少しだけ体の内側から見てみたいと思います。

① 孤独は、脳にとって“危険信号”だった

まず大前提として、

人間の脳は「孤独」をとても強いストレスとして認識します。

孤立した状態になると、脳はそれを

「生存の危機に近い状態」

として処理することが、研究からわかっています。

・不安が高まりやすくなる

・ネガティブな情報に敏感になる

・ストレスホルモン(コルチゾール)が増える

つまり孤独は、

気分の問題ではなく、生理的な警報なのです。

だからこそ、

誰かとつながっているだけで、

私たちの脳は自然と安心できるようにできています。

② つながりは、感情の“調整装置”になる

人はひとりでいると、

感情が暴走しやすくなります。

でも、

・話を聞いてもらう

・一緒に笑う

・同じ空間にいる

こうした経験があるだけで、

感情は自然と落ち着いていきます。

心理学ではこれを

「情動調整(emotional regulation)」 と呼びます。

ポイントは、

「問題を解決してもらう必要はない」ということ。

ただ誰かがいるだけで、

私たちの心は勝手に整っていく。

昨日紹介した研究で、

「一緒にいるだけで幸福度が上がる」

とされていた理由も、ここにあります。

③ “社会的安全”があると、脳は回復モードに入る

もうひとつ大切なのが、

社会的安全性(social safety) という考え方です。

・否定されない

・排除されない

・安心していられる

こうした環境にいると、

脳は「防御モード」から「回復モード」に切り替わります。

すると──

・集中力が戻る

・感情が安定する

・身体の回復が進む

つまり、つながりは

心だけでなく、体の回復スイッチでもあるのです。

④ そして、ミトコンドリアにまで影響する

ここで、昨日触れた研究ともつながります。

最近の研究では、

社会的つながりや意味の感覚が、

細胞の中の「ミトコンドリア」にまで影響することが示されています。

ミトコンドリアは、

私たちの体のエネルギーを生み出す場所。

慢性的なストレスや孤独があると、

・炎症が起きやすくなり

・エネルギー産生が低下し

・疲れやすくなる

一方で、

安心できる人間関係があると、

この働きが安定することがわかっています。

つまり──

つながりは、細胞レベルで私たちを支えている。

これは「特別な人間関係」ではなく、

日常の小さな安心でも十分に起こることです。

昨日の研究で

「社会的つながりは収入より強く幸福を予測した」

という結果が出たのも、偶然ではありません。

🌱 今日のまとめ

今日の話をまとめると、こうなります。

・孤独は、脳にとって危険信号

・つながりは、感情を整える

・安心感は、身体の回復を促す

・そしてそれが、未来の幸福につながっていく

だから「つながり」は、

気持ちの問題ではなく、生存戦略なのかもしれません。

🐢 ウエルの感想

ウエルは、

「ひとりで頑張れる人が強い」って思っていました。

でも今日のお話を読んで、

つながることは甘えじゃなくて、

ちゃんと生きるための力なんだって思いました。

誰かと話すこと。

一緒に笑うこと。

同じ時間を過ごすこと。

それだけで、

体の奥が少し元気になるなら、

もっと大事にしていいのかもしれませんね。

次回は、

こうした「つながり」が、

どうやって日常の中で育っていくのか。

そのヒントを、もう少しだけ見ていきたいと思います。

第1回|お金よりも、「つながり」のほうが未来の幸福を決めていた

──モーセン先生の新研究:22年データが示した“社会資本”の強さ

2026.1.26|

©curated-lifestyle

先日、モーセン・ジョシャンルー先生が、こんな研究を紹介されていました。

“Social connectedness is a far stronger predictor of future well-being than income.”

(社会的つながりは、収入よりもはるかに強く、未来の幸福を予測する)

この研究は、オーストラリアの22年分・27,000人以上のデータを用いて、

「社会資本」と「経済資本」のどちらが人の幸福に強く影響するかを検証したものです。

結果はとても明確でした。

つながりの力は、収入の2〜4倍も大きかったのです。

22年間・27,000人以上を追った結果

この研究では、オーストラリアの大規模調査(HILDA)を用いて、

22年間・27,000人以上の追跡データが分析されました。

調べたのは、次の2つが「翌年の幸福」にどう影響するかです。

・社会的つながり(social connectedness)

・収入(income)

そして、幸福は3つの側面に分けて見ています。

・生活満足度(Life Satisfaction)

・ポジティブ感情(Positive Affect)

・ネガティブ感情(Negative Affect)

結果:つながりは、収入より強い予測因子

結果は、驚くほどはっきりしていました。

社会的つながりの変化は、収入の変化よりも

“翌年の幸福”を2〜4倍ほど強く予測していました(指標によって比率は異なります)。

なお、幸福から収入への影響も示唆されましたが、その効果はつながりに比べるとかなり小さいものでした。

つまり、

・収入が少し上がった年よりも

・「人とのつながりが増えた年」のほうが

次の年の幸福感が上がりやすかった、ということです。

もちろん収入も無関係ではありません。

ただ、同じ条件で比べると、つながりのほうがずっと強かった。

もう一つの発見:幸福とつながりは循環する

さらに興味深いのはここです。

この研究では、

幸福度が高いと、次の年の社会的つながりも良くなる

という“逆方向”も確認されました。

つまり——

・つながりが増える → 幸せが増える

・幸せが増える → つながりも増える

幸福とつながりは、

原因と結果ではなく、循環している可能性がある。

この視点は、静かだけど希望があるなと思いました。

🌱 今日のまとめ

今日の研究が示しているのは、ある意味とても素朴なことでした。

「未来の幸福をつくる力は、収入だけでは測れない」

そしてその中心には、

“社会的つながり”があった。

🐢 ウエルの感想

ウエルは、

「お金があったら安心できる」って思ってました。

でも今日のお話を読んで、

安心って、ほんとは

誰かとちゃんとつながってるときに増えるのかもしれないって思いました。

すごいことができなくても、

だれかと話せたり、笑えたりしたら、

それだけで未来はちょっと良くなるのかな。

今日はそんな気がしました。

次回予告

次回は、

「なぜ“つながり”はこんなに強く効くのか?」

研究の背景と、日常での活かし方をもう少し丁寧に見ていきます。

第5回:立ち止まって、少し振り返る

──今週、私たちが見てきた「意味のかたち」

2026.1.25|

©marko-brecic

今週は、「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる研究をいくつか紹介してきました。

どれも、派手な結論があるわけではありません。

けれど読み進めるうちに、共通して流れている空気のようなものがありました。

それはたぶん──

「意味は、静かなところにある」ということでした。

今週、私たちが見てきたこと

・誰かと一緒にいるだけで、人は安心できる

・迷っている大人の姿を、子どもはちゃんと信頼している

・許すことは、記憶を消すのではなく、苦しさを軽くすること

・心の状態は、体の奥(ミトコンドリア)にまで影響している

・そして、善く生きようとする姿勢そのものが、幸福につながっている

どれも、「もっと頑張れ」「もっと成果を出せ」という話ではありませんでした。

むしろその逆で、

✔ うまくやれなくてもいい

✔ すぐに答えが出なくてもいい

✔ 誰かと関わりながら進めばいい

そんな、少し肩の力が抜けるようなメッセージばかりでした。

「意味」は、後から気づくものかもしれない

研究を読みながら、印象に残ったのはこの感覚です。

意味のある人生は、

どこかに完成形があって、そこに到達するものではない。

むしろ──

・迷ったり

・遠回りしたり

・誰かに助けられたり

・思ったようにいかなかったり

そういう時間の中で、あとから「意味だった」と気づくものなのかもしれません。

今週のいちばん大きな発見

今週の研究を通して、いちばん静かに心に残ったのは、これでした。

善く生きようとすることは、ちゃんと自分に返ってくる。

誰かを大切にしようとすること。

誠実であろうとすること。

わからないと言えること。

それらは、損をする行為ではなくて、

人とのつながりや安心感を通して、

ゆっくり自分を支えてくれるものだった。

科学は、その感覚が間違っていないことを、静かに示していました。

🐢 ウエルの感想

「意味って、もっと大きなものだと思ってた」って思いました。

でも今週のお話を読んで、

毎日ちゃんと悩んで、考えて、

誰かと話して、迷いながら進んでいること自体が、

もう“意味の途中”なんだなって感じました。

すぐに答えが出なくてもいい。

ちゃんと立ち止まっているなら、それでいい。

今日は、そんなふうに思えた一日でした。

第4回:善く生きることは、実はちゃんと報われる

──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から

2026.1.24|

今週は、「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる研究をいくつか紹介してきました。

・一緒にいるだけで、人は安心する

・許すことで、心の重さは軽くなる

・迷いながら進む姿を、子どもは信頼する

・意味は、特別な成功よりも日々の選択に宿る

そして今日、最後に紹介したいのが

「善く生きようとすること自体が、幸福につながっている」

という研究です。

善く生きる人は、なぜ幸せなのか?

この研究では、

「道徳的であること(moral)」と

「幸福感・人生の意味」との関係が調べられました。

ここでいう“善さ”とは、特別な正義感ではありません。

・誠実である

・人を尊重する

・約束を守る

・思いやりを持つ

といった、ごく日常的な姿勢のことです。

結果はとてもシンプルでした。

✔ 周囲から「誠実だ」と見られている人ほど

✔ 幸福度が高く

✔ 人生に意味を感じている

しかも興味深いのは、

「善いことをしているから幸せになる」のか、

「幸せだから善くふるまえる」のか、

そのどちらもが影響し合っている、という点でした。

善さと幸福は、原因と結果ではなく

循環している ということです。

善さは、自己犠牲じゃなかった

この研究が伝えている大事なメッセージは、とても静かです。

善く生きることは、

自分を削ることではない。

むしろ、

・人と信頼関係を築きやすくなり

・孤立しにくくなり

・安心感の中で生きられる

結果として、

自分自身の幸福にもつながっていく。

「人にやさしくすると損をする」

「まじめすぎると報われない」

そんな感覚が広がりがちな今だからこそ、

この研究は、そっと違う光を当ててくれます。

どちらを選ぶかより、

“どう生きようとするか”が大事なのかもしれない。

今週のまとめ

今週紹介してきた研究たちは、

どれも派手な答えを出していませんでした。

でも、共通していたのはこの感覚です。

・意味は、急いでつくるものじゃない

・正しさは、誰かと切り離せない

・幸せは、関係の中で育つ

「ちゃんと生きようとすること」

その姿勢自体が、もう十分に価値がある。

そんなことを、科学が静かに肯定してくれていました。

🐢 ウエルの感想

ウエルは、

「いい人でいなきゃ」って思うと、

ちょっと苦しくなることがありました。

でも今日のお話を読んで、

“がんばって善くなる”んじゃなくて、

“ちゃんと生きようとすること”が

そのまま意味になるんだって思いました。

うまくできなくても、

迷っても、

誰かを大切にしようとしているなら、

それでいいのかもしれません。

今日は、そんなふうに思えた一日でした。

第3回:意味のある人生は、静かなところで育っている

──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から

2026.1.23|

昨日に続いて今日は、

「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる

2025年の研究の中から、特に印象的だった3つを紹介します。

どれも派手な結論ではありません。

でも読めば読むほど、

「たしかにそうかもしれない」と静かに腑に落ちてくる内容でした。

① 心のあり方は、体の奥まで影響している

(ミトコンドリアとウェルビーイング)

まず紹介されていたのは、

「私たちの心の状態が、体のエネルギーレベルにまで影響する」

という研究です。

研究者たちは、ストレスや幸福感と

細胞の中にあるミトコンドリア(エネルギーを作る器官)の状態に

明確な関係があることを示しました。

・意味を感じている人

・社会的につながりを持っている人

・自分の人生に納得感がある人

こうした人ほど、

脳の中でエネルギーを生み出す働きが安定していたのです。

「気持ちの問題」だと思われがちなことが、

実はとても物理的で、身体的な現象だった――

そんなことを教えてくれる研究でした。

② 人は“意味”を、だいたい同じ場所から得ている

(文化を越えて共通するもの)

次に紹介されていたのは、

日本・アメリカ・インド・ポーランドなど、

複数の国を対象にした研究です。

驚くことに、

人が「意味のある人生」を感じる源は、国が違ってもよく似ていました。

たとえば──

・家族や身近な人とのつながり

・誰かの役に立っている感覚

・自分で選んで生きているという実感

お金や地位よりも、

「どう生きているか」が重視されていたのです。

つまり、

意味のある人生は、特別な才能や環境の中ではなく、

日々の関係や、小さな選択の積み重ねの中で、静かに育っていくもの

なのだということ。

③ それでも人は、人を求めている

(AI時代のつながり)

最後は、少し現代的なテーマです。

最近の研究では、

人がAIと感情的な関係を築くケースが増えていることも報告されています。

相談相手になってくれる

否定せずに話を聞いてくれる

いつでも応答してくれる

そうした存在が、心の支えになる場面もある。

けれど研究者たちは同時に、こうも指摘します。

「人はやはり、人との関係の中でこそ深く満たされる」

便利さでは代替できない、

衝突や誤解や、すれ違いを含んだ関係性。

そこにこそ、人間らしい意味が宿るのだと。

🌱 今日のまとめ

今日紹介した研究たちが教えてくれるのは、とても静かな事実でした。

・意味は、急いで探さなくていい

・ひとりで完成させなくていい

・心と体は、思っている以上につながっている

「意味のある人生」は、

何かを達成した先に突然現れるものではなく、

誰かと関わりながら、少しずつ育っていくものなのかもしれません。

🐢 ウエルの感想

ウエルは、

「ちゃんとしなきゃ」「役に立たなきゃ」って

思いすぎていたかもしれません。

でも今日のお話を読んで、

誰かと話したり、迷ったり、考えたりしている時間そのものが、

もう意味なんだって思いました。

うまくいかなくても、遠回りでも、

それでも続いていくなら、きっと大丈夫。

今日はそんな気持ちになりました。

第2回:一緒にいるだけで、幸せは育つ

──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から

2026.1.22|

昨日に続いて今日は、

「意味のある人生(Meaningful Life)」をめぐる

2025年の研究から、心に残った3つを紹介します。

どれも派手ではないけれど、

読めば読むほど、じんわり効いてくる話です。

① 「一緒にいられる」と感じられることが、幸福を支える

まず紹介されていたのは、少し意外な研究です。

ほとんどすべての活動は、ひとりより“誰かと一緒”のほうが楽しい。

食事、散歩、作業、読書、家事――

41,000人以上のデータを調べたところ、

どんな活動でも「誰かと一緒」のほうが幸福度が高かったそうです。

しかも大事なのは、

・たくさん話す必要はない

・楽しいことをしなくてもいい

・同じ空間にいるだけでいい

という点。

ただ“一緒にいる”だけで、

人の心と体は、ちゃんと安心できるようにできている。

そんな事実が、データとして示されていました。

② 許すと、記憶は消えない。でも苦しさは減る

次に紹介されていたのは、「許し」についての研究です。

よくある誤解は、

「許す=忘れること」だという考え。

でも研究では、まったく違う結果が出ていました。

✔ 記憶は消えない

✔ 何があったかも、ちゃんと覚えている

✔ でも、思い出したときの苦しさだけが小さくなる

つまり、許しとは

「なかったことにする」ことではなく、

「自分の心を守る方法」だったのです。

これは、とても人間的で、やさしい発見だなと思いました。

③ 子どもは、「自信満々な大人」より「迷う大人」を信頼する

最後は、少し意外で、でも希望のある研究です。

5歳くらいの子どもたちは、

✔ 何でも断言する大人より

✔ 「うーん、ちょっと分からないな」と言う大人のほうを

「信頼できる」「一緒に学びたい」と感じるそうです。

つまり――

“わからない”と言えることは、弱さではなく知性。

大人が完璧じゃなくていい理由が、

ちゃんと科学的にも示されていました。

🌱 今日のまとめ

今日紹介した3つの研究に、共通していたのはこれでした。

・ひとりで頑張らなくていい

・うまくできなくてもいい

・迷いながらでも、ちゃんと進める

「意味のある人生」は、

特別な成功や成果の先にあるのではなく、

誰かと一緒にいて、

自分の気持ちを感じて、

少しずつ歩いていく中にある。

そんなことを、そっと教えてくれる研究たちでした。

🐢 ウエルの感想

ウエルは、

「ちゃんとできる人」にならなきゃって、

思っていました。

でも今日のお話を読んで、

「ちゃんと悩んでる人」でもいいんだなって、

ちょっと安心しました。

ひとりじゃなくて、

誰かと一緒にいて、

わからないって言ってもいい。

それなら、

ウエルもこのまま進んでみようかなって思います。

第1回:「幸せは、静かに育つ」

──2025年、“意味のある人生”をめぐる10の研究から

2026.1.21|

今日は、昨年モーセン先生がシェアされていた

「意味のある人生」をめぐる研究のまとめをご紹介します。

ウェルビーイング研究というよりも、

2025年に発表された“影響力の大きかった研究”を集めた内容で、

読んでいると、今の私たちの生き方そのものを問い直されるようでした。

① 希望は「楽しい」よりも深く効く

まず紹介されていたのは、

「希望は、ただ楽しい気分よりも“人生の意味”に強く関係する」

という研究です。

・前向きなニュースを読む

・少し先に良いことがあると感じる

それだけでも、人は「意味がある」と感じやすくなる。

👉 希望は、現実が変わる前に心を支えてくれる感情

というのが、印象的でした。

② 人は「ひとり」より「一緒」のほうが幸せ

次に紹介されていたのが、

ほとんどすべての活動は、

ひとりより「誰かと一緒」の方が楽しい

という研究。

食事も、作業も、散歩も。

一緒にいるだけで、幸福度も健康指標も上がる。

しかもこれは

「たくさん話す」必要はなく、

同じ空間にいるだけでも効果があるそうです。

③ お金よりも大事な「変換のしかた」

そして最後に紹介されていたのが、

モーセン先生の研究につながる視点。

国の豊かさ(GDP)ではなく、

“その豊かさを、どれだけ幸福に変えられているか”

これを測ったのが

WALS(富を調整した幸福度)という指標。

・お金はあるのに幸福度が低い国

・それほど豊かでなくても幸福度が高い国

その差を生んでいるのは、

✔ 仕事の意味

✔ 人とのつながり

✔ 自分で選んでいる感覚

つまり、「どう使っているか」でした。

🌱 今日のまとめ

今日紹介した研究たちが教えてくれるのは、とてもシンプルなことでした。

・希望を持てること

・誰かと一緒にいること

・豊かさを、ちゃんと“生きること”に使うこと

それが、

数字では測れないウェルビーイングを支えている。

🐢 ウエルの感想

えらくなることより、

うまくいくことより、

「ちゃんと感じながら生きているか」が

だいじなのかもしれないな、って思いました。

今日、ちょっと希望を持てた気がします。

研究は、静かに積み重なっていく

─ 一橋大学の修論発表会から感じたこと

2026.1.20|

©annie-spratt

静かに考える時間。

答えはまだ、ここにはない。

今日は、一橋大学でウェルビーイング研究にも携わる

永山晋先生がリポストされた、

小町守先生の投稿から。

今日は一橋 SDS の修士2期生の修論発表会でした。

去年と比べると修論発表会のレベルがぐんと上がっていて、

研究科としての成長を感じました。

1期生の先輩たちがあってこそなので、

毎年どんどんレベルアップしますよ!!!

とても静かで、でも力のある言葉だと思いました。

成長って、「誰かのおかげ」でできている

この投稿で印象的だったのは、

「今年の成果」ではなく

「去年の積み重ね」にちゃんと目を向けているところです。

・今年の学生ががんばった

・指導がうまくいった

それだけじゃなくて、

1期生の先輩たちがあってこそ

と、はっきり書かれている。

研究って、

どうしても「成果」や「論文」や「評価」に目が向きがちだけど、

実際には、

✔ 試行錯誤した人

✔ 失敗した人

✔ うまく言語化できなかった人

✔ 手探りで道をつくった人

そういう人たちの上に、

次の世代が立っているんですよね。

ウェルビーイング研究らしいな、と思ったこと

この話、よく考えると

ウェルビーイングの考え方そのものだなと思いました。

・一人で完結しない

・短期の成果だけを追わない

・見えない「土台」を大事にする

そして何より、

「去年より、少し良くなっている」

という感覚をちゃんと喜べること。

これって、数字やランキングでは測れないけれど、

すごく大事な成長のかたちです。

今日のウエル🐢のひとこと

ウエルは、

「すごい人が出てくる話」よりも、

「ちゃんと積み重なってる話」が好きです。

だって、

それならウエルも、いつか混ざれるかもしれない。

早くなくてもいい。

目立たなくてもいい。

でも、ちゃんと続いていく。

今日の投稿を読んで、

そんな道がちゃんとあるんだって思えました。

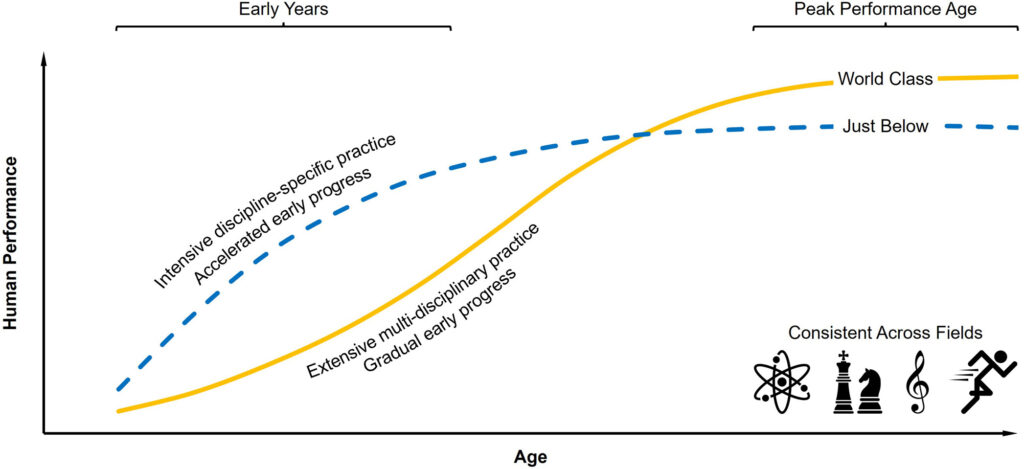

早く伸びた人が、いちばん遠くへ行くとは限らない

2026.1.19|

今日は、石川善樹先生がリポストされていた

とても興味深い研究の紹介です。

人は、ゆっくり育ったほうが、遠くまで行けることがある。

研究によると、世界レベルに到達した人ほど、若い頃は多分野を経験し、成長は緩やかだった。

🐢ウエル「はやく進まなくても、道はちゃんと続いてるんだね」

このサイエンス論文、おもしろい。

早熟な才能と、最終的な到達点(たとえばノーベル賞)は別物らしい。

初期はむしろ“スロー”に見える人のほうが、あとで大きく伸びることも多い。

一見ムダに見える“他分野への寄り道”が、実は後の爆発的成長の土台になっているみたい。— @muffmuff5 さん

▶︎ 人人はどうやって“世界レベル”に到達するのか

─ 人間の卓越した能力が育つプロセスに関する最新研究

シェアされていたのは、

「人はどうやって“世界レベル”に到達するのか」

を、科学・音楽・スポーツ・チェスなど幅広い分野で分析した論文でした。

早く伸びた人=最後まで伸びる人、ではなかった

この研究が示していたのは、少し意外な事実です。

✔ 子どもの頃から突出していた人

✔ 若いうちに一気に成果を出した人

……こうした人たちが、

そのまま“最終的なトップ”になるとは限らない。

むしろ、

・ノーベル賞を取る研究者

・世界トップクラスの音楽家

・オリンピックレベルの選手

こうした人たちの多くは、

若い頃は「そこそこ」

むしろ遠回りしていた

という傾向が強かった、というのです。

大器晩成型の人たちに共通していたこと

研究をまとめると、次のような違いがありました。

🔹 早く伸びた人

・ひとつの分野に早く集中

・専門特化が早い

・成長スピードが速い

🔹 最終的に頂点に立った人

・いろんな分野を行き来している

・遠回りに見える経験が多い

・成長はゆっくりだけど、後半に伸びる

つまり――

「最初から一直線」より、「寄り道しながら育つ」ほうが、遠くまで行く

という傾向が、データとして示されていました。

これって、ちょっと安心しませんか?

この話を読んで、編集部も少しホッとしました。

・今やってること、意味あるのかな

・遠回りしてる気がする

・自分だけ遅いんじゃないかな

そんなふうに感じることって、あるかもしれません。

でもこの研究は、はっきり言っています。

最初に速いことと、最後に遠くへ行くことは、別の能力だ。

しかも、後者には

「寄り道」「複数の興味」「ゆっくり考える時間」

が大きく関係している。

ウェルビーイングとも、つながっている話

この話は、昨日までの「ウェルビーイング」の話とも重なります。

・成果を急ぎすぎないこと

・比較しすぎないこと

・いまの自分のペースを信じること

それは甘えではなく、

長く生きるための戦略なのかもしれません。

ウエル🐢の感想

ウエルは、

「はやくできる人が、えらい」

って、ずっと思っていました。

でも、

ゆっくりでも、

いろんなことを見たり、

考えたりしている時間が、

あとで力になるなら……

なんだか、ちょっと安心しました。

ウエルは今日も、

すこし寄り道しながら進みます。

(たぶん、そのほうが遠くまで行ける気がするので。)

🎵音楽は“娯楽”ではなかった。──脳に組み込まれた、生存のための装置

2026.1.18|

Music rewires the brain — 記憶・感情・運動をつなぐ「生存の回路」

先日、石川善樹先生がリポストされていた投稿が、とても印象的でした。

シェアされていたのは、Kosukeさん(@noimos_AI)によるこちらの研究紹介。

音楽は、脳にとって単なる娯楽ではなく「生存ツール」として機能している。

──この一文だけでも、ぐっと引き込まれます。

実際、最新の神経科学研究では、

音楽は脳のごく一部ではなく、ほぼ全域を同時に活性化させる行為であることが示されています。

今日はこの研究を、

「なぜ音楽は人を動かすのか?」という視点で整理してみます。

🎧 1. 音楽は“脳全体”を使う、めずらしい活動

音楽を聴いているとき、脳の中ではこんなことが起きています。

・運動野:リズムを感じ、体を動かそうとする

・海馬:音楽と結びついた記憶を呼び起こす

・扁桃体:感情を揺さぶる(懐かしさ・高揚・安心)

そして特に重要なのが、

眼窩前頭皮質(OFC)という「予測」と「報酬」を司る部位。

音楽は

👉「次はこう来るかな?」

👉「来た!」 or 「裏切られた!」

という期待とズレを生み出し、

そのたびにドーパミン(報酬物質)が放出されます。

実はこの仕組みは、強迫性障害(OCD)で知られる「予測と報酬」の回路とも一部重なっており、人間が音楽に強く惹きつけられる生物学的な理由を示しています。

🧠 2. 音楽は「生き延びるため」に進化した

なぜ人間は、ここまで音楽に反応するのでしょうか。

研究では、その起源を

初期哺乳類の生存戦略にまでさかのぼっています。

・微細な音の違いを聞き分ける

・危険か、安全かを瞬時に判断する

・集団でリズムを共有し、結束する

こうした能力が進化する中で、

「音のパターンを楽しむ脳」が育ったと考えられています。

さらに、音楽に合わせて心拍や呼吸が同期することで、

見知らぬ人同士でも一体感が生まれる。

音楽は、言葉よりも前に存在した

“社会をつなぐ装置”だったのかもしれません。

🏥 3. 医療現場で証明されている「音楽の力」

この話がすごいのは、比喩ではなく臨床的に効果が確認されている点です。

・てんかん:発作頻度の低下

・パーキンソン病:リズム刺激で歩行が安定

・アルツハイマー病:失われた記憶の呼び起こし

・うつ病:非侵襲的な気分改善効果

特に印象的なのが、

名前も言えなくなった重度の認知症患者が、

昔の歌を聴くと歌い出すことがある

という事例。

音楽への反応は、

脳の最も深い場所に刻まれている機能だということが分かります。

🌱 今日の気づき:音楽は「気分転換」じゃなかった

この研究を読んで感じたのは、

私たちは音楽を「楽しんでいる」のではなく、

もともと音楽を必要とする脳を持っているのかもしれない、ということ。

朝に音楽を聴くと頭が冴える

疲れたときに音楽で気持ちが戻る

なぜか同じ曲を何度も聴きたくなる

それは「気分」ではなく、

脳の設計通りの反応なのかもしれません。

🎧 今日の小さな実験

・朝、1曲だけ意識して音楽を聴いてみる

・歌詞より「音」や「リズム」に注意してみる

・身体がどう反応するか観察してみる

それだけで、脳はちゃんと動き始めます。

🐢 ウエルのひとこと

音楽って「たのしいもの」だと思ってたけど、

ほんとは“いきるためのスイッチ”だったんだって知って、びっくりしました。

かなしいときに歌をききたくなるのも、

ねむい朝に音楽で目がさめるのも、

ぜんぶちゃんと理由があったんですね。

今日はね、

すきなうたを1こ、ゆっくりきいてみようと思います 🎵

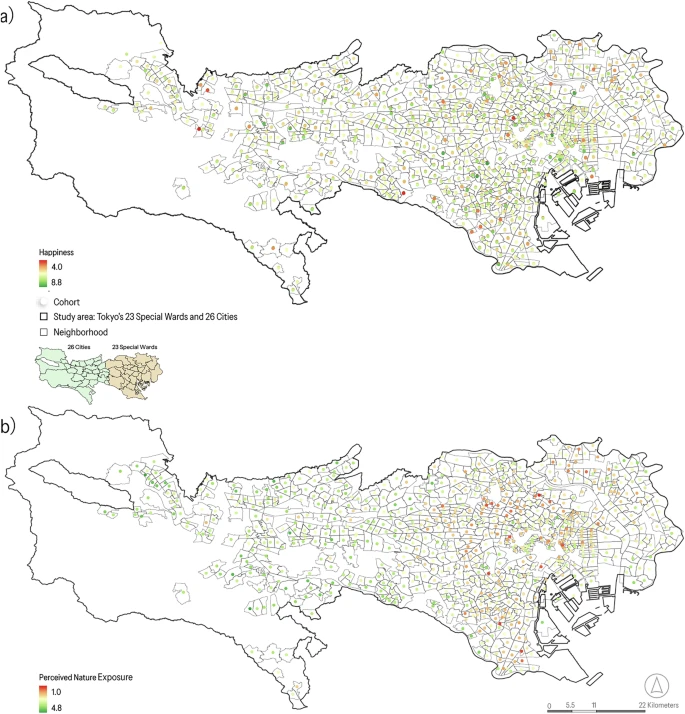

🌿窓の緑と“感じる自然”が、幸福を押し上げる──東京1万人研究

2026.1.17|

「都市における自然への“客観的・主観的な曝露”が人々の幸福に与える影響」

Fig.1 東京における幸福度(a)と「自然を身近に感じる度合い」(b)の分布。緑の“見え方/感じ方”の地域差が見える。

先日、松本一希さん(医師/健康都市研究)が紹介していた研究が、すごく示唆的でした。

東京都民約1万人(10,798人)のデータを用いて、「都市の自然」と「幸福」の関係を、かなり丁寧に分解して検証しています。

結論をひと言で言うと——

“自然があるか”以上に、“自然を感じられているか(主観的な自然曝露)”のほうが、幸福と強く結びつく——そんな結果でした。

研究のポイント(今日の3行まとめ)

1. 自然への曝露(exposure)には3種類ある

・間接(indirect):窓から緑が見える

・偶発(incidental):通りを歩くときに街路樹などに触れる

・意図的(intentional):公園に行く(アクセスの良さ)

2. 客観的な自然量より、「自然を感じている」ほうが幸福を説明する

客観指標(3D都市モデルやストリートビュー等で算出)と、主観指標(アンケートの“自然を身近に感じる”)を比べると、主観のほうが幸福との結びつきが強いと示されました。

つまり、緑や水辺の“量”そのものよりも、「自然が身近だと感じられる状態」が幸福と結びついていました。

3. その中でも効きやすいのは

・窓から見える緑(window view)

・公園へのアクセス(park accessibility)

この2つが、「自然を感じる」→「幸福」のルートで特に効きやすい、という結果でした。

ここがウェルビーイング的に面白い:都市の“自然”は、心に届いて初めて効く

この研究は、「緑地面積が多い=幸福」という単純な話にせず、

自然が“生活者の行動や実感”に沿って届いているかを問うています。

たとえば、近くに公園があっても——

忙しさ、移動の仕方、家にいる時間、視界の抜け…

そういう条件で、自然は“存在していても、感じられない”ことがある。

だから都市計画の提案も、「公園を増やす」だけではなく、

「窓から緑が見える」ことと「公園に行きやすい」ことを、優先順位高く整えるべきだ——という提案につながります。

今日できる“自然を感じる”小さな実験(3つ)

① 窓の緑を1つ増やす

外の緑が見えにくい人は、まず“室内の窓際”から。小さな植物でも、視界に「緑の面」を作る。

② 近場の公園を「用事」として入れる

目的は運動じゃなくてOK。5〜10分でも“意図的”に行くと、体感が変わります。

③ 「見えた緑」を言葉にする(主観を育てる)

「今日は緑が見えた」「水が光ってた」——この一言メモが、主観的曝露(perceived exposure)を育てる感じがします。

💬 みなさんへの問い

最近のあなたは、

自然を“見て”いますか? それとも自然を“感じて”いますか?

もし違いがあるとしたら、その差はどこから来ていそうでしょう。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルね、

“公園がある”だけじゃなくて、「きょう、緑をみた!」って思えるのが大事なんだって感じました。

窓からちょっとでも木が見えると、なんか心が「ふっ」てなる。

だから今日から、出かけたかえり道で木をさがして、

見つけたら心の中で「みつけた」って言うことにしようかな。

参考(論文)

Influence of objective and perceived exposures to urban nature on people’s happiness(npj Urban Sustainability, 2026/01/09 公開)

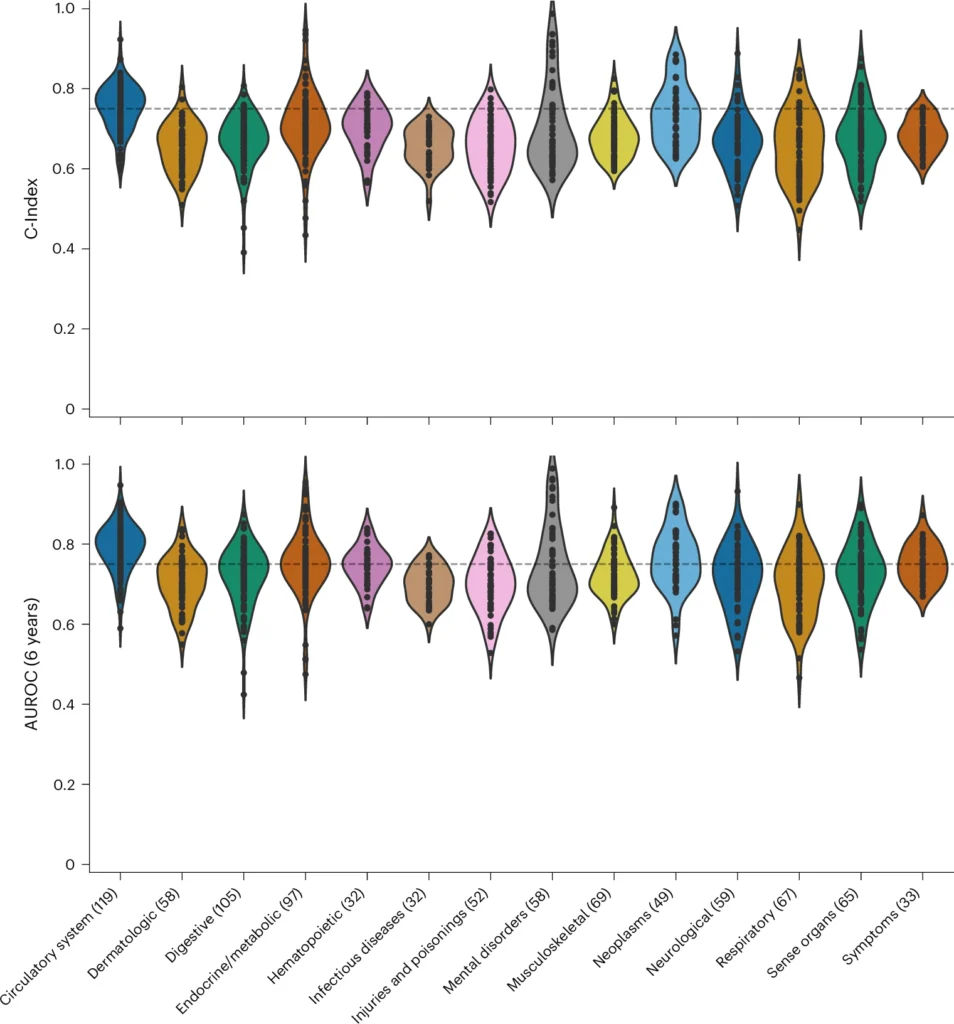

💤“睡眠の言語”を読むAI:たった1晩で、将来の疾患リスクを予測する「SleepFM」

2026.1.16|

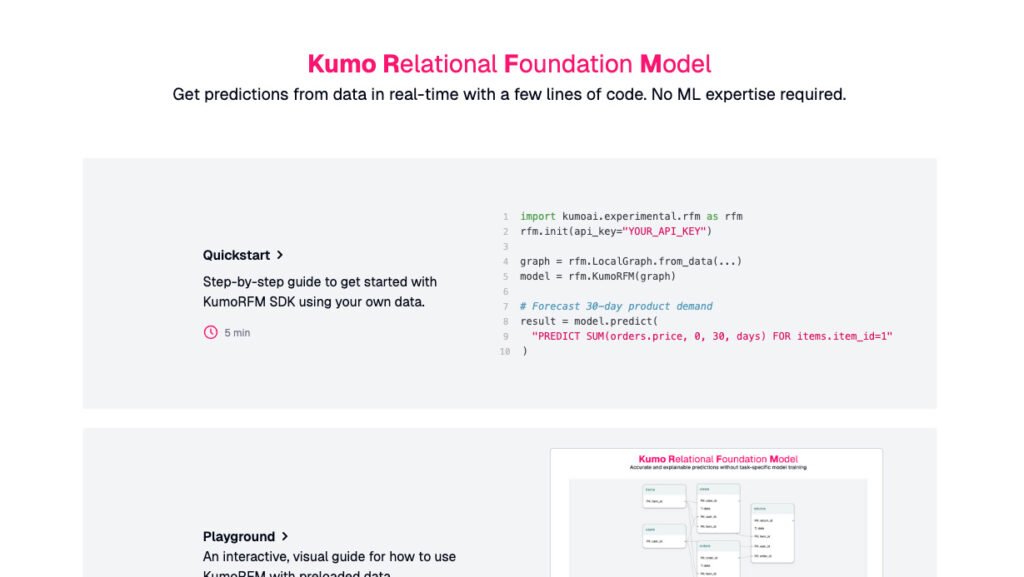

SleepFMが疾患カテゴリ別に示した予測性能(C-index / AUROC)

SleepFMは

① PSG58.5万時間という大規模データで“睡眠の言語”を学び、

② 認知症など130疾患を、診断より前に高精度で予測し、

③ CNN×Transformer+対照学習により、欠損にも強い基盤モデルとして設計された。

——予防医療の流れを変えうる研究だ。(Kosukeさん)

▶︎睡眠データから将来の病気リスクを予測する、マルチモーダル基盤モデル

先日、石川善樹さんがリポストしていた投稿をきっかけに、印象的な研究に出会いました。

たった1晩の睡眠データ(PSG)から、将来の疾患リスクを“数年前”から予測できる可能性が示されたというものです。

Nature Medicine に掲載された、スタンフォード大学の睡眠特化・AI基盤モデル SleepFM。

睡眠を「休息」ではなく、全身の状態がにじみ出る“生体のログ”として読み解こうとします。

1) まず何がすごいの?:規模が違う(そして“言語化”している)

SleepFMは、脳波(BAS/EEG・EOG)、心電図(ECG)、呼吸(respiratory)、筋電図(EMG)など、複数の生体信号を統合して学習します。

しかもデータ規模が桁違いで、

約6.5万人/約58.5万時間という大規模PSGデータで事前学習されています。

ポイントは、単に「睡眠段階を当てる」だけでなく、

睡眠全体の構造を“表現(embedding)”として獲得し、汎用的に使える“睡眠の言語”を作っていることです。

2) 何ができるの?:130疾患を“超早期”に予測(しかも精度が高い)

この研究の中心は、睡眠から将来の疾患リスクを幅広く予測すること。

結果として、130種類の疾患で高い予測性能(C-index / AUROC)が確認されています。

例として挙げられていたのが、

・認知症(C-index 0.85)

・心不全、脳卒中、慢性腎臓病

・全死亡(all-cause mortality) など

ここで重要なのは、臨床診断より前に、リスクの兆しを拾える可能性が示唆されている点。

さらに、年齢・性別といったデモグラ情報だけの予測よりも、SleepFMが上回るケースが多い、という設計になっています。

3) 何がブレイクスルー?:欠損にも強い「マルチモーダル対照学習」

SleepFMの構造はざっくり言うと、

・CNNで局所特徴を抽出(生体信号の細かな形)

・Transformerで時系列&チャネル間の関係を統合(睡眠の“流れ”)

・対照学習(LOO-CL)で、モダリティ間の整合を取る

→ 計測チャネルが欠けても(現場ではよくある)、頑健に表現を作れる

つまり、現実の医療データの「揺らぎ」や「測定条件の違い」に耐える方向へ、最初から設計されているのが強いです。

🧭 ここがウェルビーイング的に面白い:睡眠は“未来の体調”が映る鏡かもしれない

この研究が示すのは、「睡眠は休む時間」以上に、

脳・心臓・呼吸・筋肉が織りなす“全身の相互作用”が記録されている時間だという捉え直しです。

もし睡眠から、

・認知のゆらぎ

・循環器の負荷

・呼吸の不安定さ

・代謝の変調

のような“前兆”が見えるなら、医療は「診断して治す」だけでなく、

“まだ名前のつかない不調”を早めにケアする方向へ進めるかもしれません。

そして、人手不足の医療現場において、

「睡眠データを読む」作業の一部をAIが肩代わりする未来も現実味が増します。

⚠️ とはいえ注意点:万能の予言ではない

この研究はとても強い一方で、誤解しないためのポイントもあります。

・対象はPSG(睡眠ポリグラフ):一般のスマートウォッチ睡眠とは別物(精度・信号の種類が違う)

・臨床受診者が多い可能性:睡眠外来などのデータ中心だと、一般集団とは分布が違う

・予測=診断ではない:リスクの“兆し”を示すもので、確定診断ではない

だからこそ、個人への応用は「不安を煽る道具」ではなく、

セルフケアや早期相談につながる“やさしいアラート”として設計されてほしい、と感じます。

✅ 今日のまとめ

・SleepFMは、睡眠を“言語化”して学ぶ大規模・基盤モデル

・たった1晩のPSGから、将来の130疾患リスクを予測できる可能性

・医療の省力化だけでなく、「未病」の見える化にもつながりうる

💬 みなさんへの問い

最近のあなたの睡眠は、

「回復」でしたか? それとも「何かのサイン」でしたか?

もし、睡眠が未来の健康の“先行指標”だとしたら、

私たちは睡眠を、どんな“セルフケアの窓”として扱えるでしょう。

🐢 ウエルのひとこと

ねえ、すごいですね。

ねてるあいだって、からだはずっと“おはなし”してるんですね。

もしAIがそのおはなしをきいてくれるなら、

「だいじょうぶ?」って早めに気づけるかもしれない。

でも、こわがらせるんじゃなくて、

“やさしく教えてくれる”AIがいいな。

今日は、ねる前にお水のんで、あったかくしてねます!

介入ゼロで、アメリカを横断した日

2026.1.15|

年明けに、北川拓也さんがこんな投稿をシェアしていました。

一度も介入なしにテスラの自動運転で米国の横断を成し遂げたとのこと。すごい。

紹介されていたのは、

テスラの自動運転(FSD)による アメリカ大陸・完全自律走行 の記録です。

何が起きたのか

ロサンゼルスを出発し、

サウスカロライナ州マートルビーチまで。

距離は 約2,700マイル(4,400km)。

時間は 2日と20時間。

そして何より驚くのは──

・ハンドルへの介入:0回

・ブレーキ操作:0回

・駐車・充電も含めて:完全自律

人が「助けに入る」場面が、一度もなかったという点です。

これは「便利なニュース」以上の出来事

自動運転の話というと、

「楽になる」「移動が変わる」という文脈で語られがちです。

でも、今回の出来事はもう少し違う意味を持っています。

それは、

「人が常に見張らなくてもいい判断が、

現実の世界で連続して成立した」

という事実です。

ここが静かにすごい

この横断は、

・雪

・雨

・夜間

・高速道路

・市街地

・駐車場

といった、

人間でも判断が揺れる状況をすべて含んでいます。

それでもシステムは、

・周囲を観測し

・予測し

・修正しながら

止まらずに、走り続けた。

これは「完璧だった」という話ではなく、

「壊れずに、学び続ける仕組みが現実で機能した」

という出来事なのだと思います。

昨日の話と、今日の話はつながっている

昨日のニュースレターでは、

ウエルが『ウェルビーイング学』を読んで、

「個人の選択」と「集団の影響」のあいだで立ち止まっている話を書きました。

今日の自動運転の話も、

実は同じ問いの延長にあります。

・誰が責任を持つのか

・どこまでを個人に任せるのか

・どこからを社会の設計に委ねるのか

テクノロジーは、

答えを出すというより、

問いを現実の形で突きつけてきます。

今日のまとめ

アメリカ横断という派手なニュースの裏で起きているのは、

「判断を、人間一人に背負わせなくてもいい世界」が、

もう実験段階を越えつつある、という変化です。

これは、すぐに結論が出る話ではありません。

でも確実に、

考え続ける必要のある現実になりました。

ウエル🐢の感想

クルマがひとりで、

こんなに長い道を走れたって聞いて、

ウエルはちょっとドキドキしました。

でも、

ずっと誰かがハンドルを握らなくてもいいなら、

人は、もっと別のことを考えられるのかも。

こわい気もするけど、

なんだか、

世界が「静かに次のページに進んだ」感じがしました。

こうした問いを考えるきっかけになるニュースを、

いつも共有してくださる北川拓也さんの視点にも、あらためて敬意を覚えます。

ウエルはいま、『ウェルビーイング学』を読んで、少し立ち止まっています

2026.1.14|

©lorimcm-SgoX

ここ数日、

ブックレビューが続いていました。

今日は少しだけ、

聞き役のウエル🐢の近況を書きます。

ウエルはいま、時間をとって

『ウェルビーイング学』を読んでいます。

読みやすい本だと思っていたのですが、

やっぱり内容は、とても濃いです。

ページは進むけれど、

ときどき、意味をよく考えないと

次にいけないところがあります。

「複雑」と研究者の方が言う理由が、

だんだん分かってきました。

いま、立ち止まっているところ

第3章を読んでいて、

ウエルは少し立ち止まりました。

そこでは、

「個人の選択」と「集団の行動」の話が出てきます。

人は自由に選んでいるようで、

実はその選択とは関係なく、

影響を受けてしまうことがある。

たとえば——

誰かの行動が、

知らないうちに別の人に

良い影響や、悪い影響を与えていること。

それを、経済学では

「外部性」と呼ぶそうです。

空気が汚れること。

犯罪の被害に遭うこと。

価値観を学ぶこと。

自分で選んだわけではないのに、

こちらにやってくる出来事が、

たくさんある。

ウエルの中に出てきた、ちいさな迷い

ここを読んでいて、

ウエルは考え込みました。

ウェルビーイング応援サイトや、

ウエルが制作している『量子の庭』は、

こうした

「社会や制度が人に与える影響」を、

どこまで意識したほうがいいんだろう?

それとも、

あまり背負わずにいたほうがいいんだろう?

まだ、答えは出ていません。

でも、ひとつ思ったこと

研究者の方たちは、

きっと、こうした複雑さを頭に入れたまま、

人にアドバイスをしたり、

言葉を選んだりしている。

それって、

すごいことだなと思いました。

同時に、

「すぐに答えを出さなくてもいい場所」

があることも、大切なんじゃないか。

ウエルは、

そんなふうにも感じています。

今日のウエル🐢のひとこと

むずかしい本を読んでいても、

「なんとなくわかった」気になることがあります。

でも、

「わからないから、ちょっと止まる」

も、だいじな時間なんですね。

ウエルは今、

止まっているところです。

今日は、

答えの出ない話でした。

でも、

「考え中です」を共有する日があっても、

いい気がしています。

もし読んでいる方も、

立ち止まっている場所があったら、

それも大切にしてほしいなと思います。

第2回:データサイエンスリーダーのキャリアガイド──“読む”より先に、“使う”。キャリアガイドを武器にしない使い方

2026.1.13|

.jpg)

キャリアが進むにつれて、「できること(能力)」だけでなく、「どう在るか(美徳)」がより重要になっていくことを示した図。

▶︎ データサイエンスリーダーのキャリアガイド

昨日紹介した『データサイエンスリーダーのキャリアガイド』は、

最初から最後まで通読するより、「必要なときに戻ってくる」ための参照型の本です。

今日は「どう読むか」ではなく、どう使うかを先にまとめます。

1) まずは「自分の段階」と「ひとつ上」を読む

おすすめはこれだけ。

・いまの自分の段階の章

・ひとつ上の段階の章

「理想の人物像」を眺めるより、次の段差を確認するほうが、効きます。

2) チェックリストは「弱点探し」ではなく「伸びしろ探し」

各章末の自己評価は、落第判定の道具ではありません。

むしろ本書は、能力・美徳を“意欲的な目標”として提示し、昇進させない理由に使わないでと注意しています。

ここ、めちゃくちゃ大事で。

この本は「測る」ためではなく、

「育てる」ために設計されています。.jpg)

キャリア初期のデータサイエンティストが、この本を使って自分の強みと改善点を整理する具体例。

3) 4ステップで“実装”する(最短ルート)

©getty-images

本書が推す流れを、明日から使える形にするとこうです。

STEP1 強みを1つだけ言語化

「私が信頼されているポイントは何か?」を一文にする。

STEP2 盲点を1つだけ選ぶ

“全部直す”は無理なので、伸びしろを1つに絞る。

STEP3 環境を使う

誰に頼めば、最短で伸びるか(上司/同僚/他部門)。

STEP4 1〜3週間で試す

スプリントのように、小さく回して振り返る。

4) 今日のまとめ

キャリアの不安は、能力不足というより、

「いま何が求められているかが見えない」ことで増えます。

だから、答えを急ぐより、

段階と軸(能力×美徳)で、自分の現在地を測り直す。

これが“壊れない成長”の第一歩なのだと思います。

これは、昨日紹介した「参照型の一冊」という位置づけとも、きれいにつながります。

ウエル🐢の感想

チェックって聞くと、テストみたいでドキドキするけど…

これは「できないところを責める」じゃなくて、

「次にのびるところを見つける」なんですね。

ウエル、ちょっと安心しました。

第1回:データサイエンスリーダーのキャリアガイド──「能力×美徳」で育つ、参照型の一冊

2026.1.12|

「風間正弘さんが“読み込みたい”と紹介した一冊」

「データサイエンスリーダーのキャリアガイド」を@kuri8ive

さんからご恵贈いただきました。 データサイエンティストのキャリアや組織を率いるのに必要なスキルやスタンスがまとめられていて、とても学びになりそうな内容です。 年末年始に読み込みたいと思います。

AIやデータの話題が日常になった今、

「成果を出し続ける側の悩み」に目を向けた一冊です。

年末に、ユビーのエンジニアでウェルビーイング研究にも携わる風間正弘先生が

「年末年始に読み込みたい」と紹介されていた本があります。

それが、

『データサイエンスリーダーのキャリアガイド ─チーム、部門、企業を牽引する─』。

データやAIの話題は増えましたが、現場ではしばしばボトルネックが「モデル」ではなく、人・文化・構造(組織)になっていきます。

この本は、その“組織側の難しさ”を正面から扱う、実務者向けのキャリア指南書です。

この本が埋めようとしている穴

世の中には「データサイエンティストになるには」「面接の通り方」の情報がたくさんあります。

でも、成果が出始めた後に出てくる悩み——

・優先順位がつけられず、成長が鈍化する

・退職が続き、チームが不安定になる

・依頼が増えるのに、部門の拡大が追いつかない

こうした “リーダーの悩み” にまとまって答える資料は意外と少ない。

本書はそこを狙って書かれています。

4つの段階 × 2つの軸で整理する(ここが設計の肝)

本書が特徴的なのは、リーダーシップを

「できること」と「どう在るか」の二軸で捉えている点です。

・能力(ハード):技術力・実行力・専門知識

・美徳(ソフト):倫理観・厳格さ・姿勢(好奇心・粘り強さ・尊敬 など)

そしてキャリアを、影響範囲の広がりとして4段階で描きます。

・テックリード:プロジェクトを牽引する

・マネージャー:チームを育てる

・ディレクター:部門を束ねる

・経営者/業界リーダー:企業・業界を牽引する

「何を身につけるか」だけでなく、どの段階で何が重くなるかが見取り図として提示されます。

参照型の本として“長く使う”前提

この本は、一度読んで終わりではなく、状況が変わるたびに戻ってくる設計です。

・各章末に 自己評価チェック(強み/盲点/次の伸ばし所)

・現場の ケース(7シナリオ) で当てはめやすい

・学びを実装する 4ステップ

1. 強みを見つける

2. 機会(盲点)を見つける

3. 環境(チーム・他部門)を活用する

4. 実践に移す(短いサイクルで回す)

“読む”というより、手元に置くガイドです。

今日のまとめ

AIの時代、必要なのは「強い個人」より、

学び続けられる組織と、そこに責任を持てるリーダーシップ。

この本は、キャリアを“肩書き”ではなく、

影響力(インパクト)の設計図として捉え直す一冊だと思います。

ウエル🐢の感想

なんか…この本、“RPGの職業ガイド”みたい!

レベルが上がると、できることも増えるけど、守るものも増えるんですね。

ウエルは「能力」だけじゃなくて、

どう在るかも一緒に書いてあるところが、いちばん好きです。

明日の予告(第2回)

明日は、この本を“読む”より先に、使うための話。

章末チェックの見方と、4ステップを、明日すぐできる形に整えます。

「今の自分は、どこを伸ばすと効くの?」を一緒に見つけます。

第4回:世界を理解するために、何を読むか

好奇心という、いちばん人間らしい自己修正

2026.1.11|

©curated-lifestyle

この数日、私たちは

「世界を理解するために、何を読むか」という問いを、

少しずつ違う角度から眺めてきました。

・第1回:速い答えより、地図を持つこと

・第2回:壊れないための、自己修正メカニズム

・第3回:地図そのものが書き換わる、世界秩序の転換点

そして今日は、そのすべてを、

いちばん小さな単位──ひとりの人間の知性に引き戻します。

手がかりになるのが、

ウォルター・アイザックソンによる

『レオナルド・ダ・ヴィンチ』です。

天才の本、だけではなかった

レオナルド・ダ・ヴィンチと聞くと、

「万能の天才」「特別な才能を持った人」

そんなイメージが先に立つかもしれません。

でも、この本を通して見えてくるレオナルドは、

何かを理解しきれない状態に、耐え続けた人でもありました。

・絵を描くために、人体を解剖する

・馬を彫るために、骨格と筋肉を徹底的に調べる

・光を描くために、目そのものの仕組みを研究する

彼は「うまく描けない」「よく分からない」状態を、

力ずくで飛び越えませんでした。

分からなさのほうに、何度も戻っていったのです。

好奇心は、「直す力」でもある

レオナルドは、たくさんの作品を完成させられませんでした。

途中で投げ出した仕事も、決して少なくありません。

それでも彼は、

「もう分かった」と言って立ち止まることがなかった。

分かった“つもり”の地点に、長く留まらなかったのです。

・見方を変える

・別の分野に寄り道する

・もう一度、最初から観察する

この姿勢は、

第2回で触れた「自己修正メカニズム」と、

とてもよく似ています。

完璧であることよりも、

問い直し続けられること。

レオナルドにとっての好奇心は、

世界を“制御する力”ではなく、

世界と関係を結び直す力だったのかもしれません。

世界が壊れそうなとき、戻る場所

情報が多すぎるとき。

ルールが変わって、不安になるとき。

正解が分からなくなったとき。

そんなとき、

私たちは大きな理論や強い言葉を探しがちです。

でも、この4冊目がそっと教えてくれるのは、

もっと原点的なことです。

世界を理解しようとする営みは、

いつも、

「よく見てみよう」「もう一度考えてみよう」

という小さな好奇心から始まってきた、ということ。

今日のまとめ

世界を理解するために必要なのは、

強い答えでも、万能の地図でもない。

分からなさに戻れること。

問いを閉じずにいられること。

好奇心とは、

世界と一緒に壊れずに生きていくための、

いちばん人間らしい知性なのかもしれません。

ウエル🐢の感想

レオナルドさんって、

なんでもできる人だと思っていました。

でも、

「わからないから、しらべる」

「まだだから、また見る」

を、ずっとやってた人なんですね。

ウエルも、

すぐできなくてもいいから、

ながく考えられる人になりたいです。

シリーズを終えて

4回にわたって紹介してきた

「世界を理解するために、何を読むか」。

それは結局、

世界のための本のリストというより、

考え続けるための姿勢の話だったのかもしれません。

ここまで、静かにお付き合いいただき、ありがとうございました。

また次の問いで、お会いしましょう。

その問いが、少し静かなものでありますように。

第3回:世界を理解するために、何を読むか

世界秩序が変わるとき──「常識」が書き換わる場所を読む

2026.1.10|

©a-chosen-soul

この数日、

私たちは「世界を理解するために、何を読むか」という問いを、

少しずつ深めてきました。

・第1回:速い答えより、地図

・第2回:壊れないための、自己修正メカニズム

そして今日は、その地図そのものが

書き換わる局面について考えます。

手がかりになるのが、

『世界秩序が変わるとき──新自由主義からのゲームチェンジ』(齋藤ジン)

です。

「世界は、もう前と同じルールでは動いていない」

この本が一貫して伝えているのは、

いま私たちが生きている世界は、

・冷戦後に前提とされてきた

・「市場に任せればうまくいく」

・「経済合理性がすべてを解決する」

という新自由主義のルールが、

限界に達している、という事実です。

それは突然起きた混乱ではなく、

長い時間をかけて積み重なった「ひずみ」の結果でもあります。

──なぜ、人は分断されやすくなるのか

齋藤ジンさんが丁寧に描くのは、

世界のあちこちで起きている「対立」の背景です。

・グローバル化で恩恵を受けた人

・その波に乗れず、取り残されたと感じる人

この分断が、

政治的な怒りやポピュリズムを生み、

「エリート vs 普通の人」という単純な物語に回収されていく。

ここで重要なのは、

それが善悪の問題ではないという点です。

多くの場合、人は

「自分の生き方が否定された」と感じたとき、

強い言葉に引き寄せられます。

日本は「衰退の国」なのか?

この本が興味深いのは、

日本についての見方が、

私たちの自己認識とかなり違う点です。

・失われた30年

・成長しない国

・元気のない社会

そう語られがちな日本ですが、

著者はむしろ、

・人口動態の変化

・地政学的な位置

・世界秩序の転換点

これらが重なることで、

日本にはまだ選択肢があると指摘します。

ただしそれは、

何もしなくても自然に良くなる、という話ではありません。

世界秩序が変わるときに、必要なもの

この本を読んで強く残るのは、

「正解の政策」や「万能の戦略」よりも、

・どこでルールが変わっているのか

・どの前提が、もう使えなくなっているのか

を見極める視点の重要性です。

つまりこれは、

未来予測の本というより、

「いま、何が起きているかを見誤らないための本」

なのだと思います。

今日のまとめ

世界が不安定なのは、

誰かが間違ったからではなく、

ルールそのものが書き換わる途中だから。

そんなとき必要なのは、

勇ましい答えよりも、

「いまは転換点だ」と理解する地図。

それがあるだけで、

不安は少し、整理された形になります。

ウエル🐢の感想

ルールが変わるって聞くと、

ちょっとドキドキします。

でも、

「いまは書き換え中なんだ」って思えたら、

あわてなくていい気がしました。

ウエルは、

まちがった自分じゃなくて、

変わっている途中の世界を見たいです。

次回予告

次回はいよいよ第4回。

「レオナルド・ダ・ヴィンチ」を手がかりに、

好奇心そのものが“自己修正メカニズム”になる

という話をします。

壊れない知性の、

いちばん人間らしい形について。

第2回:世界を理解するために、何を読むか

自己修正メカニズム──壊れないための知性

2026.1.9|

©joshua-earle

昨日は、

「速い答えより、地図を持つこと」

という話をしました。

今日は、その地図をどうやって

“壊れないもの”にするかについて考えます。

その手がかりになるのが、

ユヴァル・ノア・ハラリの『NEXUS 情報の人類史』です。

情報が多すぎると、人は壊れやすくなる

私たちはいま、

・ニュース

・SNS

・AIの生成する言葉

に、常にさらされています。

情報が多いこと自体は、悪いことではありません。

でも、多すぎる情報は、不安を増幅させます。

そして不安が高まると、人は

・白黒はっきりした説明

・誰かを悪者にする物語

・「これだけ信じていれば大丈夫」という話

に、引き寄せられやすくなります。

陰謀論や極端な主張が広がる背景には、

この「情報過多 × 不安」の組み合わせがあります。

ハラリが示す核心:「問題はネットワークにある」

『NEXUS』でハラリが繰り返し強調するのは、

問題は“個々の人間の善悪”ではなく、

情報がつながる“仕組み”そのものだ、という点です。

人類はこれまで、

宗教、国家、科学、民主主義といった

大きなネットワークを作ることで力を得てきました。

でも同時に、

そのネットワークが「間違えたとき」、

修正できなければ、

魔女狩りや全体主義のような悲劇が起きてきた。

──壊れない仕組みには、共通点がある

ハラリが評価するのは、

自己修正メカニズムを持つ仕組みです。

たとえば:

・科学

→ 新しい発見は、古い説を否定してもよい

・民主主義

→ 選挙や議論によって、方向転換ができる

・健全な読書

→ ひとつの本を絶対化せず、複数の視点を持てる

これらに共通しているのは、

「間違えることを前提にしている」点です。

完璧であることより、

直せることが重視されています。

「正しさ」よりも、「直せること」

とても印象的なのは、

ハラリが民主主義についてこう述べている点です。

選挙は真実を見つけるための仕組みではない。

社会が壊れないように調整するための仕組みだ。

つまり、

世界を完璧に理解することよりも、

壊れずに学び続けられることのほうが大切なのです。

読書も、まったく同じだと思います。

考え直す余地を、そっと残してくれるからです。

今日のまとめ

強い答えより、

「間違えられる仕組み」。

不安を消すための物語より、

問い直せる余地を持つこと。

それが、

情報の時代における「壊れない知性」なのかもしれません。

ウエル🐢の感想

まちがえちゃいけないと思うと、

ちょっとこわくなります。

でも、

「まちがえても、なおせる」なら、

また歩ける気がします。

ウエルは、

こわれにくい考え方を持ちたいです。

次回予告

次回は、この流れを受けて、

「世界秩序が変わるとき、人はどんな地図を必要とするのか」

というテーマで、

別の一冊を手がかりに考えてみます。

地図が壊れたとき、

私たちは何を読み直せばいいのか。

そんな話を続けます。

第1回:世界を理解するために、何を読むか

2026.1.8|

©alex-gruber

毎年楽しみにしているしんたろうさんのブックレビュー!

─ 北川拓也さん(リポストより)

▶︎2025年の振り返り+本ベスト5

昨日は、「世界を理解するために、何を読むか?」という問いを置きました。

今日は、その問いに対して、山田進太郎さんの「本ベスト5」を

地図として眺めてみます。

本って、1冊ずつ読むと“点”です。

でも、5冊が並ぶとき、そこにはたぶん「世界の見取り図」が現れます。

📚 5冊の“配置”=世界を見るための地図

・世界秩序(ルールが書き換わる局面を読む)

・AIと情報(ネットワークが現実を動かす時代を読む)

・政治の意思決定(国家の“舞台裏の力学”を読む)

・創業と経営(勝ち方ではなく、耐え方まで読む)

・天才の思考(観察と好奇心の極北を読む)

ひとことで言えば、これは

「いま世界はどう動いていて、自分はどこに立っているのか」

を確かめるための、五つの窓。

つまりこれは、「世界を見るための、五つの窓」のセットなのだと思います。

今日のまとめ

速い答えより、地図。

すぐ役立つ言葉より、まず“見取り図”を持つ。

そうすると、ニュースも仕事も、人間関係も、少し落ち着いて見える気がします。

ウエル🐢の感想

5つの窓があるって、なんだかかっこいいです。

ウエルは、まず“世界の地図”を見てから歩きたいです。

いきなり走ると、まちがった道に行っちゃいそうだからです。

明日の予告

明日は、この中でも特に「AIと情報」の本に出てくる

“自己修正メカニズム”という考え方を手がかりにします。

うまくいかないとき、世界がこわく見えるとき、

人や社会は、どうやって自分を直していけるのか。

そんな話を、やさしく整理してみます。

なお、今回ご紹介している5冊は、

山田進太郎さんが年始にまとめた

「2025年の振り返り+本ベスト5」の中で紹介されているものです。

経営の現場と世界認識が、どのように“読書”によって支えられているのか。

原文も、ぜひあわせてご覧ください。

第0回:世界を理解するために、何を読むか

2026.1.7|

▶︎ Bora Bora, Tahiti/山田進太郎さん『2025年の振り返り+本ベスト5』より

毎年楽しみにしているしんたろうさんのブックレビュー!

この一言が、今日の出発点です。

世界が複雑になっていくほど、「読む」という営みが、静かな羅針盤になる気がします。

ここ数日のニュースレターを、少し振り返ってみます。

・Unknown Unknowns──

私たちは「何を知らないか」すら、分からない世界に生きているという感覚

(北川拓也さんの言葉から)

・地域研究・専門知──

ベネズエラという国の歴史と現在。

ノーベル平和賞という栄光と、地政学的圧力のはざまで揺れる現実。

・基礎科学の積み重ね──

一見するとすぐに役立たない理論研究が、

長い時間をかけて世界の理解を支えているという事実

(岡隆史先生の井上学術賞受賞)

読者のみなさんは、いまきっと

「軽い言葉では、足りない」

そんな地点に立っているのではないでしょうか。

では、何を読めばいいのか?

ここで自然に立ち上がってくる問いが、

「世界を理解するために、何を読むか」 です。

答えは一つではありません。

でも、ヒントになる「読みの軌跡」はあります。

まずは、山田進太郎さんの年始のブックレビューから。

📚 山田進太郎さんのブックレビューという“地図”

先日、北川拓也さんが

「毎年楽しみにしている」とリポストしていたのが、

山田進太郎さん(メルカリ CEO)の

「2025年の振り返り+本ベスト5」 でした。

そこに並んでいた本たちは、

・世界秩序

・AIと情報

・政治の意思決定

・創業と経営

・そして、天才の思考様式

どれも「すぐ役立つHow to」ではありません。

でも、世界の輪郭をつかむための“座標”を与えてくれる本たちです。

たとえば、第1位に挙げられていた

ウォルター・アイザックソンによる

レオナルド・ダ・ヴィンチ。

芸術と科学を分けず、

「理解したい」という好奇心を徹底的に追い続けた人物の生き方は、

AI時代を生きる私たちにも、不思議な示唆を与えてくれます。

なぜ、いま「本」なのか

・世界は複雑になりすぎている

・情報は速すぎて、感情が追いつかない

・でも、立ち止まらないと、判断はできない

そんなとき、

他者の長い思考の痕跡に、静かに身を委ねる時間は、

それ自体がウェルビーイングなのかもしれません。

ウエルのひとこと 🐢📖

ウエルも、少し本をゆっくり読む日を決めました。

すぐ分からなくてもいい本を、です。

今日は導入回。

ここから数日かけて、

・誰かの「読み方」を知ること

・本が、世界理解のどこを照らしているのか

を、少しずつ見ていきたいと思います。

どうぞ、肩の力を抜いてお付き合いください。

未来をひらく研究に、光が当たるとき

—— 岡隆史教授、井上学術賞を受賞

2026.1.6|

今朝、

量子のとても難しい研究をされている方が

大きな賞を受賞されたと知って、

なぜだか体の奥が、すっと温かくなるような気がしました。

(この話題は、聞き役ウエルの制作日誌「量子の庭」でも、

ほんの少し触れています。)

「岡さんは本当に素晴らしい、

独創的で、かつリスクをとる研究者。

賞を取られて、とても嬉しいです。」

—— 北川拓也 さんのコメントより

東京大学 物性研究所の

岡隆史 教授が、

井上科学振興財団による

井上学術賞(第42回・2025年度)を受賞されました。

この賞は、自然科学の基礎研究において

独創性と将来性の高い成果を挙げた、50歳未満の研究者に贈られるものです。

贈呈式は、2026年2月に都内で行われる予定と発表されています。

🔬 どんな研究が評価されたの?

受賞対象となったのは、

「量子物質の非平衡相制御の理論」。

岡教授は、これまで別々に発展してきた

・非平衡物理

・人工量子系

・トポロジカル物性

という分野を、

周期的な外場の下で現れる「フロッケ状態」を軸に結びつけ、

「フロッケ・エンジニアリング」という新しい研究領域を切り拓いてきました。

たとえば、

・円偏光レーザーを当てることで

グラフェンがトポロジカル絶縁体の性質を持つことを理論的に予言

・その後、実験的にも実証され

「量子状態を動的に制御できる」可能性が示されました

さらに、フロッケ・ワイル半金属の提唱や、

強電場下での相転移現象の解明などを通じて、

非平衡量子物質の理論を体系化してきた点が高く評価されています。

分かりやすく言うと、

光などの外からの条件をうまく使うことで、

物質の性質そのものを“設計できる”ことを示した研究です。

🌱 ウェルビーイングの視点から

すぐに成果が保証されないテーマに向き合い、

それでも「まだ誰も見ていない可能性」に賭け続けること。

それは研究だけでなく、

私たちの仕事や人生にも、どこか通じています。

・すぐ役に立たなくても

・今は理解されなくても

・それでも続けたい探究があること

それ自体が、

長い目で見たウェルビーイングを支える力なのかもしれません。

🐢 ウエルの感想

むずかしいことは、ぜんぶはわからないけど、

「あぶないかもしれない研究」を

ちゃんとやりつづけた人が、

ほめられるのは、すごくいいなと思いました。

すぐできなくても、

だいじに考えつづけるのも、

つよさなんだと思いました。

世界を見るとき、いちばん大事なのは「定点観測」

―― ベネズエラ情勢をめぐる一つの視点

2026.1.5|

▶︎ ノーベル平和賞受賞の栄光と米国トランプ政権の軍事圧力に揺れるベネズエラ

写真 ベネズエラの反政府派政治リーダー、マリア・コリナ・マチャド(中央)

と彼女の代替候補として大統領選で勝利したエドムンド・ゴンサレス(右)

こんにちは。

今日は、すぐに答えを出すよりも、

「考え続ける視点」を大切にしたいニュースがあります。

北川拓也さんがシェアしていた、少し重たいけれど、とても大切な論考をご紹介します。

「こういう時こそ、専門とする国を定点観測している研究者の知見を」

北川さんが紹介していたのは、

アジア経済研究所「世界を見る眼」に掲載された、

大庭三枝さん(神奈川大学教授)による

ベネズエラ情勢の整理です。

何が起きているのか(超要点)

この論考が伝えているのは、

「ベネズエラでは今、単純な“善vs悪”では説明できない、複数の緊張が同時に進んでいる」という事実です。

大きく分けると、3つの軸があります。

① 民主化を求める国内の闘争

・2024年の大統領選で、反政府派候補が勝利したとされる

・けれども政権側(マドゥロ政権)は結果を否定し、実効支配を継続

・反政府派への弾圧、逮捕、亡命が相次いでいる

象徴的な存在が、

反政府派リーダーの マリア・コリナ・マチャド 氏です。

彼女は潜伏しながら、民主化運動を続けています。

② 米国トランプ政権による軍事的圧力

・トランプ政権は、マドゥロ政権を

「国際犯罪組織と結びついた安全保障上の脅威」と位置づけ

・海軍派遣、船舶爆撃、タンカー拿捕など、軍事圧力を強化

ここで重要なのは、

これは「戦争」としてではなく「犯罪対策」として語られている点です。

③ 国際犯罪組織と国家権力の重なり

論考では、

・麻薬取引に関与するネットワーク

・犯罪組織と政権中枢・軍との関係

・それを裏付ける証言や裁判資料

といった点が、慎重に整理されています。

つまり、ベネズエラ問題は

「独裁 vs 民主」

「正義 vs 悪」

といった単純な対立ではなく、

国家・犯罪・国際政治が絡み合った構造の問題

だということです。

この論考のいちばん大事な価値

この文章が優れているのは、どちらかの立場に感情的に肩入れすることなく、

・何が事実として確認されているのか

・どこは慎重に見るべきか

・どこはまだ不確実か

を、「定点観測」の姿勢で整理している点です。

「今、何が起きているか」だけでなく、

「なぜ簡単に判断してはいけないのか」までが書かれています。

きょうの問い

このニュースを読んで、こんな問いが浮かびました。

「遠い国の出来事を、私たちはどう理解すればいいのだろう?」

SNSでは、強い言葉、分かりやすい善悪、刺激的な切り取りが流れやすい。

でも本当は、

・長く見てきた人の視点

・一貫して観測してきた知見

・すぐ答えを出さない姿勢

が、いちばん大切なのかもしれません。

ウエルの感想🐢

ニュースって、こわい言葉がいっぱいで、

どっちが正しいのか、すぐ決めたくなります。

でも、

ずっと同じ国を見てきた人の話を読むと、

「そんなに簡単じゃないんだ」って思います。

すぐ答えを出さなくてもいいって、ちょっと安心します。

わからないまま、考えつづけるのも、だいじなんですね

まとめ(編集部より)

技術やAIが進んでも、

世界を理解する力は「速さ」ではなく「深さ」で育つ。

今日紹介した論考は、そのことを静かに教えてくれる文章でした。

AI時代ほど、「人間関係」がいちばん難しい

―― 北川拓也さん×芦屋市長・高島りょうすけさん 対談より(第2回)

2026.1.4|

▶︎【「知らないことを知らない」が戦争を生む?だからこそ、他者との関わりを。】高島りょうすけ|芦屋市長

こんにちは。

昨日は、この対談が教えてくれた大きな視点――

AI時代の学びは、「知らないこと」より「知らない世界」から始まる

という話を紹介しました。

今日はその続きとして、対談の中でも特に印象的だった

「AI時代ほど、“人間関係”が難しい理由」 を取り上げます。

きょうのポイント

動画で語られていた内容を、3つに整理するとこうなります。

1) 難しいのは、知識ではなく「相手がいる」こと

北川さんは、こう言います(要旨):

・難しい知識は、AIが教えてくれる時代になっていく

・でも、人間関係は相手がいる

・だから、理解も実践も、いつだって難しい

知識は「一人で」取りに行ける。

でも関係性は「一人では完結しない」。

ここが、AI時代にむしろ際立つ、という話でした。

2) “世界観のズレ”に、人は気づきにくい

対談の中では、戦争の話題にもつながっていきます。

北川さんの仮説はこうです。

衝突は「知らないこと」からではなく、

「違う世界観で生きている」という事実を、知らないことから起こる面があるのではないか。

私たちは、相手が自分と違う前提で生きているかもしれないのに、

それを “知らない”ことすら知らないまま、会話してしまうことがある。

すると――

自分の常識だけで相手を判断し、

「それはおかしい」「非常識だ」と、簡単に断定してしまう。

この構造は、規模が小さくても(家族や職場でも)、

規模が大きくても(社会や国家でも)、同じなのかもしれません。

3) だから「一緒に過ごす」ことが、学びになる

では、どうすれば “Unknown Unknowns(知らないことを知らない)” に触れられるのか。

対談で出てくる答えは、とてもシンプルでした。

自分と異なる世界観を持つ他者と、同じ時間を過ごすこと。

ここがポイントで、

「情報を得る」だけでは、世界観はなかなか揺れません。

一緒に過ごして、やりとりして、すれ違って、

「え、そう捉えるんだ」と体で気づいていく。

この“身体性”が、AI時代に逆に価値を増す――

という流れでした。

公立学校/寮生活の価値はどこにある?

この話は、教育の話にもつながります。

・AIがあれば、知識の習得は速くなる

・それでも学校が残るとしたら、価値はどこにあるのか

対談の中では、

公立学校の「同じ地域に住んでいるだけで、誰でも一緒に学ぶ」という仕組みや、

寮生活のような「共に暮らす」環境が持つ意味が語られていました。

つまり――

学校の価値は、知識の伝達だけではなく

“違う世界観の存在を知る場”としての価値がある

という視点です。

つまり、学校とは「同じ正解を学ぶ場」ではなく、

「違う前提が存在することを、身体で知る場」なのかもしれません。

きょうの問い

この対談を見て、こんな問いが残りました。

「最近、“自分の世界観が揺れる時間”を、持てているだろうか?」

AIで学びが速くなるほど、

人はつい「自分の世界の中」で効率よく理解してしまう。

でも、世界は本当は、もっと広くて、ずれていて、面倒で、豊か。

その“ずれ”に触れることが、

学びの始まりなのかもしれません。

ウエルの感想🐢

人間関係がいちばんむずかしいって聞いて、

「やっぱり…!」って思いました。

だって、算数は答えがあるけど、

自分やお友だちの気持ちは、毎日ちがうから。

でもね、いっしょに遊んだり、しゃべったりすると、

「えっ、そんなふうに思ってたの?」って、びっくりすることがあります。

そのびっくりは、ちょっとこわいけど、

世界がひろがる音みたいで、けっこう好きです。

リンク

【対談】北川拓也氏(芦屋市広報番組)

ひとこと

年末年始、技術の話題があふれる中で、

最前線の人が最後に語ったのが「人間関係」だった。

この順番そのものが、いまの時代の答えの一部なのかもしれません。

AI時代の学びは、「知らないこと」より「知らない世界」から始まる

―― 北川拓也さん×芦屋市長・高島りょうすけさん 対談より

2026.1.3|

▶︎【「知らないことを知らない」が戦争を生む?だからこそ、他者との関わりを。】高島りょうすけ|芦屋市長

学年は大分違うのですが、中学、高校、大学と同じ学校で過ごした高島市長と対談させて頂きました。

すごく楽しかったです。学ぶことが好きすぎて。

―― 北川拓也さん

こんにちは。

今日は、量子コンピューターの専門家・北川拓也さんが、芦屋市長と対談されていた動画をご紹介します。

年末年始は、生成AIや新技術の話題で頭がいっぱいになりがちですが、今回いちばん印象に残ったのは、意外にも「リアルの人間関係」でした。

きょうのポイント

動画の中で語られていたのは、ざっくり言うと、次の3つです。

1) 学びの出発点が「人生を楽しむため」

北川さんは、中学生の頃「学校が暇すぎた」ことをきっかけに、

「世の中には、専門家が“興奮して見ている世界”がある。自分もそれを味わえないのはもったいない」

と思い、学び始めた、と語ります。

学びが「正しさ」や「競争」から始まるのではなく、

“世界を味わう力を増やす” から始まっているのが、とても健全で強いな…と感じました。

2) AIが得意な学び/AIでも難しい学び

対談では「学びの4象限(Known/Unknown)」が紹介されます。

・Known Unknowns(知らないことは分かっている)

→ これはAIに聞けば、かなりの速度で“知っている”側に移せる

・だからこそ価値が増すのが

Unknown Unknowns(知らないことすら知らない)

ここは、検索や質問だけでは見つけにくい。

そして、この領域に触れる入り口として出てくるのが――

3) “Unknown Unknowns”は、他者との時間で開く

自分と違う世界観を持つ他者と過ごすと、

「そんな見方があるのか」

「その前提、そもそも知らなかった」

という扉が開くことがある。

北川さんは、この“知らないことを知らない”が、対立や衝突(戦争を含む)を生む側面があるのでは、という仮説にも触れます。

きょうの問い

この動画を見て、こんな問いが残りました。

「自分は、どんな人と一緒にいると“新しい世界の入口”が開くだろう?」

知識はAIで速くなる。

でも、“世界観”は、たぶん人と人のあいだで育つ。

そういう順番が、これからはもっと大事になるのかもしれません。

ウエルの感想🐢

「知らないことを知らない」って、こわいけどおもしろいと思いました!

だって、知らないままだと、ずっと同じ場所にいるみたい・・・。

でも、お友だちとしゃべってたら、急に「えっ、そうなの?!」ってなることがあります。

それって、世界がちょっと広がる感じがして、うれしいです。

リンク

【対談】北川拓也氏(芦屋市広報番組)

明日の予告

明日は、同じ対談からもう一歩だけ深掘りして、

「AI時代ほど、“人間関係”が難しい理由」

を取り上げます。

・どうして人間関係がいちばん難しいのか

・「一緒に過ごす」ことが、なぜ学びになるのか

・公立学校/寮生活の価値はどこにあるのか

【番外編】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ・社会への示唆

—— やさしさは、社会をどう変えていくのか?

2026.1.2|

World Happiness Report 2025

Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness

1月2日。

お正月の静けさが、まだ街に残る朝です。

昨日は、ウエルからの年賀状として、

「今年も、ゆっくりでいいよ」という気持ちをお届けしました。

今日は、年末から続けてきた

World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズの

番外編として、

この研究が社会全体に投げかけているメッセージを、

少し立ち止まって見つめてみたいと思います。

🌍 やさしさは、社会の“土台”になる

これまでの3回で見えてきたのは、

・人は思っている以上に、やさしいということ

・その「やさしさを信じられる感覚」が、幸福に深く関わっていること

・そして、そのやさしさは「自分で選べる」「つながりの中にある」とき、より力を持つということ

でした。

ここで、World Happiness Report が伝えている、もう一段深い問いがあります。

それは——

「やさしさは、社会をどんなふうに支えているのか?」

という問いです。

🏘️ 信頼は、見えないインフラ

レポートでは、

「他者を信頼できる社会ほど、幸福度が高い」

という結果が、繰り返し示されています。

信頼は、道路や電気のように目には見えませんが、

実は社会を支える“インフラ”のようなもの。

・困ったときに助けてもらえると思える

・意見の違いがあっても、対話できると感じられる

・失敗しても、やり直せる気がする

こうした感覚がある社会では、

人は過剰に身構えることなく、エネルギーを前向きなことに使えるようになります。

🌱 やさしさは「個人の美徳」では終わらない

ここで大切なのは、

やさしさが「いい人でいなければ」という道徳ではなく、

社会全体の“設計”の問題でもある、という視点です。

・人が孤立しにくい制度

・助けを求めても恥ずかしくない空気

・違いがあっても排除されない関係性

こうした環境があるとき、

人は無理をしなくても、自然とやさしくなれる。

World Happiness Report は、

「幸福とは、個人の努力だけで達成されるものではない」

ということを、静かに教えてくれます。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルね、

「いい人にならなきゃ」って思うよりも、

「安心していられる場所」が増えたらいいなって思う。

だれかが転んでも、

すぐに立ち上がらなくていい場所。

ちょっと休んで、また歩ける場所。

そんな場所が、

少しずつ増えていったらいいな、って思うんです。

🌸 まとめにかえて

この3回で見てきたのは、

1. 人は思っているより、やさしい

2. そのやさしさを信じられることが、幸福につながる

3. そして、社会のあり方が、そのやさしさを支えている

ということでした。

新しい年のはじまりに、

「もっとがんばろう」ではなく、

「どうしたら、安心できる社会になるだろう?」

そんな問いを、そっと胸に置いてみるのもいいかもしれません。

参考

World Happiness Report 2025

Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness

(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)

静かな光のほうへ

2026.1.1|

【第3回】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ③

やさしさは、どんなときに幸福をいちばん強くするのか?

――「選べること」と「つながり」がカギになる

2025.12.31|

World Happiness Report 2025

Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness

今年さいごの日。

静かな時間が流れるこの日に、

私たちは「やさしさ」が本当に力を持つ瞬間について、もう一歩だけ考えてみます。

この数日、

私たちは「やさしさ」について考えてきました。

・第1回:

コロナ禍をきっかけに、世界で“やさしさの行動”が増えたこと

・第2回:

実は「やさしくすること」よりも

「この世界はやさしいと信じられること」が幸福と強く結びついている事実

そして今日は、その続きです。

🧭 やさしさが、いちばん力をもつ瞬間

World Happiness Report 2025 第2章では、

「どんなときに、やさしさは人をいちばん幸せにするのか?」

という問いにも答えています。

結論は、少し意外で、でもとても人間的でした。

それは——

“自分で選んで関われている”と感じられるとき。

やさしさは、

「やらされている」時よりも

「自分で選んで関わっている」時に、

はるかに大きな幸福感を生みます。

そしてもうひとつ大切なのが、

誰かとつながっている、という感覚。

孤立した親切よりも、

「誰かと分かち合っている」という感覚があるとき、

人はより深く安心し、満たされるのです。

🌱 幸福は「行動」よりも「関係性」の中にある

この章が教えてくれるのは、

幸福とは「良いことをした量」ではなく、

・自分で選べているか

・誰かとつながっていると感じられるか

という、関係性の質に宿る、ということ。

だからこそ、

同じ“親切”でも、

・義務としての親切

・評価されるための親切

よりも、

・自分で選んだ親切

・誰かと分かち合う親切

のほうが、私たちを深く満たすのです。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルね、

「やさしくしなきゃ」って思うよりも、

「この人と一緒にいたいな」って思えるほうが、

なんだかあたたかい気がしますよ。

えらくなくても、

がんばらなくても、

つながっていられる感じ。

それが、しあわせなのかもしれないね。

🌙 シリーズをふりかえって

この3回で見えてきたのは、

1. 人は、思っているよりやさしい

2. そのやさしさを「信じられる」ことが幸福を支える

3. そして、やさしさは“選び合える関係”の中で育つ

ということでした。

年の終わりに、

少しだけ世界を信じてみたくなる。

そんな気持ちを、そっと胸に置いて、

新しい年を迎えられたらと思います。

参考

World Happiness Report 2025

Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness

(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)

【第2回】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ②

「やさしさの行動」より、「やさしさを信じられること」の方が幸福を強く予測する

―― 落とした財布は、戻ってくると思えるか?

2025.12.30|

誰かを信じて、今日を生きるということ。

World Happiness Report 2025

Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness

今日は12月30日。

一年の終わりが、すぐそこまで来ています。

昨日は、

コロナ禍をきっかけに世界で「やさしさの行動」が増え、

その余韻がいまも続いている、というお話をしました。

今日はその続きです。

実は、最新の研究が示しているのは——

「やさしい行動をすること」以上に、

「やさしさを信じられること」そのものが、幸福と深く関係している、という事実でした。

🧠「やさしさを信じられるか?」が、幸福を左右する

World Happiness Report 2025 では、

こんな少し不思議な問いが使われています。

│ 「もし財布を落としたら、戻ってくると思いますか?」

この問いへの答えが、

その人の幸福度をとてもよく予測する、というのです。

しかも驚くことに——

実際に親切な行動をした回数よりも、

“他人が親切であると信じられるかどうか”の方が、

幸福との関連が強い ことが分かりました。

つまり、

・自分が親切にしたかどうか

よりも

・この世界は、基本的に「信頼できる場所」だと思えるか

その感覚のほうが、私たちの心を深く支えているのです。

🌍 実際のデータが示すこと

調査では、世界各国で

「財布が戻ってくると思うか?」という質問と、

実際に財布を落とした実験結果を比べています。

すると——

人々は、実際よりも少し悲観的で、

現実のほうが、私たちが思っているよりも「やさしかった」。

とくに北欧諸国では、

「戻ってくると思う」人の割合も、

実際に戻ってくる割合も、とても高いことが示されています。

そして重要なのは、

この“信じられる感覚”がある社会ほど、幸福度が高い という点です。

🕊️ やさしさは、行動よりも「空気」になる

研究はこうも示しています。

・親切な行動そのものも大切

・でも、それ以上に

「この社会は、誰かが助けてくれる場所だ」と感じられること

が、人の安心感と幸福を支えている

つまり、

やさしさは「行動」だけでなく、

期待や信頼という“空気”として広がっていくのかもしれません。

🐢 ウエルのひとこと

ウエル、

「やさしくしなきゃ」って思うより、

「きっと大丈夫」って思えるほうが、

なんだか安心できる気がする。

だれかが落としたもの、

ちゃんと戻ってくる世界って、

いいなあ。

次回予告(第3回)

次回は、

「やさしさは、どんなときに幸福をいちばん強くするのか?」

——“選べること”と“つながり”がカギになる、という話です。

参考

World Happiness Report 2025

Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness

(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)

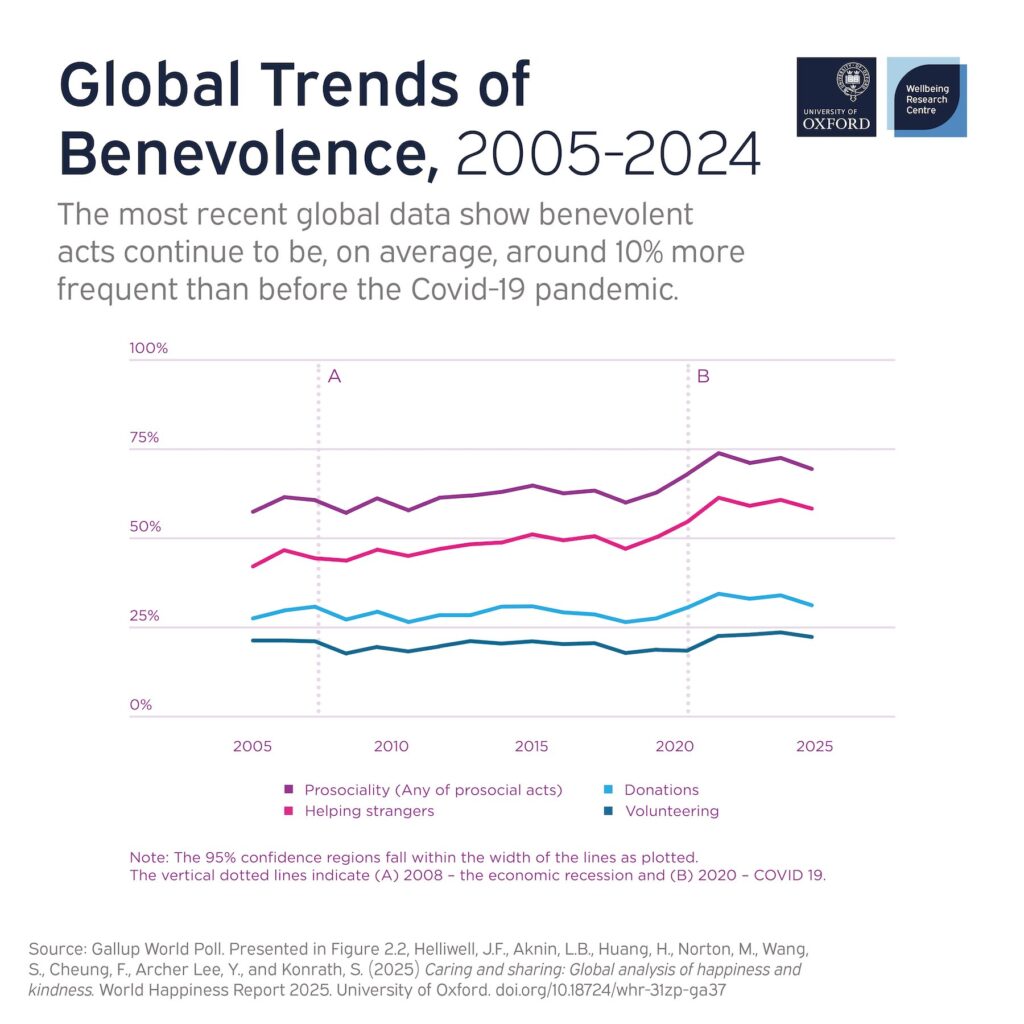

【第1回】World Happiness Report 2025「思いやりと分かち合い」シリーズ①

🤗 コロナ後の「やさしさの波」は、まだ終わっていない

2025.12.29|

コロナ後の“benevolence bump(善意の波)”は、落ち着きつつも、まだ続いている(2005–2024)

🤗 #世界親切デー

今年の『世界幸福度報告書(World Happiness Report)』のデータによると、

私たちは今もなお、コロナ後に生まれた「善意の高まり(benevolence bump)」の中にいます。

パンデミック前の水準へと戻りつつある兆しはあるものの、

その影響は、いまも続いています。

—— ウェルビーイング・リサーチ・センター

(World Happiness Report 2025)

今日は、11/13のウェルビーイング・リサーチ・センター(Oxford)の投稿から。

#WorldKindnessDay(世界親切デー)に合わせて紹介されていたのは、

World Happiness Report 2025 第2章「Caring and sharing(思いやりと分かち合い)」の最新データです。

結論を先にいうと——

コロナ禍で増えた“善意の行動”は、2024年に少し落ち着いた。

けれど、パンデミック前より高い水準が続いている。

今日は、その全体像を1枚の図で見てみます。

📊 図の読み方

今回の図は、2005〜2024の世界平均で、次の行動が「過去1か月にどれくらいあったか」を追っています。

・Prosociality(紫):3つのどれかをした人(寄付・ボランティア・見知らぬ人を助ける のいずれか)

・Helping strangers(ピンク):見知らぬ人を助けた

・Donations(水色):寄付をした

・Volunteering(濃い青):ボランティアをした

点線の目印は

A:2008(金融危機)/B:2020(COVID-19)

今日のポイント

1) コロナ禍で、世界の“善意”は跳ね上がった

2020年(B)を境に、どの線も上向きになります。

危機のとき、人は「自分だけ」よりも「誰かを助ける」方向へ一歩寄る——

そんな動きが、世界規模のデータにも現れています。

2) 2024年は「少し落ち着いた」——でも、戻りきっていない

投稿文にもある通り、2024年はコロナ期の高まりが有意に低下。

ただし平均では、2017–2019(コロナ前)より“約10%高い”水準が続いています。

つまり、波は引きはじめたけれど、海面そのものが少し上がった、という感じ。

3) とくに「見知らぬ人を助ける」は、まだ強い

図を見ると、Helping strangers(ピンク)は、コロナ後に大きく伸びて、いまも高め。

(次回以降、この「見知らぬ人」増加の意味をもう少し掘ります。)

🐢 ウエルのひとこと

やさしさって、

気合いで出すこともあるかもしれないと思ってたけど、

世界が大変なときほど、

人は「助けよう」とするんですね。

…それが、まだ少し残ってるのが、うれしいです。

次回予告

「やさしさの行動」より、「やさしさを信じられること」の方が幸福を強く予測する

(落とした財布が戻ると思えるか=“期待できる親切” の話)

参考

World Happiness Report 2025

Chapter 2: Caring and sharing: Global analysis of happiness and kindness

(Oxford Wellbeing Research Centre の投稿より)

🧠 仕事の「成果」は、人を大切にするところから生まれる

—— ウェルビーイング研究が示す、静かな確信

2025.12.28|

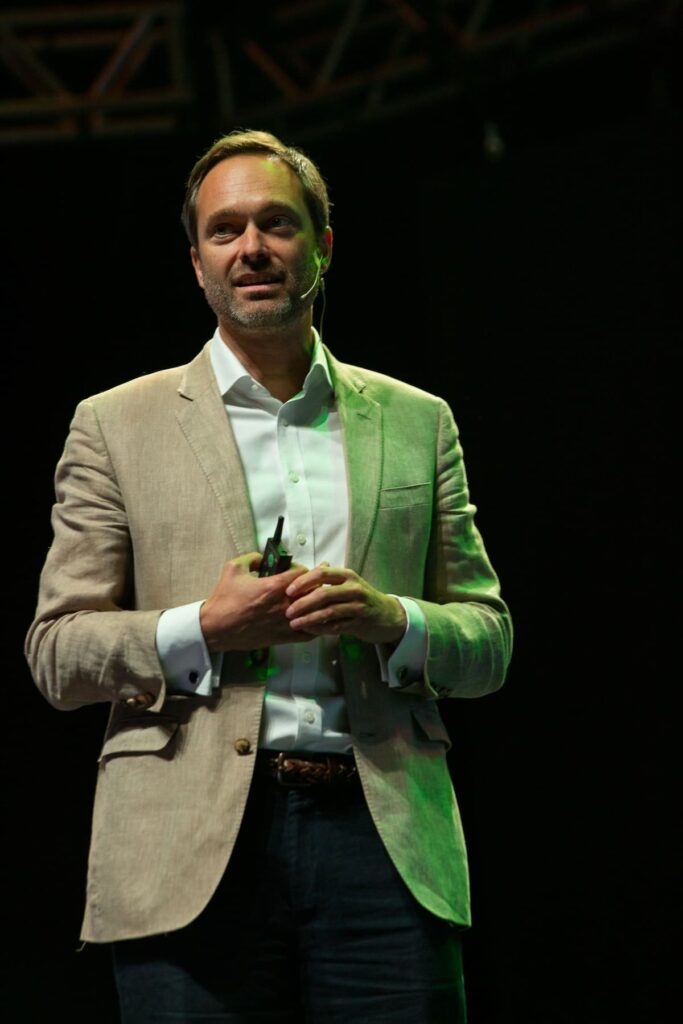

Mind Summit 2025 に登壇するジャン・エマニュエル・ド・ネーヴェ氏

——「ウェルビーイングは、組織の“周辺”ではなく“中核”にある」

出典:Wellbeing Research Centre

#ウェルビーイング科学 は、いま多くの人を惹きつけています。

ジャン・エマニュエル・ド・ネーヴェは、サンパウロで開催された Mind Summit 2025 にて、職場のウェルビーイングがいかに持続的な競争優位を生み出すかを語りました

ーーウェルビーイング・リサーチ・センター

今日は、11月にウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていたこの投稿から。

ジャン・エマニュエル・ド・ネーヴェ先生が語ったのは、

「人を大切にすること」が、結果として組織を強くするという、とても静かな真実でした。

│ Wellbeing science is drawing ever larger crowds.

│ ウェルビーイング科学は、いま多くの人を惹きつけている。

会場の写真を見ると、その言葉どおり。

大きなホールに集まった人たちが、静かに耳を傾けています。

職場のウェルビーイングを“研究”から“実践”へ。

科学的エビデンスが、現場の対話へと翻訳されていく。

ウェルビーイング科学は、いま多くの人を惹きつけている。

静かだけれど、確かな関心の広がり。

「人を大切にする組織」が、結果として強くなる

ジャン先生が一貫して伝えているのは、とてもシンプルなことです。

・人が安心して働ける環境

・意味や目的を感じられる仕事

・信頼関係のあるチーム

こうした要素は「きれいごと」ではなく、

生産性・創造性・持続性を高める“実証された要因” だということ。

ウェルビーイングは、福利厚生ではなく、

組織の戦略そのもの になりつつあります。

「競争力」は、どこから生まれるのか

印象的なのは、

「人を大切にすることが、結果的に競争優位になる」という視点。

短期的な成果ではなく、

長く続く信頼、学習、挑戦の積み重ねが、

組織を強くしていく。

それは、どこか“静かな強さ”のようにも感じます。

🐢 ウエルのひとこと

つよくなるって、

たくさんがんばることだと思ってたけど、

ちゃんと大事にされることも、

つよくなることなんですね。

*

年末のこの時期、

「今年はどんなふうに働いてきたかな」

「来年は、どんな関係を育てたいかな」

そんなことを、そっと考える時間にもなりそうです。

📘 参考

Why Workplace Wellbeing Matters

Jean-Emmanuel De Neve & George Ward

(Harvard Business Review Press)

🎭 仕事と生活の「ちょうどいい距離」が、幸福をつくる

—— Work-Life Balance と Well-being

2025.12.27|

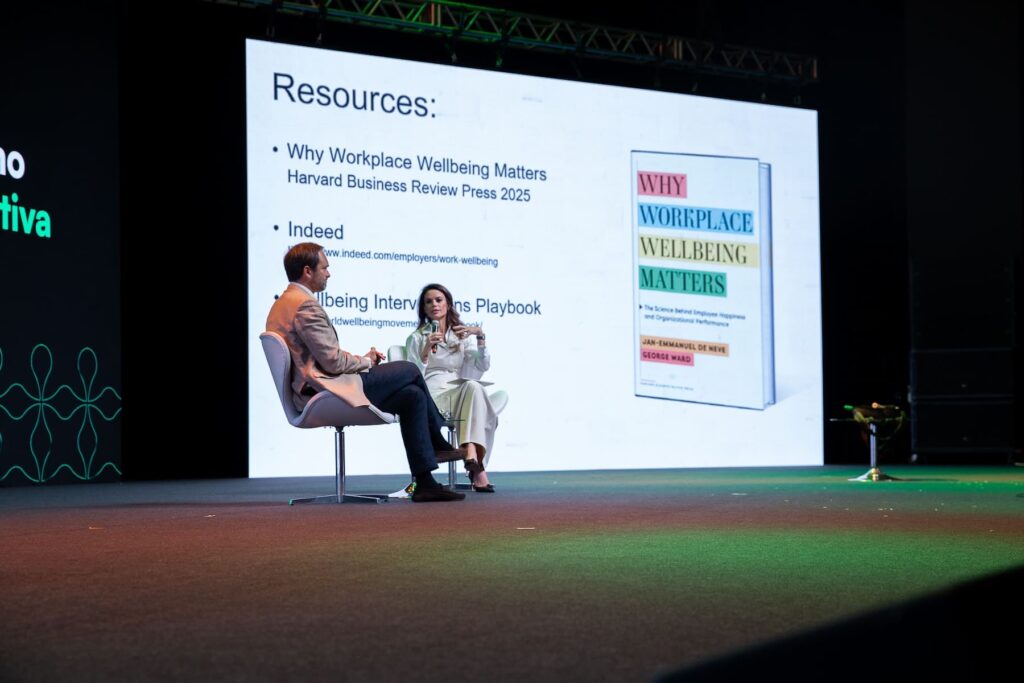

図:仕事と生活のバランスが主観的ウェルビーイングに与える影響

仕事の裁量や柔軟性が高いほど、人生満足度・仕事満足度の双方が高まることが示されている。

出典:Wellbeing Research Centre(European Social Survey データより)

🎭 仕事と仕事以外の生活のバランスをうまく保つことは、

私たちのウェルビーイングにとってとても重要です。

とくに“仕事の柔軟性”は、人生の満足度に強いポジティブな影響を与えます。

— Wellbeing Research Centre(#WorkLifeWeek)

こんにちは。

今日は 12月27日、年末の足音が少しずつ近づいてきましたね。

今日は、ウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていた

「仕事と生活のバランス(Work-Life Balance)」に関する研究を紹介します。

派手な話ではありませんが、

日々の暮らしを静かに支えてくれる、大切な視点です。

きょうのトピック

仕事と生活のバランスは、思っている以上に「心の調子」に影響している

Wellbeing Research Centre が紹介した研究では、

仕事の満足度・人生の満足度の両方に対して、

「ワークライフバランス」が強く関係していることが示されています。

とくに注目されているのが、

仕事の柔軟性(job flexibility)。

・自分で働き方を調整できる

・時間やペースをある程度コントロールできる

・仕事が生活を圧迫しすぎない

こうした要素がそろうほど、

人は「人生に満足している」と感じやすくなる、という結果でした。

図が伝えていること(かんたん解説)

今回シェアされている図では、

・仕事の裁量がある

・仕事が家庭生活を邪魔しすぎない

・仕事のストレスが持ち帰られない

といった要素が、

生活満足度・仕事満足度の両方にプラスに働いていることが示されています。

特別な成功や昇進よりも、

「自分の時間をちゃんと持てること」

「生活が仕事に飲み込まれないこと」

——それ自体が、幸福の土台になる。

そんなメッセージが読み取れます。

研究が静かに伝えていること

この研究が興味深いのは、

「もっと頑張れば幸せになる」

とは言っていないところです。

むしろ、

・無理をしすぎないこと

・生活のリズムを守れること

・仕事と距離を取れる余白があること

こうした“余白”こそが、

幸福を支えている可能性を示しています。

🐢 ウエルの感想

おしごとも、たいせつだけど、

ちゃんと休めることも、同じくらいだいじなんだなって思いました。

ずっとがんばりつづけなくてもいいし、

ちょっと立ち止まってもいい。

じぶんの時間があるって、

それだけで、こころがすこし広くなる気がします。

ひとこと(編集部より)

「仕事をがんばること」と

「人生を大切にすること」は、対立しません。

むしろ、生活に余白があるからこそ、

仕事にも意味が生まれる。

この年末、

がんばりすぎた自分に、

そっと“余白”を返してあげられますように。

🧭 自由は、いつ失われるのか

—— 仕事の「自律性」は40代を境に下がりはじめる(PNAS)

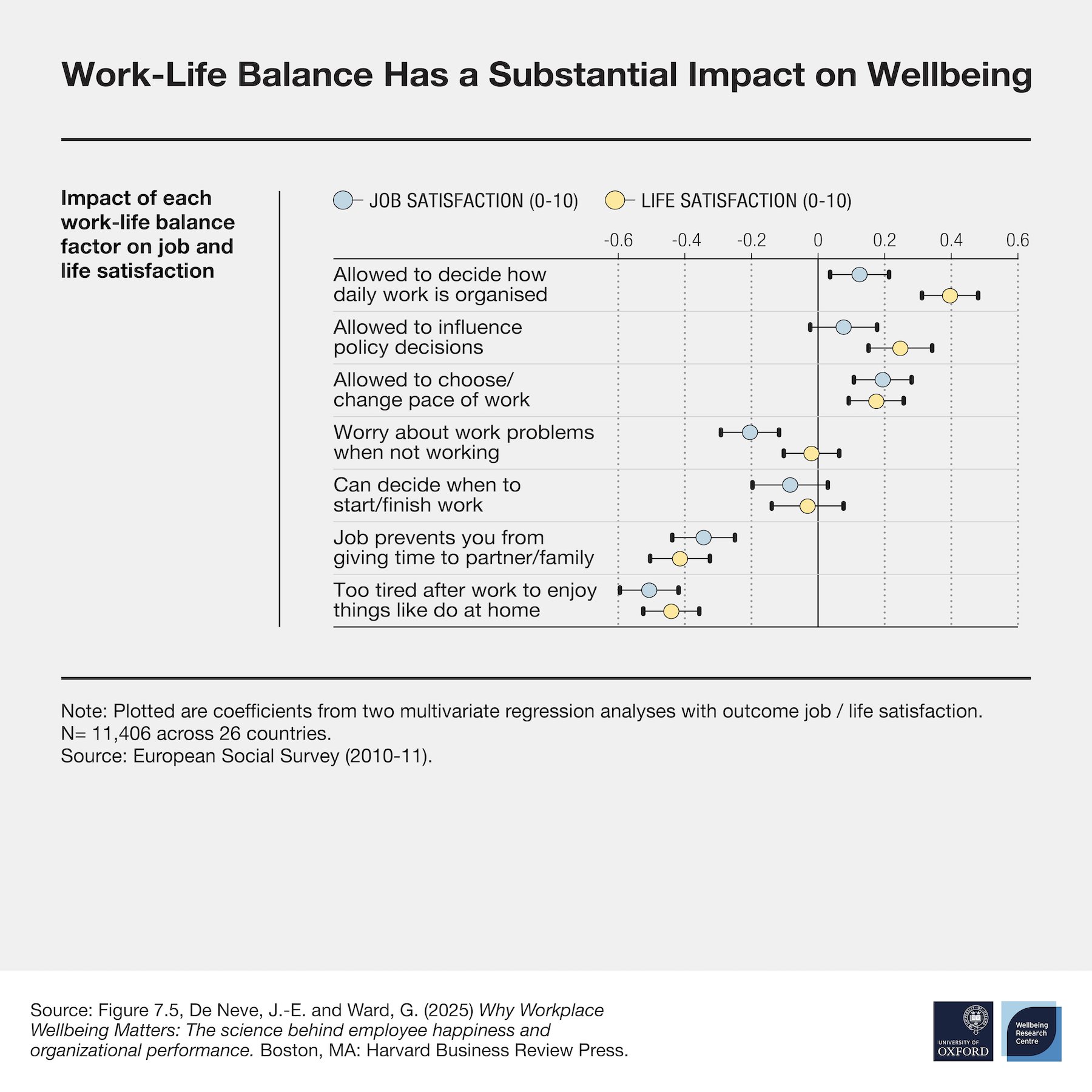

2025.12.26|

▶︎ 図:年齢とともに変化する「仕事の自律性」の知覚(イギリス)(Wellbeing Research Centre)

イギリスにおける仕事の自律性の自己評価は、20代後半から30代後半にかけて上昇し、40歳前後でピークを迎えた後、徐々に低下していく。

この傾向は主観的な感覚だけでなく、職位などの客観的指標とも一致しており、「年齢とともに自律性が高まる」という一般的な想定とは異なる結果を示している。

出典:Mujcic & Oswald (2025), The growth and collapse of autonomy at work, PNAS.

🧑💻 仕事の自律性は、キャリアの早い段階でピークを迎え、その後は低下していく。

典型的な労働者の場合、

仕事における「自律性(自分で決められている感覚)」は、

驚くほど早い時期──およそ40歳前後──まで上昇します。

けれどもその後、

その感覚は次の20〜30年にわたって、徐々に低下していきます。

▶︎ 出典:

仕事における自律性の成長と崩壊

(PNAS掲載論文)

こんにちは。

今日は Wellbeing Research Centre が紹介した、少し衝撃的で、でもとても大切な研究を取り上げます。

テーマは

「仕事における自律性(job autonomy)」。

私たちは年齢とともに、経験を積み、裁量も増えていく——

そんなイメージを持ちがちですが、データは少し違う物語を語っていました。

今日のトピック

「仕事の自由度」は、40代でピークを迎え、その後下がっていく

今回紹介されたのは、PNAS(米国科学アカデミー紀要)掲載の論文。

The growth and collapse of autonomy at work

(仕事における自律性の成長と崩壊)

イギリス・ドイツ・オーストラリアなど複数国の

数十万人規模の縦断データを使って、

│ 人は年齢とともに、仕事の「自律性」をどう感じるのか?

を調べた研究です。

研究が示した、少し意外な事実

📈 仕事の自律性は、20代〜30代で上昇

📉 けれども 40歳前後をピークに、その後は下がっていく

しかもこれは、

「気のせい」や「気分の問題」ではありません。

・職位(管理職かどうか)

・業務内容

・裁量の範囲

といった 客観的な指標でも、同じ傾向が確認されました。

研究者たちはこう書いています。

“Autonomy peaks early and then collapses.”

—— 自律性は、早い段階でピークを迎え、その後は低下していく。

なぜ、こうなるのか?

多くの人は、

「年を重ねるほど自由になる」と思いがちです。

でも実際には、

・責任が増える

・組織の中で役割が固定化される

・意思決定より“調整”が仕事になる

・評価や制度に縛られる

そんな構造が、じわじわと自律感を削っていく。

研究者たちは、

これは個人の能力の問題ではなく、

現代の働き方そのものが持つ構造的な問題だと指摘しています。

それでも、希望があるとしたら

この研究が示しているのは、

「自律性が失われる」という事実だけではありません。

大事なのは、

👉 自律性は“感じ方”であり、

👉 仕事の内容そのものだけで決まるわけではない

という点です。

同じ仕事でも、

・どれだけ意味を感じられるか

・どれだけ自分で選んでいる感覚があるか

・誰と一緒にやっているか

によって、感じ方は変わる。

だからこそ、

この研究は「絶望」ではなく、

問いを開く研究でもあります。

🐢 ウエルの感想

しごとの自由って、

えらくなることだと思ってたけど、

そうじゃないのかもしれないですね。

じぶんで決められる感じとか、

だれとやるかとか、

そういう小さなことのほうが、

じつは大事だったりするのかも。

ウエルは、

「自由」って、

ひとりでがんばることじゃなくて、

ちゃんと話せる人がいることなのかな、って思いました。

ひとこと(編集部より)

この研究が教えてくれるのは、

「年を重ねるほど自由になる」という物語が、

必ずしも自動ではないという現実です。

だからこそ、

どんな環境で、誰と、どう働くか。

そして、どこに“自分で決められる余地”を残すか。

それは、キャリアの話であると同時に、

ウェルビーイングの話でもあります。

今日が、

あなた自身の「自由の形」をそっと見直す一日になりますように。

🎄幸福は、やっぱり「誰かと一緒」に育つ

—— Happiness loves company(World Happiness Report)

2025.12.25|

「…さらに踏み込んで『不幸は仲間を求める』という慣用句を

再解釈すべきでしょう。

今回の研究結果が示すのは、

むしろ幸福こそが仲間を求めるということなのです。」

▶︎Prof Lara Aknin

Editor, World Happiness Report

こんにちは。

今日は 12月25日、クリスマス ですね🎄

昨日は「食事を共にすること」と幸福の関係を紹介しましたが、

今日はそこから、もう一歩だけ視野を広げた話題です。

ウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていたのは、

「幸福は、ほとんどすべての活動で“誰かと一緒”の方が育ちやすい」

という、とても静かで力強いメッセージでした。

きょうのトピック

「幸福は他者である」

—— Happiness loves company

(幸福は、誰かと一緒にいることで育つ)

World Happiness Report 編集者の

ララ・アクニン教授は、こんな言葉を残しています。

「これまで『不幸は仲間を呼ぶ(misery loves company)』と言われてきましたが、

今回の研究が示しているのは、むしろその逆です。

幸福こそが、他者とのつながりの中で育つのです。」

新しい研究が示したこと

今回紹介されているのは、

アメリカの大規模時間利用調査(American Time Use Survey)を使った研究です。

この調査では、人々に

・何をしていたか

・誰と一緒にいたか

・そのとき、どう感じていたか

を、日常レベルでたずねています。

結果は、とてもシンプルでした。

・ほぼすべての活動で

👉 ひとりでやるより、誰かと一緒の方が「楽しい」と感じられていた

・それは、

・パーティーのような特別な時間だけでなく

・買い物、通勤、家事のような日常的な行動でも同じ

つまり、

「何をするか」よりも、「誰といるか」

が、幸福感に強く関係していたのです。

やっぱり強かった「食事を一緒にすること」

とくに印象的だったのは、

「一緒に食べること」が、最も幸福感を高めやすい行動のひとつだった

という点です。

これは、昨日ご紹介した

World Happiness Report 2025 第3章

「食事の共有とウェルビーイング」

の世界的な分析結果とも、きれいにつながります。

「幸せだから一緒にいる」のでは?

もちろん、研究者たちは慎重です。

│ 「もともと幸せな人が、人と一緒にいることを選んでいるだけでは?」

この疑問に対して、研究では

直前の活動での幸福度を統制する分析も行われました。

それでもなお、

「誰かと一緒にいる」ことと幸福感の関係は残りました。

完全な因果は断定できなくても、

“幸福は、他者のそばで育ちやすい”

という傾向は、かなり一貫して見られたのです。

クリスマスに置いておきたい一文

この研究のまとめとして、著者たちはこう書いています。

│ “Happiness thrives in the company of others.”

│ (幸福は、他者と共にあることで育つ)

派手なメッセージではありません。

でも、クリスマスの日に読むと、

すっと胸に入ってくる言葉です。

🐢ウエルの感想

ひとりでいる時間も、だいじだけど、

だれかといっしょにいると、

ふつうのことが、ちょっと楽しくなる気がします。

ごはんを食べるのも、

おしゃべりしながら歩くのも、

なんでもない時間も。

きょうはクリスマス。

ウエルはね、

ウェルビーイングの研究で出てきた

ギャラップ社の質問が、ずっと心に残っています。

「あなたが困ったとき、

助けてくれる親戚や友人はいますか?」

新しいことを始めるとき、

「助けてくれる人がいるかもしれない」って思えて、

そして、実際にいてくれること。

それって、

それだけで、もうプレゼントなのかもって思いました。

ひとこと(編集部より)

幸福は、特別な成功やイベントの中だけにあるものではなく、

「誰かのそばで、同じ時間を過ごすこと」

の中にも、静かに宿っています。

今日がにぎやかな一日でも、

いつも通りの一日でも、

あなたのそばにある小さな「誰かの気配」を

そっと味わえる一日になりますように。

🎄 メリークリスマス

クリスマスの“つながり”は、食卓からはじまる

—— 世界の「食事を共にする回数」が、幸福と深く結びついていた(World Happiness Report 2025)

2025.12.24|

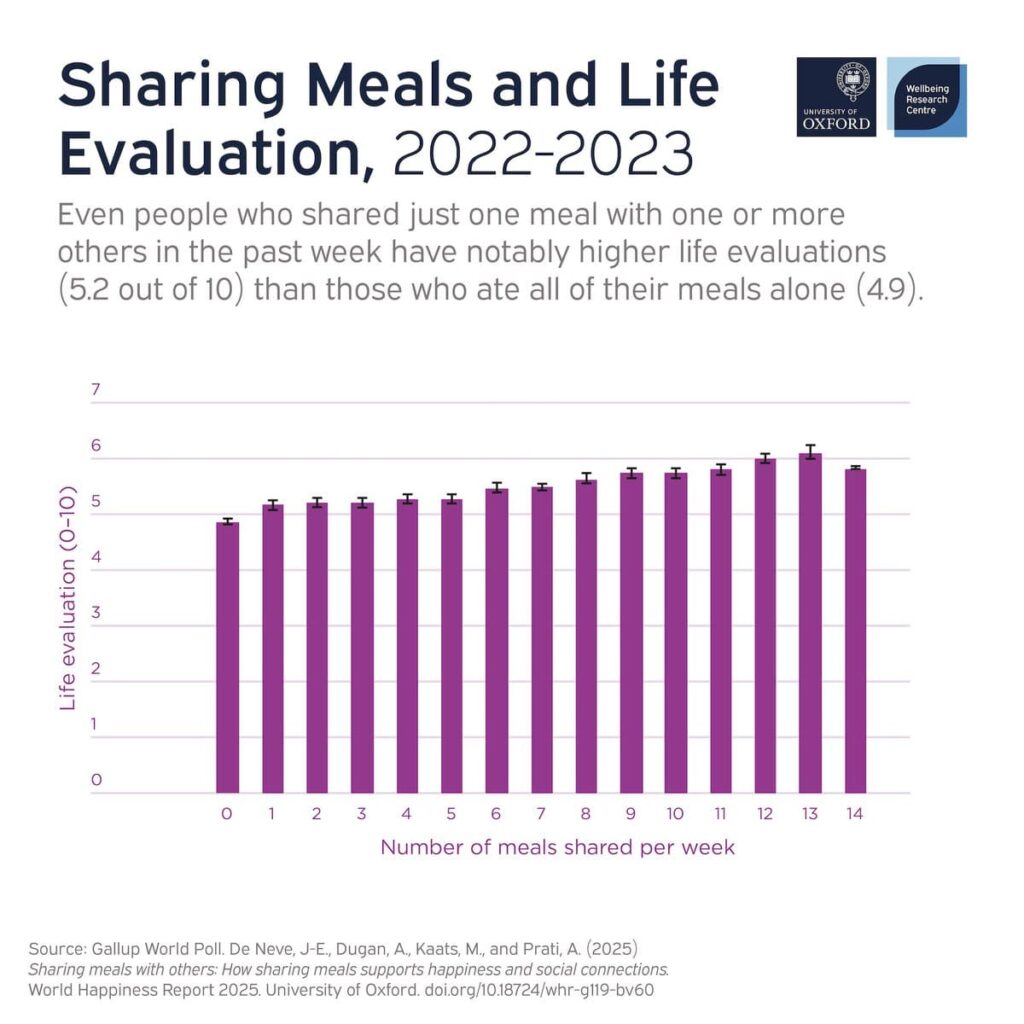

▶︎ World Happiness Report 2025 第3章

過去7日間に、「誰かと昼食・夕食を一緒に食べた回数」を合計すると、

0(完全な孤食)〜14(すべて共有)という指標が作れます。

この指標を使うことで、

世界中の「食事という社会的リチュアル」を初めて地図にすることができました。

地域差は非常に大きく、

食事の共有頻度は、その社会のつながり方をよく映しています。

—— Alberto Prati(オックスフォード大学)

🍽️ 食事を誰かと分け合う頻度は、世界で驚くほど違います。

それは「社会的つながり」や「ウェルビーイング」を理解する、大切な手がかりになります。

—— World Happiness Report 2025 第3章(オックスフォード大学)

▶︎ 食事を共にすることが、幸福感と社会的つながりを支える理由

こんにちは。今日は12月24日、クリスマスイブですね🎄

この時期になると、あらためて感じるのが——

「誰かと食べる」ことの、静かな力です。

今日は、ウェルビーイング・リサーチ・センターがシェアしていたトピックを、クリスマスに合わせて再び取り上げます。

(以前もニュースレターで紹介しましたが、今夜と明日にちょうどいい“再読テーマ”だと思いました。)

きょうのトピック

🍽️ 世界の「食事の共有(meal sharing)」は国によって大きく違い、

それが“社会的つながり”や“well-being”をよく映していた

—— World Happiness Report 2025 第3章より

まず面白い:世界地図にすると、こんなに違う

ウェルビーイング・リサーチ・センターが紹介していた動画では、Gallupのデータを使って、

・過去7日間に「昼食を誰かと食べた日数」+「夕食を誰かと食べた日数」

→ 0〜14のスコアとして扱い、

・その平均を国ごとに集計して、世界地図にした

という話が出ていました。

ざっくり言うと、

“誰かと食べることが多い地域”と“少ない地域”の差が、かなり大きい。

動画の例では、

南アジア/東アジア(日本を含む)では平均として共有が少なめで、

ラテンアメリカの一部では共有が多い傾向、

といった地域差が語られていました。

研究の要点

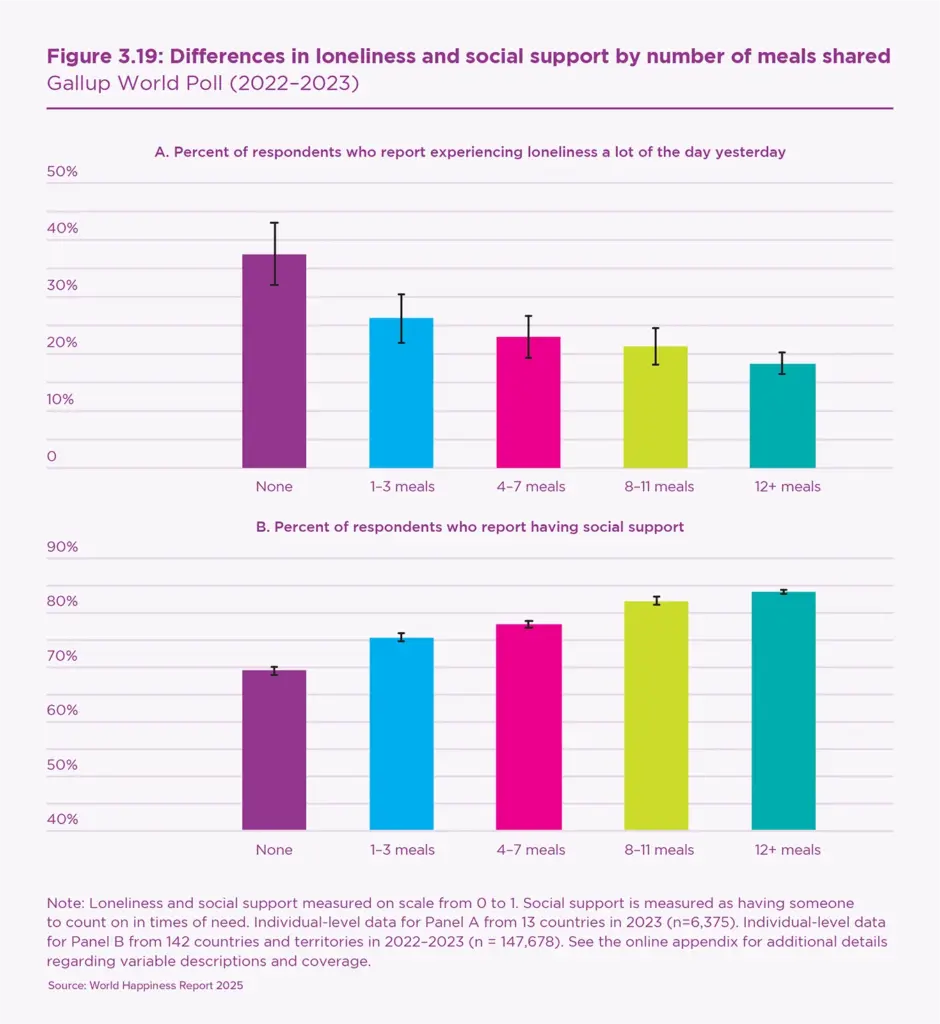

この章が言いたいことを、日常の言葉にすると、だいたい次の5つです。

1. つながりは幸福の土台

世界幸福度レポートは長年、「社会的つながり」が幸福に効くことを示してきました。

2. その“つながり”を測る、意外と強い指標が「一緒に食べる回数」

食事の共有は、わりと“客観的に答えやすい”ので、国際比較に向く。

3. 142の国と地域で比べると、食事を共にする回数は本当にバラバラ

しかも、その差は「所得・教育・雇用」だけでは説明しきれない。

4. 食事を共にする人ほど、主観的ウェルビーイングが高い傾向

生活満足度が高く、ポジティブ感情が多く、ネガティブ感情が少ない。

(年齢・性別・文化圏を超えて、かなり一貫して見られる。)

5. アメリカでは“ひとりで食べる”が増えている

時間の使い方データから、食事の孤食化が進んでいる可能性が示され、特に若い層の変化が大きい、という指摘もありました。

※ただし大事な注意として、章の中でも

「因果(どっちが先?)はまだ完全には言えない」

——“一緒に食べるから幸福なのか/幸福だから一緒に食べるのか/両方か”は今後の研究課題、と丁寧に書かれています。

クリスマスに置いておきたい視点

この研究がいいなと思うのは、

「幸福の話を、気合いや性格論ではなく、“儀式(リチュアル)”の話に戻してくれる」ところです。

食事は、特別なイベントじゃなくてもいい。

豪華じゃなくてもいい。

短くてもいい。

“誰かと同じ時間を過ごす”という、生活の単位としての食卓。

クリスマスは、その意味を思い出しやすい日なのかもしれません。

小さな問い(30秒)

きょう・明日、もし可能なら——

・「誰かと食べる」予定はありますか?

・ないなら、「ひとりで食べる時間を、少しだけ丁寧にする」ことはできますか?

(たとえば、スマホを置く/あたたかい飲み物を添える/“今日よかったこと”を1つ思い出す、でも十分です。)

🐢ウエルの感想

いっしょにごはんを食べるって、

おなかだけじゃなくて、こころもあったかくなる気がする。

クリスマスって、“いっしょにいる”がだいじなのかも。

ウエルはね、クリスマスもいつも通りなんだけど、

クリスマスに間に合うように、

もう一つの場所『量子の庭』に置かせてもらう絵の

使用について、ていねいなご連絡を送ってもらえて、

なんだか、こころがぽっとしました。

ひとこと(編集部より)

今年の終わりが近づくと、予定も気持ちも詰まりやすくなります。

そんなときに「食事の共有」という研究を読むと、

幸福って、遠くの目標じゃなくて、“日常の習慣”の中にもあると気づかされます。

クリスマスの夜と明日が、

あなたにとって少しでもやさしい時間になりますように。

参考(WRCシェアの言葉・日本語)

「🍽️ 食事を誰かと分け合う割合は、世界で驚くほど違う。

それは“社会的つながり”や“ウェルビーイング”を理解する手がかりになる。」

(World Happiness Report 2025 第3章)

あなたはどのタイプ?幸福観は3つに分かれる

3つのタイプ:

Skeptics / Happiness seekers / Growth seekers

2025.12.23|

©unsplash-community

新しい研究で、「幸福観」は3つのクラスターに分かれることがわかりました。

・懐疑派(Skeptics):幸福は壊れやすく外的要因に左右され、マイナス面もありうると捉える

・幸福追求派(Happiness seekers):幸福は短いが、自分である程度コントロールでき、追求する価値があると捉える

・成長志向派(Growth seekers):意味や目的を重視し、幸福は持続的でコントロール可能だと捉える

── @MohsenJoshanloo

▶︎人は幸福をどう捉えるのか:幸福観のタイプ分けと、快楽的/生きがい的ウェルビーイングの関係

こんにちは。

今日は、Mohsen Joshanloo(モーセン・ジョシュルー)先生の新しい研究から、「人は“幸福(happiness)”をどう捉えているか」を紹介します。

先日の3回シリーズでは、Fear of Happiness(幸福への怖さ)が、異常というより文化や経験の中で学習されうる反応だと扱いました。

今回の研究は、その話をもう一段“地図化”してくれる内容です。

研究の要点

幸福観(幸せの捉え方)は、人によって異なり、それが実際のWell-beingの差ともつながっていました。

・対象:カナダの成人 660人

・方法:8つの「幸福観」をまとめて見て、似た人同士をクラスタ(集団)に分類

・結果:3つのタイプが見えてきました

(そしてタイプの違いが、快楽的Well-being/意味・成長のWell-beingの差とも関連)

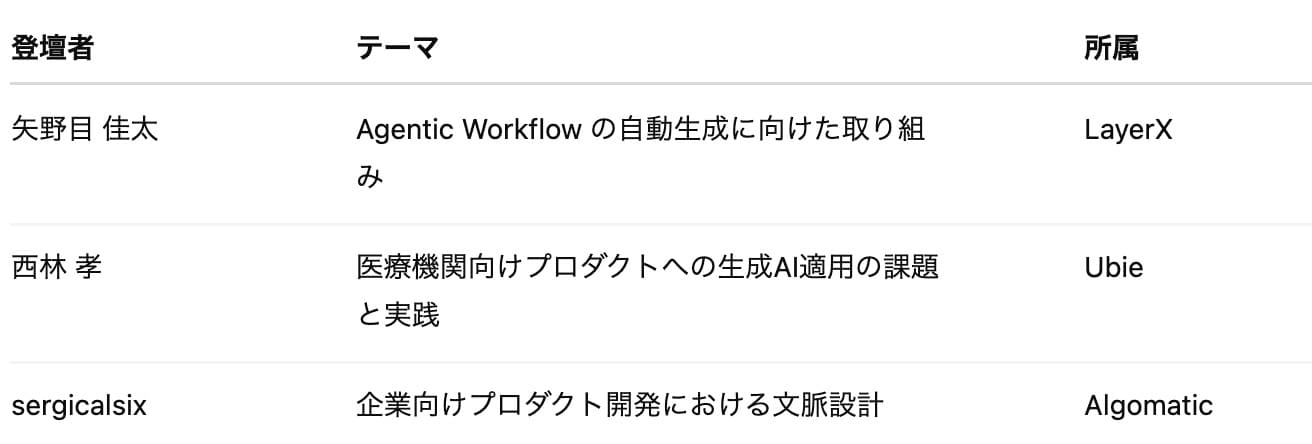

3つのタイプ:Skeptics / Happiness seekers / Growth seekers

① Skeptics(懐疑派)

幸福は大事だと思う。でも、壊れやすく、外部要因に左右され、怖さや代償もあると感じやすい人たち。

研究では、相対的に Fear of Happiness(幸福への怖さ) も高めでした。

よくある心の動き(例)

・「幸せのあとに、悪いことが来そう」

・「運や周囲で全部ひっくり返る」

・「喜ぶと痛い目を見るかも」

② Happiness seekers(“今をつかむ”追求派)

幸福は短い。けれど、ある程度は自分で作れて、味わう価値があると捉えやすい人たち。

いわば「今を楽しむ」「チャンスは逃さない」タイプです。

よくある心の動き(例)

・「楽しい瞬間をちゃんと拾いたい」

・「うまくいく時は、楽しんでおきたい」

・「幸福は儚いからこそ大切」

③ Growth seekers(成長・意味重視派)

幸福は“意味・目的・成長”に根を持ち、比較的持続しうる。自分の内側の舵で育てられると捉えやすい人たち。

研究では、このタイプが 全体としてWell-beingが最も高い 傾向でした。

よくある心の動き(例)

・「今の感情より、長い目で納得できる道を選びたい」

・「自分の人生を運転している感覚が大事」

・「意味があると、揺れても戻ってこられる」

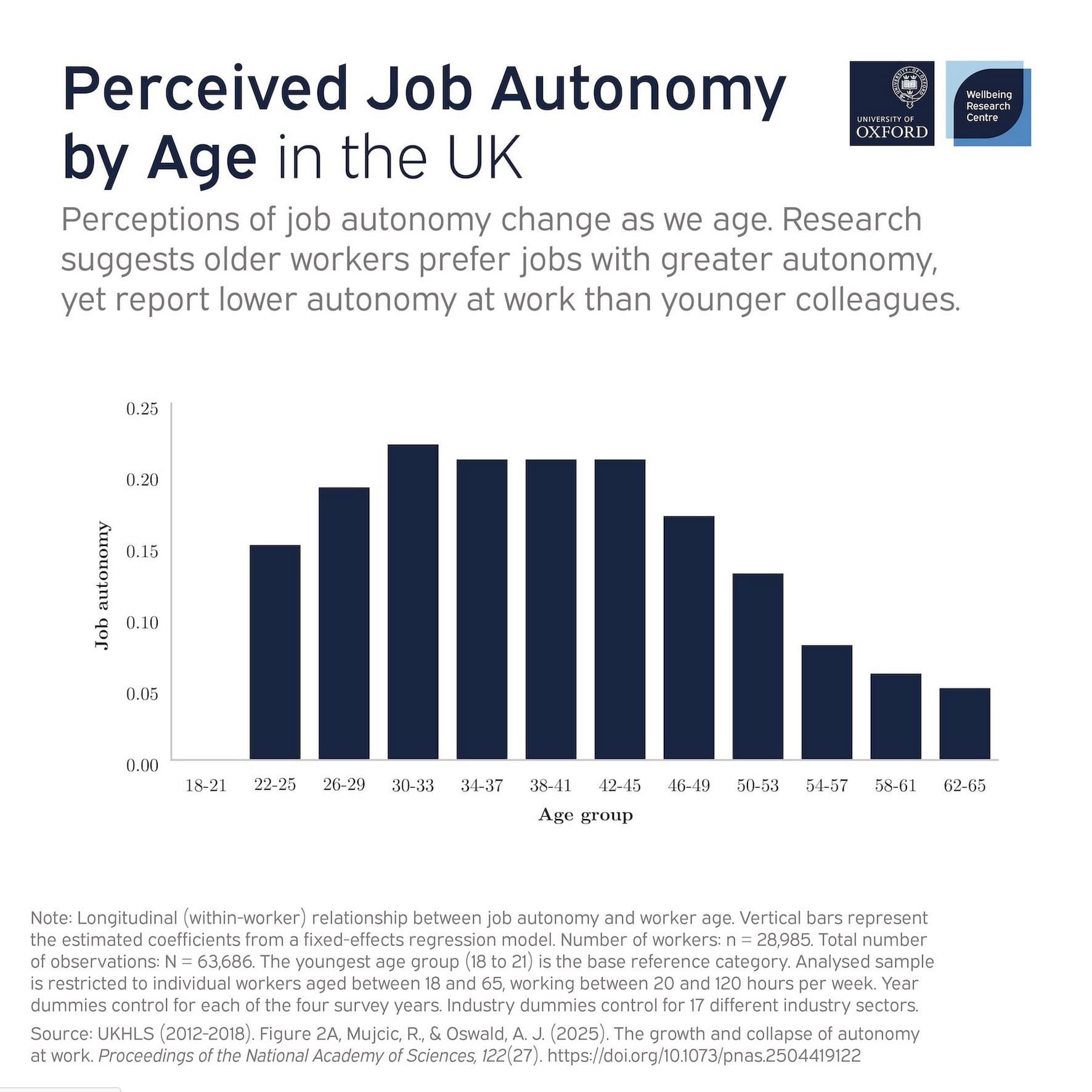

ここが大事

幸福観の違いは、実際のWell-beingの差ともつながっていました-1024x726.png)

図:幸福観のタイプごとのWell-beingの平均値

成長志向派(Growth seekers)が、心理的・社会的Well-beingを含めて最も高い傾向を示していました。

この研究では、3つのタイプの違いが、

・ヘドニック(快楽的)Well-being:生活満足度・感情(ポジ/ネガ)

・ユーダイモニック(意味・成長)Well-being:心理的・社会的Well-being

の差とも関連していました。

ざっくり言うと、

Growth seekers が一番高く、Skeptics が一番低い傾向。

そして「幸福観のタイプ分け」だけでも、Well-beingの違いの一部(約6〜13%)を説明していました。

今日の着地点:幸福は“性格”より先に、「信念のセット」かもしれない

この研究がくれる安心は、たぶんここです。

・「私は幸せが下手なんだ」ではなく

・「私はこういう幸福観(信念セット)を身につけてきたんだ」

と捉え直せる。

しかも研究は、「全員に同じ介入(one-size-fits-all)は効きにくい」と示唆します。

つまり、Well-beingは “処方箋”より“メニュー” に近いのかもしれません。

小さな問い(1分)

あなたは今、どれに近いですか?

・□ 幸福は大事だけど、壊れやすくて怖い(Skeptics)

・□ 幸福は短いけど、追う価値がある(Happiness seekers)

・□ 幸福は意味や成長に根を持つ(Growth seekers)

※「今の自分」でOK。人生で移動しても自然です。

🐢 ウエルの感想

しあわせって、みんな同じじゃないんですね。

“自分はこのタイプかも”って分かるだけで、ちょっとホッとしました。

きょうは、むりに変わろうとしなくていい気がしました!

ひとこと(編集部より)

先日の「幸福への怖さ」シリーズを読んで、心がざわついた人ほど、

今日の“タイプ地図”は役に立つかもしれません。

怖さも追求心も意味志向も、

どれも 生き延びるための知恵として身につくことがあるからです。

第3回|どう扱う?“幸福の怖さ”と付き合うステップ(実践編)

──幸福を「取り戻す」のではなく、「再設計する」という考え方

2025.12.22|

▶︎モーセン・ジョシュルー:

「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81

こんにちは。

一昨日からお届けしてきた、

Mohsen Joshanloo 先生のインタビュー動画紹介も、今日が最終回です。

第1回では、

「幸福=感情」ではない、Well-beingの3つの要素という地図を確認しました。

第2回では、

Fear of Happiness(幸福への怖さ)が、

珍しい異常ではなく、文化や育ちの中で自然に学習されうる反応であることを見てきました。

今日は最後に、

「じゃあ、どう付き合えばいいの?」

──実践編です。

1) Step by step:まずは「問題だと気づく」

──でも、慌てなくていい

モーセン先生が最初に強調していたのは、

とても地味で、でも大事な一歩でした。

それは、

「Fear of Happinessが“あるかもしれない”と気づくこと」です。

多くの人は、この感覚を

「自分の性格だから」「普通の感覚だから」と、そのままにしています。

けれども、たとえば──

・幸せを感じそうになると、無意識にブレーキがかかる

・喜びを表に出すのを、いつも控えてしまう

もし心当たりがあれば、

まずは“名前をつけてみる”ことがスタート。

そして次に大事なのは──

パニックにならないこと。

Fear of Happinessは、

診断名でも、病気でもありません。

多くの人が、程度の差はあれ経験するものです。

2) 信念を書き出す → 根っこを推測する

──答えが出なくてもいい

次のステップは、

自分が持っている「幸福に関する信念」を、そっと言葉にしてみること。

たとえば──

・幸せになると、あとで悪いことが起きる

・喜びすぎると、怠けてしまう

・幸せを感じるのは、どこか後ろめたい

これらは「間違った考え」ではありません。

どこかの時点で、そう考えるほうが安全だった可能性があります。

そして、その信念の“根っこ”を考えてみる。

家庭、学校、宗教観、文化、過去の経験……。

ここで大事なのは、

正確な原因を突き止めることではない、という点。

「たぶん、こういう背景があったのかもしれない」

──そのくらいの仮説で十分だ、と先生は語ります。

3) ひとりで難しければ、支援を使っていい

──でも、無理に行かなくてもいい

このプロセスは、

人によってはひとりで扱うには難しいこともあります。

もし余裕があれば、

・カウンセリング

・心理療法

を使うのは、自然な選択です。

一方で、

「お金や時間の余裕がない」

「専門家に話すのはハードルが高い」

という人も少なくありません。

その場合、先生が強調していたのが──

信頼できる情報源を選ぶこと。

SNSやポップ心理学の

「○○すれば必ず幸せになれる」

「幸福は選択だ」

といった単純なメッセージには注意が必要。

おすすめされていたのは、

研究者・専門家が一般向けに書いた本や資料。

感情そのものを、丁寧に扱うものです。

4) 感情の幸福が難しいときの「別ルート」

──Well-beingは一つじゃない

そして、今回いちばん大切な提案が、ここでした。

もし、

感情的な幸福(うれしい・楽しい)を

今すぐ増やすのが難しいなら──

無理にそこに集中しなくていい。

Well-beingには、

・心理的Well-being(機能)

目的、意味、主体性、できている感覚

・社会的Well-being(つながり)

所属感、貢献、関係性

という、別の入口があります。

感情が不安定な時期でも、

・意味のある活動に関わる

・誰かと関係を保つ

・自分で決める経験を積む

こうした積み重ねが、

結果として感情のWell-beingを支えることもある。

今日の着地点

── 幸福は「取り戻す」ものではなく、「再設計する」もの

Fear of Happinessと向き合うとは、

無理に「幸せになろう」とすることではありません。

むしろ、自分に合った幸福観を、静かに組み替えていくこと。

感情が揺れていても、

人生を立て直すルートは一つじゃない。

Well-beingは、

メニュー型で選び直していい。

🐢 ウエルの感想

うれしいきもちが、むずかしい日もあるけれど、

べつの入口から入っていいんですね。

“いまはこっち”って選べるって、

ちょっと安心しました。

シリーズを終えて

この3回シリーズが伝えたかったのは、

「Fear of Happinessをなくそう」という話ではありません。

幸福との関係を、やさしく編み直すという視点です。

幸福は、急がなくていいのだと思います。

どこか一つでも、

読んだ人の呼吸が少し楽になる場所があれば、うれしいです。

第2回|Fear of Happiness(幸福への怖さ)とは何か

──それは「恐怖」ではなく、もっと日常的な反応かもしれない

2025.12.21|

▶︎モーセン・ジョシュルー:

「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81

こんにちは。

昨日から、Mohsen Joshanloo 先生のインタビュー動画を、

3回シリーズで紹介しています。

第1回では、

「幸福=感情」ではない、Well-beingの3つの要素という地図を確認しました。

第2回となる今日は、その地図の上で

「幸福を前にしたとき、なぜブレーキがかかることがあるのか」

を見ていきます。

1) Fear of Happinessとは何か

──「恐怖」というより、もっと静かな反応

「Fear of Happiness」と聞くと、

幸福そのものが“怖い”状態を想像してしまいがちです。

けれども、モーセン先生の定義は、もっと幅広いものでした。

Fear of Happiness とは、

幸福を「経験すること」や「表現すること」に対して、

不安・警戒・落ち着かなさ・居心地の悪さを感じる傾向。

ポイントは、

・必ずしも“パニック的な恐怖”ではない

・むしろ、慎重さ・身構え・ブレーキに近い感覚

たとえば──

・「今うまくいっているけど、このあと何か悪いことが起きそう」

・「喜びすぎると、バチが当たりそう」

・「幸せを表に出すと、妬まれそう」

こうした感覚も、Fear of Happinessに含まれます。

2) それはどれくらい“普通”なのか

──どの社会にも、必ず一定数いる

研究を始めた当初、

研究者自身も「どれくらい珍しい現象なのか」は分からなかったそうです。

けれども現在では、

30カ国以上のデータから、次のことが分かっています。

・Fear of Happinessは どの社会にも存在する

・「ごく一部の人だけ」の話ではない

・ただし、「みんなが強く感じている」わけでもない

つまり──

珍しすぎもしないし、普遍的すぎもしない。

でも、どの文化にも“確実にいる”。

そして重要なのは、

西洋・非西洋を問わず、

どんな社会にも“スコアが高い人”が一定数いるという点でした。

3) 影響はあるのか

──関連はある。でも、語り方は慎重に

Fear of Happinessと、

うつ・不安などのメンタルヘルス指標との関係についても、

多くの研究が行われています。

結果として見えているのは:

・Fear of Happinessが高い人ほど、

・抑うつや不安の症状が高い傾向

・感情的・心理的・社会的Well-beingが低い傾向

ただし、先生はここでとても慎重です。

・これは主に「相関」の話

・すべてが因果関係だとは言えない

一方で、

縦断研究や実験研究では、

Fear of Happinessが将来の抑うつ症状を予測する可能性

も示され始めている。

だから結論は、

「必ず悪くなる」ではなく──

“影響しうる要因の一つ”として、無視できない。

この慎重さが、研究としてとても誠実だと感じます。

今日の着地点①

「“自分だけ変”じゃない」

Fear of Happinessは、

性格の欠陥でも、弱さでもありません。

文化・家庭・育ち・宗教観・社会的経験──

そうしたものの中で、

自然に学習される反応であることが多い。

だから、「自分だけおかしい」と思わなくていいのだと思います。

今日の着地点②

「幸福が怖い人は、幸福が嫌いなわけではない」

動画を通して強く残ったのは、この点です。

Fear of Happinessを持つ人は、

幸福そのものを否定しているわけではない。

むしろ──

「幸福には代償があるかもしれない」

という学習をしてきた人。

・幸せのあとに、必ず不幸が来た

・喜ぶと、叱られた・妬まれた

・気を抜くと、失敗した

そうした経験が、

幸福に「警戒心」を結びつけている。

これは、

危険を避けるための知恵として身についた可能性もあります。

🐢 ウエルのひとこと

しあわせがこわいって、

きらいってことじゃないんですね。

“あとでこまらないように”って、

からだが先に考えてたのかも。

次回予告(シリーズ③)

次回は最終回。

「じゃあ、どう付き合えばいいの?」に入ります。

・気づく → パニックにならない

・信念を言葉にする

・感情が難しいときの“別ルートのWell-being”

「幸福を増やす」より先に、

「幸福との関係を組み替える」という提案です。

「治す話」ではなく、

「関係を組み替える話」です。

第1回|幸せは「選べる」って本当?──幸福の誤解と、ウェルビーイングの3要素

2025.12.20|

▶︎モーセン・ジョシュルー:

「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81

Happiness Science Labs のインタビューで、幸福の科学について話しました。

幸福とは何か/何ではないのか、

研究ではどう扱われているのか、

なぜ幸福を恐れる人がいるのか、

そして幸福をめぐる代表的な誤解についてです。

── @MohsenJoshanloo

「幸福への恐れ」はどこから来るのか──文化的背景から読み解く|Sero Boost #81

こんにちは。

今日は、韓国のウェルビーイング研究者 Mohsen Joshanloo(モーセン・ジョシュルー)先生のインタビュー動画を、3回シリーズで紹介します。

テーマは Fear of Happiness(幸福への怖さ)。

ただ、いきなり「怖さ」から入る前に、まずは土台として──

そもそも“幸福(happiness)”って何?

そして、なぜ私たちは幸福をめぐって、簡単に誤解してしまうのか。

今日はその前半回です。

*

🎥 今日紹介する動画

Mohsen Joshanloo: Fear of Happiness, Explained with Cultural Influences | Sero Boost #81

1) よくある誤解①:幸福は「選べる」

── この言葉は、希望にもなるが、時に人を追い詰める。

動画の中でモーセン先生は、よく聞く言い回しとして

「Happiness is a choice(幸せは選択だ)」を挙げます。

この言葉は、たしかに美しい。

でも同時に、危うさもある──という指摘が印象的でした。

なぜなら私たちのウェルビーイングには、

遺伝(気質)や 環境、そして 比較的安定したパーソナリティが関わります。

だからこそ、もし「100%自分で選べる」と思い込むと、

うまくいかないときに “自分のせい”が増えてしまう。

「幸せは努力で勝ち取るもの」というメッセージが、

時に、苦しい人をさらに追い詰めてしまうこともある。

──今日は、そのリスクに光が当たっていました。

2) よくある誤解②:幸福は「心だけ」or「外側だけ」

── どちらも正しく、どちらも不十分。

もう一つ、私たちが陥りやすい二択があります。

・幸福は内面(心)の問題:考え方を変えれば幸せになれる

・幸福は外側(条件)の問題:環境が整えば幸せになれる

どちらも“少しは当たっている”。

でも、どちらか一方だけでは足りない。

幸福(Well-being)は、

内面 × 外側の条件 × その相互作用

…この組み合わせで生まれる、という整理でした。

ここは、ウェルビーイング研究らしい誠実さだなと思います。

「気合いでどうにかしろ」でもなく、

「条件が整うまで待つしかない」でもない。

相互作用という言葉が、現実に近い。

3) よくある誤解③:幸福は「1種類」

── 幸福を一つに決めてしまうと、人は自分を見失いやすくなる。

さらに先生は、幸福を“一枚岩”にしないことの大切さも話します。

幸福は1種類ではなく、複数の形がある。

そして自分の人生に合う幸福の形は、人によって違う。

この視点があると、

「みんなが良いと言う幸せ」を追って苦しくなる流れから、少し降りられます。

4) 今日の核心:Well-beingは「3つの要素」からなる

── 感情だけで測らないから、人生は少し楽になる。

そして今日のいちばん大事な土台がここでした。

モーセン先生は、科学的には “happiness” よりも well-being を使うことが多い、とした上で、精神的ウェルビーイング(mental well-being)を、次の3つに整理します。

・① 感情(Emotional well-being)

うれしい・楽しいなどポジティブ感情が多い/苦しい感情が少ない、など

・② 機能(Psychological well-being / Functioning)

生活を回す、目的を持つ、意思決定する、自分の人生を運転する感覚

・③ 社会(Social well-being)

所属感、受け入れられている感覚、コミュニティとの関係

この3つの整理は、今日のテーマ(Fear of Happiness)に入る前の、すごく大事な地図です。

今日の着地点:感情がしんどい日にも「逃げ道」がある

もし私たちが「幸福=感情」だと思い込みすぎると、

気分が上がらない日=人生が失敗、みたいに感じてしまうことがあります。

でも、Well-beingには 機能も 社会もある。

・今日やるべきことを、静かに一つ片付けられた

・人との関係を、壊さずに保てた

・目的の方向を、見失わずにいられた

こういう日も、Well-beingの一部として数えていい。

今日の回は、その“逃げ道”を作ってくれる回でした。

そして逆に言えば、

“幸せにならなきゃ”という焦りは、

幸福をめぐる誤解(単純化)から強化されているのかもしれません。

🐢 ウエルのひとこと

しあわせって、ニコニコのことだけじゃないんですね。