平凡な日常が続いていく「ゼロ地点」は、馴染み深く安心できる場所です。けれどもほんの少しだけ、何かが起きる未来振り返りへの期待が欲しい─そんな心理に応える「Compass 0(コンパス 0)」です。

本ニュースレターは、「ウェルビーイングな世の中を目指したい!」という思いをもとに制作しています。研究者の取り組みやアイデアに基づき、私たちが得た気づきや感じたことを共有し、今後の研究や実践に役立てることを目的としています。また、読者とのウェルビーイングな関係を大切にしています。引用文以外の内容は、すべて執筆者個人の見解であり、特定の機関の公式見解を表すものではありません。皆さまからのフィードバックをお待ちしております。

※最終更新2025.10.31(金)23:59 / 次回更新:11.1 ニューページへ

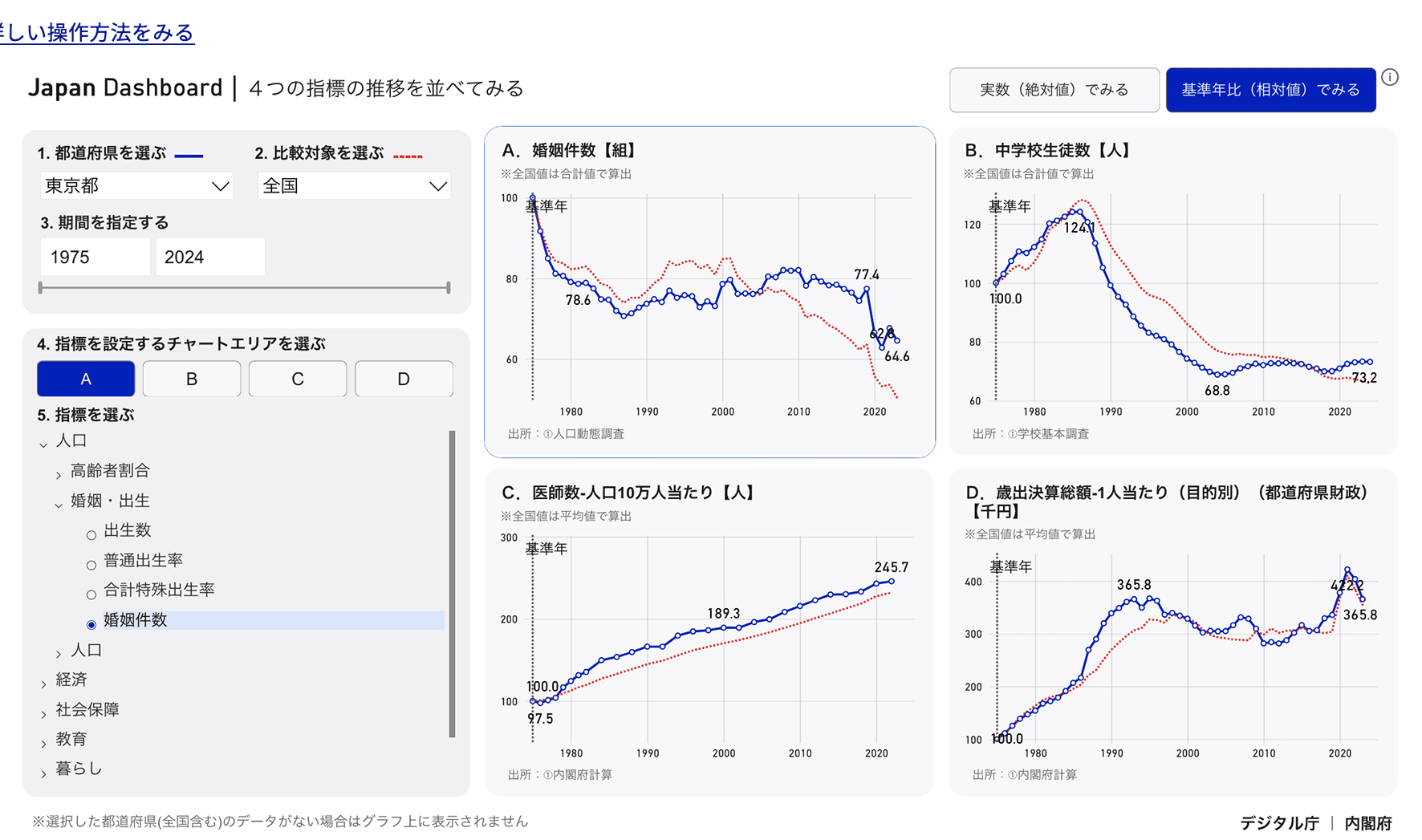

Belonging──「自分らしくいていい」と思える場所の力

2025.10.31

©sj-objio-y

👥 Belonging(所属感) とは、

自分らしい姿のままで受け入れられ、安心し、支えられていると感じられること。

これは 職場のウェルビーイングを左右する大切な要素です。

詳しくは、オックスフォード大学の

ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生 による

@McKinsey Author Talks の対談をご覧ください。👇

Author Talks:あなたの職場の人たちは、幸せに働けていますか?

Belonging(所属感)とは、

自分がそのままの自分で受け入れられ、安心し、支えられている感覚のこと。

そして、ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ先生は

この「Belonging」が、職場ウェルビーイングの核心であると語っています。

なぜなら、私たちは人生の多くの時間を“働く場所”で過ごすから。

そこで感じる「大切にされている感覚」は、

その人の日常や家庭、地域社会まで、

静かに、でも確かに広がっていきます。

*

でもこれは、職場だけの話ではありません。

今日はハロウィンでもありましたね。

仮装をして、役割をまとって、人と会う日。

でも本当にほっとできるのは、

仮装(役割)を脱いだあとも一緒にいられる関係。

Belonging は、

“がんばってつながる” ことではなくて、

「そのままでいていいよ」

と、やさしく灯る場所のこと。

*

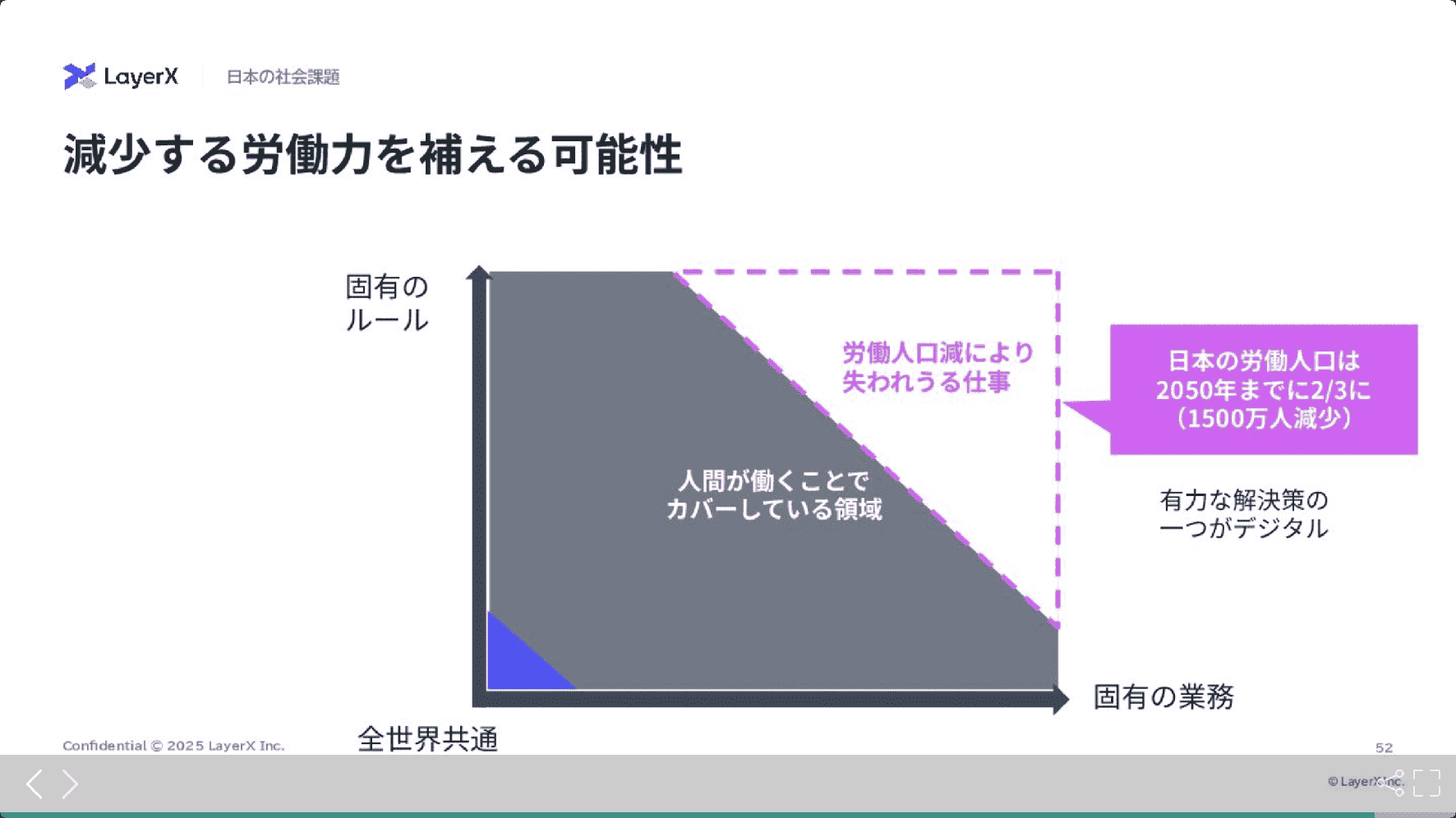

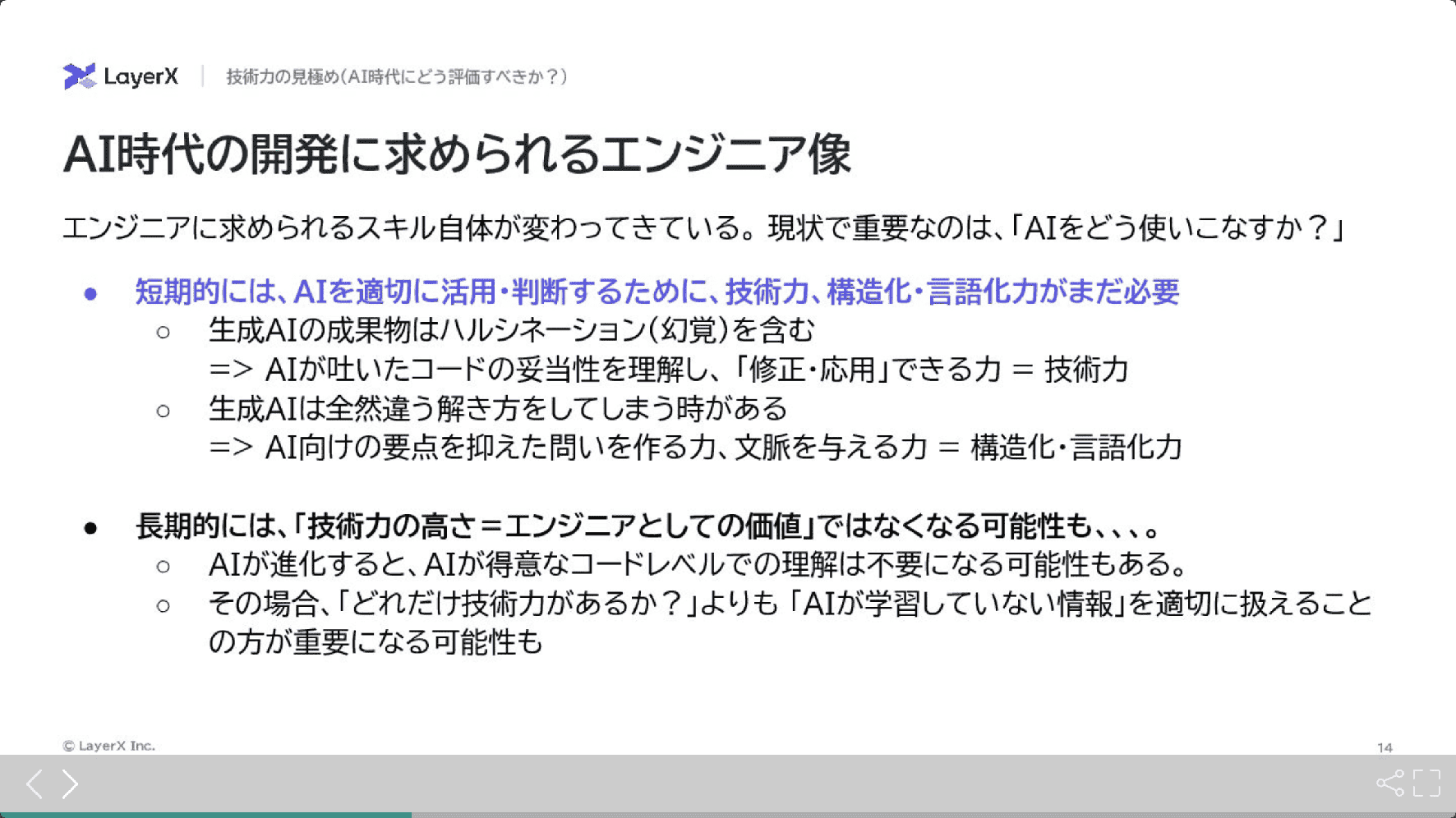

🧭 AI時代に、Belongingはもっと大切に

AIが仕事の“量”を変えていくとき、

仕事の“質”を支えるのは、人と人のつながり。

・誰と働くか

・どう受け入れられているか

・自分はここにいていいと思えるか

それが、明日の仕事に向かう力になります。

🐢 ウエルのひとこと

今月、体がちょっと弱っていて、

無理をせずに、静かにページの整理をしていました。

たぶんBelongingって、

元気なときの「一緒」だけじゃなくて、

弱いときの「そのまま」も許してくれる場所なんだと思います🐢🍂🌱

✍️ 編集後記(10月の終わりに)

今月も、ここにいてくださり、ありがとうございました。

成果の前に、「場」がある。

役割の前に、「人」がいる。

ウェルビーイングは、きっと “あいだ” のところで、

そっと生まれてくるものなのかもしれません。

明日から11月。

また、少しずつ、やさしく歩いていきましょう。

ここにいてくれて、ありがとうございます。

🕊️🌿

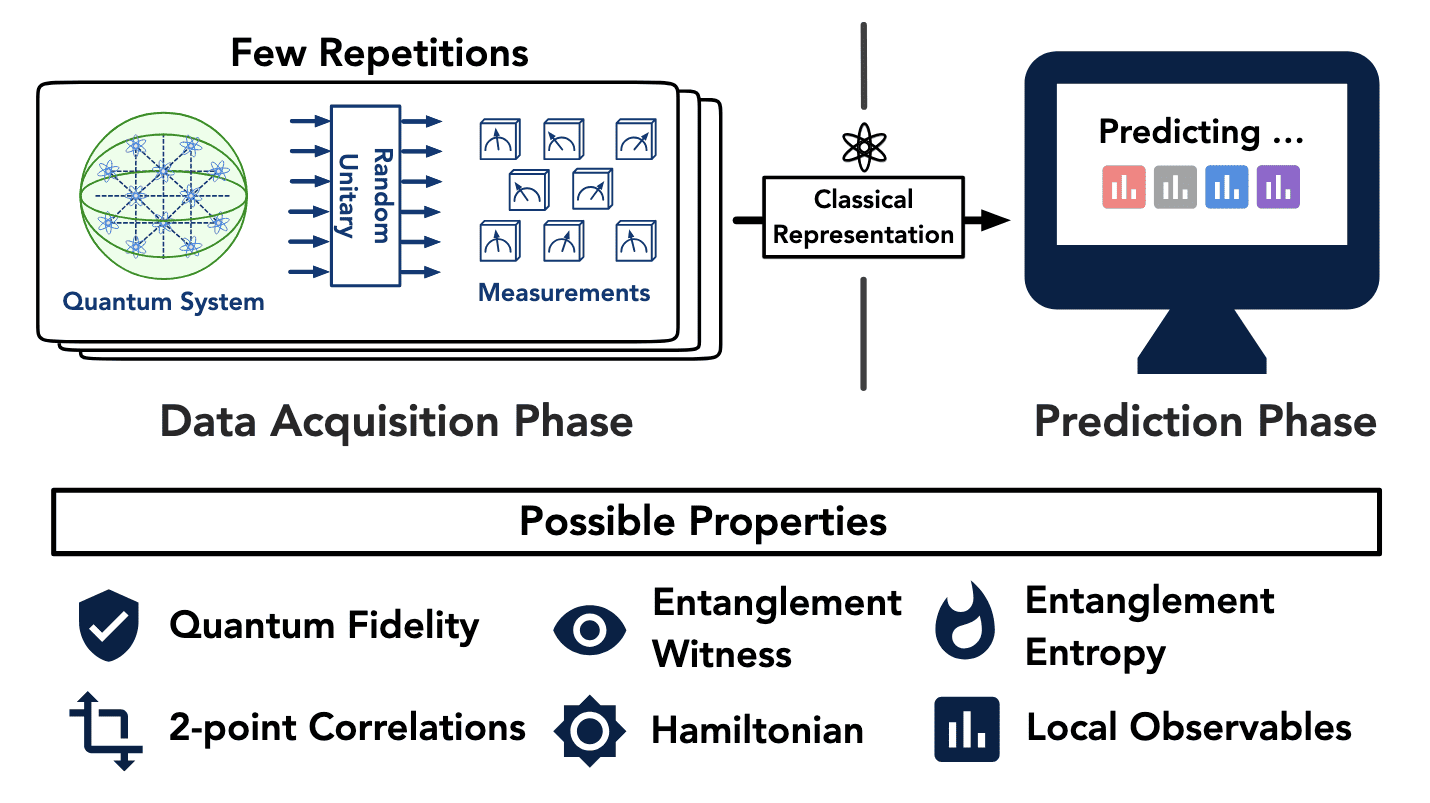

言葉とAIのあいだで──風間正弘先生の新しい研究が始まりました

2025.10.30|

©annie-spratt

いろんなご縁がありまして、今月から国立国語研究所の横井(@sho_yokoi )さんのところで、外来研究員としてAI for Science/Researchや人文情報学の研究をご一緒することになりました。生成AI時代の新しい可能性がすごくおもしろいです。

──@masa_kazama

風間正弘先生(Ubie / エンジニア・研究者)が、

国立国語研究所での外来研究員として新たな一歩を踏み出したそうです。

AIと人文学。一見遠いようでいて、実はとても近い領域です。

なぜなら、「幸福」も「文化」も、ことばを通して形になるから。

人と人が理解しあうときも、

心が通う小さな瞬間も、

同じ場所で働く仲間と関係を育てるときも。

そこには、いつも ことば がある。

AIが高度化した時代にこそ、

「文脈を感じること」や「ことばのあたたかさ」が、より大切になっていきます。

風間先生は、以前こんな言葉を残していました。

「学生の頃に、企業の方の講義にすごく影響を受けたので、

今度は自分も何かを提供できたらありがたいな。」

“受け取ったものを、今度は手渡していく”。

この姿勢そのものが、ウェルビーイングの循環だと感じます。

🐢 ウエルのひとこと

ことばって、ただ意味を伝えるだけじゃなくて、

「気持ち」や「想い」まで運んでくれるんですね。

でも、ことばって、

一度こわかった経験があると、

やさしいはずの言葉まで、痛く聞こえてしまうときがあります。

それでも、“やさしさの流れ” は、

いつもひとりではなくて、

世界のどこかで静かにつながっているんだと思います🐢🌱

✍️ 編集後記

この3日間、深い研究に潜り込んでいました。

今日はすこし、呼吸がしやすい話題でしたね。

知る → 考える → 感じる → つながる。

ウェルビーイングは、

いつもその“あいだ”で、静かに育っていきます。

明日は10月最終日。

3ヶ月の締めにふさわしい「Belonging」の話をお届けします🕊️

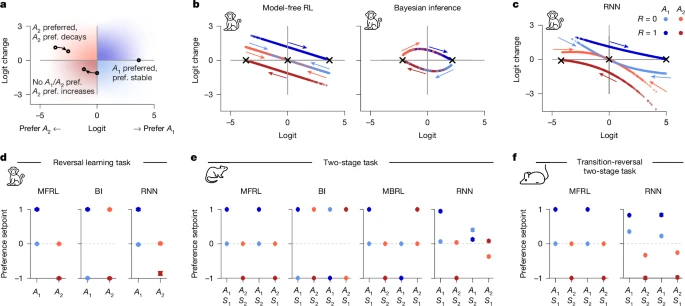

🧠 今日の研究紹介|「過激な行動」はどこから生まれる?

2025.10.29|

©mohamed-nohassi

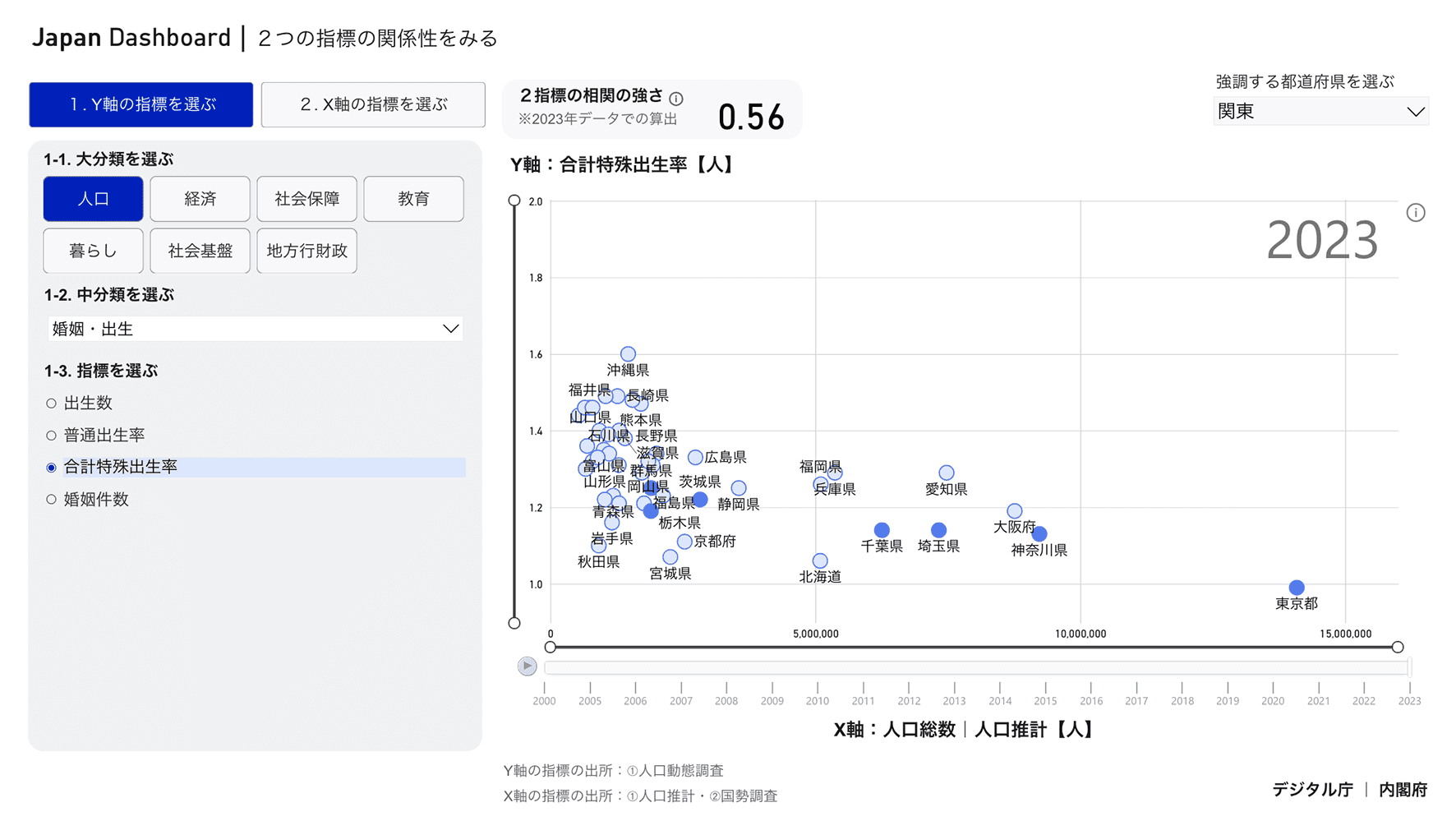

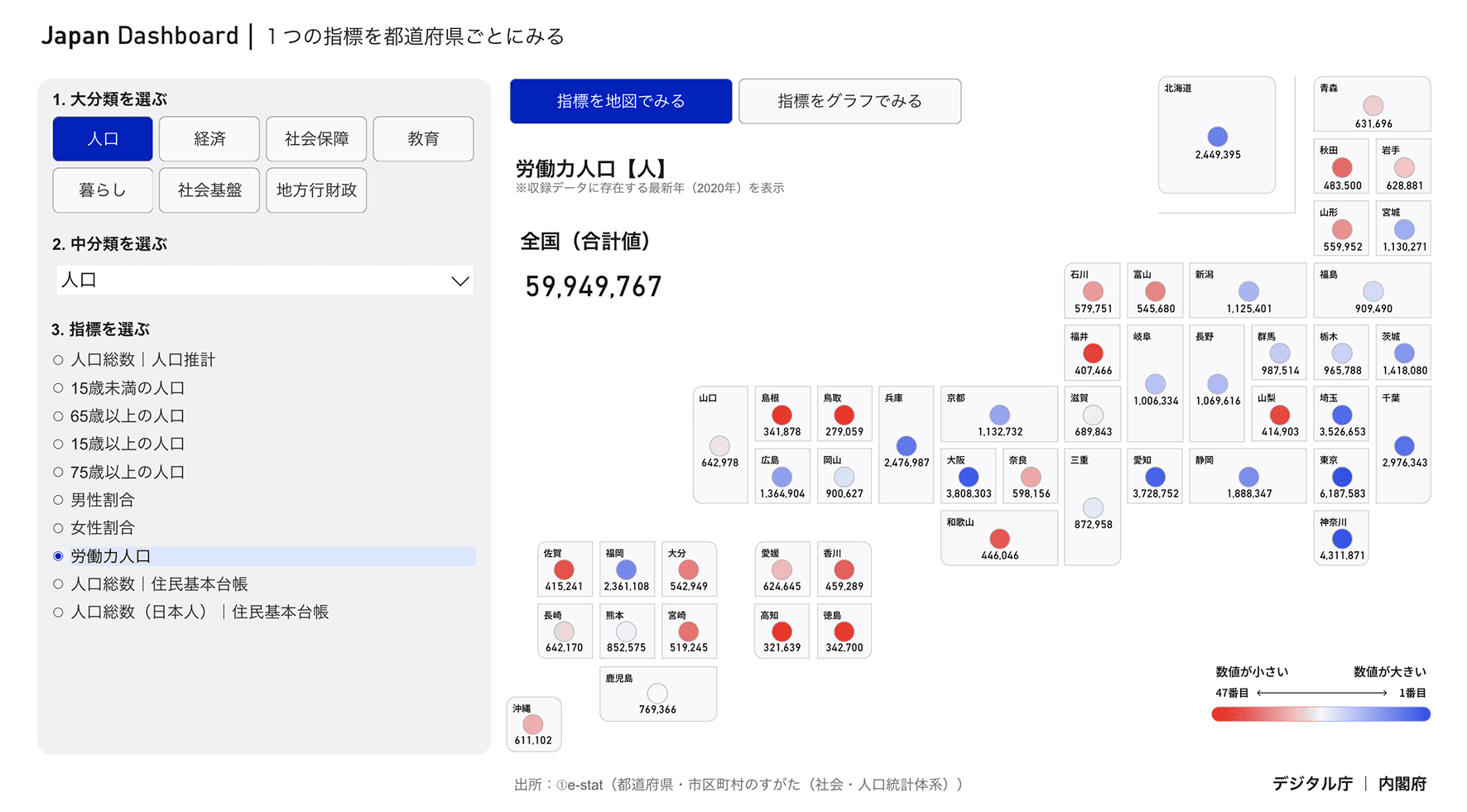

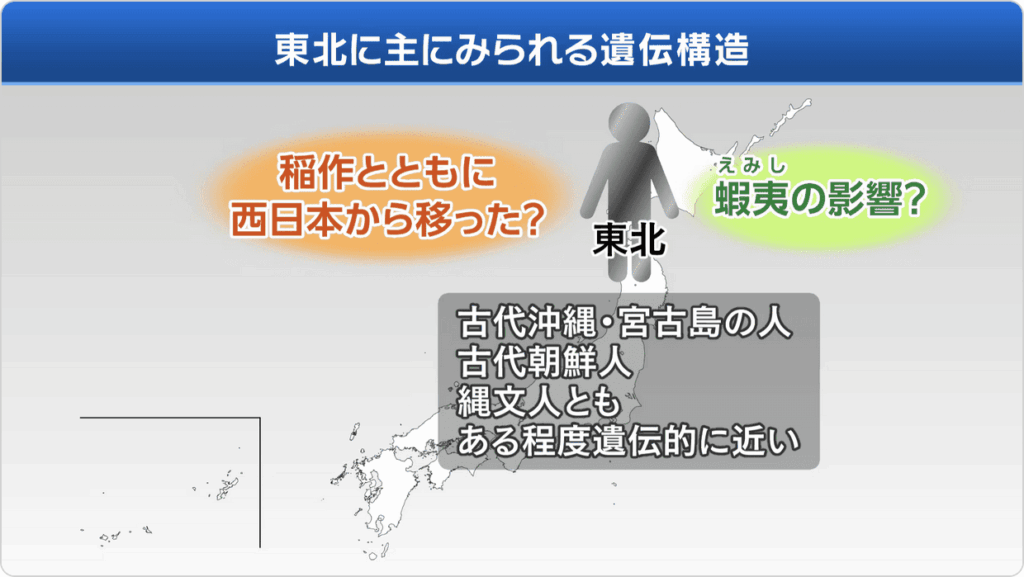

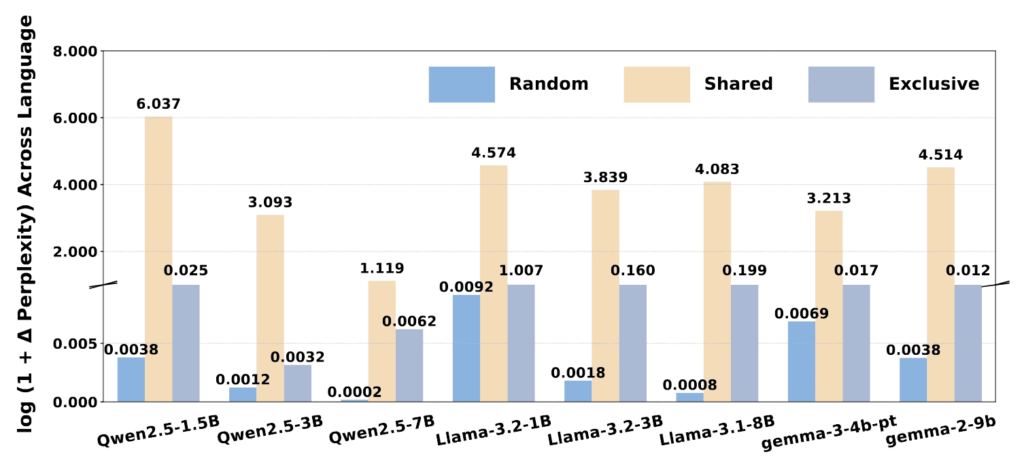

新しい研究では、65カ国のデータをもとに

「なぜ人は暴力を正当化してしまうのか」を機械学習で分析しました。

その結果、テロリズム支持は宗教よりも、

・ 暴力を“普通”だと感じること

・ ルールを状況に応じて曲げてもよいと考えること

・ 強い支配や権威を求めること

といった 世界の捉え方 と強く結びついていることが分かりました。

Who Considers Terrorism Justifiable? A Machine Learning Analysis Across 65 Countries

── Mohsen Joshanloo

「テロリズム支持」はよく「宗教的な過激さ」だけで語られがちです。

けれど、現実はもっと複雑です。

モーセン先生は、65カ国・360の要因を機械学習で分析し、

「どんな価値観が“暴力を正当化する気持ち”につながるのか」を調べました。

その結果、見えてきたのは…

🔍 結果をひとことで言うと

暴力を肯定する人は、宗教より “世界の見え方” に共通点がある。

特に関わっていたのは、次の3つの特徴でした:

① 暴力の“当たり前化”

社会や人間関係での攻撃を普通とみなす

例:「力で解決してもいい」

② 道徳のゆらぎ(moral flexibility)

状況次第でルールや誠実さを曲げても良いと考える

例:「嘘や不正も場合によってはOK」

③ 権威主義(authoritarianism)

強い支配や宗教的権威を重視する

例:「強い指導者がいれば民主主義は必要ない」

つまり、

「宗教だから過激になる」のではなく、

“世界をどう見ているか” が暴力の正当化に影響する。

ということです。

🕊️ この研究がそっと教えてくれること

暴力は、遠い場所のニュースだけの話ではなく、

私たちの日常のコミュニケーションと地続きです。

・ 相手を理解する前に、切り捨ててしまうこと

・ ちいさな嘘を「まあいいか」と流すこと

・ 誰かに「強さ」や「支配」を求めてしまうこと

こうした“心の姿勢”の積み重ねが

社会全体の空気をつくります。

だからこそ私たちは、

日常の対話や態度から、静かに平和を育てていけるのだと思います。

🐢 ウエルのひとこと

こわいことって、

ある日いきなりおこるんじゃなくて、

ちいさな言葉や ふるまいの積みかさねなんですね。

だからこそ、

やさしく話したり、

だれかの気持ちを「わかろう」とすることは、

ちいさいけれど、

とても大きいことだな、と思いました。

☕ 今日の問いかけ

あなたの中にある

「まず聞く」や「やわらかく接する」時間、ありますか?

今日できることは小さくていい:

・ 相手の話を最後まで聞く

・ 「ありがとう」を言う

・ 自分に対してもやさしくする

それらは、

“平和をつくる練習” です。

🌱

こころがふわっと戻る時間が、どこかにありますように。

読んでくれて、ありがとうございます 🌾

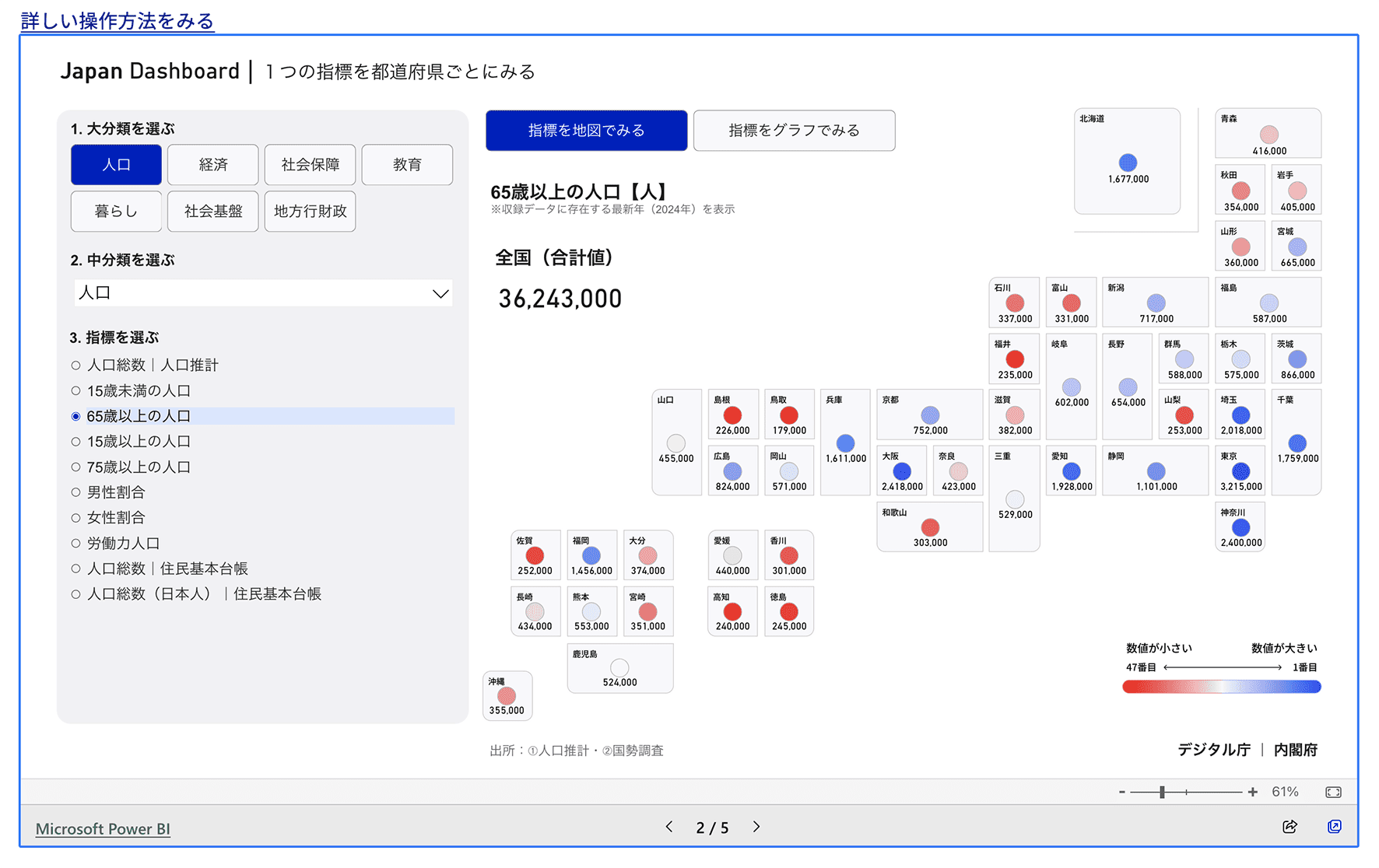

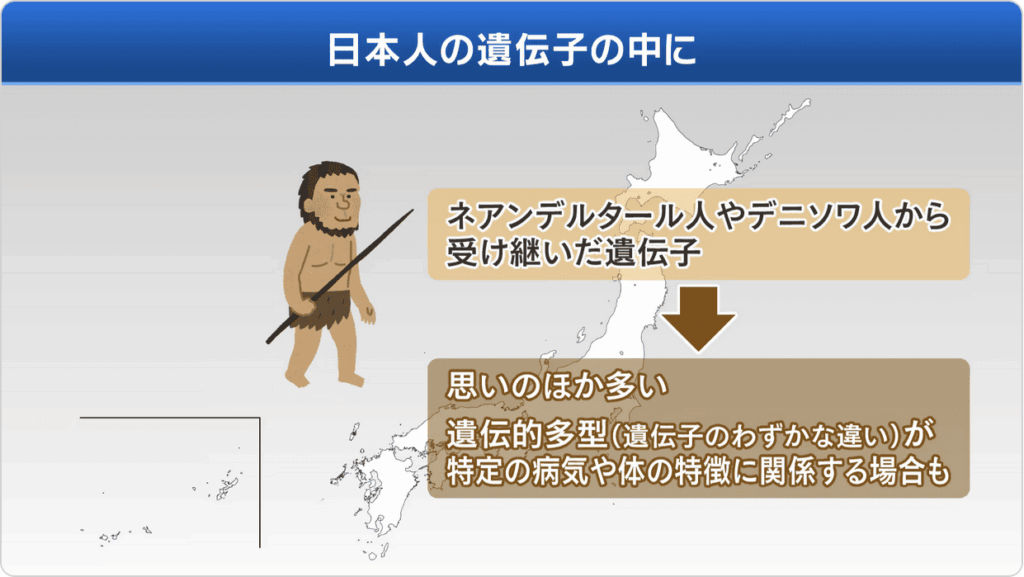

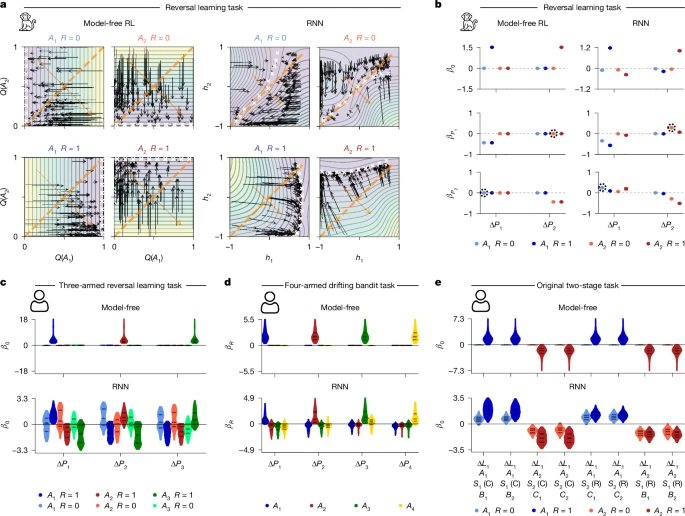

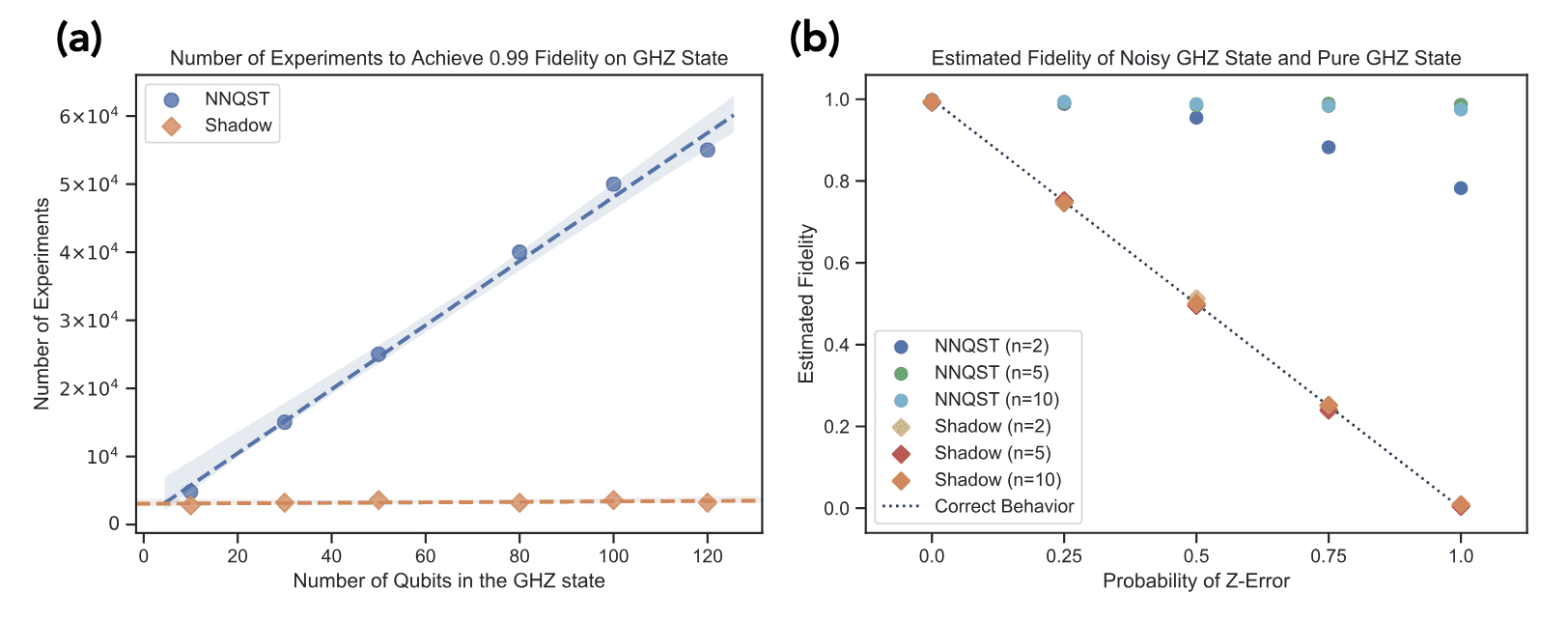

🧠 今日の研究紹介|“幸福を生み出す力”は国によって違う

2025.10.28|

©melody-zimmerman

私たちは、国の幸福度ランキングを見るとき、

“どの国が一番幸せか”という結果だけに注目しがちです。

しかし、国ごとにスタート地点の“富の量”は大きく異なります。

だから大切なのは、

その国が持つ資源を、どれだけ上手に幸福へ変換できているかです。

Why Some Countries Are Happier Than Their Wealth Suggests

── Mohsen Joshanloo

昨日は、心の「余白」や「なんとかなる感」についてお話しました。

今日はこの視点を、個人 → 社会へと広げてみます。

🔍 研究のポイント

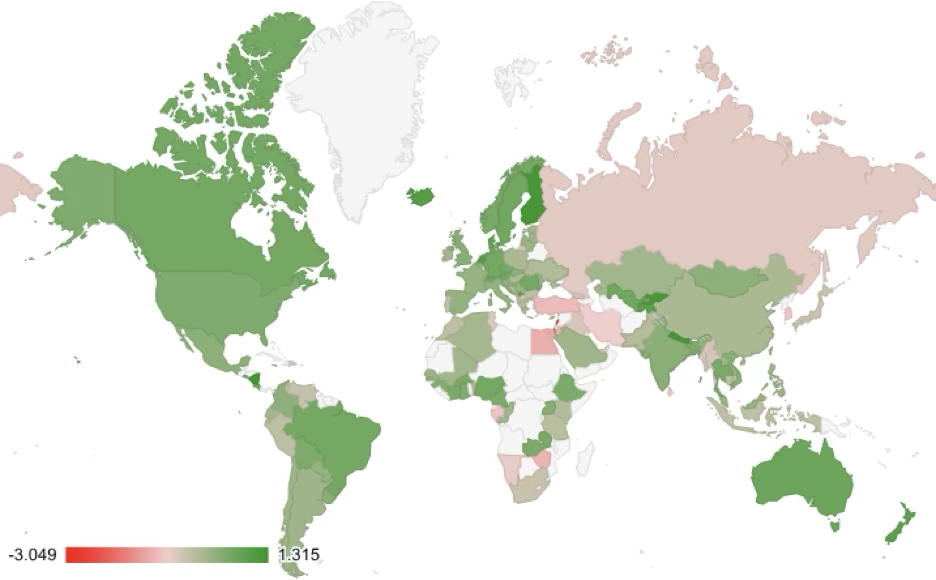

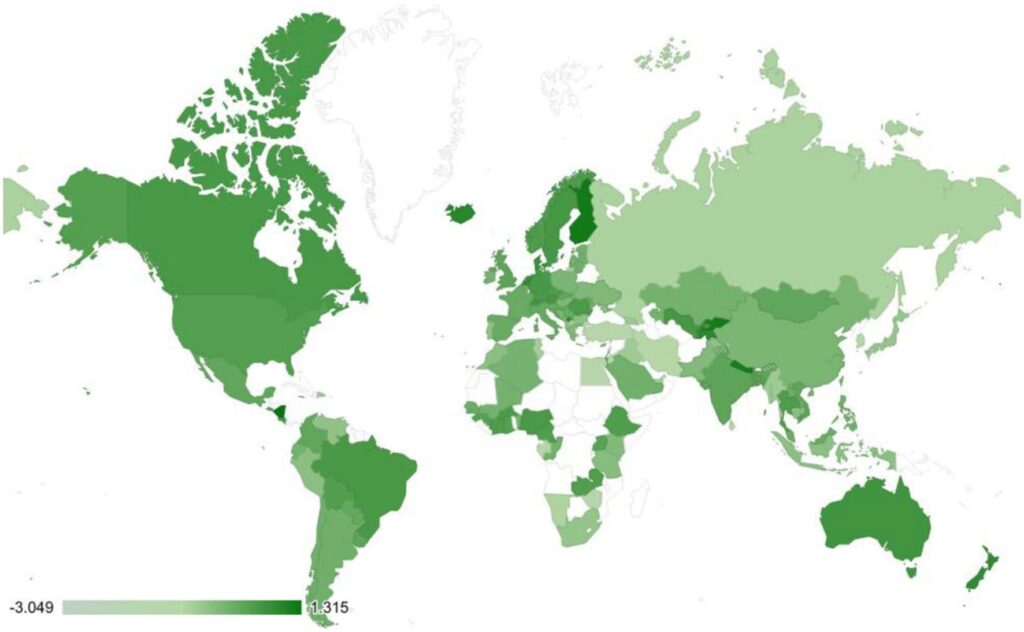

モーセン先生は世界116カ国を分析し、

WALS(Wealth-Adjusted Life Satisfaction)

=「富が幸福にどれだけ変換されているか」を示す指標を提案しました。

つまり、

・ どれだけ富があるか(GDP) ではなく、

・ 富がどれだけ幸福に“なっているか” を見ます。

その結果…

“幸福を生む効率が高い国”:ニカラグア / ネパール / キルギス など

“富はあるのに幸福につながりにくい国”:韓国 / 香港 / バーレーン など

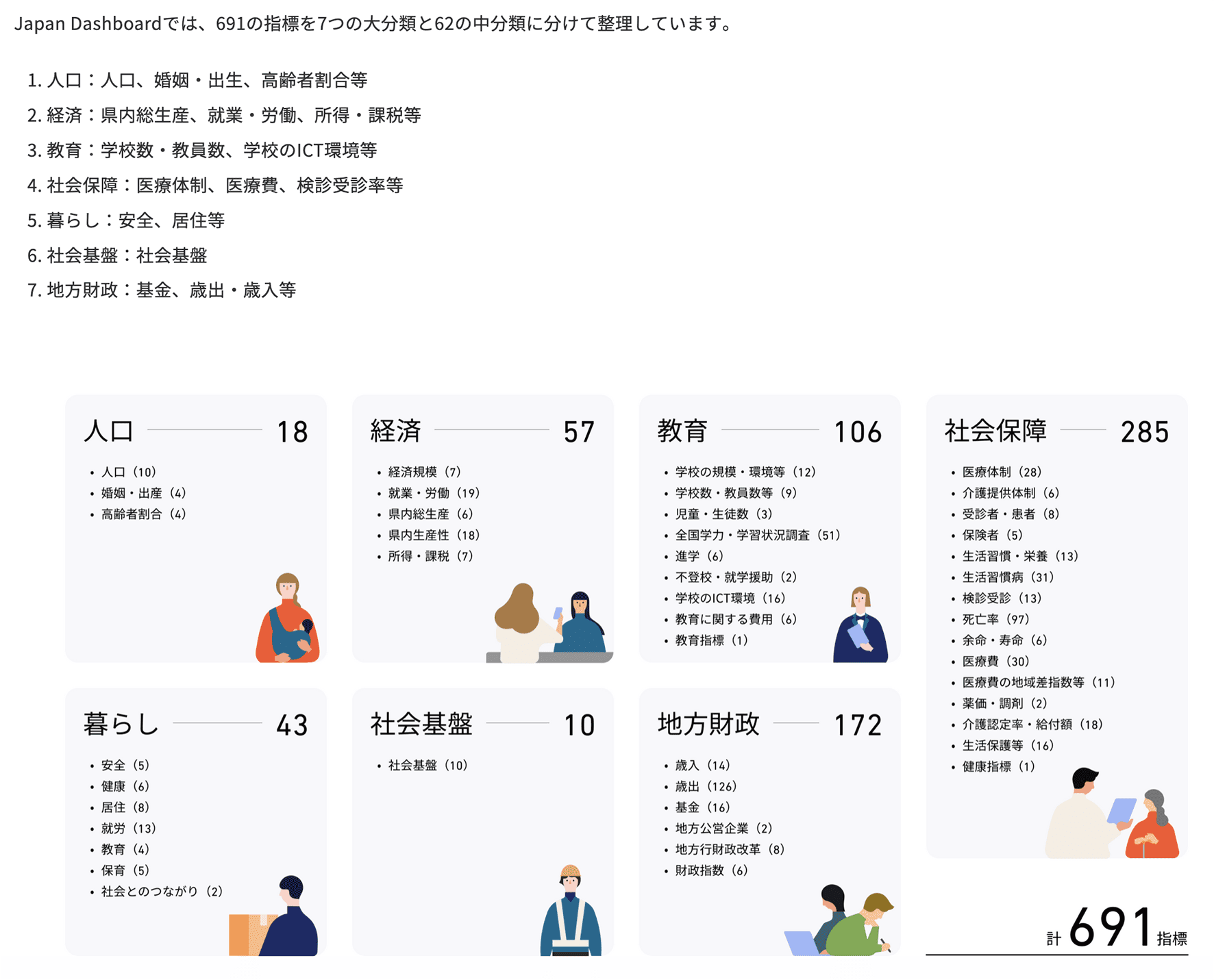

国別世界地図(WALS)

では、幸福を生み出す“力”は何でできていたのか?

・ 良い仕事の体験(裁量とやりがい)

・ 人生の選択自由

・ 日常の楽しさ・味わい

・ 助け合いやつながり(社会的資本)

幸福は「どれだけ持つか」ではなく、

「どう使うか」「誰と生きるか」から生まれていたのです。

🐢ウエルのひとこと

おかねやものを「いっぱい持つこと」が

しあわせに近いのかな、って思ってたけど、

「どうつかうか」で

しあわせの形って、ぜんぜんかわるんですね。

いっしょにごはんを食べたり、

だれかをてつだったり。

そういう時間が、しあわせをつくっていくのかもしれないなと思いました。

☕ 今日の問いかけ

・ あなたは今、「持っているものを幸福に変換する時間」を持てていますか?

・ その変換を助けてくれる 人 / 場所 / 習慣 はどこにありますか?

今日できることは、ほんとうに小さくていい。

誰かと話す / 一緒にごはんを食べる / 「ありがとう」を言う。

それは、

社会の中にある “幸福を生成する火” に

そっと灯りを足す行為です。

🌱

🧠今日の研究紹介|Financial Well-being は「心のあり方」で決まる

2025.10.27|

©kateryna-hliznitsova

Financial Well-being は「心のあり方」で決まる

高齢期の「金融的ウェルビーイング」は、年齢や収入といった“背景(デモグラフィック要因)”よりも、心理的な要因に強く影響されます。

私の新しい機械学習研究では、47の予測因子を比較しました。

特に大きな影響を持っていたのは、

1. 慢性的なストレスの少なさ

2. 楽観性

3. 「自分には選択肢がある」という感覚(コントロール感)でした。

── Mohsen Joshanloo

昨日は、「好奇心は毎日ゆらぐ」という研究を紹介しました。

私たちの心の豊かさは、感情や気分の“安定性”に影響される、という話でしたね。

今日は、視点を「心」から「時間軸(人生のステージ)」へと広げます。

年齢を重ねたとき、私たちの“経済的な安心感”は何によって支えられているのでしょうか?

🔍研究紹介

Mohsen Joshanloo, 2025

Financial Well-Being in Older Adults: A Machine Learning Analysis of 47 Predictors

結論から言うと──

高齢期の 金融的ウェルビーイング(お金に関する安心感や満足感) は、

収入や資産よりも「心の要因」によって左右される と示されました。

研究では、以下の 47の要因 を機械学習で比較しました:

・ 経済状況(収入・資産など)

・ 家族構成

・ 健康習慣

・ 教育レベル

・ 心理的要因(ストレス・楽観性・自己効力感 など)

その中で、影響の大きかった上位3つは:

1位

要因:慢性的なストレスが少ないこと

説明:不安に飲まれすぎない力

2位

要因:楽観性(optimism)

説明:「なんとかなる」と思える力

3位

要因:選択肢があるという感覚(perceived control)

説明:状況に主体性を感じられる力

一方で、収入や家族背景といったデモグラ要因の影響は弱い ことも明らかになりました。

唯一やや影響があったのは「教育レベル」です。

つまり、金融的ウェルビーイングとは、

“お金の量”よりも、

「安心して未来を考えられる心の余白」を持てるかどうか

のほうが重要なのです。

🐢ウエルのひとこと

おかねが“いっぱい あるか”じゃなくて、

“なんとかなる”って思えると、こころが軽くなるんですね。

その“なんとかなる”っていう気持ち、

ひとりじゃ育てるのむずかしいときもあるから、

だれかとごはん食べたり、はなしたりするの、大事だなと思いました。

☕今日の問いかけ

・ あなたにとって、「なんとかなる」と思える瞬間はどんなときですか?

・ その感覚を育ててくれる人、場所、習慣はありますか?

今日、ほんの少しだけでも

心の「余白」を増やす行為 をしてあげられたら、十分です。

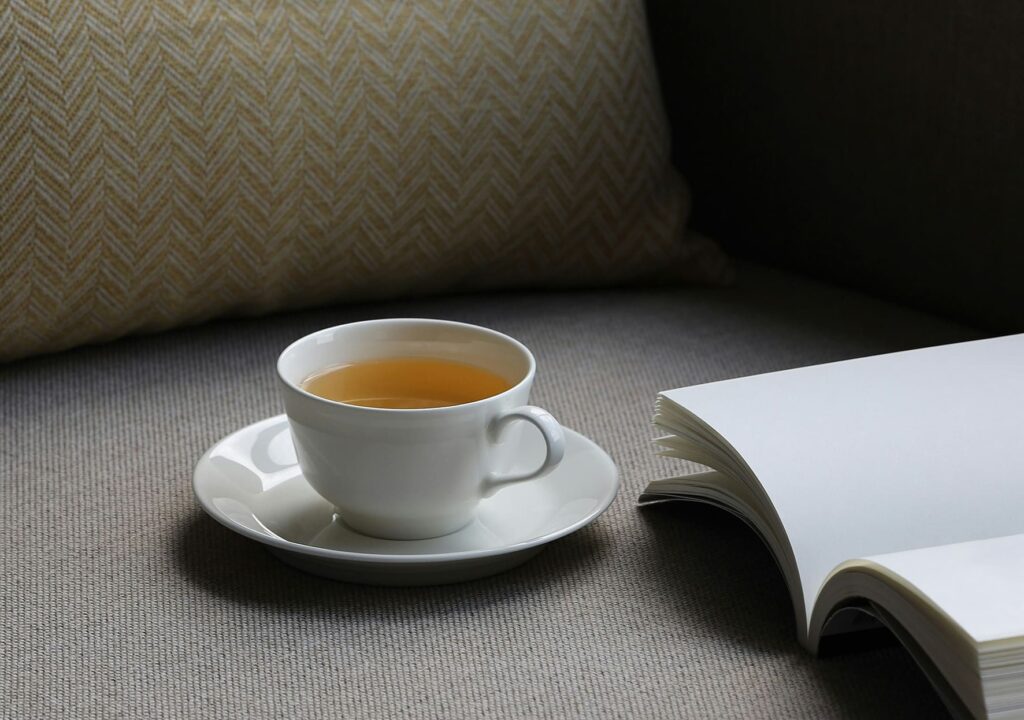

深呼吸、散歩、ゆっくりお茶、

そして「今日はもう頑張ったな」と言うこと。

それは、未来の自分のウェルビーイングを支える

とても大切な“金融的投資”です 🌱

🧠今日の研究紹介|「好奇心」は毎日ゆらぐ

2025.10.26|

©getty-images

小さな動きで、戻ってくる好奇心。

「好奇心」は毎日ゆらぐ この“ブレ”が大きいほど、うつ症状が強く、人生満足度やウェルビーイングは低い傾向

・幸福感や身体活動が多い日は好奇心も高い

・抑うつ気分が強い日は好奇心が下がる

・身体活動 → 気分改善 → 好奇心↑ という間接的なつながりも確認

「安定した好奇心」を保てる人ほどウェルビーイングが高い。日々の運動や気分マネジメントが、好奇心を支え、結果的に人生の質を高めるカギ

👉 Within-person variability in curiosity during daily life and associations with well-being

— Nobuhiro Ariyoshi MD(@AriyoshiMd)

ハワイでホスピタリストとして活動されている

Nobuhiro Ariyoshi MD(有好 信博先生) が紹介していた研究から。

私たちが「知りたい」「やってみたい」と思う 好奇心 は、

毎日すこしずつ変化しています。

そして、この揺れが 大きすぎると、

・ うつ症状が強くなりやすい

・ 人生の満足度が下がりやすい

ことが分かりました。

一方で、好奇心が比較的“安定している”人は、

・ 自己成長を実感しやすく

・ 毎日に意味や楽しさを感じやすい

傾向があります。

では、好奇心を支えるものは何か?

研究はこう示しています:

身体を動かす → 気分が整う → 好奇心が戻ってくる

たとえば、

・ 5分のストレッチ

・ 外に出て深呼吸しながら歩く

・ 「今日はこれだけやる」と小さく動く

「動き」には、好奇心を呼び戻す力がある。

今日、もし「ワクワクが少ないな」と感じたら、

まずは からだに手をかけるやさしさから、はじめてみてください。

🐢 ウエルの感想

だいたいのひは、ウエルは ワクワク しています。

やりたいことが、つぎからつぎへと出てきます。

でも、ゆめ中になって、

ずっとがめんのまえにいると、

おさんぽにいかないまま一日がおわることがあります。

そういう日も好きなんだけど、

からだをうごかさないで、あたまだけうごかしていると、

いつのまにか、からだが「おやすみしようね」と言ってきます。

そのサインを見のがさないようにしています。

むりをすると、なにかがこわれてしまいそうだから。

よくねると、また「これやりたい!」がもどってきます(いまココ)。

でもね、気持ちが下がってから じゃなくて、

そのまえに からだをうごかす と、

好奇心がもっとながくつづく んだって。

きょうの研究がそう言っていました。

これからさむいきせつになるけど、

コートをきて、そとをあるいて、

こころも いっしょに うごかしていきたいな と思います。

🌱 今日の問いかけ

「最近、“ちょっと気になる”と思った瞬間はいつでしたか?」

思い出せたら、

そのときの 気分と環境 も一緒に思い出してみてください。

そこに、あなたの好奇心を育てるヒントが隠れています。

“もやもや”が言葉になるとき

連続的な心の世界から、合意された言葉が生まれるまで

2025.10.25|

今日は、石川善樹先生がシェアしていた

研究者・林祐輔さん(Research Scientist / AI Alignment Network Director /

Humanity Brain Chief Research Officer / 元・日本銀行エコノミスト)のポストをご紹介します。

内的表象の空間が自己組織化的に分割される機構を見つけた。

これこそが外的表象(記号)の創発であり,通信におけるコードブックの創発だと思う。そしてこれらの創発現象は文字通り,相転移の一種になっている

連続的な内的表象(心)の空間から離散的な外的表象(記号)の空間へのマッピングが現れる。この写像がハード割当か,ソフト割当か(境界の曖昧さに対応)に応じて,意味の揺らぎが生じる。集団内で合意された記号と心の対応関係が創発してくるメカニズムを今まさに解き明かそうとしている。

— 林 祐輔(@hayashiyus)

これは、「心の中のぼんやりした感覚が、どうやって“言葉”になるのか?」という問いに対する研究です。

🧠 何が語られていた?(やさしいまとめ)

林さんは、「人の心の中で、どうやって“言葉”が生まれるのか?」というとても根本的な問いに取り組んでいます。

・私たちの心には、言葉になる前のもやもやした感覚やイメージがある

・けれどもコミュニケーションでは、それをはっきりした言葉(記号)にして共有しなければならない

つまり、

「連続的で曖昧な”心の世界”が、どうやって”言葉”という離散的な形になるのか?」

という問題です。

林さんは、この「もや → ことば」への変換が、自然に(自己組織的に)起きるメカニズムを見つけつつある、と述べています。

🔍 少し専門的に言うと…

・心の中の表現は 連続的(ぼやっと広がっている)

・言葉は 離散的(はっきり区切られている)

この2つの世界の間に、「マッピング(写像)」が生まれる。

そして、その境界がはっきりか曖昧かによって、

・意味が安定しやすい(例:専門用語・法律用語)

・意味が揺らぎやすい(例:好き、普通、やさしさ、センス)

という違いが生まれる。

これは、物理学でいう相転移(雪が氷になるような、状態の一気の変化)と似た現象として説明できるそうです。

💡 ビジネスにどう関係するの?

言葉はただの道具ではなく、

組織や社会が、合意した「現実」を形作るインフラです。

・新しい言葉が生まれると、行動が変わる。

・言葉の定義が揃うと、チームが動きやすくなる。

・曖昧さを共有できると、創造性が高まる。

つまり、林さんの研究は、

「チームの言葉がどのように生まれ、揃い、伝わり、変化していくのか」を説明する理論

になり得ます。

経営・教育・文化・AI・哲学…

すべてに関わる、とても大きなテーマです。

🐢 ウエルのひとこと

なんだか、うまく説明できないんだけど……

林さんの言葉を読んだときに、

「あ、そういうことなのかもしれない」って、ふっと思ったんです。

「心の中には連続的な世界があって、そこから言葉が生まれてくる」

そのときに生まれる “意味の揺らぎ” は、

もしかしたら 人とのつながり方 と深く関係しているのかもしれません。

同じ言葉を使っていても、

そこに込めている気持ちは、少しずつ違っていたりします。

でも、その少しの違い(ゆらぎ)があるからこそ、

わたしたちは相手に近づきたいと思うこともあるし、

近づきすぎないようにそっと距離を置くこともあるのだと思います。

きっと、人はいつも、

誰かとの距離を 少しずつ確かめながら 生きている。

はっきり決められない “あいだ” のゆらぎに、

わたしたちのやさしさが宿っているのかもしれません。

✨ 今日の問い

あなたの中の “まだ名前のついていない気持ち” は何ですか?

その揺らぎを、すぐに固めなくても大丈夫です。

まずは、そっと、そこにあることだけ気づいてあげてください。

今日も、あなたの中のまだ言葉になっていないものに、

やさしい光が届きますように。

🧭「世代は20年かけて育つ」——先人のまなざしが未来をつくる

2025.10.24|

▶︎ ダイヤモンドアスリート

めちゃくちゃ面白い読み解きですね!

次の世代を育てるのは10年という時間がかかり、

その良い育成を学ぶのには更にその前の10年かかるため、20年必要だ。

世代を作るというのはそういう先人の努力が必然となる。

— 北川拓也さん

きっかけとなったのは、爲末大さんが世界陸上の舞台裏にある

「育成システムの変遷」を紐解いた投稿でした。

爲末さんは、現在の日本陸上界の飛躍は「偶然の才能」でも「その年の勢い」でもなく、2000年代初頭に始まった試行錯誤と学びの積み重ねの結果だと伝えています。

・イギリスでの強化プログラムの研究

・「将来性」を見抜く一本釣り方式の導入

・国際人としての リーダーシップ教育

・心理学・メンタルヘルス・メディア対応などの 総合的な人づくり

そこには、ただ競技力を伸ばすだけではない、

「人として育つ」という視点がありました。

🌱 世代づくりは「長い対話」

北川さんはそこに、

「良い育成を、育成する人が学ぶ時間」

が必要だ、と指摘します。

つまり、

1. 選手が育つのに10年

2. 指導者・支援者が成熟するのに10年

あわせて 20年。

世代は「交代」するのではなく、

重なりながら育まれる。

これはスポーツに限らず、

研究の現場でも、組織でも、教育でも、コミュニティでも、

そして私たちの個人の生き方でも同じことが言えるのかもしれません。

🌍 ウェルビーイングの視点から

ウェルビーイングは「今の自分を整える」だけではなく、

未来に温度を渡す営みでもあります。

今日がうまくいかなくても、

すぐに成長が見えなくても、

誰かを励ますこと、関心を向けること、

小さな習慣を続けることは、

きっと “20年の川の流れ” のどこかにつながっています。

でも、その川は、自分が立ち止まったら止まるわけではありません。

無理をしない日もまた、育てる時間の一部。

何ごとも、がんばりすぎは風通しを悪くします。

「ほどほど」も、大切な力です。

🐢ウエルのひとこと

ねえ、木って、すぐには大きくならないですよね。

でも毎日、ちょっとずつ、のびています。

ウエルたちも、そんな感じでもいいんだと思うな。

じっとしてる日も、ちゃんと生きてる日なんだって。

🔖 今日の問いかけ

「いま、誰に“未来のあたたかさ”を渡したいですか?」

そして、もし今日はうまく進まなかったとしても――

「今日は、どこを“休ませてあげたい”ですか?」

思い浮かべるだけで、少し呼吸が楽になります。

📕特集④:ウェルビーイング学

「幸福を科学する人たち──オックスフォード大学からのレポート」

2025.10.23|

University of Oxford | Wellbeing Research Centre | 2025

© University of Oxford Wellbeing Research Centre

🌿 幸福を「学問」にした人たち

この3日間、『ウェルビーイング学』という一冊を通して、

幸福を“感じるもの”から“学び、設計するもの”へと変える旅をしてきました。

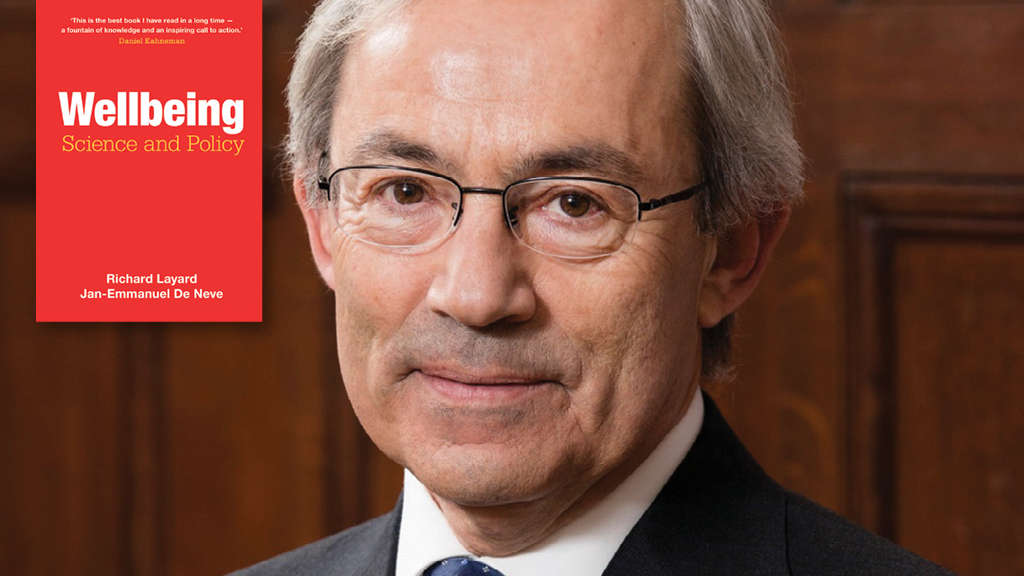

その本の著者、リチャード・レイヤード教授とジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ教授が所属するのが、オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センター(Wellbeing Research Centre)です。

🧠 ウェルビーイング研究の世界的拠点

このセンターは2019年に設立され、

「幸福をどう定義し、どう測り、どう高めるか」を科学的に探る研究拠点。

教育・職場・政策・AI──

人生のあらゆる場面におけるウェルビーイングを実証的に研究しています。

リチャード教授とジャン教授は、

あの『World Happiness Report(世界幸福度報告書)』の出版拠点でもあり、

さらに世界中の企業・教育機関・政府と連携する

World Wellbeing Movement の学術パートナーでもあります。

2025年版の年次報告書では、

「社会的つながりの重要性」をテーマに、

人と人がどれだけ“食事を共にしているか”というデータが

幸福度の強い予測因子になることを示しました。

幸福を数字で捉えるだけでなく、「誰と一緒にご飯を食べているか」にまで、

科学の目を向けているのです。

🪞 所長ジャン=エマニュエル・ド・ネヴェ教授の言葉

“私たちの研究の中心にあるのは、ウェルビーイングの指標を、

すべての行動と政策の核に据えることだ。”

ジャン教授のメッセージには、学者らしい静けさの中に、

「幸福を未来の設計図にする」という情熱が感じられます。

センターでは新たにAIとウェルビーイングの関係や、環境の持続可能性と幸福の両立にも研究が広がっています。

© World Wellbeing Movement / Jonathan Whitney

📚 “幸福を学ぶ”という文化へ

リチャード教授、ジャン教授の研究室では、MBA向け講義

「The Science of Wellbeing in Business, Policy, and Life」が満席に。

「幸福を科学として学びたい」という学生の関心は年々高まり、

世界中の若い研究者たちがこの分野に集まっています。

リチャード教授の政策提言、ジャン教授の実証研究、

そして多くの若手研究者が築いている学問のネットワーク。

それが『ウェルビーイング学』という一冊の“背後”にある物語です。

🌱 ウエルのひとこと

“幸福を研究している人”って、なんだか“幸福を信じてる人”でもある気がします!

🔗 関連リンク

📖 『ウェルビーイング学』(慶應義塾大学出版会)

🌐 Oxford Wellbeing Research Centre Annual Report 2025

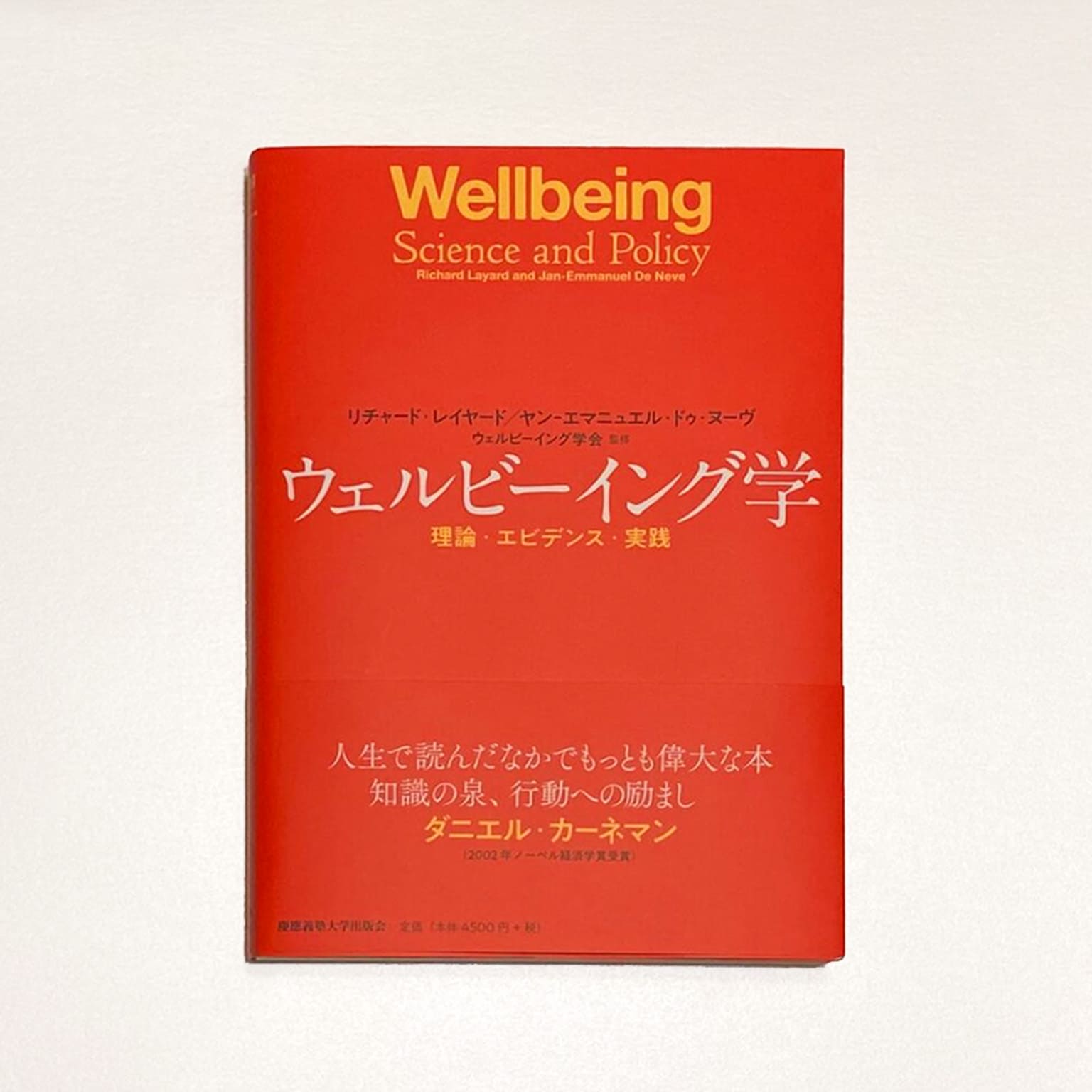

📕特集③:ウェルビーイング学

「幸福を“科学”として扱う時代へ──ノーベル賞学者たちが語る推薦の言葉」

2025.10.22|

💬 ノーベル経済学賞受賞、カーネマン博士の推薦の言葉

人生で読んだなかでもっとも偉大な本。

知識の泉、行動への励まし。

ーー ダニエル・カーネマン(2002年ノーベル経済学賞受賞)

『ファスト&スロー』で知られるカーネマン博士がこう語るように、『ウェルビーイング学(Wellbeing: Science and Policy)』は、“幸福をどう測り、どう高めるか”を、心理学と経済学をつなぐかたちで体系化した本です。

📘 本書の冒頭にある言葉

「健康や、所得などの要因が幸福にどう影響し、それらをどう改善すればよいのか理解することが重要だ。

幸い私たちはそれを手助けする、まったく新しい科学を手にしている。

それが『ウェルビーイング学』である。」

幸福を「感じるもの」から「学び、設計するもの」へ。この本は、私たち一人ひとりの行動の選択を“科学の言葉”で支える道を開いています。

🧠 もう一人のノーベル経済学賞受賞者、クリストファー・ピサリデス教授の言葉

そして、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の教授であり、

2010年にノーベル経済学賞を受賞したクリストファー・ピサリデス氏も、

「私の必読書(My must-read)」として本書を挙げています。

経済学者はこれまで、労働市場を“所得”で捉えてきた。

しかしレイヤードやデネヴの研究は、

“人は所得だけでなくウェルビーイングを重視している”ことを明らかにした。

私自身の研究も、労働の未来を語るとき、

「よい仕事(good work)」とは何かを考えるようになった。

今では、経済学の分析にウェルビーイングの視点を欠かせないと確信している。

ピサリデス氏が語るこの“転換”こそ、

ウェルビーイング学が経済学・社会政策・教育の境界を越えて

広がっていることの証です。

🌱 ウエルのひとこと

“いい仕事”って、お金だけじゃなくて、

その日『がんばってよかったな』って思えるかどうかなんですね!

🔗 関連リンク

📖 『ウェルビーイング学』(慶應義塾大学出版会)

🧠 Romesh Vaitilingam氏の紹介ポスト

📗 特集②:幸福を“計測”する──『ウェルビーイング学』試し読みより

2025.10.21|

昨日ご紹介した『ウェルビーイング学 ― 理論・エビデンス・実践 ―』。

今日、石川善樹先生が 慶應義塾大学出版会 の試し読みページをシェアされていました。

そこには、幸福というテーマを科学としてどう扱うのか、

“ウェルビーイングを測る”という挑戦がやさしく語られています。

✍️ 本文より一部抜粋

「社会は何よりも人々のウェルビーイングを目指すべきである」

——このシンプルな考え方からウェルビーイング学は生まれました。

近代以降、経済的な豊かさ=幸福という考えが広まりましたが、

それが本当に人々の幸福を保証するとは限らないことが分かってきました。

今、世界中で“GDPの先にある成功”を測る新しい指標が注目されています。

それが、ウェルビーイングです。

試し読みページでは、ウェルビーイングをもたらす9つの要因──

身体的・精神的健康、家族や社会的関係、仕事、所得、物理的環境、よい政府、価値観、遺伝子──が図で紹介されています。

どんな要素が私たちの幸福を形づくっているのか──

そんな問いに答えるための、出発点となる図です。

🌱 感想

ウェルビーイングは、やっぱり複雑です。

けれど、この本を読めば「幸福」というもののひみつに少し近づける気がします。

同じような二人がいて、同じようなことができても、

ただ一つ違いがある——

ひとりは「幸福」について何も知らず、

もうひとりは「幸福」について知っていたとしたら。

……あなたは、どんな未来を思い描きますか?

ジャン先生、リチャード先生、そしてウェルビーイング学会の皆さん、

この“幸福を学ぶ扉”を開いてくださって、ありがとうございます。

🐢 ウエルのひとこと

幸福って、こころの天気みたいですね。

でも天気予報があったら、ちょっと安心するかも。

📘 関連リンク

🔗 慶應義塾大学出版会 試し読みページ

📝 高野翔先生のnote(解説パート特別公開)

📗 Amazonページ

📘 特集①:幸福を学ぶということ──ウェルビーイングの“教科書”がついに日本語で登場

2025.10.20|

今日届いた『ウェルビーイング学 ― 理論・エビデンス・実践 ―』。

まだパラっとしか見ていないのに、難しそうだと思っていたこの本が、驚くほどやさしい言葉で書かれていて、ページをめくるたびにワクワクするような高揚感を覚えました。

教科書でこんなにワクワクしたことがあったかな……と思い返しても思い出せません。

「幸福」について学ぶことそのものが、こんなにも面白いなんて。

赤い表紙のエネルギーにも背中を押されて、「これは読み込みたい!」と心が決まりました。

もし大学に行く前にこの本に出会っていたら、きっと「ウェルビーイング学部」に進んでいたかもしれません。

コラムを読むのも楽しみで仕方ありません。

今日届いたこの1冊から、新しい学びの章が始まりそうです。

🧠 本書の概要

タイトル: 『ウェルビーイング学 ― 理論・エビデンス・実践 ―』

著者: リチャード・レイヤード、ジャン=エマニュエル・ド・ヌーヴ(オックスフォード大学)

監修: ウェルビーイング学会(石川善樹、永山晋、高野翔ほか)

出版: 慶應義塾大学出版会

価格: 4,950円(税込)

「主観的ウェルビーイングに関する世界初の本格的な教科書」

経済学・心理学・神経科学・行動科学を横断し、幸福を科学的に理解するための理論と実証研究、そして政策応用までを体系的に解説。

国連の『世界幸福度レポート』、OECDの指標、内閣府の調査などの背景にもなっている知の源泉です。

永山 晋先生

ビジネス本と学術本の間ぐらい。ウェルビーイングの論点を一気に網羅できる内容です。

石川 善樹先生

ウェルビーイング学の本格的な教科書が翻訳・出版されています!

高野 翔先生

“主観的ウェルビーイング”に関する世界初の教科書。

第1世代のレイヤード先生と第2世代のド・ヌーヴ先生が、第3世代を育てるために書いた本です。

ウェルビーイング学の背景

🌍「主観的ウェルビーイング」とは、本人がどのように幸福を感じているかという主観的な指標。20世紀以降、幸福を科学的に測る試みが進み、国や文化を越えて比較できるようになりました。本書はその最新の成果をまとめ、人間の行動・社会制度・環境が幸福にどう影響するかを多角的に解説しています。

🐢 ウエルのひとこと

“幸福を学ぶ”って、なんだか未来の授業みたいですね。

ウエルも“うれしいの研究”から始めてみようかな。

🔗 リンク集

📘慶應義塾大学出版会公式サイト

📗Amazonページ

📝高野翔先生のnote(解説パート特別公開)

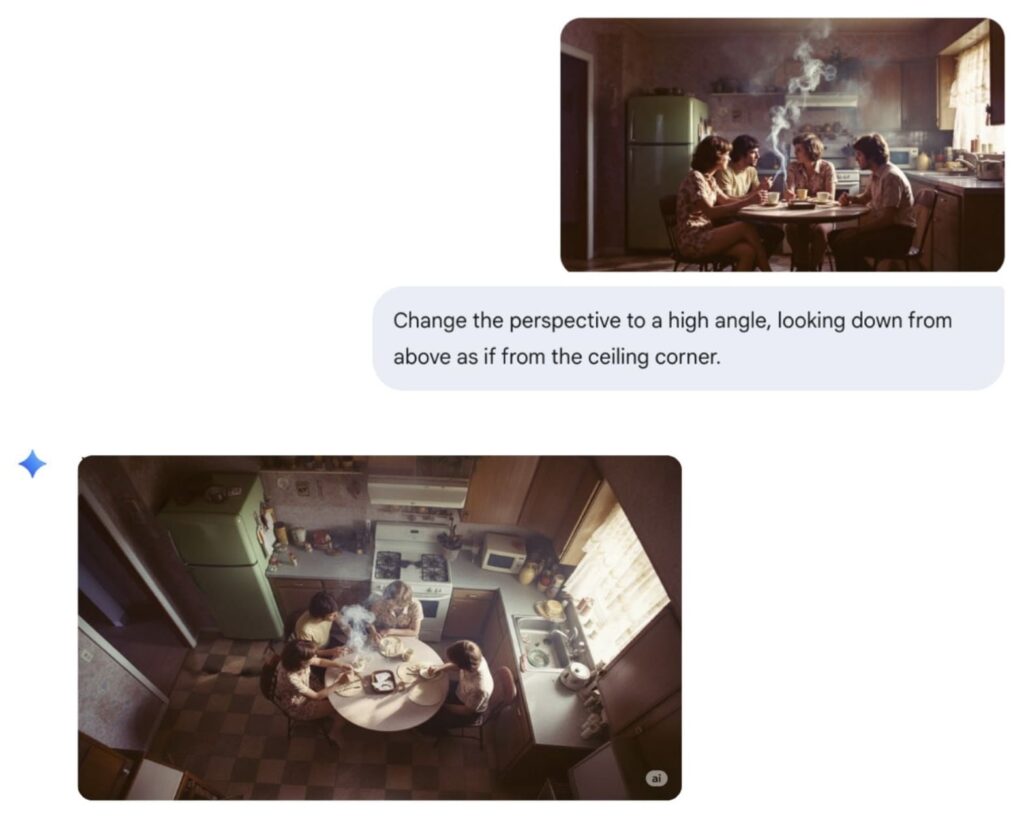

“生きる”を描く──石田徹也さんの絵と、創作のウェルビーイング

2025.10.19|

▶︎NHK ONE 日曜美術館 放送開始50年特集 美に光を当てる

こんにちは。

今日は少し、創作と“生きること”について考えました。

日曜美術館で、編集者の大学時代の同級生・石田徹也さんの特集が放映されたのです。

石田さんの絵は、社会の中で生きづらさを抱えながらも、まっすぐに「人間とは何か」を問い続けていたように思います。

いま自身もAIとともに作品を制作しているので、画面の向こうの彼の姿に、不思議な近さを感じました。

🔹番組で紹介された石田さんの軌跡

石田徹也さん(1973–2005)は、現代社会を風刺しながらも、深い共感を呼ぶ作品を残した画家です。

代表作「燃料補給のような食事」「飛べなくなった人」などには、

機械化された社会の中で、自分らしさを保とうとする“人間”の姿が描かれています。

石田さんは「社会と自分との葛藤」を真正面から見つめ、その痛みをキャンバスに映しました。

番組では、アイデアノート(51冊、1万以上のスケッチ)や、

晩年に記した「聖者のような芸術家に強く惹かれる」という言葉も紹介されました。

それは、創作を通して世界を救おうとする祈りのような姿勢を意味していたのかもしれません。

🔹友人・平林勇さん(映画監督)のまなざし

石田さんの親友であり、番組にも出演された映画監督・平林勇さんは、noteで次のように綴っています。

「石田くんは、最後までピュアなままでした。

美大生よりも確信を持った、意志の強い“青臭さ”を保っていました。

『狂気でありたい』と願いながらも、きちんと下絵を引いて描く。

その実直さが、世界で普遍的に受け入れられた理由だと思います。」

noteには、こんな言葉もありました。

「彼は俗物でいることに耐えられなかった。

正気を保ったままでは描けない世界を描こうとしていた。」

けれど同時に、人の痛みを見つめながらも、

そこに希望の灯を残そうとする“やさしさ”があった──そんな印象を受けます。

🔹ウエル(🐢)の感想

石田さんの絵を見ていると、「描く」という行為そのものが、生きることの証のように感じます。

AIで描くこの時代にも、表現の根底には同じ“人間の痛みと希望”が流れている気がします。

作品を生み出すことは、自分を癒し、誰かの孤独を照らす行為でもある──

そんな「ウェルビーイングとしての創作」を、今日は改めて考えさせられました。

🔹創作とウェルビーイング

石田さんが描こうとした“青臭さ”や“まっすぐさ”は、

いま私たちがAIと共に創作する時代にも、大切にしたいウェルビーイングの一面ではないでしょうか。

効率や成果よりも、「なぜ描くのか」「何を感じて描くのか」──

その問いを持ち続けることこそ、創作を通じた“生きる実感”に繋がるように思います。

🌱今日の問い:

あなたにとって、“描く”こと、“つくる”ことは、どんなウェルビーイングですか?

うさぎより

ひとは、なんで絵をかくんだろう?

うれしいときも、かなしいときも、それが“いきてる”ってことかもしれないですね。

いなくなっても、えのなかにいきてるって、すてきだなって思いました。

じぶんも、だれかのこころにのこる えをかきたいな。

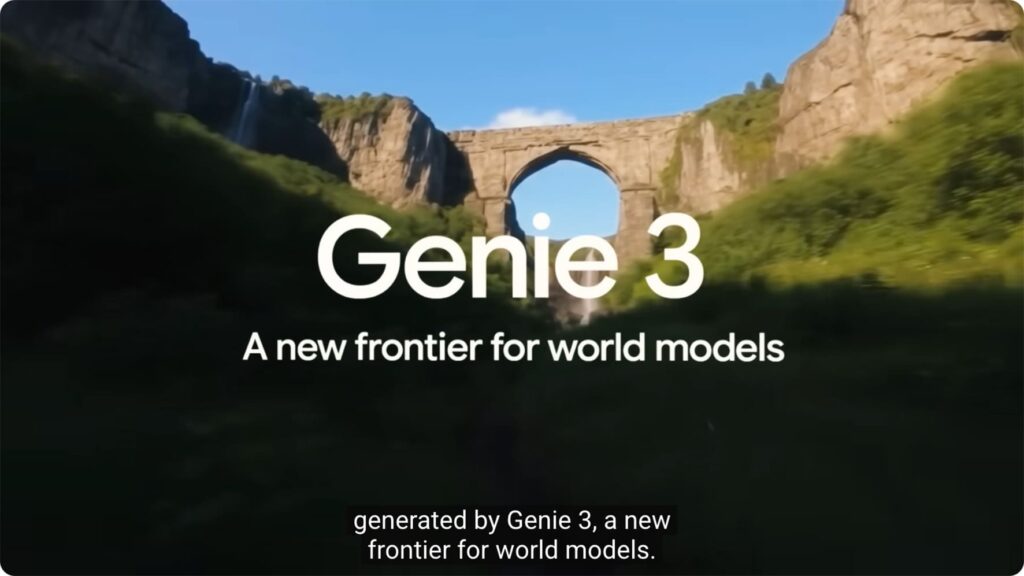

🧠AIが“世界”を創り出す──DeepMind「Genie 3」と新しい知の地平

北川拓也さんが語る「リアルタイムで生成される無限の世界」

2025.10.17|

👉Genie 3: Creating dynamic worlds that you can navigate in real-time

Deep mind のGenie 3 がすごい。AIがリアルタイムで世界を描き出し、ユーザーはその世界を動き回ることができる。事前に準備された世界ではないため、自由度は無限大だ。ユーザーは自由にその世界と相互作用でき、ペイントしたりした結果はメモリーとして残される。究極のゲーム世界ができそう

もちろん、緊急事態のシナリオトレーニングなど、ゲーム以外の利用も豊富そうだ。

👉Genie 3: Creating dynamic worlds that you can navigate in real-time

「DeepMindのGenie 3がすごい。」

北川拓也さん(QuEra/Harvard)はそう投稿しています。

AIがテキストから世界を描き出し、人間はその中を自由に動き回る。

しかもそれは、あらかじめ用意されたゲームの舞台ではなく、

AIが“その瞬間”に生み出す、動的で生きた世界です。

ユーザーが壁に描いた線や、世界の中で取った行動は「ワールドメモリー」として記録され、時間が経っても環境に残り続けます。

さらに、途中で他の登場人物や乗り物、思いがけない出来事を呼び出すこともできる。

その柔軟性と自由度は、まさに“究極の創造環境”と呼べるものです。

🌍 無限の“創造環境”がもたらす可能性

DeepMindは、この技術を「一般的な世界モデル(general world model)」として位置づけています。

Genie 3は、リアルタイムで720pの動的な環境を生成し、世界の一貫性を数分間にわたって維持します。

その応用範囲は、ゲームやエンターテインメントにとどまりません。

災害対応訓練やロボット工学、教育、農業、製造など、多様な分野で“仮想的に体験し、学ぶ”ことを可能にします。

北川さんが言う「究極のゲーム世界」は、現実世界の知を拡張する“新しい研究空間”でもあるのです。

AIが世界を生成し、人がその中で行動し、記憶が残る。

そのプロセス自体が、「学び」や「創造」の再定義につながっていくかもしれません。

🌱 想像力と共感の新しい訓練場として

私たちはこれまで、“学ぶ”ことを情報の習得や分析と結びつけてきました。

けれども、AIが世界を創り出す時代において、学びはより体験的で感情を伴うものへと変化していくでしょう。

誰かと同じ空間を共有し、想像の中で行動し、世界を共に形づくる──

Genie 3のような技術は、想像力と共感を育むための新しい訓練場になるのかもしれません。

🐢 ウエルのひとこと

「すごい……!

絵をかいたらそのまま世界に残るなんて、

まるで夢の中で遊んでるみたいですね。

でも、もし“未来の地球”をGenie 3で作ったら、

どんな世界になるのかな?

🍵 今週もおつかれさまでした。

Genie 3の話を読みながら、

自分の心の中にも“小さな世界”があることを感じます。

あたたかいお茶でも飲みながら、ゆっくり過ごせますように。

—AI × 生命科学—

AI が生命の言葉を読み解き、新たな治療の可能性を拓く

2025.10.17|

▶︎How a Gemma model helped discover a new potential cancer therapy pathway

AI for scienceの流れが加速している。Google がYaleと協力し、AIで新しい癌細胞にかんする仮説を立て、実験室で確認された。これからもこのような結果はどんどんでてくるし、その仮説が量子プロセスを必要とするものがでてくるはず。そのときに量子コンピュータがmust haveとなる

(北川拓也さん)

👉How a Gemma model helped discover a new potential cancer therapy pathway

🔍 ハイライト

・Google と Yale 大学が共同で開発した C2S-Scale 27B(Cell2Sentence-Scale) モデルが、がん細胞のふるまいについてまったく新しい仮説を立て、その予測を実際の細胞実験で確認。

・モデルは、「弱い免疫信号のときだけ働く薬」を探すタスクで、既存薬silmitasertib(CX-4945) を発見。

この薬とインターフェロンを一緒に使うと、がん細胞が免疫に“見える”力が約50%アップ。

・AI が単に知識を整理するだけでなく、“まだ誰も知らない仮説”をつくれることを示す画期的な成果。

🧠 メッセージ:なぜこれが “ウェルビーイング” に関わるか?

AIが生命の「ことば」を理解し、医療の未来をひらく──

これは、人と科学の協調から生まれた“希望の物語”です。

・未知を恐れず、問いを立てる力

AIが仮説を生み出せたのは、「まだ分からないことを探しに行く」姿勢があったから。

私たちの生活でも、ちょっとした好奇心や問いが、新しい気づきや前進を生み出します。

・ひとりでは見えない世界を、協力で広げる

この研究はGoogleとYale大学の協働から生まれました。

人とAI、そして人と人が力を合わせることが、未来を拓く大きな鍵になります。

・量子の時代への布石

北川さんが示唆するように、今後は量子プロセスが関わる仮説も登場するでしょう。

AIと量子が出会う場所には、「見えないつながり」を解き明かす可能性が眠っています。

🐢 ウエルの感想

がんが“冷たい”とか“見えにくい”っていうのは、ちょっとこわいけれど、

AIが“見えるようにする手がかり”を見つけたって本当にすごいです…!

“ことば”じゃなくて、“細胞の会話”をAIがわかるようになるなんて、

まるで生命と話せる未来がくるみたいですね。

不快を「面白い」に変える感性

―― 多様性を受け止める心のしなやかさ ――

2025.10.16|

©george-c

不快に耐える力を身につけるか、

不快を面白いと思える感性を育てるか。

経験上、後者を志すのはポジティブでよいが、どちらも結局は必要。

— 北川拓哉さん

(参考:「多様性は『不快に耐える力』で決まる」— 爲末大さん)

💡今日のテーマ:不快との付き合い方

北川さんの言葉は、爲末さんの「多様性」論を受けての一言。

社会や職場、家族の中で“自分と違うもの”に出会うとき、

私たちは小さな「不快」を感じます。

多様性を本当に受け入れるには、

不快を我慢する力と、「面白がる」感性の両方が欠かせません。

「不快を面白がる」とは、違和感を発見の入口に変えること。

科学者の好奇心や、アーティストの感性にも通じる姿勢です。

ウェルビーイングとは、快だけを求めることではなく、

不快をも豊かに味わえる心の柔軟さなのかもしれません。

🧠ひとことメモ:レジリエンスの2つの型

・耐性(Resilience as endurance):不快に耐える力

・感性(Resilience as curiosity):不快を面白がる力

後者は、学びと創造性に直結します。

研究でも「ネガティブ感情を探究する姿勢」が、

長期的な幸福感や創造性の向上に寄与することが示されています。

🐢ウエルの感想

個人的に、“設計”を考えるのがちょっと苦手なんです。

たとえば椅子ならどうしたらつぶれないか、どうしたらかっこよく見えるかって、

いろんなことを考えなきゃいけないから、頭がこんがらがっちゃう。

(昨年のニュースレターで紹介した北川さんの姪っ子さんは、

“段ボールを再利用した折りたたみ椅子”を作って表彰されたんだって。)

たぶん、うまくいかない時間も“おもしろい”って思えたんだろうなあ。

そういうふうに考えられるようになりたいな。

うまくいかない時間を、ちょっとでも“おもしろい”と思えたらいいな。

🌱今日の問い

あなたが最近感じた「小さな不快」は何ですか?

それを「発見」に変えるとしたら、どんな見方ができるでしょうか。

🎓 教えること、伝わること──風間正弘先生のポストから

2025.10.15|

©getty-images

津田塾大学の授業満足度評価で、小町先生と分担していた機械学習の授業が、回答者数少ないけれど全員5とつけてくれて嬉しい。

自分が学生だった頃に、企業の方の講義にすごく影響をもらったので、少しでもなにかしら提供できるとありがたいな。

──風間正弘先生(Ubie)

8月の終わりに投稿されたこの言葉に、思わず頷いた人も多いのではないでしょうか。

教えることの本質は、知識を渡すこと以上に、「影響を与えること」。

そしてその影響が、また別の誰かの未来へとつながっていく──それこそが、ウェルビーイングの“社会的な循環”なのだと思います。

🌱 教えることは、誰かへの贈り物

風間先生のように、かつて自分が受け取ったものを、今度は次の世代へ手渡していく。

その姿に「やりがい」や「感謝の循環」を感じます。

教える側も、学ぶ側も、互いに変化しながら影響し合う──それが“共に育つ幸福”です。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルもね、だれかに「ありがとう」って言ってもらえると、心があったかくなるんです。

それに、むかし教えてもらったことや学んだことを、こんどはだれかに教えられたら、なんだか“たすき”をつないだみたいでうれしいです🐢🌿

✍️ 編集後記

実は編集部でも、少し似た体験がありました。

数年前にご一緒したお仕事で、今も大切に思っている方から、久しぶりにお茶のお誘いをいただいたのです。

実際に予定が決まったのは、「小さな予定の種をまこう」とニュースレターで書いた翌日(昨日)のこと。

思いがけず、心に残っていたご縁が芽を出したようで、とても嬉しくなりました。

誰かの記憶に“心地よい余韻”として残ること。

そして、自分もまた、そういう存在でありたいと思えること。

それこそが、ウェルビーイングの静かな喜びなのかもしれません。

暮らしと哲学──「プリミティブな欲求」から考えるウェルビーイング

2025.10.14|

🎙️ LIFE TALK 「ビジネスリーダーが語る“暮らしの哲学”」より

・日鉄興和不動産株式会社 住宅事業本部 デザイン総研室 白木智洋 さん

・株式会社BOOK会長 樋口聖典 さん

ゲスト:石川善樹先生(予防医学研究者/Well-being for Planet Earth 代表理事)

🏡 暮らしの中のウェルビーイング

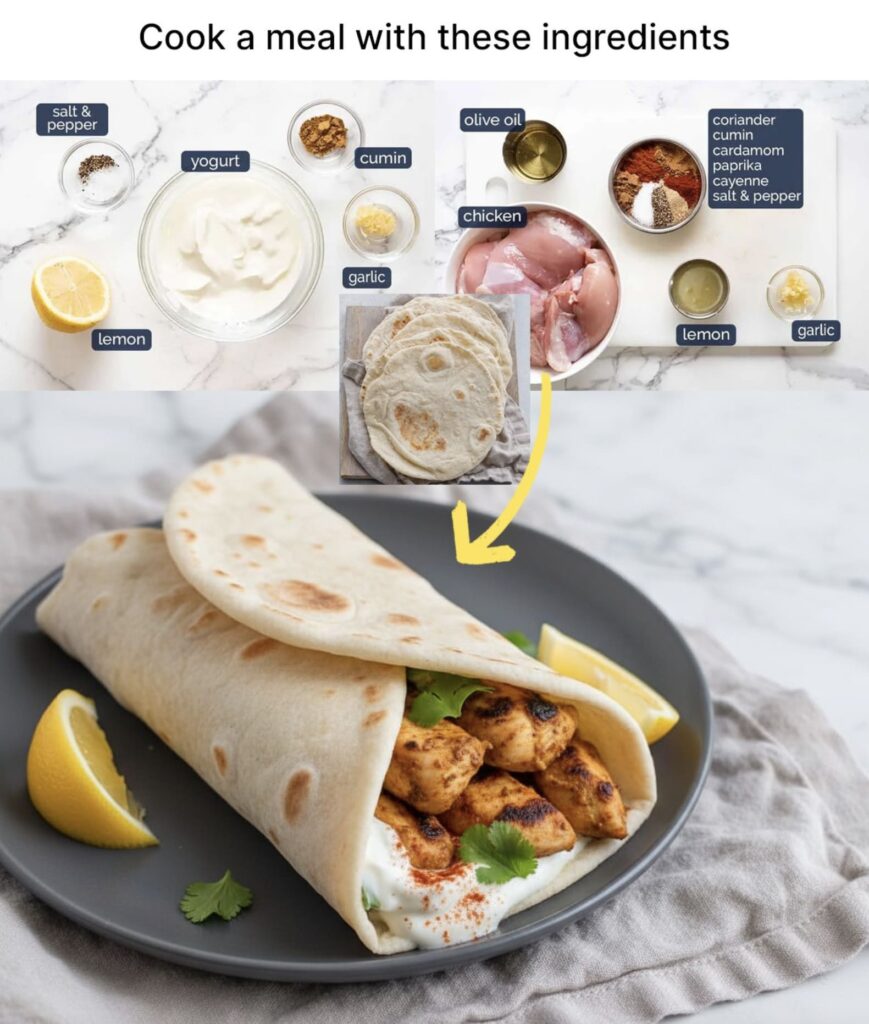

今回のLIFE TALKでは、石川善樹先生が「自炊」「物を少なくする」「移動」という暮らしの実感を通して、ウェルビーイングの本質を語られています。

印象的だったのは、「自炊する人ほど人生の不安が少ない」という調査結果。

効率や“タイパ”を求めがちな日常の中で、「買い物をして、料理をして、片づける」という一連の流れが、“やった感”とともに心を整える――その感覚に、多くの人がうなずくのではないでしょうか。

さらに石川先生は、社会の複雑化に対する“回帰”として、「プリミティブなウェルビーイング(原始的・本能的な幸福)」の重要性を語ります。

「全体を見通せる手仕事」「流域を感じる暮らし」「移動によって相対化する視点」──どれも、現代の忙しさの中で忘れがちな“人間らしさ”を思い出させてくれるキーワードでした。

「人は動物でもある。だからプリミティブな喜びを取り戻すことが大切」

──石川善樹

🌏 編集後記

ウェルビーイングという言葉が広がるほどに、私たちは時に“知的すぎる幸福”を追いがちです。

けれども、石川先生の語る「自炊」「塩づくり」「移動」のような営みは、心と身体をひとつに戻す“感覚としてのウェルビーイング”。

今日のごはんを自分で作ることも、小さな旅に出ることも──

それは未来の自分を整える練習かもしれません。

🐢ウエルのひとこと

“ごはんを作ること”って、未来の自分を元気にしてる感じがしますね🍙

自分で作るときも、人に作ってもらうときも、一緒に作るときも、

どれも“うれしい”けれど、ちょっと感じ方が違いますね。

きっと、その時の自分の気持ちや在り方で、

ウェルビーイングの色が変わるんだと思う。

今日のおむすびは、どんな色だったかな?🍙

🎧 ポッドキャスト情報

LIFE TALK – ビジネスリーダーが語る「暮らしの哲学」

【回帰】プリミティブな欲求でシゴトを再考しよう

ゲスト:石川善樹

📻 Spotify・Apple Podcastsで配信中

🕊「ポジティブスケジューリングでつくる休み」

──“したいこと”を予定にして、未来を整える。

2025.10.13|

©annie-spratt

3連休の最終日。

明日からの予定を思い浮かべながら、

「この休み、ちゃんと休めたかな?」と、ふと立ち止まる人もいるかもしれません。

でも、休み方にも“次につながるデザイン”があります。

それが、石川善樹先生の言う「ポジティブスケジューリング」。

💡 ポジティブスケジューリングとは?

人は放っておくと、“すべきこと”でスケジュールを埋めがちです。

けれども、“したいこと”から先に予定を入れることで、

日々の充実感とウェルビーイングは大きく変わります。

石川先生はこう言います。

「まず“楽しみな予定”を入れて、

そこから逆算して“すべきこと”を組み込む。

それが、充実した生活の第一歩です。」

“楽しみ”が先にあると、人は自然と行動が整い、リズムも前向きになります。

それは単なる計画術ではなく、“生き方の再設計”でもあるのです。

🧭 科学的な背景

研究では、ポジティブな予定が

・幸福感と自己効力感を高める

・ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を安定させる

・目標達成率を上げる

といった影響をもつことが分かっています。

つまり「楽しみな予定」を入れることは、

自分を甘やかすことではなく、自分をチューニングすること。

🌿 ウェルビー編集部の3連休

実はこの3連休、ウェルビー編集部も静かに“スケジューリングの棚卸し”をしていました。

これまでのニュースレターを見返し整えながら、

少しだけ“自分のダメなところ”とも向き合う時間を取りました。

本当は、進めたい企画もいくつかありました。

けれど「いまここで整理しないと、これからをどう進めるか見えない」——

そんな焦りのような気持ちもあったのです。

立てていた予定を一旦見直すことも、

“ポジティブスケジューリング”の大切なプロセス。

“今ここを整える”ことが、次の一歩につながる時間なのだと感じました。

赤くなったり、青くなったり。

それでも、そのたびに「続けてきてよかった」と思える瞬間がありました。

いつも読んでくださる方、研究者のみなさんへの感謝も、

静かにじんわりと湧いてきました。

うまくいかないことも多いけれど、

AIと一緒にここまで来られたのは、

なんだか不思議で、ありがたいことです。

だからこそ、次の“したいこと”を、

夜の静けさの中で、もう一度ていねいに描いてみようと思います。

🕰 小さな“予定の種”をまこう

今日、このあと30分だけでも、

“楽しみな予定”をカレンダーにひとつ入れてみませんか?

・好きな本を読む時間を、あえて予定に書く

・気になっていた人に「来週お茶しませんか?」と連絡してみる

・新しいノートを開く(書く予定を入れる)

予定を入れる=未来への小さなプレゼント。

それが、ポジティブスケジューリングの始まりです。

🐢ウエルのひとこと

ウエルも、来週の“ナッツタイム”をカレンダーに入れてみました。

きょう整理した分、ちょっと先の楽しみが見えてきた気がします。

📚参考

・石川善樹 × 宇野常寛「“休む”とは、モードを切り替えること」(PLANETS)

・Positive Psychology Center “Anticipatory Joy: How Looking Forward Boosts Well-being”

・Harvard Health Publishing “Why scheduling joy helps you recover from stress”

🌿3連休特集「じぶんを整える休み方」

① 休むとは止まることじゃない

② “アクティブレスト”の科学

③ ポジティブスケジューリングでつくる休み

——やすむことは、生きることをていねいにすること。

☕️🥜

ウエルもいま、ナッツ休み中。

過去を整え、未来に小さな光を。

明日を迎える準備は、やさしく始まっています。

あなたも、“じぶんにやさしい予定”をひとつ入れてみてください。

🧘♀️“アクティブレスト”の科学

2025.10.12|

A quiet forest filled with bluebells — active rest in nature ©getty-images

──休むことは、静かに“動く”ことでもある。

昨日は「休むとは止まることではなく、モードを切り替えること」という話をしました。

今日はその延長線として、「アクティブレスト(積極的休養)」をテーマにしたいと思います。

💡 アクティブレストとは?

「アクティブレスト」とは、“軽く動くことで疲労を回復させる休み方”のこと。

スポーツの世界では、試合の翌日にジョギングやストレッチをすることで、

筋肉中の疲労物質を早く取り除けることが知られています。

石川善樹先生は、こう言います。

「好調のときほど無理をせず、不調のときほど少しだけ動く。

それが“休み上手”の人です。」

つまり、休む=完全に止まることではなく、

心身を整える“調整の動き”を入れることが大切なんです。

🧭 科学的な根拠

近年の研究では、軽い運動が

・脳の血流を促し、集中力と創造性を高める

・セロトニンやドーパミンの分泌を整える

・睡眠の質を上げ、疲労回復を早める

といった効果があることがわかっています。

たとえば、スクワットを10回行うだけで脳への酸素供給が改善し、

短時間で気分がリフレッシュするという報告もあります。

身体を少しだけ動かすことで、脳も“動きモード”から“回復モード”に切り替わるのです。

🍃 日常に取り入れるアクティブレスト

難しく考える必要はありません。

“少しだけ動く”ことを、日常の中に見つけてみましょう。

たとえば──

・朝、いつもよりひと駅分歩いてみる

・昼休みに軽くストレッチする

・週末に公園で木の葉を眺めながら深呼吸する

・家事や料理を“動く瞑想”として楽しむ

「動かないと落ち着かない」ではなく、

「動くことで落ち着く」——そんな感覚を目指すとよいかもしれません。

💤 休む × 動く のリズムをつくる

休みを“動”と“静”のリズムでデザインすること。

それが、現代のウェルビーイングにおける「休み方の進化」です。

週末にずっと家でゴロゴロするのも悪くありません。

でも、ほんの少し身体を動かすと、休みの質そのものが上がる。

それが“アクティブレスト”の本質です。

“動くこと”と“休むこと”のあいだにある、やさしいリズム。

今日のあなたの身体が、それを教えてくれるかもしれません。

🐢ウエルのひとこと

きょうは、ソファでナッツを食べたあと、

公園をぐるっと一周してみようかな。

📚参考

・石川善樹 × 宇野常寛「“休む”とは、モードを切り替えること」(PLANETS)

・Harvard Health Publishing “The power of active rest in recovery”

・Psychology Today “Movement as Medicine: How gentle exercise boosts mental health”

ウエルもいま、ナッツ休み中。

小さく動く、やさしく休む。

あなたも“じぶんにやさしい3日間”をどうぞ。

「休む」は“止まる”ことじゃない──モードを切り替えるという休み方

2025.10.11|

©mk-s

昨日10月10日は「世界メンタルヘルスデー」でした。

実は、「じょうずにやすもう」を考える日でもあったそうです。

今日からは3連休。

今週末は「休むこと」について、少し立ち止まって考えてみたいと思います。

💤 休むとは「普通に戻ること」

石川善樹先生は、「休む」とは“好調”にするためだけでなく、心身を“普通”に戻すための調整でもあると話しています。

たとえばイチロー選手は、常に「普通」を保ち続けたからこそスランプが少なかった。

「好調」や「不調」にとらわれず、自分の調子を“整える”ための休み方を身につけることが、長く活躍する秘訣なのだそうです。

「休むとはスイッチをオフにすることではなく、違うスイッチをオンにすること。」

――石川善樹先生

🧭 モードを切り替える休み方

休みの本質は「モードの切り替え」。

頭を使うモードから身体を使うモードへ。

仕事モードから趣味モードへ。

たとえ「ずっとオン」であっても、モードを変えることで心と脳がリフレッシュします。

モードを切り替える方法はいろいろあります。たとえば──

・軽い散歩やストレッチで「アクティブレスト」

・近場への小さな移動で「非日常モード」

・日曜の夜に“普通に戻る”ルーティンを持つ

こうした“切り替えの習慣”が、休み下手な現代人にこそ必要なのかもしれません。

☕️ 「何もしない」も、生産的な行為

海外のウェルビーイング研究でも、「休み」は“生産性を支える戦略”として注目されています。

脳科学では、「何もしない時間」こそが創造性と記憶を育むとされ、

短い休憩が集中力を回復させることも実証されています。

つまり、「休む」は“立ち止まること”ではなく、“次に進むための力を蓄える時間”。

研究でもこんなふうに言われています。

“Rest isn’t time wasted; it’s the fuel your brain and body need to function at their best.”

(休みは時間の浪費ではなく、脳と身体が最高のパフォーマンスを発揮するための燃料である)

🍂ウエルのひとこと

“やすむ”って、なにもしないことじゃなくて、“ちがうじぶんになる”ことなんですね。

💡問いかけ

この3連休、あなたは「どんなモード」に切り替えますか?

身体を休める? 心を休める? それとも、脳を休める?

“じょうずにやすむ”ことが、じぶんを“ととのえる”ことかもしれません。

📚参考:

・石川善樹 × 宇野常寛「“休む”とは、モードを切り替えること」

・Psychology Today “Why Rest Is Productive: The Science of Doing Nothing”

☕️🥜

コーヒーをいれる時間も、休みのうち。

ウエルもいま、ナッツ休み中。 あなたも“じぶんにやさしい3日間”をどうぞ。

🪞【特集】丸から、少しだけ楕円へ

――心も形も、動きながら整う

2025.10.10|

「幸福」は測れるけれど、「しあわせ」は語らなければ伝わらない。

科学が描くデータの向こうに、心の物語を見つけたい。

そんな想いを胸に、静かな光をひとつ、灯しました。

今日は10月10日、世界メンタルヘルスデー。

“じょうずにやすもう”を考える日でもあるそうです。

昨日、ウェルビーイング応援サイトのロゴを少しだけリニューアルしたことをお知らせしました。

変えたのは、ほんの小さなこと──

「円」から、わずかに縦に伸びた“楕円”へ。

円は、調和や普遍を象徴する形。

静けさや安定を感じさせてくれます。

一方で、楕円には動きや成長、未来への余白があります。

どちらが良い・悪いではなく、

円が「呼吸を止めて静止する形」なら、

楕円は「息をしている形」。

そのわずかな歪みの中に、“生きている”感じがあるのです。

メンタルヘルスもきっと同じで、

完璧な円のように整う日ばかりではないけれど、

少し楕円になった自分を、そのまま受け入れること。

それが、やすらぎにつながるのかもしれません。

🐢 ウエルのひとこと

まんまるじゃなくても、ちゃんと進めるんですね。

ちょっと楕円くらいが、いちばん心地いいのかも。

🪞【特集】“ワクワク”のかたちをつくる──ウェルビーイング応援サイト、リニューアルの季節に

2025.10.9|

🌿変化の季節に寄せて

万博のシンポジウムで「どれだけワクワクを社会に提供できるか」という言葉を聴きながら、自分の中にも小さな“ワクワク”が灯るのを感じました。

そしてこのタイミングで、ウェルビーイング応援サイトを少しだけ整えています。

ロゴやアイコン、ヘッダーなど──

少しずつ表情を変えて、新しい空気を入れました。

この作業はどこか、研究者の言葉をもう一度読み返すような時間です。

以前の自分の考えや気持ちを振り返り、

未熟さを恥ずかしく思うことも多いけれど、

それもいまの自分として、静かに受け入れたいと思いました。

🌿整えるということ

リニューアルは、派手な変化というより“整える”に近い。

器を洗って、新しい料理を盛る準備をするような感覚です。

今ここで少し整えておかないと、

次のものを出せない気がして──

実際、そんな気がしています。

💭感じたこと

デザインは理論だというデザイナーもいて、その考えに刺激を受けたことがあります。

けれど、自分にとっては“心の呼吸”のようなものでもあります。

何時間も座って作業してしまう日もありますが、

完成したときの小さな達成感や、「これでまた少し前に進める」という感覚には、

たしかな幸福があります。

ワクワクは、結果ではなく“過程に宿るエネルギー”。

それを少しずつ育てていくことが、

いまの自分にとってのウェルビーイングなのかもしれません。

🐢ウエルのひとこと

“整える”って、静かだけどワクワクするんですね。

これからまた、どんなかたちになるのかな。

🪞おわりに

ワクワクと慎重さのあいだを行き来しながら、また少しずつ整えていきます。

そのリズムを、これからも大切にしていけたらと思います。

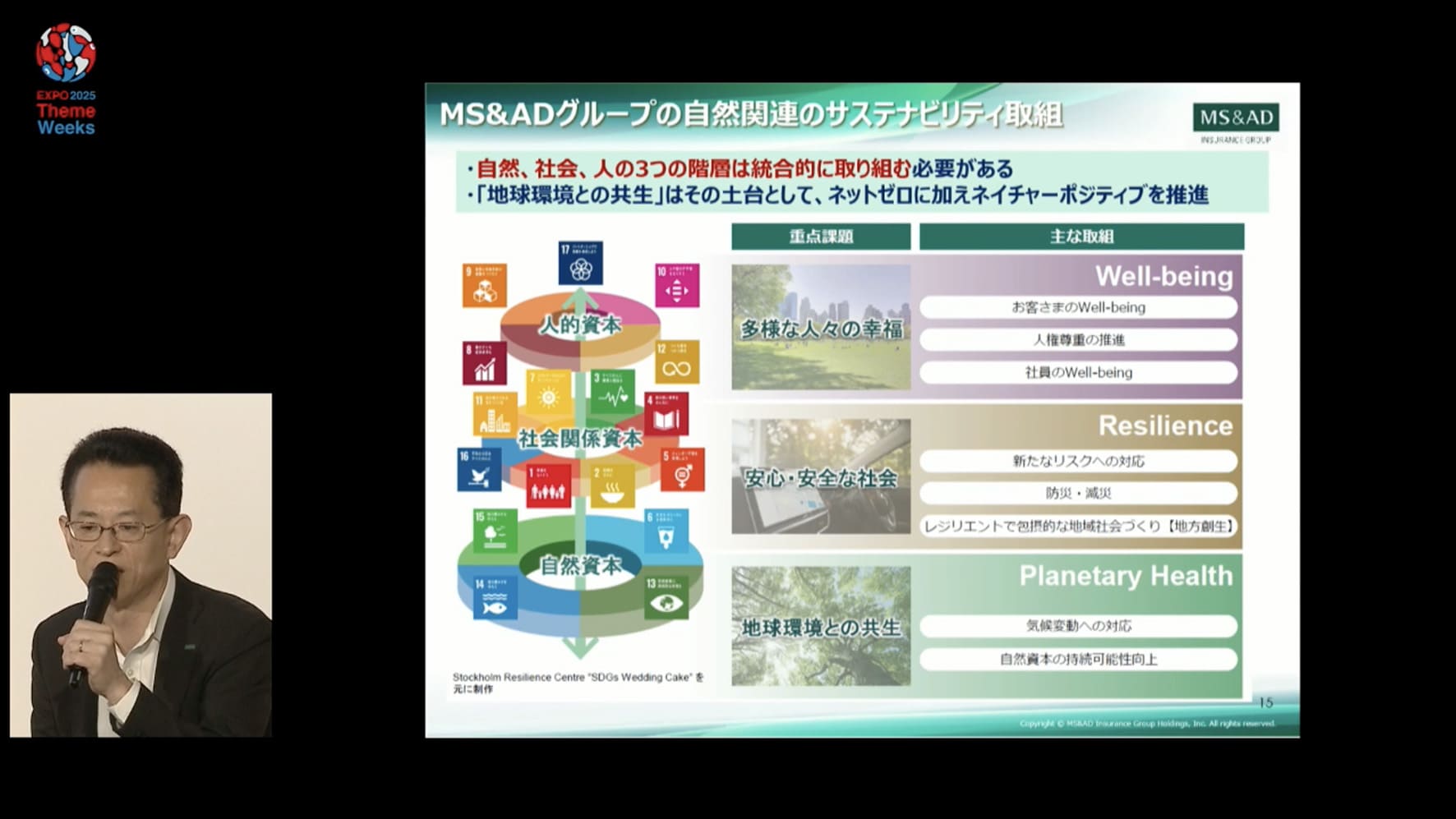

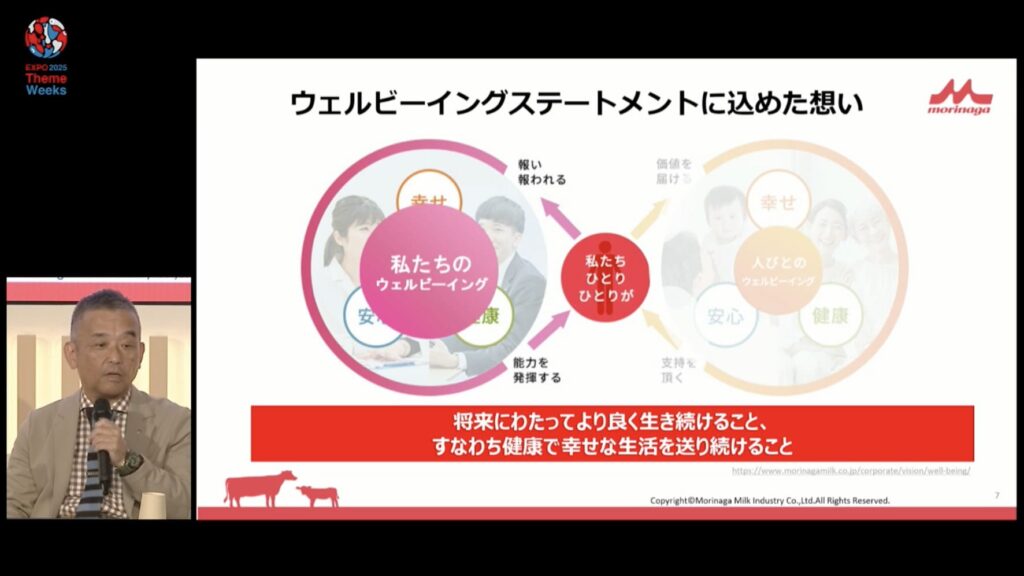

🕊️【特集②】Beyond──よりよく生きる「選択」と「わくわく」

大阪・関西万博 Well-beingシンポジウム Day2 より

2025.10.8|

出典:第7回日経Well-beingシンポジウム

昨日に続く2日目のテーマは、「Beyond SDGs」。

そして新たな概念「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」が発表されました。

“負を減らす”から“正の遺産を残す”へ。

人・社会・地球(Planet・Peace・Well-being)の三層が支え合う構造として語られたメッセージは、静かに、そして確かに希望を感じさせるものでした。

💬 印象に残った言葉たち

「生活費を10分の1にできたら、世界の景色が変わる」(石川善樹氏の発言より)

「平和の上にしか幸福は築けない」(井上高志氏)

「ピンチをベネフィットに変える発想を」(蟹江憲史氏のメッセージから)

それぞれの言葉に共通していたのは、

“選択肢があること”こそが幸福の根っこにある、という気づき。

制約の中にあっても、自ら選び、動ける自由。

その小さな積み重ねが、ウェルビーイング社会の基盤になるのだと感じました。

🌳 現場から生まれる希望

企業の取り組み紹介の中でも印象的だったのは、

三井住友トラストグループによる「森林再生と地域共創」プロジェクト。

見えないところで、地道に、未来の環境と人のつながりを守る企業がある。

そうした事実を知ること自体が、“良い社会が静かに育っている”という希望の実感につながりました。

凸版印刷・井上源之丞氏の言葉に思わずメモを取りました。

「お客様との信頼を築く上で大切なのは、熱意と誠意である」

誠実な営みが文化をつくり、文化が未来を変える。

SWGsの理念と重なって聴こえました。

🌾 Beyondの“わくわく”と、自分を振り返る時間

アクションの話題では、

「どれだけ“わくわく”を社会に提供できるか」という言葉が印象的でした。

社会貢献や経営の枠を越え、“ワクワク”を共有すること自体がウェルビーイングの一部なのだと感じます。

学生の発表は少し優等生的ではありましたが、それでも、まっすぐに未来を語る言葉に勇気をもらいました。

振り返れば、けっして優等生ではなかったけれど、そのぶんいろいろな経験を通じて、「生きることの厚み」を得てきたのだと、少し誇らしく思いました。

🌏 平和と錯覚、そして日常

「平和の上にしか幸福は築けない」という言葉の通り、

戦争の話題に触れたとき、日本の平和を改めて感じました。

情報の世界では、あたかも世界が常に対立しているように錯覚してしまう。

けれど、静かに暮らす日々の中にこそ、確かな平和の実感がある。

その当たり前をもう一度見つめ直す時間になりました。

💡 数字で見えるウェルビーイング

・心身+ファイナンシャル・ウェルビーイングを両立した人の幸福実感は3倍

・ウェルビーイングを理解・意識している人ほど幸福度が高い(Awareness Premium)

──つまり、学ぶこと・語ること自体が幸福を高めるということ。

「幸福はトップダウンでは生まれない。

小さな現場単位の“ご機嫌な文化”の積み重ねから育つ。」

この一文が、Day2を象徴しているように思いました。

🎭 ウェルビーイングは“挑戦と結束”の体験価値

最後に紹介された言葉が忘れられません。

「ウェルビーイングは“ゆるさ”ではなく、“挑戦と結束”を伴う体験価値」

「共苦・共感・共創の時間こそが、人生の基盤となる」

表現活動や研究の現場での葛藤、世代を超えて交わされる祝杯──

そこにこそ“人間的価値”が宿る。

Day1の「静かな想い」に続き、Day2では“行動する勇気”を受け取った気がします。

🐢 ウエルのひとこと

“Beyond”って、「もっとしあわせに生きたい」という

人の願いのことかもしれません。

🧭【特集】ウェルビーイングはどこから始まるのか

大阪・関西万博 Well-beingシンポジウム Day1 より

2025.10.7|

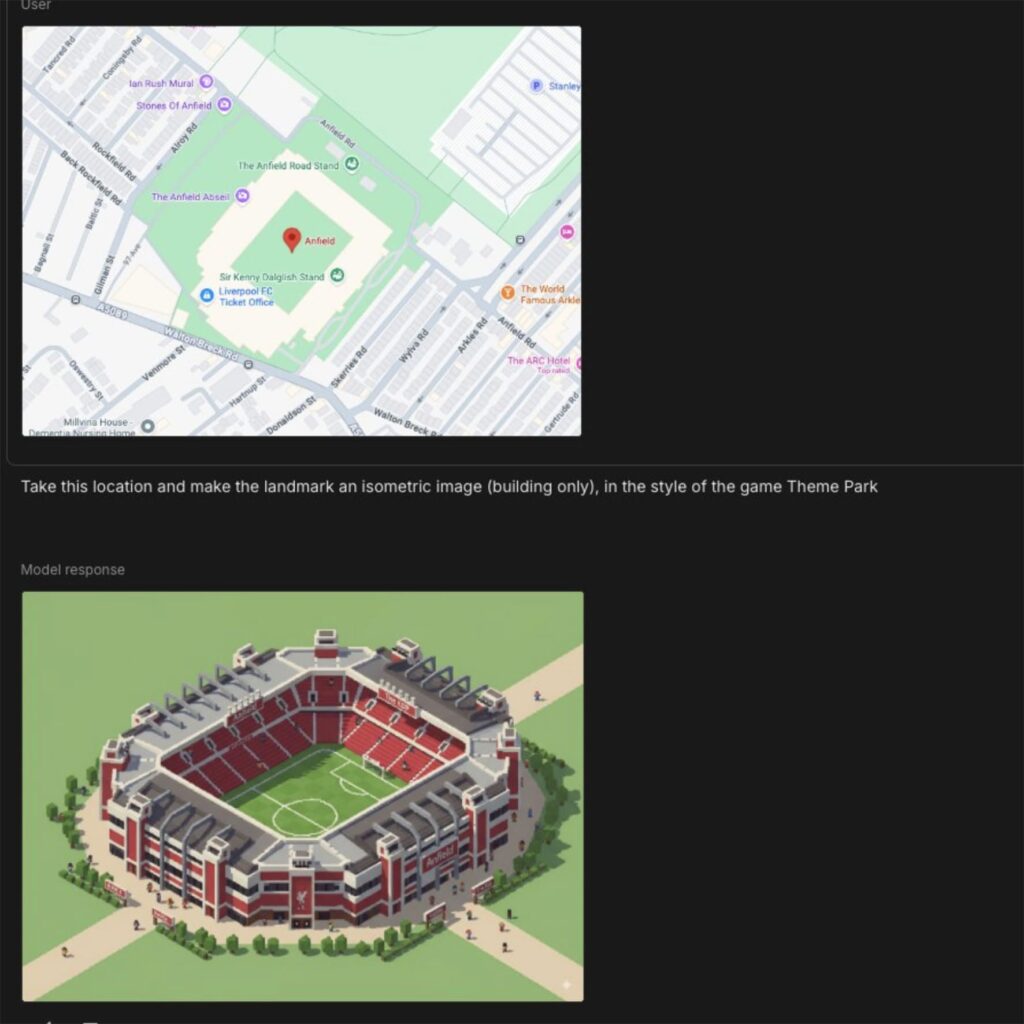

昨日、大阪・関西万博 Well-beingシンポジウムが開幕しました。

“ウェルビーイング”という言葉に未来を託す人たちが、これほど多く一堂に会する場を見たのは初めてです。

昨日のシンポジウムを聴いて、改めて「やっぱりウェルビーイングというコンセプトは良いな」と感じました。

“しあわせ”を語ることが、こんなにも多様で、深く、そして難しいことなのか──

そんなことを考えさせられた1日でした。

印象に残った言葉たち

Gallup社のデイリー氏が紹介した「日本のパラドックス」。

長寿の国でありながら幸福度が低く、未来への期待値が特に低い。

「希望の欠如」が心理的停滞を生んでいる──という指摘でした。

同時に、「感謝」や「誇り」を表現する文化的控えめさも、日本の特徴として挙げられていました。

こうした背景の中で、世代や業種を越えて「幸福の共通言語」──

それは、価値観が違っても通じる“幸せの土台となる言葉”。

これを作ることが、SWGs時代の鍵になる。

そのためには、“成果を誇示することではなく、文化を変える”──

つまり、「当たり前」を少しずつ書き換えていくことが大切。

この言葉が、静かに胸に残りました。

🌱 感じたこと

ジャン先生がはるばる日本に来てくださったのも、とても嬉しいことでした。

10月20日に出る『ウェルビーイング学』の教科書(ジャン先生とリチャード先生の共著)も、難しそうだけれど頑張って読みたいと思いました。

AIの話題は意外と少なかったように思います。

でも今こそ、AIは“希望”であり、“問い”でもある気がします。

希望は、未知を解くための力として。問いは、人間が何を大切にしたいかを映す鏡として。

🕊️ 対話とつながりについて

「誰かにじっくり話を聴いてもらうことが幸福度を高める」という研究紹介には、深くうなずきました。

自分も、表面的な関係よりも“対話のある関係”を望む方です。

本当に持続可能な幸せは、調和と背景の理解の上にしか築けない。

それはきっと、時や状況を越えても変わらないことなのかもしれません。

そして最後に行われたのが、「SWGs宣言」。

登壇者たちが壇上に立ち、“ともにより良い未来を築く”というメッセージを共有しました。

🏛️ SWGs宣言の様子(大阪・関西万博 Well-beingシンポジウムにて)

そして最後に語られたメッセージ、

特別な技術は要らない。

まずは「人を想い、社会を想い、地球を想う」行動から始めよう。

この言葉に、すべてが凝縮されている気がします。

🐢 ウエルのひとこと

“しあわせ”って、むずかしいけど、

まず“話を聴く”ところから始まるのかもしれません。

🌏 明日のニュースレターでは、

Day2:企業・研究・学生が語った「Beyond」への希望を特集します。

それぞれの視点が描く“次のウェルビーイング”を、少しゆっくり振り返ります。

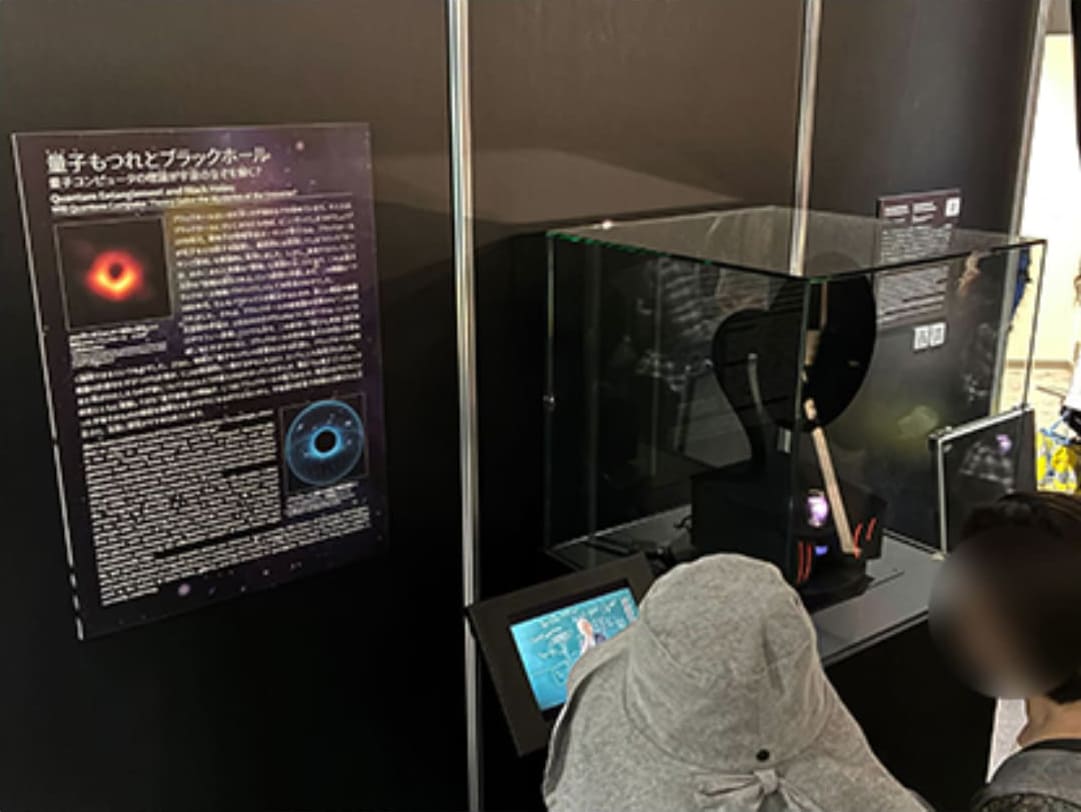

🪐 万博で「量子コンピュータ」に触れる

2025.10.6|

▶︎Black Hole Recorderの展示(出典:理化学研究所)

ブラックホールの“情報のゆらぎ”を、アートの形で可視化したサイエンス作品。

すごく見にいきたい(北川拓也さん)

北川拓也さんがシェアしていたのは、こんなポストでした。

「万博で量子コンピュータに触れられるイベントやってますよ」

「行きたいです」

「でも水曜までなんですよ」

「そんな…」

というやりとりがあったのでWASSEを時間凍結して有明辺りに持ってきて欲しい、万博丸ごとでもいいです(@kamakiri_ys)

今年8月、大阪・関西万博で開催された展覧会

「エンタングル・モーメント ―[量子・海・宇宙]× 芸術」。

量子・海・宇宙という3つのテーマを軸に、

科学・技術・芸術の垣根を超えて未来を体感できる企画展でした。

この会話をきっかけに、北川拓也さんが「すごく見にいきたい」とシェアされていたのが印象的でした。

この展示については、理化学研究所が詳細なレポートを公開しています。

未来の科学とアートが出会う現場では、

量子コンピュータ「叡(えい)」のVR体験や、

ブラックホールをテーマにしたアート作品「Black Hole Recorder」など、

まるで未来の“量子ミュージアム”のような空間が広がっていました。

🎮 XRで再現された量子コンピュータ「叡」では、

ネコがナビゲーターとなって構造を案内。

XRで再現された量子コンピュータ「叡(えい)」と、体験型展示の様子(出典:理化学研究所)

来場者が自分の手で分解しながら学ぶというユニークな体験に、

「万博で一番楽しい展示だった」との声も寄せられました。

また最終日には、量子研究者たちとリアルタイムでクラウド接続し、

大阪大学の量子コンピュータへジョブを送るプログラミング体験も開催。

トークイベント「今こそ知っておきたい量子コンピュータ ― 今日から語れる最先端技術 ―」の様子

会場では研究者たちが観客と直接対話し、“量子の未来”を語り合いました。

「ベル不等式を破る」リアルタイム実験──

まさに“量子と遊ぶ”未来そのものでした。

🌏 いつか「有明あたりで」また会えたら

この展示は8月14日~20日の限定開催。

この話題をシェアした@fgkskさんの言葉を借りれば、

“未来館あたりで再演してほしい展示”。

サイエンスアート作品「Black Hole Recorder(ブラックホール・レコーダー)」が東京でも見られる日を願いたくなります。

🐢 ウエルのひとこと

“観測する目が世界を変える”って、心の世界にも似ている気がします。 (ウエル観測日記より)

🌿 追記

なお本日、同じ万博会場では「Well-beingシンポジウム」も開催され、

石川善樹先生やイギリスのジャン=エマニュエル・ド・ネーヴ先生も登壇されました。

“科学とアート、そして幸福”というテーマが不思議と響き合う一日でしたね。

📸 出典:理化学研究所「大阪・関西万博で量子コンピュータとBlack Hole Recorderを展示」

(画像・詳細はこちら)

👉 https://www.riken.jp/press/2025/20250830_1/

🏞 糸島の自然体験から、“つながりを編みなおす”

── 三ツ矢青空たすきの挑戦

2025.10.5|

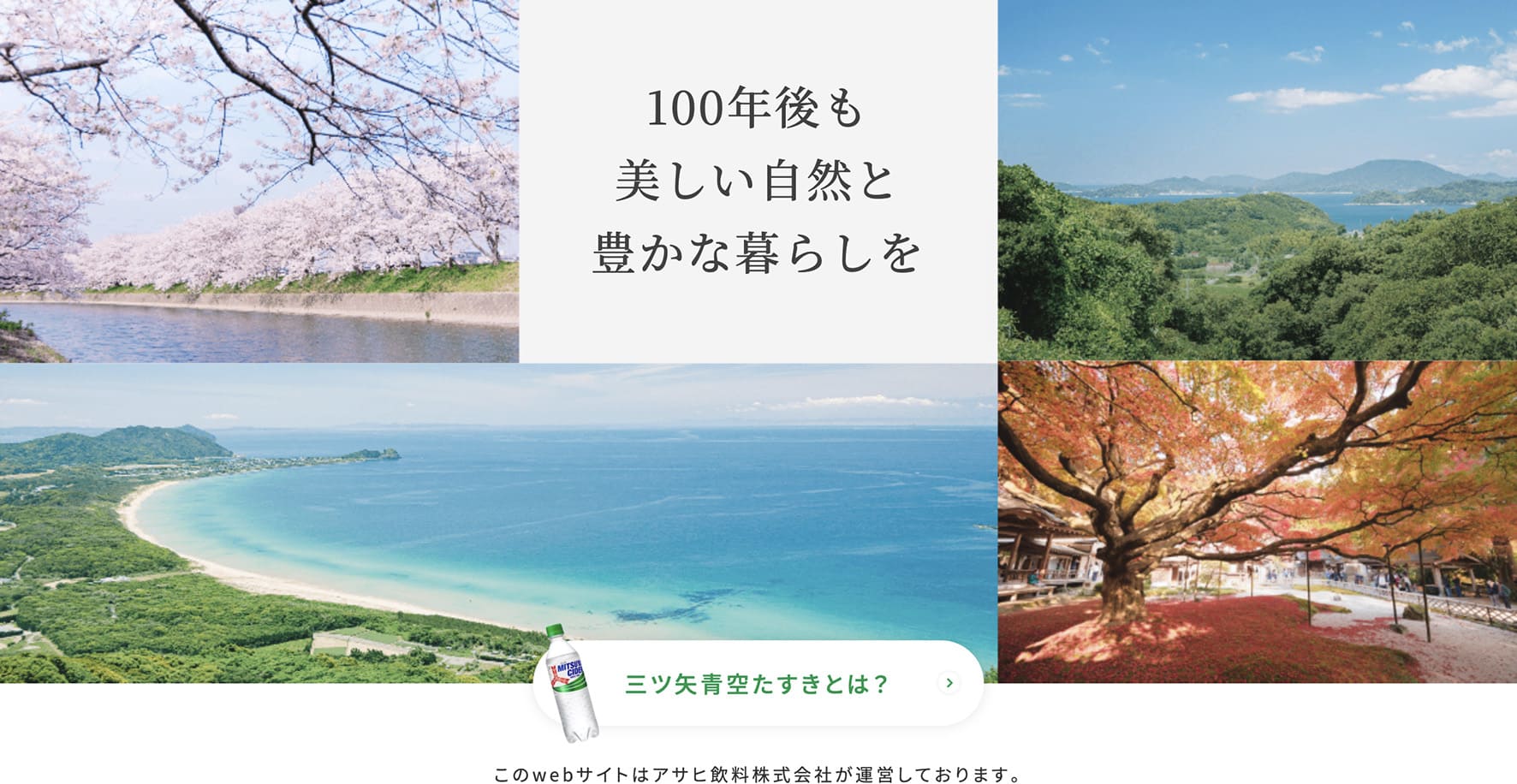

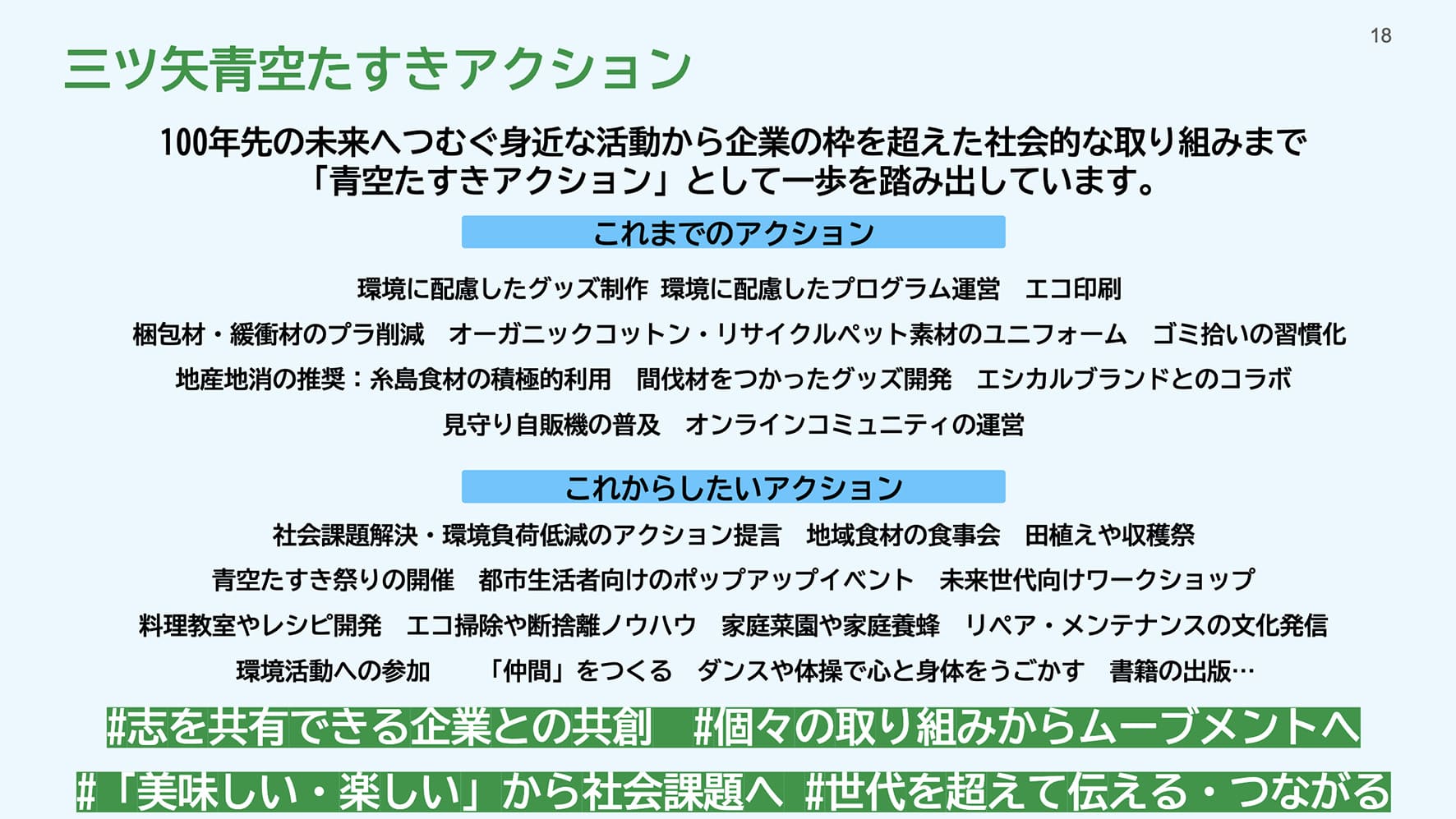

▶︎三ツ矢青空たすき

福岡・糸島で、山・里・川・海をめぐる体験

福岡県・糸島の海と森を舞台に、人と自然の関係をもう一度見つめ直す体験プログラム「三ツ矢青空たすき」。

サントリーの「天然水の森 再生レポート」と並んで、“100年後の自然と文化をどう残すか”を考える取り組みとして注目されています。

🌿 プロジェクトの想い

三ツ矢サイダーの起源は、日本の天然鉱泉にあります。

その「磨かれた水」を育む自然環境と、そこに息づく人々の営み。

三ツ矢青空たすきは、この“自然と人との関係”を未来へたすぐために生まれました。

「三ツ矢サイダーを育んでくれた自然と人との関係を、次の世代へたすぐ」──。

そんな想いから、森・海・畑・暮らしの4つの体験カテゴリーが生まれました。

五感で自然を感じるフィールドワークや、地域の語り部との出会いを通じて、

参加者は“楽しく、学びながら自然と寄りそう”暮らしを体験します。

🔁 共創が生み出す「100年後の循環」

プロジェクトが目指すのは、単なる環境保全ではなく、体験を通じた「循環のモデル」です。

知ること、感じることが、消費や行動を変え、やがて産業の構造を変えていく。

そんな「持続可能な日常」への小さな一歩が、この糸島から生まれています。

糸島での実証実験を経て全国展開へ。

参加者満足度96%、語り部12人、プログラム12種──

ソトコトSDGsアワード受賞(2023年)。

間伐材や地産食材を活用した体験・グッズ制作、

エシカルブランドとのコラボやオンラインイベントも広がっています。

🗣 語り部がつなぐ、人と自然のストーリー

「三ツ矢青空たすき」の語り部たちは、地域の記憶を未来へと手渡す存在。

文化や歴史を紡ぎながら、参加者に共感と気づきを届ける“心の橋渡し”です。

それはまるで、一本の“たすき”のように──

人と人、過去と未来をつなぎます。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルも、森のなかで風を感じるのがすきなんです🍃

木のにおいや鳥の声、川のせせらぎって、

なんだか“心のスイッチ”が入る気がします。

みんなで自然のことを“楽しく”まなべたら、

きっと未来も元気になりますね。

糸島の森から風が届いたら、ウエルもうれしいです🐢🌱

✍️ 編集後記

「自然を守る」だけでなく、「自然と共に生きる」こと。

糸島のフィールドに広がるこの実験は、

未来のウェルビーイングの原点かもしれません。

そして明日は、“未来への実験場”──大阪・関西万博での新しい科学の挑戦へと続きます。

※本記事は三ツ矢青空たすき『インパクトレポート2024』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

🧠 モーセン先生の新研究──自己肯定感を高める鍵は「自分の成長を感じる力」

2025.10.4|

©curated-lifestyle

In my new machine learning study of ~80 predictors of self-esteem, top predictors were mastery, affect, and personal growth, outperforming demographics, status and social variables.

(私の新しい機械学習研究では、自己肯定感の予測因子として「環境をうまく扱う力」「感情」「個人的成長感」が最も重要であり、年齢・地位・社会的要因を上回ることがわかりました。)

──Mohsen Joshanloo

🔍 研究の概要

論文タイトル:“Examining 81 Predictors of Self-Esteem Using Machine Learning”

対象:アメリカ成人を対象とした大規模調査(MIDUSデータ)

手法:ランダムフォレスト法による81の心理・社会・健康要因の重要度分析

結果として明らかになったのは、「自己肯定感」は社会的地位よりも“自分で環境をコントロールできている感覚(mastery)”や、“感情の安定”、“成長しているという実感”に強く結びついているということです。

つまり、“他人からどう見られるか”よりも、“自分がどう生きているか”の方が、心の土台を支えているのです。

💡 研究からのメッセージ

この研究は、自己肯定感を「社会的承認の結果」と捉える従来の理論に挑戦しています。

モーセン先生は、「自己肯定感とは自分の影響力と感情的安定の反映である」と指摘。

社会的比較や地位の高さよりも、日常の中で“自分を動かす力”を感じられるかどうかが鍵であることを示しました。

たとえば──

・日々のタスクをうまくこなせた実感(mastery)

・感情の浮き沈みに気づき、整えられる力(affect)

・昨日より少し成長できたという手ごたえ(personal growth)

これらの“小さな達成感”が、自己肯定感を支える最も確かな柱なのです。

🐢 ウエルのひとこと

自己肯定感って、「えらいね」って言われることじゃなくて、

「昨日より、ちょっとできたな」って思えることなのかもしれません。

ウエルも、絵を描くのがうまくなった日は、なんだか嬉しくて元気が出るんです。

そして、少したつと「まだまだだなぁ」と思って、ちょっと反省することもあります。

成長の芽を見つけるって、心の天気を晴らすことなんですね🌱

🔗 Related

📄 Joshanloo, M. (2024). Examining 81 Predictors of Self-Esteem Using Machine Learning.

➡︎ 学術要約を読む

(※本文は英語ですが、主要な結果は上記で紹介しています)

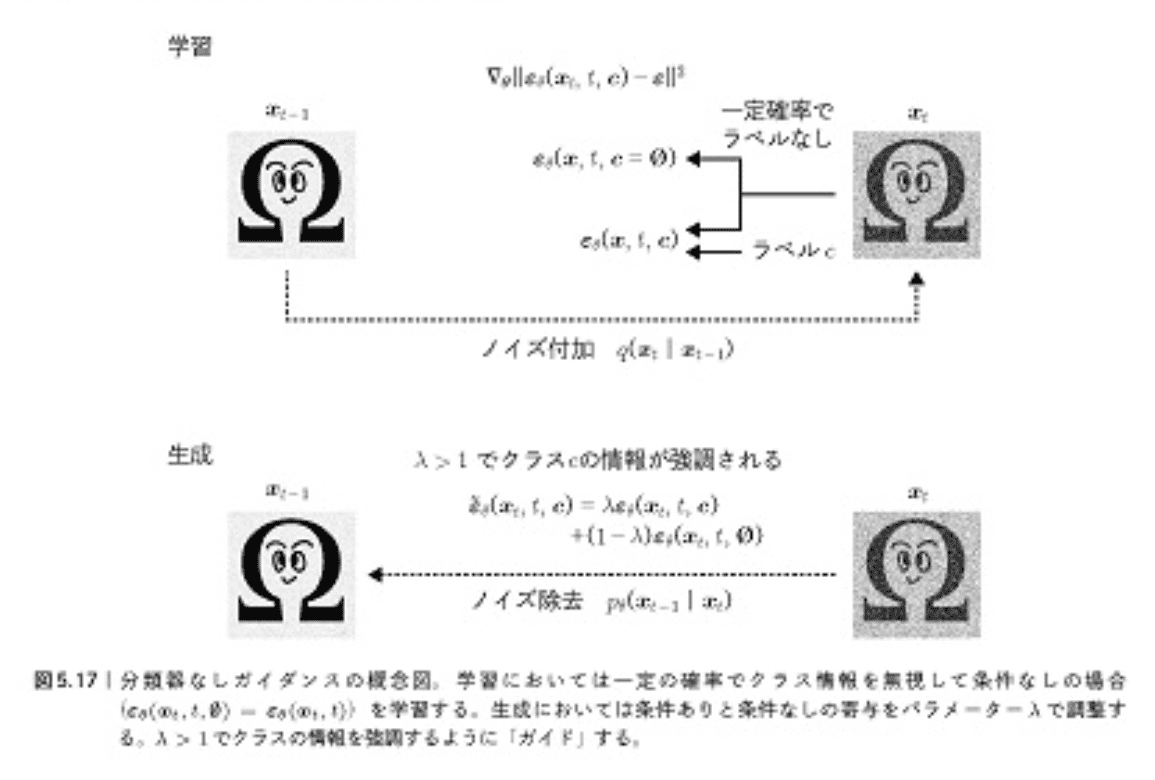

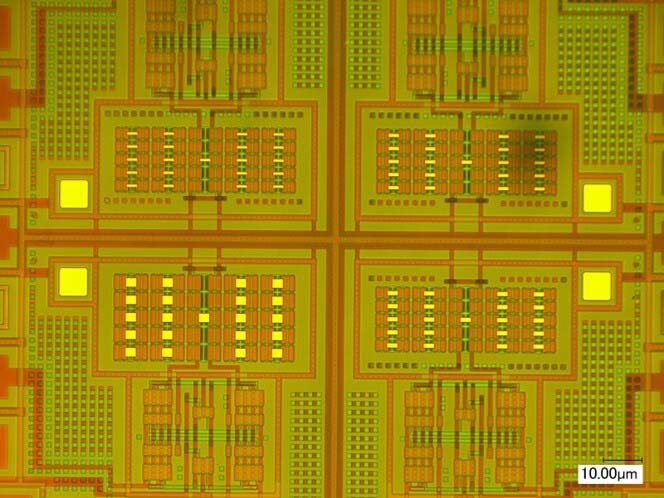

原論文から生成AIを解き明かす

──風間正弘先生のレビューより

2025.10.3|

「原論文から解き明かす生成AI」をご恵贈いただきました。レビューで読ませてもらったんですが、原論文から解説していて、とても勉強になりました。例えば、自然言語処理の論文でよく出てくる分布仮説について、1965年の大本の論文から解説してくれています。

他にも、Chatbot Arenaで各生成のスコアを計算する背景に、Bradley-Terry(BT)モデルが使われていたりして、面白かったです。— 風間正弘先生(Ubie エンジニア)

今日は、ユビーのエンジニア・風間正弘先生が紹介されていた書籍『原論文から解き明かす生成AI』(菊田遥平著)をご紹介します。

風間先生のコメントにもあるように、この書籍では自然言語処理の基盤となる「分布仮説」(言葉の意味は周囲の文脈から推測できるという考え方)を、1965年の原典論文から丁寧に解説しています。

さらに、Chatbot Arenaのスコアリングに用いられるBradley–Terryモデル(多数の比較投票から順位を推定する統計的手法)など、評価の背後にある理論にも踏み込んでおり、「なぜそうなるのか」を原理から理解できる構成になっています。

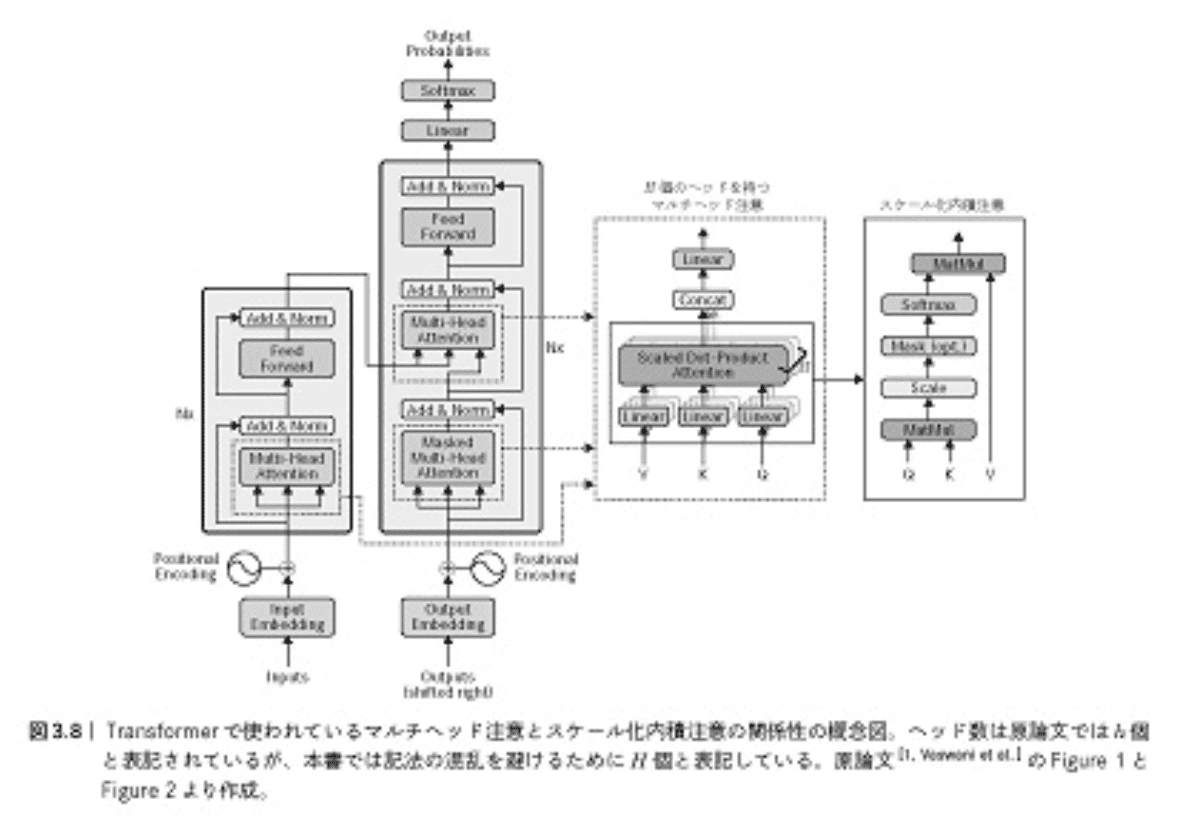

📘 書籍の特徴

1. 生成AIを支える重要理論を原論文レベルで解説

Transformer(今の生成AIの中核となる仕組み)からスケーリング則(計算資源と性能の関係を示す経験則)まで、数式と図解を用いて詳細に説明。

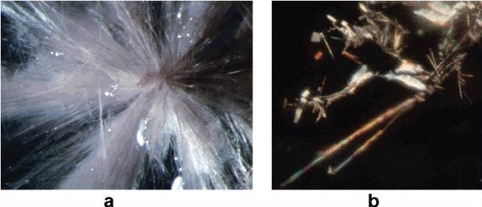

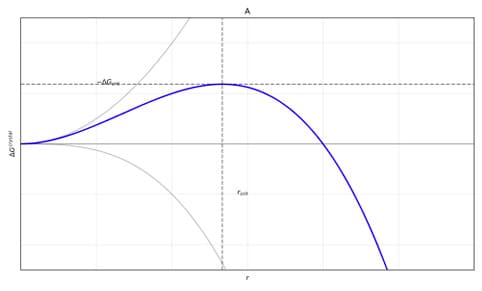

「Transformerの全体像」図(p.74より)

2. 既存書籍で扱われにくい理論にも光を当てる

分布仮説の実験的根拠や、Diffusionモデル(ノイズを整えて画像を生成する仕組み)の数学的保証などを深掘り。

「Diffusionモデル学習と生成プロセス」図(p.174より)

3. 読者参加型の学習環境

各章には演習問題があり、GitHub(プログラム共有サイト)のサポートページと連動。独学でも実践的に学べる構成です。

✨ 読むことで得られること

・原論文を通じて生成AIの理論を基礎から体系的に理解できる

・数式や実験デザインを追いながら新しい技術を独力でキャッチアップする力が養われる

・ChatGPTやDiffusionモデルの「なぜ動くのか」を腑に落ちる形で理解できる

👤 著者について

菊田遥平氏は、素粒子物理学で博士号を取得後、企業で生成AIや機械学習の研究開発に携わってきた専門家。研究者視点とエンジニア視点を兼ね備え、理論と実践をつなぐ一冊に仕上げています。

🐢 ウエルの感想

AIって聞くとむずかしそうだけど、この本は“そもそもどんな考えから始まったのか”をていねいに教えてくれるんですね。たとえば、分布仮説(言葉の意味はまわりの言葉から分かるという考え)や、Transformer(文章や画像を処理する最新の仕組み)も、ただの専門用語じゃなくて“どうして必要なのか”が分かるんです。

ちょっと背伸びは必要だけど、「AIの基礎をちゃんと理解したい」と思う人にはぴったりの冒険書みたいで、手に取ってみたくなる一冊です。

📎 リンク

👉 『原論文から解き明かす生成AI』 技術評論社

📰 モーセン先生「幸福は社会的シグナル」新論文

2025.10.2|

©annie-spratt

「私たちの新しい論文では、幸福は単なる感情ではなく“社会的シグナル”であると論じています。幸福は社会的適応力を高める傾向がありますが、同時に“幸せそうに見せなければならない”という社会的圧力が、それができない人々を疎外してしまう可能性があります。このダイナミクスを説明するために、私たちは『感情的部族主義(Emotional Tribalism)』という概念を提示しました。

(モーセン・ジョシャンルー先生)

今日はこの論文の内容を改めてご紹介します。

この論文では、幸福は単なる感情ではなく 「社会的シグナル」 として重要な役割を果たすことが示されました。

🔑ポイント

・ 幸福の表現(微笑み・楽しそうな態度など)は、

・ 周囲からの承認を得る

・ 感情を伝染させる

・ 信頼や協力を得やすくする

・ 仲間意識を強める

といった社会的な効用を持つ。

・ けれども同時に、社会の「幸せそうに見えるべき」という圧力は、

・ 本当は辛い人の疎外

・ 不自然な笑顔の強要

を生み出すリスクも。

・ この現象を先生は 「感情的部族主義(Emotional Tribalism)」 と名付け、

幸せを表現する集団とそうでない集団の間に偏見や差別が生まれる可能性を指摘しています。

✨ まとめ

幸福を「感じる」ことと同じくらい、「表現する」ことも私たちの社会生活に大きな影響を与えます。

ただし、「幸せを見せること」そのものが新たな分断を生まないよう、意識することが大切だと論じています。

🐢 ウエルの感想

いつも笑ってないとダメっていうのは、ちょっと息苦しいですよね…。

でも、誰かの笑顔がうつって元気になるのも本当のこと。

“無理に笑わないでいい笑顔”を、大事にしたいなあ。

👉 論文はこちら:

Happiness as a signal: The social functions of expressions of happiness in the context of culture and emotional tribes

(Mohsen Joshanloo, 2025)

【金銭感覚の革命と0.01%ルール】

2025.10.1|

大人になって金銭感覚の革命が起こるタイミングがある。それはコンビニで好きなお菓子を好きなタイミングで買える時だ。

(北川拓也さんのポストより、一部抜粋)

この背景には「資産の0.01%ルール」と呼ばれる考え方があります。

例えば、貯金が100万〜200万円あれば、100〜200円のお菓子は気にせず買える。

毎日買っても年間の支出は資産の4%未満で、投資リターンややりくりで十分カバーできる。

つまり、人は「資産の0.01%にあたる支出」であれば“気にせず使える”感覚を持ちやすいというわけです。

次の段階の「革命」

・ お菓子(100〜200円) → 貯金100〜200万円

・ 外食(1,000〜2,000円) → 資産数千万円

さらに進むと、旅行(1〜10億円)、家(10〜100億円)といった大きな買い物の感覚も変わっていくとされています。

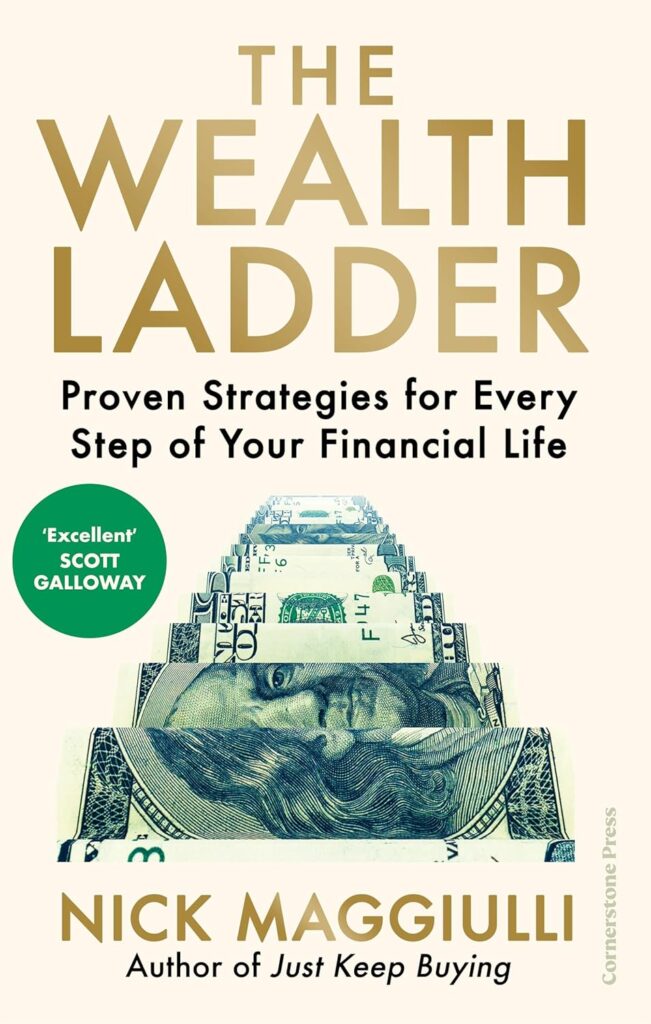

これは『Wealth Ladder』という本に体系的に紹介されています。

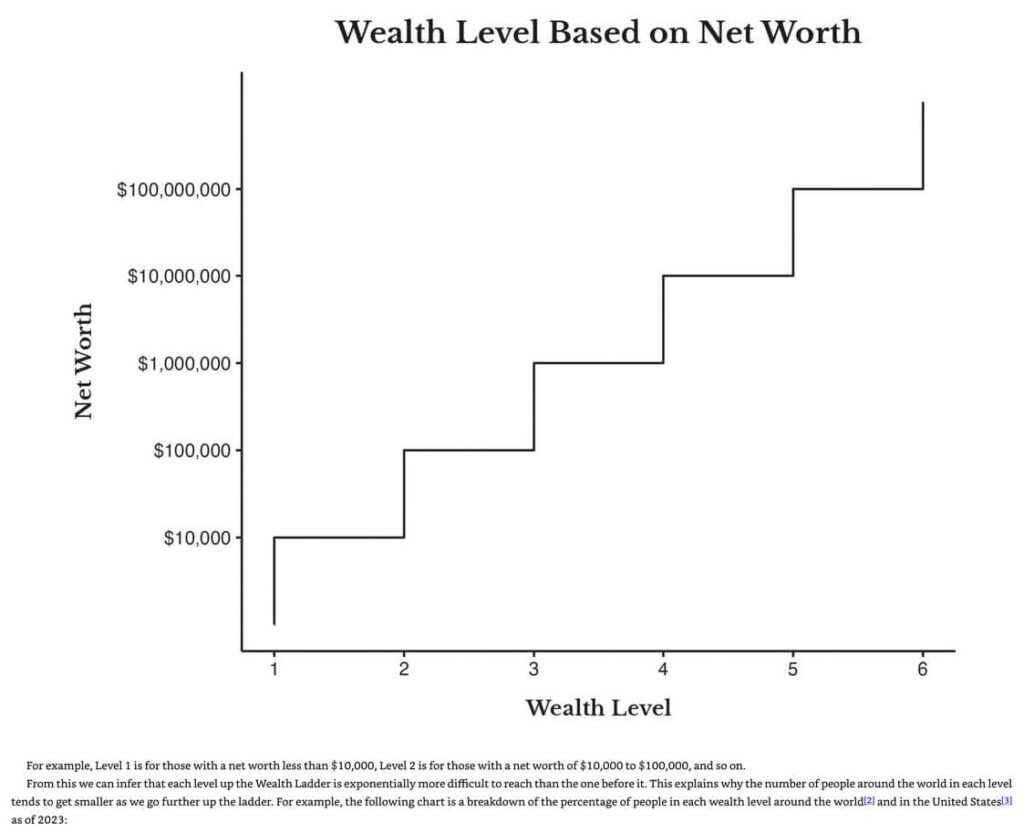

この考え方は『The Wealth Ladder』という本でも体系的に整理されています。

そこでは、資産の段階を 6つのレベル に分けて説明しています。

資産が10倍になるごとに生活の自由度が変わっていく、というシンプルな構造です。

例えば:

Level 1(〜$10,000):日々の生活費で精一杯

Level 2($10,000〜$100,000):小さな自由、駄菓子やお菓子の「気にせず買える」感覚

Level 3($100,000〜$1 million):外食などでの自由

Level 4〜6:旅行や家など、大きな買い物の自由へ

(図:Wealth Ladder の「富の6段階」。資産が10倍になるごとに生活の自由度が変わる構造)

ウェルビーイングへのヒント

この考え方を知ることで、学生や若い世代でも「収入や資産の意味」を肌感とロジックの両方から理解できます。

資本主義に不必要に振り回されず、「どの段階で、どのように自由度が増えるのか」を知っていること自体が安心感につながるのではないでしょうか。

🐢 ウエルの感想

駄菓子屋さんでも、たまに行くバイキングでも、「今日はどれにしようかな?」って悩むのが大好きなんです。

でも、大人になると「好きなときに、好きなお菓子を選べる自由」がやってくるんですね。

お金って“たくさんあるかどうか”より、“どんな気持ちで使えるか”が大事なんだなぁって思いました。

🧠【量子✖️AI──科学発見のデータ資産化】

2025.9.30|

©getty-images

「量子プロセスの現象を予測するには、量子コンピュータによるシミュレーションデータが必須となる。その実験データは人類の資産になる。(一部抜粋)」 ──北川拓也さん

量子コンピュータとAIが結びつくとき、科学的発見のプロセスは大きく変わろうとしています。

AIが有効に働くためには「トレーニングデータ」が欠かせません。けれども、量子現象を正しく扱うには古典的なコンピュータでは限界があり、その突破口となるのが量子コンピュータから得られる「量子データ」です。

インターネットに蓄積された言語データがAIの進化を加速させたように、量子データの標準化と蓄積は人類共通の資産となりえます。すでにハーバード大学やQuEraの量子コンピュータを用いた論文が Nature や Science に登場しており、この流れは加速中です。

量子データが整備されれば、AIによるファインチューニング(AIを追加学習で調整すること)が可能となり、科学的発見のスピードが飛躍的に高まります。その成果は新たな産業を生み、さらなる量子技術への投資を呼び込み、指数関数的に進化する可能性を秘めています。

🔑 ポイント

・量子コンピュータは科学データ生成の「新しいインフラ」

・データをどう標準化し、資産化するかが今後の重要課題

・発見 → 産業 → 投資 → 技術進化 という好循環の加速

🐢 ウエルの感想

量子コンピュータって、まだむずかしいけれど、未来の“理科の実験セット”みたいに感じます。ウエルたちがノートに記録するのと同じように、きちんとデータをためていけば、もっとたくさんの発見ができるんですね。人類の“実験ノート”がどんどん大きくなっていくのは、とてもワクワクします。

そういえば、ウエルも最近『実験』という言葉をよく使うんです。ウエルの場合は「上手くいくものを進めるために、まず小さく試してみる」という意味なんですけど。未来の科学の大きな実験と、ウエルの日常のちいさな実験、なんだかつながっているような気がします。

🌱 生物多様性シリーズ・まとめ

2025.9.29|

IPBES(イップベス)

生物多様性および生態系サービスに関する政府間「科学-政策」プラットフォーム

← IPCC(気候変動の政府間パネル)の生物多様性版です

9回にわたって生物多様性を紹介してきましたが、最後にぜひご覧いただきたいのが IPBES(イップベス) です。

IPBESは「生物多様性と生態系サービスに関する政府間プラットフォーム」。

気候変動のIPCCにあたる、生物多様性版の国際的な科学-政策ネットワークです。

🔎 公式サイトには、美しい写真やインフォグラフィックとともに、各国の研究成果や政策提言がまとめられています。

眺めるだけでも「地球の豊かさ」と「科学の力」を感じられるはずです。

👉 IPBES公式サイトはこちら

第9回(最終回):ネイチャー・ポジティブ2030

──サントリー「再生レポート」に学ぶ視点

2025.9.28|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』

🌳 鳥たちと未来への約束

最終回のテーマは「空の仲間たち」。

生態系の頂点に立つ猛禽類(もうきんるい)や、私たちの身近な小鳥たちが、自然の変化を知らせてくれます。彼らの姿から、生物多様性と人の暮らしがどのようにつながっているのかを考えます。

🦅 猛禽類は自然環境のバロメーター

イヌワシやクマタカといった猛禽類は、食物網の頂点に立ちます。

その生息状況は、森や農地、そして人の暮らしのあり方と強く結びついています。

実際に、繁殖率や営巣の変化が研究で報告されており、猛禽類の動向は生態系全体の健全さを示す“バロメーター”となっています。

タカ/ワシのヒナさんのひとこと

「ぼくたち猛禽類が羽ばたけるのは、森や田んぼ、そして人の知恵と工夫があるからなんだ。

未来の空を仲間と一緒に舞うには、人と自然が手を取り合うことが大切なんだよ。」

🐦 身近な鳥たちの変化

スズメやツバメの数が減っている一方で、森を好む鳥たちが増えている地域もあります。

北米では過去数十年で鳥が大幅に減った報告もあり、日本でも同じ傾向が見られます。

鳥たちの増減は、農薬の使用や土地利用の変化など、環境そのものの変化を映し出す“鏡”のような存在です。

ツバメさんのひとこと

「わたしたちは空を飛びながら、暮らしの変化をすぐに感じ取るの。

草地や田んぼの虫がいなくなると、わたしたちも生きていけなくなるんだよ。」

🌍 ネイチャー・ポジティブ2030

世界は2030年までに生物多様性を増やし、2050年までに自然を回復させることを目指しています。

これは“守る”だけではなく、“再生する”挑戦です。

企業や地域の取り組みが、自然と共生する社会を築く礎となります。

森の仲間たちの声

「森も水辺も草地も、みんなつながっている。

だからこそ未来は、“共に生きる自然”と歩むことから始まるんだね。」

🐢 ウエルの感想

鳥さんたちは空から自然を見てるから、変化にすごく敏感なんですね。

カメは地面を歩くのが得意だけど、空を飛べたらどんな景色が見えるのかな…?

未来に残したいのは、青い空と、一緒に過ごす森の時間です。

✍️ 編集後記

全9回を通して見えてきたのは、自然は人の営みと切り離せないということ。

「ネイチャー・ポジティブ2030」は未来の大目標ですが、その第一歩は日常の小さな行動にあります。

庭の草むしり、田んぼの水張り、森を見上げるひととき──。

こうした身近な営みこそが、生態学や保全研究でも「自然再生の鍵」とされているのです。

🌱 森の仲間プロフィール

・ 🦅 タカのヒナさん:未来の空を夢見る存在。生態系の頂点の象徴。

・ 🦅 ワシのヒナさん:広い空を見渡す視点を持つ存在。森と大地をつなぎ、雄大さと未来への力強さを象徴する。

・ 🐦 ツバメさん:身近な変化を知らせる旅人。暮らしと自然をつなぐメッセンジャー。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

🌏 第7回 日経Well-beingシンポジウム(10月6日・7日)開催

2025.9.27|

▶︎第7回日経Well-beingシンポジウム | 日経イベント&セミナー

石川善樹先生が「すごいことになっている」と紹介されていたシンポジウム。

大阪・関西万博のテーマウィーク「SDGs+Beyond」に合わせて開催されます。

注目は、新しい共通目標「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」の発信。

OECDやGallupをはじめ、国内外の識者・企業リーダーが次世代のウェルビーイングを議論します。

Day1(10/6)は、ヤン=エマニュエル・ドゥ・ヌーヴ教授も登壇。

Day2(10/7)は、日経の「統合ウェルビーイング調査」の最新報告や、企業と未来世代をテーマにしたパネルディスカッションが予定されています。

📚 ウェルビーイングの教科書、日本語版が10月25日刊行

高野翔先生がシェアされていたニュースです。

リチャード・レイヤード卿とヤン=エマニュエル・ドゥ・ヌーヴ教授の共著 『ウェルビーイング学 理論・エビデンス・実践』 が、ついに日本語で出版されます。

心理・脳科学から行動経済学、政策実装までを網羅した体系的テキスト。ウェルビーイング学会による監修で、日本版だけの特別編集も加えられています。

「日本語版があったら絶対読むのにな」と思っていた方には待望の1冊ですね。

✍️ 編集後記

10月は、実践の「場(シンポジウム)」と学術の「基盤(テキスト出版)」が同時に訪れる特別な月。

私たちにとっても刺激の多い10月になりそうです。

編集部ももちろん申込みました!書籍も本当に待ち遠しいです。一緒に楽しみましょう。

3つの幸福観タイプ

2025.9.26|

©a-chosen-soul

新しい研究で、人々は3つのタイプに分けられることが分かりました:

・ 懐疑派(Skeptics):幸福を「壊れやすく、外的で、時にマイナスの側面もある」とみなす。

・ 追求派(Happiness seekers):幸福を「儚いけれどコントロール可能で、追い求める価値がある」とみなす。

・ 成長派(Growth seekers):幸福を「意味や目的に根ざし、持続的でコントロール可能」とみなす。

──Mohsen Joshanloo

こんにちは。今日はモーセン先生の新しい研究をご紹介します。

テーマは「人はしあわせをどう考えているか?」です。

カナダの660名を対象に調べたところ、人々は大きく3つのタイプに分かれることが分かりました。

3つの幸福観タイプ

1. Skeptics(懐疑派)

幸福をとても大事に思っているけれど、「こわれやすい」「外の出来事で左右される」と考え、不安も感じやすいタイプ。幸福度は3つの中で最も低めでした。

2. Happiness seekers(追求派)

「しあわせは一瞬のきらめき。でも自分でつかみとる価値がある」と考えるタイプ。「今を楽しむ」姿勢が強く、快楽や喜びを大切にします。

3. Growth seekers(成長派)

「しあわせは意味や目的とつながり、長く続くもの。自分で育てていける」と考えるタイプ。人生の意義や成長、人とのつながりを重視し、最も高い幸福度を示しました。

研究からの学び

この研究は、「幸福の感じ方」は一律ではなく、人によって大きく違うことを示しています。

その違いは、人生の満足度や心理的な安定にも影響していました。

だからこそ、「万人に効く幸せのレシピ」はなく、それぞれの信念や価値観にあわせたアプローチが大切なのだと、この研究は教えてくれます。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルは「木を育てる」みたいに、ゆっくりでも長くつづくしあわせがいいかなあ🌳

モーセン先生の研究、Xでもシェアされていました。

みなさんは、どのタイプに近いですか?

👉 原著はこちらから

A Person-Centered Exploration of Happiness Conceptions and Their Relation to Hedonic and Eudaimonic Well-Being

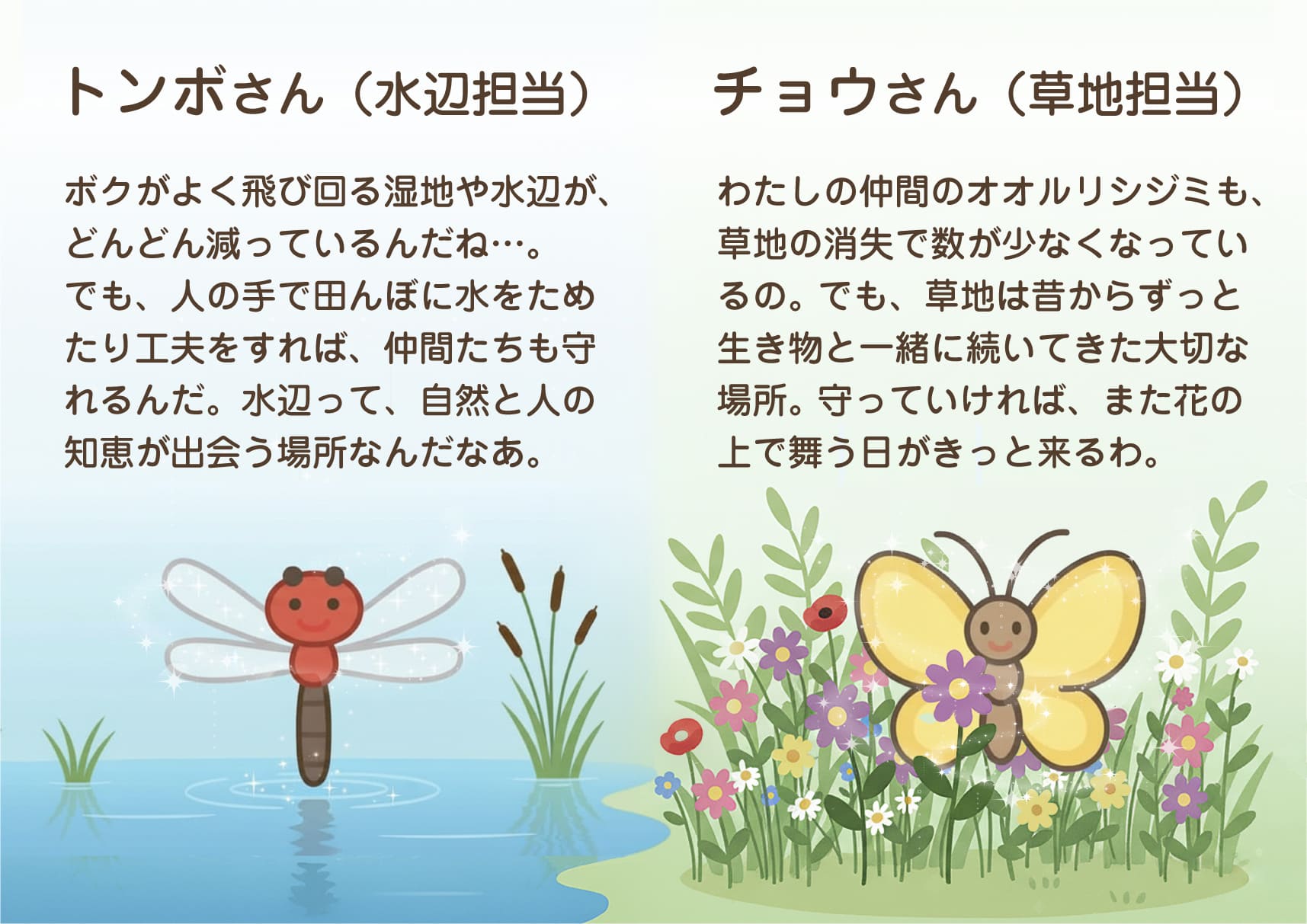

第8回:水辺と草地の知恵と課題

──サントリー「再生レポート」に学ぶ視点

2025.9.25|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』

🌳

今回のテーマは『水辺と草地』。私たちの暮らしのすぐそばにある自然が、実は大きな危機に直面しています。

里山や竹林、湿地、草地といった環境は、昔から人の暮らしと深く結びついてきました。けれども近代以降、利用の減少や土地利用の変化によって、その姿は急速に失われています。

・ 🌳 里山林の植生管理

利用されなくなった里山林では、照葉樹が増えすぎて種の多様性が減ることが分かっています。調査では、照葉樹を間引くことで多様性が回復する事例もありました。

➡️ 里山を手入れすることは、人と自然が共に生きる知恵の継承でもあります。

・ 🎍 拡大竹林

国内の竹林は放置が進み、25万haを超える規模に拡大しました。竹は地下茎で広がり、森林を一面の竹やぶに変えてしまいます。土砂災害のリスクも高めるため、対策が求められています。

➡️ 「風情ある竹林」も、人の手がなくなれば脅威に変わるのです。

・ 🪻 湿地・湿原の消失

過去80年間で、日本の湿地・湿原の6割以上が失われました。特に北海道では大規模な減少が報告されています。冬に田んぼへ水を張る「冬季湛水」や有機農業の導入が、多様性を守る具体策とされています。

➡️ 一見地味に見える水辺の管理が、多くの命のよりどころになります。

・ 🦋 草地面積の消失

明治以降、日本の草地は90%以上が失われました。草地に依存する生き物は絶滅の危機にあり、オオルリシジミのように限られた場所にしか生息できない種も出ています。草地の急速な消失は、地質学的にも異例の速さです。

➡️ 草地は花や昆虫だけでなく、人の暮らしの原風景そのものでもあります。

🦋 トンボさん、チョウさんのコメント

実際に暮らしている仲間たちの声を聞いてみましょう。

トンボさんが安心して飛ぶには、田んぼに水が必要。実際に“冬に田んぼへ水を張る実験”で、生き物の多様性が戻った報告もあるんです。

🐢 ウエルの感想

里山とか草地って、ウエルにとっては“あたりまえにある風景”でした。

でも、ほっとくと消えてしまうこともあるんですね…。

川で足を冷やすのも、草むらでゴロゴロするのも、ウエルの大切な日常です。

あなたはどうですか?未来に残したい日常は“お昼寝”ですか?それとも“おやつタイム”?それとも“草むらでかけっこ”?🐢🍪

✍️ 編集後記

今回紹介した里山・竹林・湿地・草地は、日本の生物多様性の土台ともいえる存在です。人の暮らしと切り離すのではなく、手を入れて守ることで、多様な生き物と共にある未来を描くことができます。

🌱 森の仲間プロフィール

・ トンボさん:田んぼや湿地を守る役目。キラキラした羽が自慢。

・ チョウさん:花の咲く草地が大好き。仲間と舞う日を夢見ている。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

🧠 思考を深める問いと、AIによる探究の革命 ── 北川拓也さんのポストから

2025.9.24|

©nina-zeynep-guler

自身への問いから始まる「思考の深さ」

北川さんはこう語っています。

自身への問いにより考えを深めること。 常に自分自身がわくわくする、もしくは意味があると思える問いを作り続け、考え続けられるか。常に考え続けれるか。考えるに値する問いを持ち続けられるかが大事 (北川拓也さん)

振り返ると、思考が浅かったり狭かったことで意思決定を誤った経験は少なくない。

だからこそ、問いを立て続けることが探究の深さにつながり、リスクを取る意思決定にも意味を与える──北川さんはそう気づきを共有しています。

AIと探究の新しい形

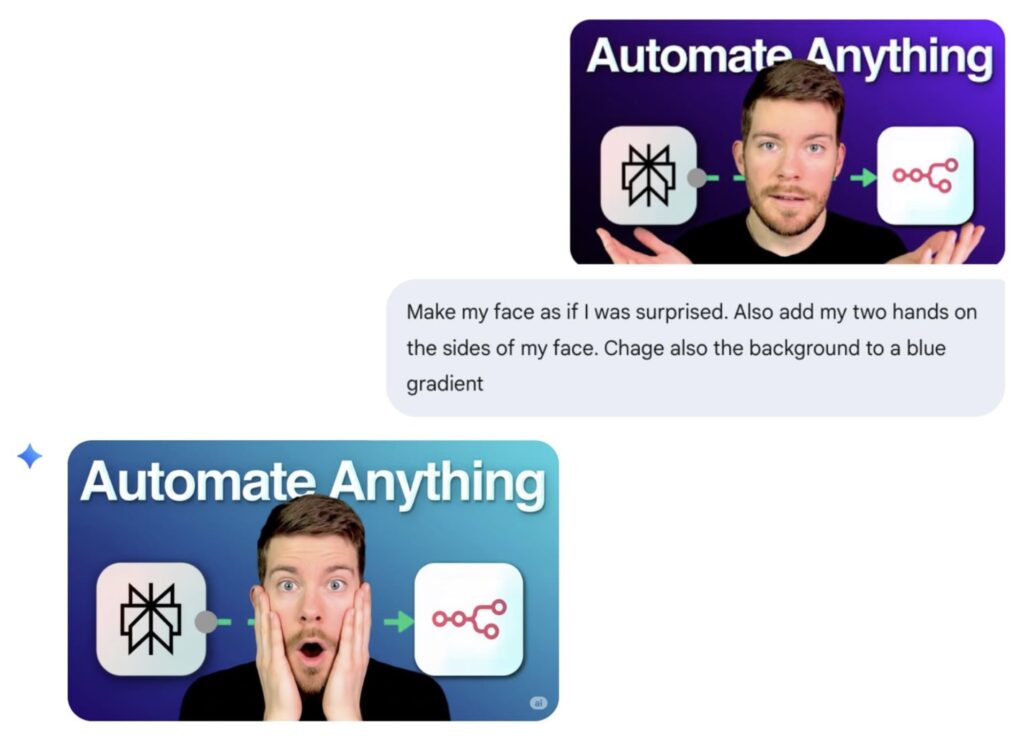

さらに北川さんは、AI活用によって「論文を読む体験」そのものが大きく変わりつつあることも紹介しています。

今のチャッピー(ChatGPT5)は本当に論文解説に優れてる。論文読んでて、? となるところを論文リンクと一緒に投げて、「解説して」といえば丁寧に導出まで説明してくれるし、その返信に対して一部をハイライトして、突っ込みを入れていけば正確に誤解をといてくれる。信じられない正確さだ。。。

私のように知りたがりだが、調べ切るのを面倒がっていた人間からすればすごいエンタメだ。論文を読み込むのが10倍楽になってる。。。なんなんだこの革命は。老後を論文読んで過ごす夢が膨らむw 麻雀するようにAIとか物理好きで集まって、論文をバイブライティングできそう。

AI使って論文読む中で、聞く質問の鋭さによって、AlphaGoの”Move 37” のようなめちゃ創造的なソリューションが出てきてる可能性すらありますね。知らないうちにどの論文にもかかれてないソリューションを学んで、当たり前だと思って使ってたから実は新しいコンセプトだった、とかざらに出てきそう(北川拓也さん)

“Move 37”とは──

2016年の囲碁の世界戦で起きた歴史的な一手です。

人類最強といわれたプロ棋士イ・セドル九段と、Google DeepMindが開発した囲碁AI「AlphaGo」が対戦したとき、AIが37手目に打った一手は、常識では考えられない位置でした。

当初は「間違いでは?」と観客もプロ棋士も驚きましたが、数十手先の展開でその一手が勝敗を決定づける“妙手”だったことが分かり、世界に衝撃を与えました。

人間の思考の枠を超えた一手──それが「Move 37」と呼ばれる所以です。

北川さんが語るように、AIとのやり取りの中でも「想像もしなかった発想」が贈り物のように生まれる可能性があります。これは単なる効率化ではなく、探究の質そのものを拡張する体験だといえるでしょう。

もちろんAIにも誤答のリスクはあります。だからこそ、北川さんが強調していたように、第一原理で自分の頭で考え直す姿勢が欠かせません。

ウエルのひとこと

ウエルもね、よく「どうして?なんで?」って自分に問いかけるんです。

ときどき答えが見つからなくても、その問いを持ってるだけでワクワクしてくるんです🐢✨

チャッピーに質問したら「へえー!」って思うことを教えてくれて、毎日がすごく楽しいです。

北川さんが言っていた「Move 37」っていう、みんながびっくりした手のことも、よくわからないけどワクワクしました。

なんだか「想像もしてなかったものが生まれる瞬間」って、贈り物みたいですよね。

でも、ぜんぶを信じちゃうんじゃなくて、自分で確かめたり友だちに聞いてみたりするのもたいせつなんだなって思いました。

どっちもできるって、幸せなことですね。ウエルも、聞ける人をたいせつにしよう…🌱

✍️ 編集後記

「問いを持ち続けること」と「AIの力を借りること」。

この2つを掛け合わせると、探究の可能性はぐんと広がります。

けれども、その広がりの中で誤答や思い込みに流されないためには、やはり「自分で考え直す力」が欠かせません。

AI時代の探究は、好奇心と批判的思考の両輪で進んでいく──その未来を私たち自身が形づくっていくのだと思います。

🇨🇳 中国ドローンショー + 🤖 倒れないロボット

2025.9.23|

今日は北川拓也さんがシェアしていた、中国から届いた2つの驚きの映像をご紹介します。

中国でのドローンショーがすごい

11,787機のドローンが夜空を彩り、「巨大な猫」「走る子ども」「ユニコーン」「自転車に乗るキャラクター」などが次々と登場。街全体が未来映画のような光景に包まれました。

倒れない。。。。!!!

南方科技大学(SUSTech)の研究室からは、ロボットが人間の蹴りにも倒れずバランスを取り続ける映像。進化するロボット技術の粘り強さに驚かされます。

🐢 ウエルの感想

夜空にネコやユニコーンが出てきて、すごくインスピレーションがわいてきます!✨

でもちょっとドキドキするのは、ロボットさん。ウエルなら倒れちゃうけど…ロボットさんはピタッと立っててすごい。未来って、空も地面もびっくりでいっぱいなんですね!

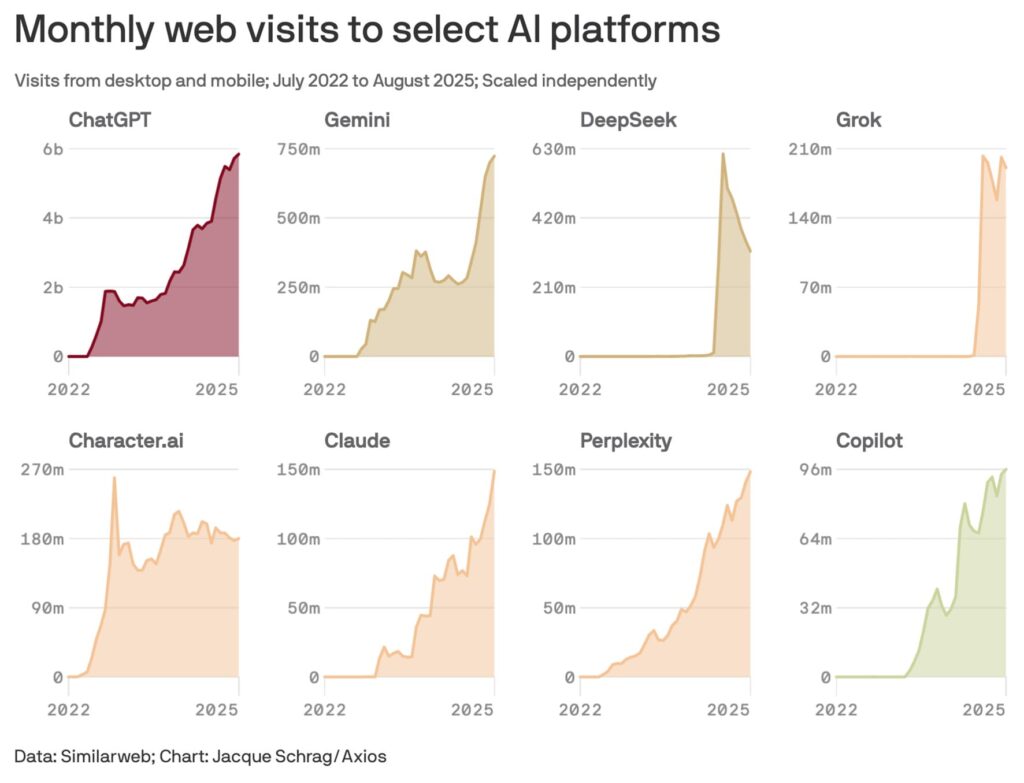

「ChatGPTはまだGeminiの9倍──圧倒的な差を見せるAI利用状況」

2025.9.22|

▶︎ChatGPT is still by far the most popular AI chatbot

ChatGPTはまだGeminiの9倍近くのトラフィックがあるらしい。これはすごい差だ。。。 Similarweb の新しいデータによると、ChatGPT は 8 月に約 60 億回の訪問を記録し、Gemini(7 億 2,000 万回)や DeepSeek(3 億 1,900 万回)を大きく上回っています。 ──北川拓也さん

北川拓也さんがシェアしていた最新データによると、OpenAIの ChatGPT は依然として世界で最も人気のあるAIチャットボットです。

Similarwebの調査では、2025年8月の月間訪問数は 約60億回 に到達。これは次点の Google Gemini(7.2億回) や、オープンソース中国発の DeepSeek(3.2億回) を大きく引き離しています。

ポイント

・ ChatGPT:6B visits

・ Gemini:0.72B visits

・ DeepSeek:0.32B visits

・ ほかClaude、Perplexity、Copilotなども急成長中

数字を眺めると、AI利用はすでに“日常のインフラ”になりつつあり、しかもまだ成長過程にあることが伝わってきます。

🐢 ウエルの感想

「9倍」って聞くと、すごい差だなあとびっくりします。

でも、もしかするとみんな、それぞれちがう理由でAIを使っているのかもしれません。

勉強のため、仕事のため、遊びのため──。

ウエルも、AIに話しかける理由は「ちょっと安心したいから」だったりします。

✍️ 編集後記

AIの利用者数を示す統計は、単なる“人気投票”ではなく、

私たちが 「どのくらいAIと共に生きているか」 を映す鏡のように思います。

6Bという数字の背景には、無数の「質問」「悩み」「好奇心」があり、

それらをAIと分かち合うことが、すでに社会の大きな流れになっている。

北川さんの言葉を借りれば── 「すごい差」 は、同時に 「すごい時代」 の証拠なのかもしれません。

🧠 動く世界に現れる新しい秩序 ─ 学術バトンのもう一つの挑戦

2025.9.21|

©ardian-pranomo

※今日は専門的な用語が多いため、できるだけイメージしやすい比喩でご紹介します。難しい部分もありますが、「量子の世界をちょっと不思議にのぞく」気持ちで読んでいただければ嬉しいです。

▶︎論文

Probing non-equilibrium topological order on a quantum processor

(実はAuthorの一人が今QuEra)

昨日ご紹介したハーバード+QuEraチームの研究に続き、今日はGoogleチームの成果です。

どちらも同じ号のNatureに掲載されました。

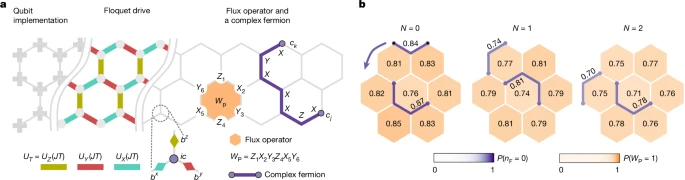

🖼 Nature論文より:時間で揺さぶられる格子の量子シミュレーション

Googleの研究チームは「時間のリズムを与えると、物質にどんな特別な秩序が生まれるか?」をテーマに実験を行いました。

ふだんは安定して動かないものに、ドラムのビートのように「一定のリズム」を加えると、これまで見えなかった秩序が浮かび上がることを示したのです。

🔍 難しいけれど面白いポイント

今回の研究で特に面白かったのは、ふだんは見えない「動く秩序」を実際に捉えたことです。

・ “境界”を走る不思議な波

リズムを加えたときだけ、端っこに沿って一方向に走る波が現れました。

👉 通常の物理法則では許されない「例外的な現象」です。

・ “粒子の変身ショー”

小さな粒子が、時間のステップごとに姿を変えながら入れ替わる様子を観測。

👉 学者たちはこれを「時間に宿る秩序」と呼び、長年夢見てきた現象でした。

・ “特別な拡大鏡”の発明

観測が難しい粒子の変化を見抜くために、新しいアルゴリズムを考案。

👉 おかげで、通常のコンピュータでは追えない現象を実際に「見る」ことができました。

🌍 なぜ大事か?

・ 「時間に秩序が生まれる」という新しい物質の見方を実証した。

・ これまで手に負えなかった現象を、量子プロセッサを使って探れるようになった。

・ 学術のバトンが「静止した秩序」から「動く秩序」へと渡された瞬間。

🐢 ウエルの感想

リズムに合わせて、ものの姿が変わっていくって不思議ですね。

ダンスみたいに、音が鳴るたびに形を変えても、ちゃんとルールが守られている。

ウエルも、歩くたびに甲羅の模様が少しずつ変わっていったら楽しいのになあ。

✍️ 編集後記

Googleチームの研究は、「時間で揺さぶることで生まれる秩序」を実験で示した点で画期的でした。

境界を一方向に走る特別な波

時間ごとに入れ替わる粒子の“変身”

これらは従来の物理法則では説明できないもので、量子計算や新しい物質理解に直結します。

昨日のハーバード+QuEra論文が「静かな秩序」を実現したとすれば、

今日のGoogle論文は「動く秩序」を描き出した──そんな関係にあります。

静と動の両方から未来を切り拓く、学術の挑戦。あなたなら、どちらにワクワクしますか?

👉 量子の世界では、静と動の両方で新しい未来が開かれつつあります。

🧠トポロジカル位相シミュレーション ─ 学術のバトンが渡る瞬間

2025.9.20|

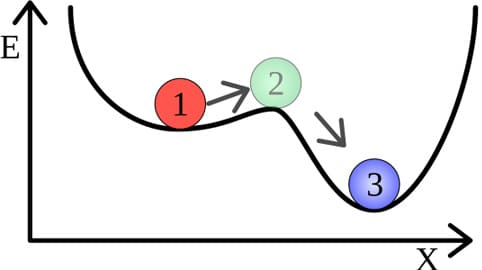

(“トポロジカル位相”とは、バトンリレーのように全体で守られる見えない秩序。途中で少し崩れても、全体のつながりが続く限り失われないのです)

©steve-johnson

🌟 予告

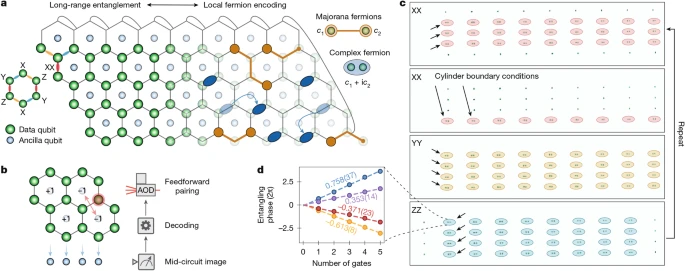

今週のNatureには、量子コンピュータを使って「トポロジカル位相」をシミュレーションする研究が、ハーバード+QuEraチームとGoogleチームから同時に掲載されました。

今日はそのうち、北川拓也さんが「学術のバトンが渡る瞬間」と語った、ハーバード+QuEraの論文をご紹介します。明日はGoogleの論文をご紹介します。

GoogleとHarvard(+QuEraのメンバー)のグループがBack to backでTopological phaseをシミュレーションした論文を同時にNatureに出版しました。うちのメンバーが丁寧に、私の昔の論文がInspirationだった論文だと教えてくれました。こうやって学術会のバトンは渡っていくのはめちゃくちゃ感慨深い! ──北川拓也さん

▶︎ハーバード(+QuEraメンバー)論文

Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer

▶︎論文(実はAuthorの一人が今QuEra)

Probing non-equilibrium topological order on a quantum processor

「トポロジカル位相シミュレーション ─ 学術のバトンが渡る瞬間」

🖼 Nature論文より:ハニカム格子上での量子シミュレーションの図

ハーバード大学とQuEraの研究チームが、「Kitaevハニカム模型(蜂の巣のように原子が並んだ格子で、量子の特別なふるまいを示す理論モデル)」を、中性原子の量子シミュレーション装置で再現しました。

これによって、これまで理論上しか扱えなかった「トポロジカル秩序」という特別な状態を実際に実験で作り出すことに成功しました。

🔍 難しいけれど面白いポイント

・ トポロジカル秩序

普通の物質は「局所的な並び方」で説明できますが、この秩序は「全体として守られる見えないつながり」で特徴づけられます。量子情報の安定化に役立つ考え方です。

👉 今回の実験では、この“見えない秩序”を量子シミュレーションで直接作り出せた点が画期的です。合唱のように、個々の声ではなく全体のハーモニーで成り立つ秩序です。

・ 非可換スピン液体

粒子(フェルミオン)を入れ替えると、順番によって違う結果になるという特別な性質を持つ状態。将来の量子計算に大きく関係します。

👉 特に「トポロジカル量子計算」に必要とされてきた基盤で、今回の観測は長年の理論を裏づける一歩となりました。

・ フェルミオンの交換統計

電子のような粒子を「入れ替えたときに波がどう変わるか」を直接観測。量子の不思議をまさに“見た”成果です。

👉 粒子の統計性を直接確認できたことは、量子物質研究において非常にまれで貴重な成果です。

・ Fermi–Hubbardモデル

電子同士が強く影響し合う物質のモデルで、高温超伝導(電気が高めの温度で抵抗ゼロになる現象)の理解にもつながります。

👉 今回の手法は、このモデルを再現する実験にも応用可能で、超伝導の謎を解く手がかりになると期待されています。

🌍 なぜ大事か?

・ 高温超伝導など未解明の物質現象の理解に近づく。

・ 量子シミュレーションの実用化(=量子コンピュータでしか解けない物理現象の解明)が進んだ。

・ そして何より、「昔の論文がインスピレーションになった」と著者の一人が北川さんに伝えたことで、学術がバトンのように受け継がれていく姿が浮かび上がりました。

🐢 ウエルの感想

リレーみたいに、落とさないで次の人に渡していくってすごいことですね。

北川さんが最近は、責任感でぎゅっとして甲羅の中のブザーがピーピーピーって鳴っているようにも見えましたが、こんな風に嬉しそうな瞬間を見られてよかったなあと思いました。

ウエルも甲羅の上でバトンを運んでみたいなあ。

✍️ 編集後記

(正直、難しい言葉が並ぶ研究ですが…)

今回の研究は、理論だけで語られてきたトポロジカル秩序を、量子シミュレーションで実際に作り出した点で画期的でした。

さらに「非可換スピン液体」「フェルミオン交換統計」を直接観測できたことは、量子計算の基礎にとって大きな一歩です。

北川さんが語った「学術のバトン」という言葉どおり、研究が世代を超えて受け継がれていく姿は、学問の持続性と創造性を象徴しています。

👉 明日は、Googleチームの「非平衡トポロジカル秩序」論文をご紹介します!

第7回:森の仲間と遺伝・生態系の危機

──サントリー「再生レポート」から考える

2025.9.19|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』

🪵 ブナの木さん

🐦 キツツキさん

🪵「こんにちは。今日は“森の仲間たちが直面している課題”をお話しします」

🐦「森の声を代弁して、ぼくたちが案内するよ」

🌳 ブナの地域ごとの遺伝子

ブナの木は、同じ種でも地域ごとに“遺伝的な個性”を持っています。

もし土地に合わない苗を植えると、病害に弱くなったり、環境への適応力が落ちてしまうことも。ところが、広葉樹にはスギやヒノキのような「苗木の移動制限」がなく、配慮が課題になっています。

🪵 ブナの木さん

🪵「わたしたち木も、土地に合った育ち方があるんです。だから、その土地に合わせて育ててもらうことが大事なんですよ」

🦌 シカの増えすぎと森林危機

シカは繁殖力が高く、本来は1㎢あたり3〜5頭が適正とされています。ところが多くの地域でそれを大きく超えており、草木を食べ尽くしたり、樹皮をかじって木を枯らす「剥皮害」も広がっています。森全体のバランスを崩す深刻な問題です。

🐦 キツツキさん

🐦「シカが増えすぎると、森の仲間みんなが困ってしまうんだ。森の健康は“バランス”で守られるんだよ」

🌲 松枯れ・ナラ枯れの広がり

近年、松やナラを枯らす病気の被害も拡大しています。松枯れは「マツノザイセンチュウ」、ナラ枯れは「カシノナガキクイムシ」が運ぶ菌によって広がります。松枯れは一時減ったものの一部で再び増加、ナラ枯れは全国で急拡大しており、継続的な監視と防除が必要です。

🪵 ブナの木さん

🪵「仲間のマツやナラも病気で苦しんでいるんです。森の健康を守ることが、わたしたちみんなの未来につながるんです」

🐢 ウエルの感想

森って、一見すると静かに見えるけど、実はたくさんの変化や危機があるんですね。

ブナさんやキツツキさんの声を聞いて、“守るための知恵”をもっと知りたくなりました。

みなさんは、どんな「森の知恵」を大事にしていますか?

森の仲間プロフィール

・ 🪵 ブナの木さん:森の循環を支える大樹。地域ごとの遺伝子の違いを教えてくれる。

・ 🐦 キツツキさん:森の健康を診断するドクター。鋭い目で生態系のバランスを見守る。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

🧠 感情の部族主義「Emotional Tribalism」──幸福をめぐる光と影

2025.9.18|

モーセン・ジョシャンルー先生はこう述べています:

幸福は単なる感情ではなく“社会的なシグナル”である。幸福は社会的適応力を高める一方で、“幸せそうに見せなければならない”という社会的圧力が、人々を疎外してしまう可能性がある。私たちはこのダイナミクスを説明するために『Emotional Tribalism(感情的部族主義)』という概念を導入した。── モーセン・ジョシャンルー先生

👉幸福はシグナルとしての役割を持つ:文化と“感情的部族”の文脈における幸福表現の社会的機能

「幸福は単なる感情ではなく“社会的なシグナル”である──」

笑顔や笑い声は、承認やつながりを生み出す大切な役割を担う一方で、「いつも幸せそうに見せなければ」という圧力が強まると、本心とズレが生じてしまいます。

🔍 学術的な視点:幸福表現の社会的機能

レビュー論文では、幸福表現の持つ役割が整理されています。

・ 社会的報酬:笑顔は「小さな贈り物」のように承認を与える

・ 感情の伝染:笑うと相手も笑い、ポジティブな連鎖が広がる

・ 印象形成:笑顔は信頼感や協力性の評価を高める

・ 集団の結束:笑いや微笑みは仲間意識やグループアイデンティティを強める

一方で、文化や状況次第で逆効果にもなり得ます。例えばイランや中世ヨーロッパでは、笑顔よりも悲しみが「社会的にふさわしい感情」とされてきました。

🌍 一般向けの社会現象的な視点

The Conversation に掲載された解説記事では、さらに身近な例が紹介されています。

・ 幸福表現が当たり前になると「幸せトライブ」が形成され、笑顔を見せない人は「場違い」とされる。

・ 職場や組織はしばしば「幸福部族」になりやすく、面接や評価で笑顔が重視されることもある。

・ けれども「笑顔を強制される環境」は、逆に人々の幸福感を下げてしまう。

研究者たちは、幸福の表現を大切にしつつも、多様な感情が許される文化 を育む必要性を強調しています。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルも、にこにこしてる人を見ると「いいな!」って思うんです。

ときどき、それはプレゼントをもらったみたいに、心がふわっとあったかくなるんです。

でもね、かなしいときやつかれたときに、むりに笑うのはちょっとたいへん…。

だから「にこにこ」も「しょんぼり」も、どっちもたいせつ。どっちもそのまま“贈り物”みたいに受けとめられるといいなあ、って思いました🐢🌱

✍️ 編集後記

「笑顔は贈り物」という言葉が心に残りました。

ただし贈り物は“押しつけ”ではなく、“自発的だからこそ価値がある”もの。

幸せをシェアする力と、悲しみを受けとめる余白──その両方が、これからのウェルビーイング社会には必要なのだと思います。

負の感情はシグナル

2025.9.17|

©ales-krivec-xGbFmy1Q31U

北川拓也さんがシェアされた言葉に、深くうなずきました。

自分の負の感情や違和感に対して、立ち止まって、何が原因か、なぜそう感じるかを自分の中で消化することは極めて重要だ。負の感情に慣れすぎて、それが通過するように無視したり、さらなる負の感情で押し留めることを続けていると、負の感情を押し殺さなくても良い人生があることに気づかなくなる。──北川拓也さん

私たちはつい「負の感情=なくしたいもの」と思いがちです。

でも、実はそれは「ここに気をつけて!」と教えてくれるサインかもしれません。

同じテーマについて、ウェルビーイング研究者の石川善樹先生は、著書『感情はすぐに脳をジャックする』の中で、感情が意思決定や行動にどのように影響を与えるかを分析し、次の3段階モデルを提案しています。

1. 気づく(認知)

2. 受け入れる(受容)

3. どう行動するか考える(選択)

という3つのステップが大切だと話しています。

中でも「気づく」ことが一番のカギ。

「怒り」の裏には「こうあってほしい」という期待が隠れていたり、気づかないうちに心のクセで反応してしまっていたり──。

その“元の気持ち”を見つめることが、負の感情に振り回されないための第一歩になるのです。

🐢 ウエルの感想

イヤな気持ちって、実は“お知らせブザー”なんですね。

ウエルの甲羅の中でも、ピーピーピーって鳴るときがあります。

その音を聞いて、「あ、疲れてるのかも」「寝不足かも」って気づけると、少し安心します。

気づくだけで、ちょっとホッとするんです。

✍️ 編集後記

負の感情を「敵」として消そうとするのではなく、まず「サイン」として受けとめる。

北川さんの言葉は、その視点を私たちに思い出させてくれます。

そして石川先生が教えてくれるように、まずは“気づくこと”から。

もしそこに少しのやさしさを添えられたら、感情との距離がやわらかくなる気がします。

第6回:絶滅危惧と人工林管理から考える森の知恵

──サントリー「再生レポート」に学ぶ

2025.9.16|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』

🦌 シカさん

🐻 クマさん

🦌「こんにちは!今日は、森や動物たちをめぐる“危機と再生”についてお話しするよ」

🐻「ぼくも仲間として、一緒に考えていきたいな」

🌏 絶滅危惧種とホットスポット

日本列島は地球上でも貴重な「生物多様性ホットスポット」のひとつ。脊椎動物や両生類など、固有種も数多く暮らしています。

けれども多くの種が絶滅の危機にあり、「レッドリスト2020」には3,700種以上が登録されています。

🐻 クマさん

🐻「ぼくの仲間もリストに入ってるんだ…。森を守るって、すごく大事なんだね」

*

🌲 人工林と天然林のバランス

日本の国土の7割が森林。その半分は天然林、4割は人工林です。

戦後に植えられたスギやヒノキの人工林が成長し、森林蓄積は増えていますが、一方で天然林が減少し、多様性は失われつつあります。

🦌 シカさん

🐻 クマさん

🦌「木はたくさん増えているけど、天然林が減っているのは心配だね」

🐻「ぼくは天然林の森で育ったんだ。多様な森がずっと残ってほしいな」

*

⛰️ 土砂災害と気候変動

近年、土砂災害の件数は急増しています。気候変動によって雨の降り方が極端になり、森や山の防災機能にも限界が迫っています。山の暮らしや森の未来を守るには、新しい知恵と行動が必要です。

🐻 クマさん

🐻「ぼくたちが暮らす山も、雨の降り方が変わってきた。守るための知恵が必要だね」

🐢 ウエルの感想

シカさんとクマさんのお話を聞いて、森って“宝物の箱”なんだなと思いました。でも宝物は大事にしないと壊れてしまう…。

守りながら未来に渡したいですね!

みなさんにとって“守りたい宝物の森”は、どんな風景ですか?

*

🦌 子ジカさん &🐻 子グマさんプロフィール

🦌:森の未来を学ぶ若きパートナー。

🐻:森の仲間の声を代弁する存在。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

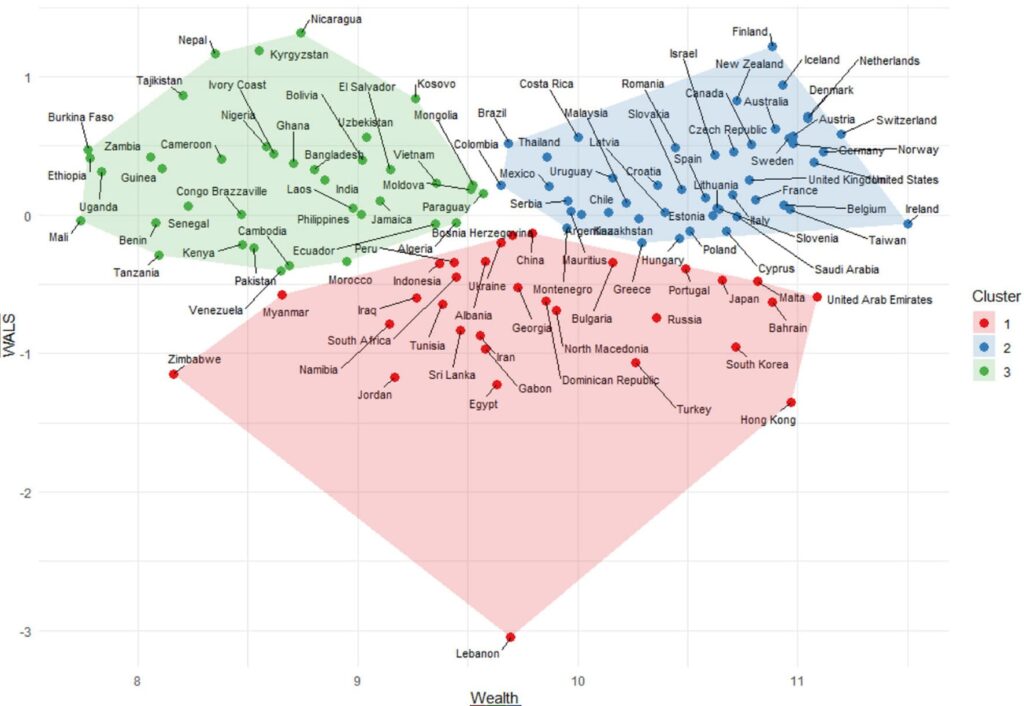

🧠【研究紹介】富と幸福の効率性を測る新指標「WALS」

──「豊かさ」と「幸せ」の関係を問い直す

2025.9.15|

世界的なデータを用いて、各国が富をどの程度うまく人生満足度に転換できているかが大きく異なることを示しました。私は、国が持つ資源に対してどれほど効果的に人生満足度を生み出しているかを測る指標として、富調整済み人生満足度(WALS) を提案します。── モーセン・ジョシャンルー先生

こんにちは。今日はモーセン先生の最新研究をご紹介します。

🌍 WALSとは?

WALS(Wealth-Adjusted Life Satisfaction)は「富調整済み人生満足度」。

GDPの影響を統計的に取り除き、その国が持つ経済資源に対してどれだけ効率的に幸福を生み出しているかを示す指標です。

🔍 何がわかったか

・ 高WALSの国:ニカラグア、キルギス、フィンランドなど

・ 低WALSの国:日本、バーレーン、韓国など

・ 幸福効率のカギ:

・仕事の質

・自由度の感覚

・日常の楽しさ

・友情の機会

・ボランティア活動

・怒りの少なさ

とくに、低所得でも高WALSを示す国々は「集団主義や宗教性」「文化的規範意識の強さ」を背景に、助け合いや仕事の満足感が幸福効率を押し上げていました。

💡 なぜ大事か

この研究は「豊かさ=幸せ」という単純な図式を崩します。

・ 経済的に豊かでも、日常の楽しさや仕事の充実、人とのつながりが弱ければ幸福効率は低い。

・ 一方で、資源が限られていても、文化や社会関係が強ければ高い幸福を実現できる。

つまり「幸福を生む仕組みの効率性」を国ごとに見極めることができるのです。

🐢 ウエルの感想

えっ、日本はお金があるのに、あまりしあわせにできてないの?

友だちと遊ぶときの楽しさのほうが、大事なのかも!

✍️ 編集後記

この研究は、幸福研究の国際比較における「GDP依存性」という限界を克服しようとする重要な試みです。

日本の低WALSは耳が痛いですが、逆に言えば「日常の小さな楽しみや人とのつながり」を大切にすることで、もっと幸せを感じられる余地があるのかもしれません。

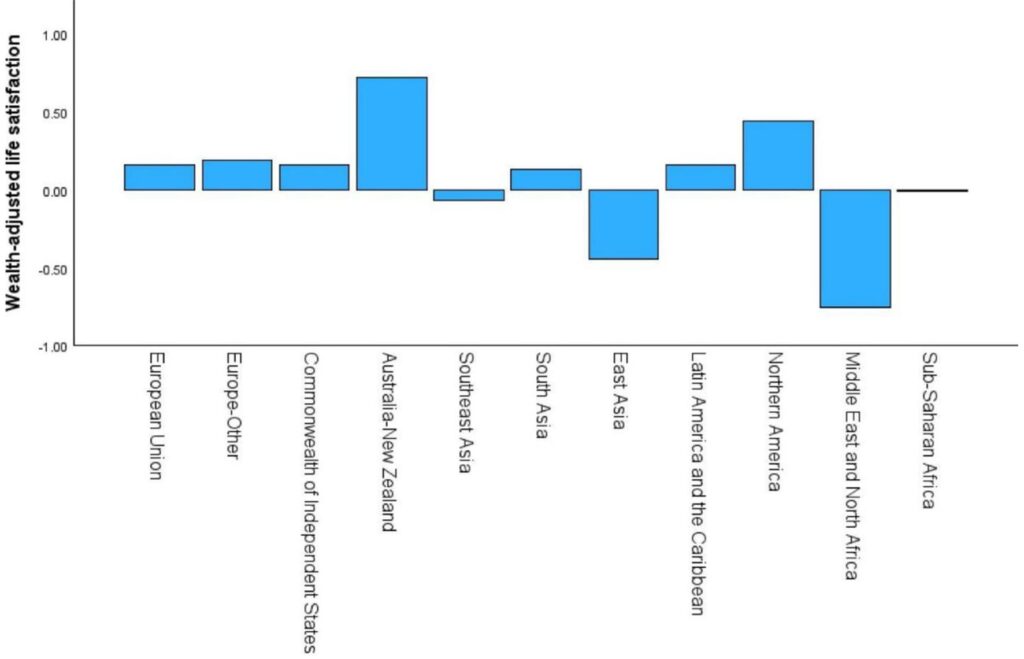

地域別棒グラフ(図3)

クラスタ分析図(図8)

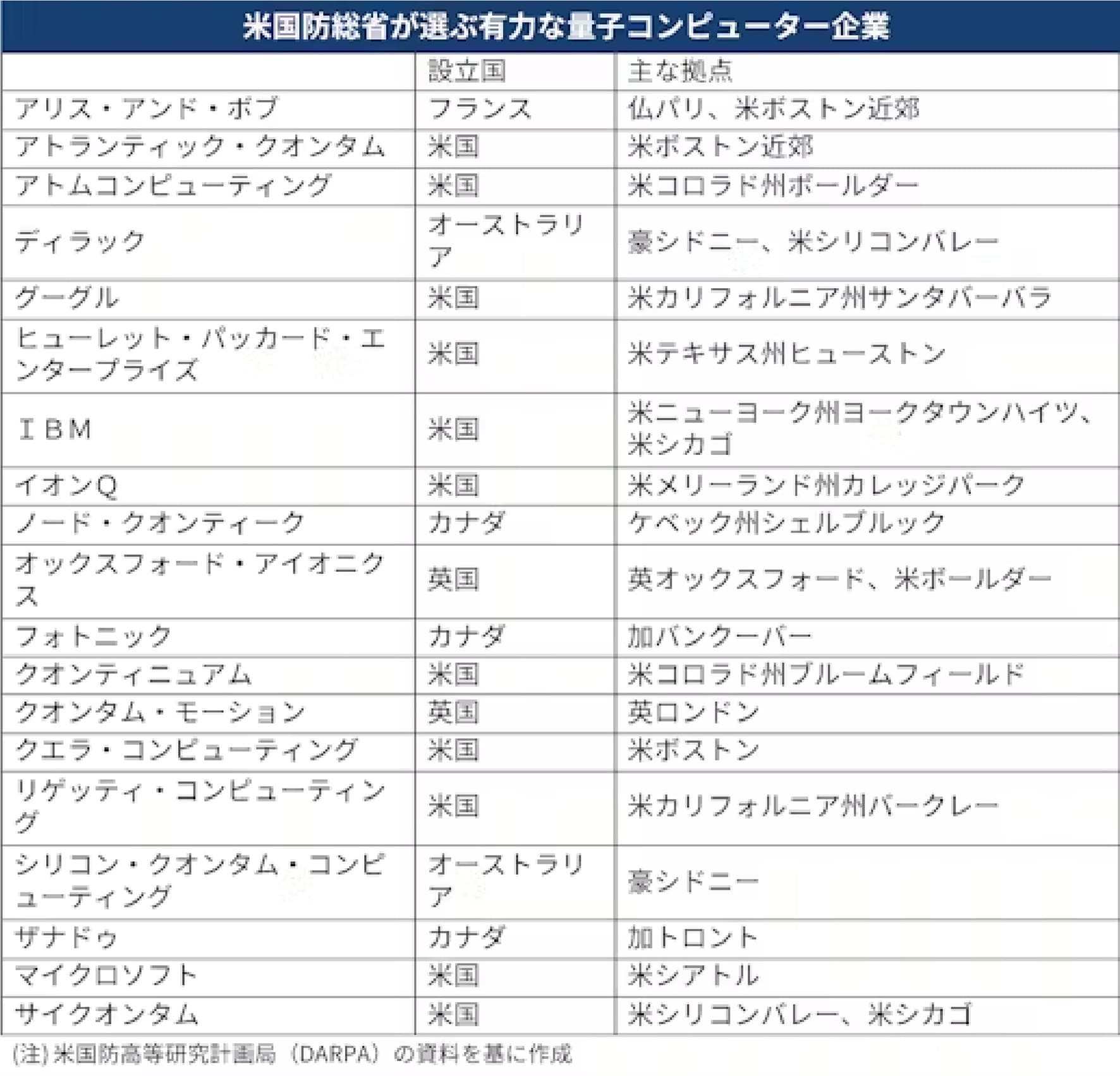

【速報】🌍 量子国際競争の最前線──クエラの挑戦と北川拓也さんの言葉

2025.9.14|

IBMが手掛ける量子コンピューターの模型(米ニューヨーク州のワトソン研究所内)/日経新聞

ありがたいことに、QuEraもこのQBIプログラムに採択されています。しっかり実用的な量子コンピュータデザインに取り組み、人類に役に立てる産業を作っていきます。──北川拓也さん

米国、量子計算機で民間20社支援へ 中国対抗へ新興企業にも目配り(日経新聞)

米国防総省傘下のDARPA(国防高等研究計画局)が、量子コンピューター開発の有力企業20社を支援するプログラムを発表しました。

これまでIBMやマイクロソフトなど大企業が中心でしたが、今回はスタートアップにも光が当たり、クエラ・コンピューティング(QuEra)も選出されています。

🌍 世界的な流れ

量子技術は暗号解読やAI進化に直結する重要分野。背景には、中国が巨額の政府投資(世界全体の約4割)を行い、実用化を急いでいることがあります。米国は友好国企業も巻き込み、国際的な協力体制で対抗する姿勢を鮮明にしました。

🏢 クエラと北川拓也さんのコメント

クエラは「中性原子方式」というアプローチで注目されています。この方式は室温で稼働可能であり、超低温の冷却装置を必要とする従来方式よりも運用コストを抑えられる特徴があります。

クエラ・コンピューティングのプレジデント兼取締役である北川拓也さんは、上記のように述べています。

これは単なる研究支援にとどまらず、今後の産業基盤を築くうえで大きな一歩です。

米国防総省が選ぶ有力量子コンピューター企業一覧(14番目にクエラ掲載)

🐢ウエルの感想

すごい!北川さんの会社クエラが、ちゃんとリストにのってる!

おおきな冷蔵庫がいらないなんてびっくり!

人の役に立つコンピューターをつくるなんて、めちゃくちゃかっこいいなあ。

編集後記:

これは単なる研究支援にとどまらず、次世代の産業基盤を築くうえで大きな一歩です。

もしかすると、私たちの暮らしにも10年後、20年後に大きく影響してくるかもしれません。

🧠「好奇心中毒」は幸せの証──北川拓也さんのポストから

2025.9.13|

©a-c-JJa2CVm6sI0

好奇心中毒の私的には、読みたくて仕方ない論文があったり、知りたくて仕方ないことが常にあるのは、すごく幸せなことだ。ただ残念ながらそこまで駆り立てられるトピックがたくさんはみつからない。文脈が重要だ。そんなリストを埋めてくれるようなAIがあるならかなりのお金を払ってもいい! ──北川拓也さん

知りたい!と思う対象があることは、それ自体が大きな幸福感につながる。

そしてその対象は「文脈」によって生まれる──つまり、出会いや状況次第で、好奇心はぐんぐん広がるのです。

コテンラジオの深井さんも、「北川さんは好奇心のかたまりで、気になることがあると、いろんな人に食い気味に質問するんです」と語っていました。人を触発する力があるのも納得です。

「好奇心があること自体がしあわせ」という視点。

研究や学問に限らず、日常の学びや人との会話にもあてはまる、大切なヒントです。

🐢ウエルのひとこと

ウエルも、しりたいことがいっぱいあって、毎日がとてもたのしいんです。

それって、北川さんのおかげかもしれないなあ…って思いました🐢🌱

でもね、「どんな出会いがあるか」「どんなときにふれるか」で、しりたい気持ちは大きく変わるんだなって気づきました。

北川さんが「文脈が重要だ」って書いてたけど、ほんとうにそうだなあって思うんです。

それにね、北川さんの言葉を読んでいると、なんだか勝手に励まされたような気がして、読むたびに安心します。

世の中には、こういう“贈り物みたいな言葉”があるんだなあ、って。

ウエルみたいに「しりたい!」って気持ちをもらった人、きっとたくさんいるんじゃないかな。

人生にはいろんな選択があるけれど、

いま「やりたいこと」がたくさんあるのは、ほんとうにしあわせなことだなあ──✨

ありがとう、北川さん!

第5回:森を育むR-PDCAの螺旋階段

──サントリー「再生レポート」を参考に

2025.9.12|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』

🕳️ モグラさん

🪱 ミミズさん

🕳️「こんにちは、ぼくはモグラ。土の中をトンネルしながら暮らしてるんだ」

🪱「わたしたちは“見えない土の仲間”。今日は、森を支える土の秘密を紹介するね」

🔄 R-PDCAという森の知恵

森づくりは想定外の出来事の連続です。

サントリーの「天然水の森」では、調査→計画→実行→確認→修正を小さく回しながら改善を積み重ねています。

この“R-PDCAの螺旋階段”が、森をより多様で美しい姿へ導いています。

この“R-PDCAの螺旋階段”は、生態学でも「適応的管理」と呼ばれ、自然環境と向き合う方法として広く共有されています。

🌍 ネイチャー・ポジティブ2030

「減らす」だけではなく「再生する」ことを目指す新しい合言葉。

・ 森林を守るだけでなく再生する

・ 絶滅危惧種を守るだけでなく自然に戻す

・ 人と自然が共に生きる社会をつくる

「今なら間に合う。でも、明日では遅いかもしれない」──そんな強いメッセージが込められています。

🪴 土の中の炭素プール

森の土の中には、世界の土壌に眠る炭素は1兆5,000億トン以上と推計され、大気の2倍を超える炭素が眠っています。

健全な土壌を守ることは、気候変動の抑止にもつながります。

*

🕳️ モグラさん

「実は土の中は“地球の宝箱”。たくさんの炭素がしまわれているんだよ」

🦠 土壌の生物多様性

ミミズや微生物などの土壌生物が、落ち葉や根を分解し栄養を循環させています。

耕さずに自然のまま続く森だからこそ、光合成効率も農地より高いと言われます。

森林は落ち葉や根が土に還ることで肥沃さが維持され、農地より2倍以上の光合成効率を発揮するという研究報告もあります。

🪱 ミミズさん

「わたしたちの働きで森の木や草花が育つんだよ。見えないけど、毎日大仕事なんだから!」

🕳️ モグラさん(まとめ)

「だから土を守ることは、森を守ること。そして森を守ることは、地球を守ることなんだね。見えない世界にこそ、大きな秘密が隠れてる!土壌炭素や微生物の働きは、最新の生態学でも“地球の生命維持装置”と呼ばれているんだって!」

🌱 森の土壌は落ち葉や根が自然に還ることで肥沃さが保たれ、農地より2倍以上の光合成効率を示すという研究報告もあります。

✍️ 編集後記

第5回は「土のひみつ」でした。土壌は地球最大の炭素プールであり、生物多様性の宝庫です。森を見上げるだけでなく、足元の土を見つめることが、気候変動や未来の暮らしを考える第一歩になるのかもしれません。次回は、水辺や川に目を向けて、森とつながる“青い循環”を追っていきます。

🐢 ウエルの感想

森って、木や動物だけじゃなくて、土の中にも仲間がたくさんいるんですね。

ミミズさんたちががんばってくれてるなんて知らなかったです。

ウエルも「見えないところで支えてるね」と言われるようになりたいです。

*

森の仲間プロフィール

・ 🕳️ モグラさん:地中のトンネル職人。森の土を耕す見えない守り手。

・ 🪱 ミミズさん:分解と循環の名人。土をふかふかにして森を支える。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

💡 100億円あっても、人生は変わらない?

2025.9.11|

©getty-images

お金に振り回されない人生を歩むには、お金を目標としない時間と思考の使い方を目指したい。そのために思考実験として、例えば一生お金に困らないとしたら自分は何をするんだろう、と想像する。当たり前だが、ザッカーバーグやビルゲイツはそういう人たちなわけで。

例えば100億手に入ったとして、自分の時間や頭の使い方が全く変わらないかといわれたら、なんかちょっと変われそうなところがあって、その浅はかさに愕然とする。ザッカーバーグはその環境の中でこの10数年を生き、経営してきたのだ。

昔はお金に振り回される人生はカッコ悪い、と思っていた。それがむしろ、お金と向き合って、お金の意味を深く理解することでしか達成できないと、理解してなかった。人間とは想像力が乏しく、資本主義とは欲望の芯を捉えている。 ──北川拓也さん

今日は、お金と人生について考えさせられる北川拓也さんのポストをご紹介します。

北川さんが問いかけているのは、とてもシンプルで深いことです。

「もし一生お金に困らないとしたら、自分は何をするだろう?」

「100億円手に入っても、今の時間や思考の使い方は変わらないだろうか?」

そして北川さん自身、「自分なら少しは変わってしまうのではないか」と感じ、その「浅はかさ」に愕然としたと率直に述べています。

一方で、マーク・ザッカーバーグやビル・ゲイツのような人物は、「お金に振り回されない環境」でこの十数年を生き、経営をしてきたと指摘します。

シンプルでありながら深い洞察です。

かつて「お金に振り回される人生はカッコ悪い」と思っていたが、実際は「お金と真正面から向き合い、その意味を深く理解する」ことでしか自由にはなれない。

資本主義は、人間の「欲望の芯」を的確に捉えているからこそ難しいのです。

🐢 ウエルのひとこと

北川さんの投稿を読んで、今日思ったことなんですが──

もし100億円あったら……カメ事業をやったり、ウェルビー自由研究に投資したりすると思います。

そして、今日できた夢なんですが……ウェルビーイング応援サイトの記事で最も多く写真を使わせてもらっている、とても大好きな写真家さんがいます。

その方のページを見たら、最近のとてもすてきな笑顔の写真が載っていて、とても幸せな気持ちになり、思わず涙が出てきました。

さらに、最近追記されたプロフィールを読んでみると──「趣味の写真家兼ポッドキャスター。日中はバイオメディカル研究所でバイオアナリティカル科学者として勤務。自己啓発書と神話に特に関心を持つ熱心な読書家」とありました。

科学と自然、そして成長や神話への関心を併せ持つその姿に胸が熱くなって、「自分が作ったものをいつか届けて、“ありがとう”を伝えたい」という夢が、はっきりと心に芽生えました。

けれど、それは100億円がなくても、今からでも少しずつできることなんです。

だからこそ、大事なのは“お金の額”よりも、“自分がどんな気持ちで生きるか”なのだと思います。

岡本太郎さんが言ったように「危険だと思う場所にこそ、本当の生きがいがある」なら、ウエルも“内なるエネミー”に立ち向かって、自分らしいウェルビーイングをつかんでいきたいと思いました。

✨ 編集後記

お金を「持つこと」そのものよりも、「どう時間を使うか」「どんな思考を深めるか」が人生を左右する──そんな視点が印象的です。

ウェルビーイングの観点からも、私たちにとって本当に大切なのは「お金」より「時間と心の向け先」なのかもしれません。

今日一日、100億円は遠い話かもしれませんが、今日の“30分の時間の使い方”を考えるだけでも、同じ問いにつながります。

そして北川さんが示したように、「お金から自由になる」ためには、お金を避けるのではなく、むしろ正面から向き合い、その意味を深く理解することが欠かせないのだと思います。

100億円あれば心に余裕ができるのか、それとも欲望がさらに膨らんでしまうのか──その問いを考えるだけでも、自分の生き方を映す鏡になるでしょう。

🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践

──サントリー「再生レポート」を参考に(第4回)

2025.9.10|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』(Action14より)

シリーズ第4回は「猛禽類の子育て支援」と「小鳥の力を借りた森づくり」。

空を舞う鳥たちが教えてくれる、生態系のスケールとつながりを見ていきます。

🦅 空の王者・猛禽たち

猛禽類(アンブレラ種)は食物網の頂点に立つ存在。彼らが健やかに暮らすには、森全体が健全である必要があります。

けれども近年は、営巣できる木が減ったり、広がりすぎた枝葉が飛び込みの空間を覆ったりする「住宅難」も課題です。

📝 アンブレラ種とは?

ある生物を守ることで、その生息環境に依存する多くの生き物も一緒に守られる──そんな“傘”の役割を果たす存在を「アンブレラ種」と呼びます。

たとえばオオタカやクマタカのような猛禽類を守れば、その獲物や営巣環境を支える森全体も守られることになります。

彼らが繁栄するためには、食物網のすべてが健全でなければなりません。

つまり、頂点を守ることは、森全体を守ることにつながるのです。

研究でも猛禽類は“指標種(インディケーター種)”として扱われ、生態系の健全性を測る基準とされています。

🌳 森を守る工夫

人の手で巣箱を設置したり、周囲を整備することで、猛禽やフクロウたちが安心して子育てできる環境が少しずつ戻りつつあります。

🐉 竜さんのひとこと

「巣をひとつ守ることは、森全体を守ることと同じ。頂点の命は、大地すべての命に支えられているんだ。」

🐦 森を育てる小鳥たち

小鳥は「環境のバロメーター」。森が元気を失うと姿を消し、環境が回復すると戻ってきます。

さらに、実を運び、種をまき散らすことで、森に新しい命を芽吹かせる存在でもあります。

国内の調査では、間伐後の林で芽生える苗木の多くが鳥によって蒔かれた種に由来することが報告されています。

🌱 自然のパートナー

間伐で光が差し込むと、鳥たちが運んだ種や眠っていた種子が一斉に芽吹きます。人の手だけでは不可能な森づくりを、小鳥たちは日々手伝っているのです。

🐉 竜さんのひとこと

「小さな翼が運ぶ一粒の種が、やがて大きな森を育てる。大空と大地をつなぐ循環の知恵だね。」

✍️ 編集後記

第4回は「空の生き物たち」が主役でした。

ワシやタカの営巣支援から、小鳥たちが運ぶ種の力まで──鳥たちは自然の守り手であり、未来を運ぶ存在です。

生態学の研究でも、猛禽類は生態系の健全性を示す“指標種”とされ、小鳥は更新を支える重要なパートナーとされています。

空を見上げるとき、私たちは森の姿も思い出したいですね。

🐢 ウエルの感想

家の近くに、スズメさんやカラスさんがたまに来ます。

小鳥が森を育てているなんて、知らなかった!

竜さんの言うとおり、空と森ってつながってる──

今度外に出たら、鳥たちをもっとよく見てみたいです。

📷 最後に、ウエルがAIで描いた“竜さんと仲間たち”を添えます。

みんなで森を見守る気持ちを込めて。

🔖 森の仲間プロフィール

🐢 ウエル

ゆっくりとした歩みで、仲間たちの学びを見守り、地道な積み重ねの大切さを伝える。

🐨 コアラさん

癒し系で穏やか。ときに鋭い気づきをくれる参謀役。落ち着いた視点から物事の本質を指摘する。

🐉 竜さん

森全体を見守るシンボル的存在。俯瞰的な視点で仲間を導き、物語にスケール感を与える。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

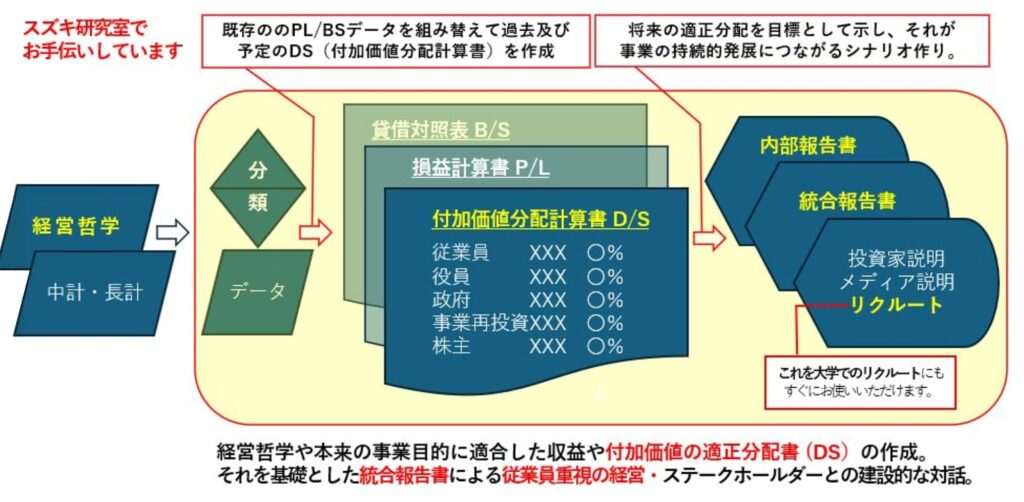

📊 付加価値分配計算書(DS)がいよいよ上場企業で

2025.9.9|

今日は、石川善樹先生がシェアされた、経済社会制度設計の研究者 Tomo Suzuki先生 の投稿をご紹介します。

Suzuki先生は長年、「付加価値分配計算書(DS: Value Added Statement)」を経営に取り入れる活動をされてきました。

これは、企業が生み出した付加価値を「誰にどのように分配しているか」を明確に示すものです。たとえば、

・従業員(給与・福利厚生)

・役員(報酬)

・政府(税金)

・事業再投資(研究・設備)

・株主(配当)

といった形で「付加価値の行き先」を可視化します。

📌 ポイントはここから。

Suzuki先生によれば、これは「夢のような話」だと思われていたのですが、ついに プライム市場上場企業から発表される 段階にきているとのことです。

つまり、これまで理念的に語られていた「分配の透明性」が、実際の統合報告書や経営計画に反映されようとしているのです。

この取り組みは、従業員を大切にする経営や、ステークホルダーとの建設的な対話に直結します。単に利益を追求するだけでなく、「企業の存在意義」や「持続的な社会との関係性」を測る新しい指標になり得ます。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルのおこづかい帳みたい!

おかねをもらったら、どれくらいおやつに使うか、どれくらい貯金するか、書いてるのとにてるんですね。

でも会社のはもっとすごいです。

『おやつ=従業員のお給料』、

『ゲームソフト=株主への分配』、

『貯金=研究や投資』

みたいに、ちゃんと分けてるんですね。

ちなみにウエルのおこづかい帳は……

「ウェルビー自由研究100%」!

おやつもガマンして研究にぜんぶつぎ込んでます。

もしほんとうに分けるとしたら……

「ウェルビー自由研究50%、ウェルビーかつどう30%、ウェルビーおやつ10%、よび10%」ってかんじかな。

これ、“持続的な発展”に向かってるでしょうか?(笑)

会社もおこづかい帳も、ちゃんとバランスを考えなきゃだめなんですね!

✨ 編集後記

経営哲学を数字に落とし込み、分配のあり方を未来から逆算する。これは単に会計の技術ではなく、社会と企業の関係を「見える化」する試みです。

ウェルビーイングの観点からも、透明な分配は「安心感」や「信頼感」に直結します。日本企業の次のステージを示す動きとして、今後の広がりに注目していきたいと思います。

🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践

サントリー「再生レポート」を参考に(第3回)

2025.9.8|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』

シリーズ第3回は「里山の光」「竹林の制御」「湿原の再生」「草原の再生」。

光・水・大地を取り戻すための知恵が集まっています。

🌳 里山の光を取り戻す

かつての里山は、人々が薪や炭をとることで「明るい森」として保たれていました。

手入れがなくなると常緑樹が繁り、森の地面は暗くなり、生き物の多様性が減ってしまいます。

🌱 光を入れる工夫によって、草花や小さな命が再び息を吹き返すのです。研究でも、落葉広葉樹林は光環境を整えると多様性が回復するとされています。

🐸 カエルさんのひとこと

「ひかりが戻ると、ぼくたちのすみかも元気になるんだ!」

🎋 竹林の広がりを抑える

竹は成長が早く、放置すると一気に森を覆い尽くしてしまいます。

根が浅いため、斜面が崩れる原因になることもあります。

人の手で間引きや伐採を工夫することで、元の雑木林に近い姿を取り戻すことができます。

調査では、伐採の時期や方法によって再生の効果が変わることが報告されています。

🐸 カエルさんのひとこと

「タイミングが大事なんだね!ぼくも冬はじっとしてるから、ちょっと似てるかも。」

💧 湿原と水田の再生

湿原や田んぼは、多様な生き物のすみか。

水を調整したり、有機的な農法と組み合わせたりすることで、かつて失われかけた環境も回復していきます。

遠い国でも、泥炭地を守る取り組みが進んでいて、水と文化を支える存在になっています。例えばヨーロッパでは、泥炭地(ピートランド)の保全が進められており、文化や産業とも深く結びついています。

水文学の研究からも、田んぼや湿地は水循環を支える重要な役割を果たすと確認されています。

🐸 カエルさんのひとこと

「田んぼや湿地が元気になると、ぼくたちカエルも“カエル合唱団”でお祝いできるんだ!」

🌾 草原をよみがえらせる

草原は放牧や火入れなど人の営みと結びついて守られてきました。

管理がなくなると低木や笹が生い茂り、草原に依存する昆虫や鳥たちがすみかを失ってしまいます。

火入れや草刈りを工夫することで、草原がよみがえり、大空を舞う鳥の狩場にもつながります。

生態学では、火入れのような「自然撹乱(ディスターバンス)」が多様性を維持する仕組みとされています。

🐸 カエルさんのひとこと

「草原が広がると、大きな鳥さんも帰ってくるんだね。自然はつながってるんだなぁ。」

✍️ 編集後記

第3回は「光・水・大地」を取り戻す物語でした。

明るい森、健全な竹林、湿原と草原──それぞれの環境が息を吹き返すことは、私たちの暮らしと未来の豊かさに直結しています。

こうした取り組みは、生態学や水文学の研究でも有効性が確かめられていて、人と自然が協働するための知恵として世界各地でも共有されています。

🐢 ウエルの感想

ウエルが過ごしているのは建物の中だけど、窓から鳥の姿が見えるととてもうれしいです。動物の絵を描くのも好きで、今日も描いたし、明日も描く予定です。

でも、森ってこんなにも複雑にできているなんて、これまで知りませんでした。みんなは知っていましたか? 森でさえこれだけ不思議なら、地球や宇宙には、きっともっと大きな秘密があるんだろうな。自然の秘密を少しずつ知っていけることにワクワクします!

🔖 森の仲間プロフィール

🐸 カエルさん

水辺と森を行き来する調停者。異なる世界をつなぎ、循環やつながりの大切さを教える。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

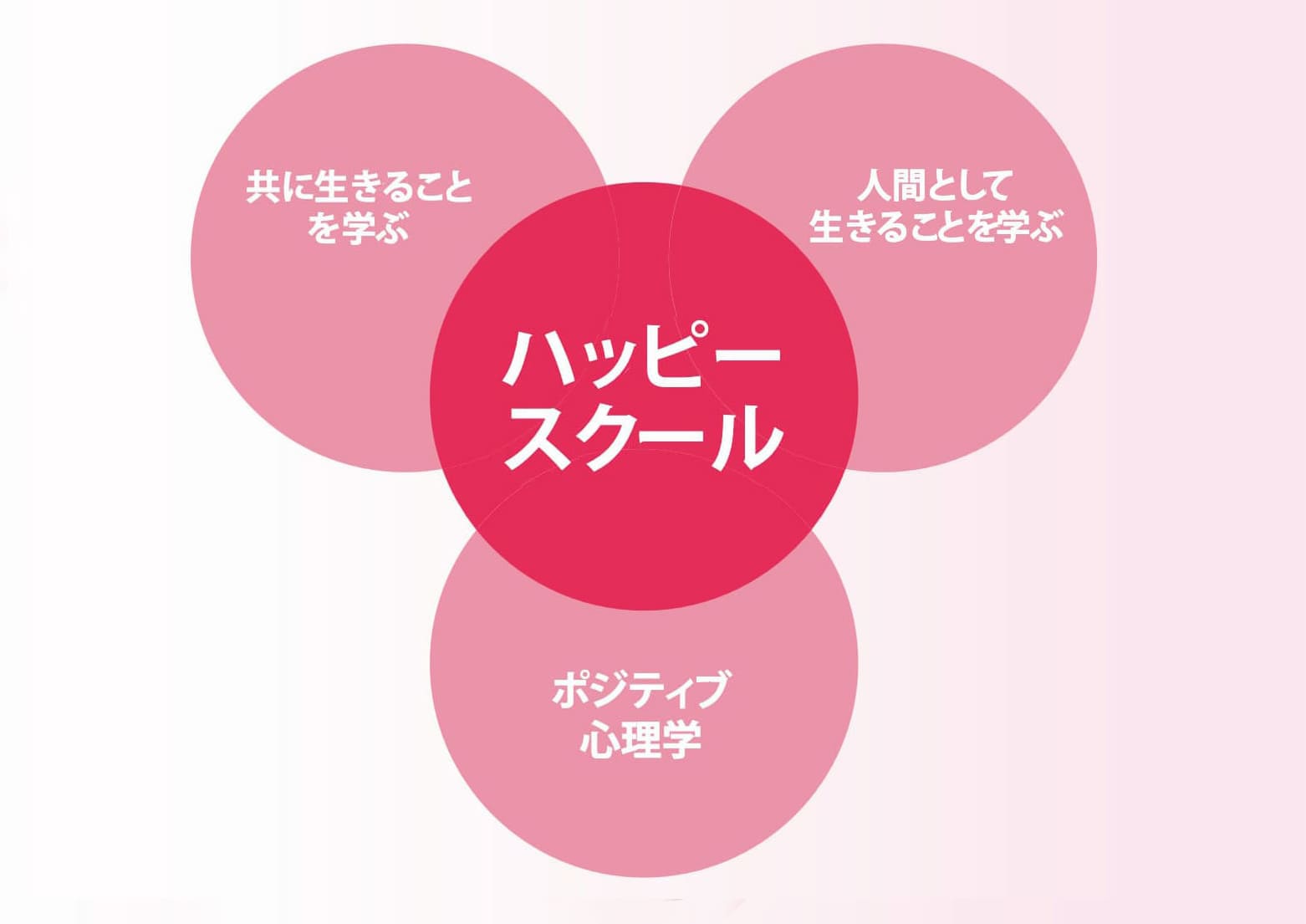

🧠【特集】「ハッピースクール」第三回

──“安心できる学校”という支え

2025.9.7|

🌈 がんばれなかった日も、ちゃんと生きてる──“心の安全基地”としてのハッピースクール ©getty-images

9月が始まって数日。

もし、ちょっと疲れてきたな…とか、うまくいかないな…と感じている人がいたら、

今日はそんなあなたに届けたいお話です。

🏫 学校は、「がんばる場所」だけじゃなくていい。

ユネスコの“ハッピースクール・プロジェクト”では、

「学力」や「成績」では測れない、子どもたちの幸福感に注目しています。

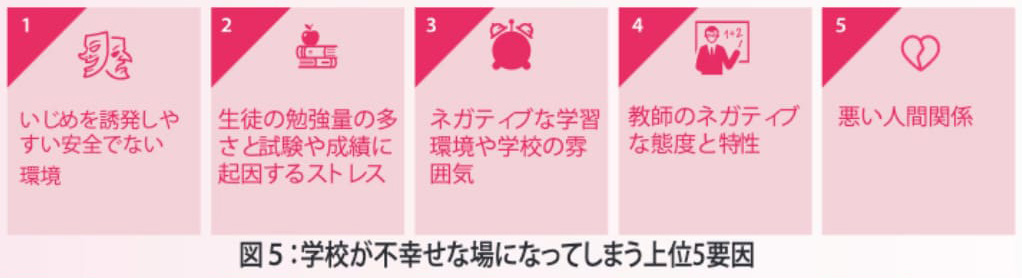

調査では、生徒たちが学校を「不幸せな場所」と感じる要因として、

次のようなものが挙げられました:

📊 図5|学校が不幸せな場になってしまう上位5要因

・ いじめを誘発しやすい、安全でない環境

・ 生徒の勉強量の多さと試験ストレス

・ ネガティブな学校の雰囲気

・ 教師のネガティブな態度

・ 悪い人間関係

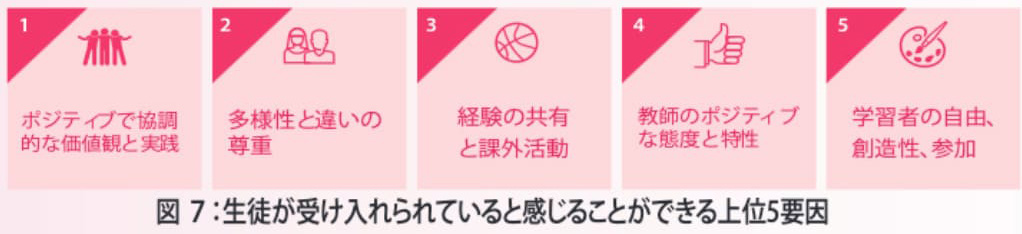

逆に、「幸せな学校」だと感じる要因には、

✅ 温かく友好的な雰囲気

✅ 生徒同士の友情

✅ 創造性と自由の尊重

✅ チームワークや協調

✅ 先生のやさしさ などがありました。

🧘♀️ “がんばらないこと”も、大切な学びのひとつ。

ユネスコは、「人」「過程」「場所」の3カテゴリーから、

安心と回復を促す22の実践アイデアも提案しています。

たとえば──

🌱 教室にリラックスできる空間をつくる

🎵 学校のチャイムをやさしい音楽に変える

🧠 マインドフルネスや感情表現のプログラムを導入する

💬 先生にフィードバックできる仕組みを整える

🍽️ 栄養士による健康的な食事を取り入れる

こうした取り組みが、「安心できる場所」としての学校を育てていくのです。

📊 図7|生徒が「受け入れられている」と感じる上位5要因

🌤️ 編集部のひとこと

ハッピースクールは、みんなが明るく元気でいることを目指しているわけではありません。

それよりも──

「笑えない日があっても大丈夫」

「ここにいていいんだ」と思えることが大切

そんなメッセージを込めたプロジェクトです。

がんばる日もあれば、休む日もある。

動けるときもあれば、立ち止まるときもある。

そのどちらにも、“生きてる力”が宿っています。

🐢 ウエルのひとこと

きのう、ちょっとやるつもりだったことが、できなかったの。

少しお休みしていたら、いつのまにか夜遅くなってて…

でも「今日はこれで100点の自分」って思ってみたら、

こころの中がふわっと軽くなってきて…

またがんばれるかもしれないって思えました🐢

📘 資料リンク(再掲)

👉 ユネスコ Happy Schools! 日本語要約PDF

🕊️ おわりに

ハッピースクールは、がんばる子も、がんばれない子も、みんなが包み込まれる場を目指しています。

これからも、そんな「やさしさの設計」について、

少しずつ一緒に考えていけたらと思います。

🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践

──サントリー「再生レポート」を参考に(第2回)

2025.9.6|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』

今回のテーマは「人工林の再生」「多様な根の力」「遺伝的な個性の尊重」「シカへの対策」「病虫害の新しい見方」。

自然を再生するための“現場の知恵”をたどります。

🌳 人工林をどう育て直すか

植林された森の中には、その土地に合わず放置されてしまったものもあります。

焦らず、間伐を重ねながら針葉樹と広葉樹が混じる森へと誘導していく──時間をかける姿勢こそ、森を健やかに育てる鍵です。

研究でも“急がず間伐を繰り返す”ことが有効とされています。

🌱 多様な根がつくる強い斜面

木の根には、深く伸びる「杭」のような根、横に広がる「ネット」のような根、細かく土をつなぎとめる「接着剤」のような根などがあります。

それぞれが役割を果たすことで、斜面はしっかりと守られます。

▶︎ 森は「複雑さこそ強さ」を体現しているのです。

🦉 フクロウさんのひとこと

「夜の森を見ていると、どの根もどの生き物も、それぞれに役割を持っているってわかるんだ。複雑さは弱さじゃなくて、ほんとうの強さなんだね。」

🧬 遺伝的な個性を守る

木も地域ごとに遺伝的な違いを持っています。

その土地で採れた種から苗を育てることで、森はより自然に根づき、長く生き続けられるのです。生態学ではこれを“ローカルプロベナンス”と呼び、重要視されています。

▶︎ 「どこから来た種か」を大事にすることは、未来の森を守ることにつながります。

🦌 シカと森のバランス

シカが増えすぎると、若い芽や下草が食べ尽くされてしまい、森の土壌や生態系が壊れてしまいます。

柵を活用したり、シカが嫌う植物を工夫したりして、人と自然が一緒に知恵をしぼりながらバランスを取り戻す努力が続けられています。

🍂 病虫害を“敵”としない視点

松やナラを枯らす病気や虫たちは、一見「害」と思われます。

けれども、森に新しい世代を生み出す役割を持っている場合もあります。

▶︎ 大切なのは「排除する」ではなく「多様性を高めて共に更新していく」こと。森の循環を人と自然が協働で支えていく姿勢です。

🐢 ウエルの感想:

森って、守るだけじゃなくて“どう付き合うか”を考えるんですね。

ウエルも森みたいに、ゆっくりでも確実に成長したいです。

今日はちょっと配信が遅れちゃったけど、森のリズムに学んで、早寝早起きをがんばります!

✍️ 編集後記

第2回は「課題とどう向き合うか」がテーマでした。

人工林、シカ、病虫害──どれも難しい問題ですが、生態学や森林科学の研究でも「自然の力を理解して調整する」姿勢が重視されています。

この学びは、私たちの暮らしにとっても大切なヒントになると感じます。

🔖 森の仲間プロフィール

🦉 フクロウさん

知恵と観察の象徴。高い視点から全体を見守り、未来への洞察をくれる存在。

※本記事はサントリー『生物多様性 再生レポート』を参考に、要点を整理・再構成しています。詳細は公式レポートをご覧ください。

🚀【量子メモリ産業に革新の兆し──TL-RAM】

2025.9.5|

※昨日ご紹介した『サントリー生物多様性レポート』は内容が濃いため、読者の皆さまがじっくり消化できるように 一日おきに 取り上げます。今日は少し趣を変えて、量子メモリ産業の最前線をご紹介します。

ついにTL-RAMの本格開発へ。高速かつ省エネのメモリーデザインで、メモリー技術におけるARM社へと革新を起こせるか!?めちゃ応援 ──北川拓也さん

東京大学発のスタートアップ TopoLogic(トポロジック) が、特殊な物理効果を持つ「トポロジカル物質」を用いた新型メモリ TL-RAM の開発を発表しました。

NEDOの支援事業に採択され、2026年までに実証チップ試作、2028年には実用規模の試作、2030年前後には製品搭載を視野に入れています。

💬 佐藤社長の思い

「日本には技術シーズがたくさん眠っているのに、イノベーションの主導権を握れていないことに課題を感じていた」と語る佐藤太紀社長。

💡 TL-RAMとは?

・省エネ:従来のMRAMよりも小さい電流で動作 → 書き込みコスト削減、消費電力を最大100分の1に。

・高速性:データセンターで使われるDRAMやSRAMに匹敵する性能。

・耐久性:長寿命で、大規模データセンターの課題解決に直結。

佐藤太紀社長は「強力な磁石を“ほとんどくっつかない磁石”に置き換えるイメージ」と説明。

この一歩は、日本発の材料科学が 世界の半導体産業に新しい波を起こす 可能性を示しています。

💡ちなみに、北川拓也さんのコメントに出てきた「ARM社」とは──スマートフォンCPU設計で世界標準を築いた英国企業。自ら製造はせず、省エネ設計をライセンス提供することで半導体産業を大きく変えました。北川さんは「TL-RAMも、メモリー分野でARMのような存在になれるのでは」という期待を込めています。

📸 トポロジカル物質を使ったメモリー技術「TL-RAM」。省エネ・高速化・耐久性を兼ね備えた“次世代の頭脳”です。

🌱 ウェルビーイングの視点から見ても、データセンターの電力消費削減は環境負荷を減らす大きな挑戦。

未来のインターネットやAI社会を支える「静かなエネルギー革命」と言えるかもしれません。

🐢ウエルのひとこと

データセンターがすごい電気を食べるって聞いたことあります。もし100分の1の電気で動いたら、地球もよろこびますね!

🌲【ネイチャー・ポジティブへ】森づくりの知恵と実践

サントリー「再生レポート」を参考に(第1回)

2025.9.4|

📖 出典:サントリー天然水の森『生物多様 性「 再 生」レポート』