平凡な日常が続いていく「ゼロ地点」は、馴染み深く安心できる場所です。けれどもほんの少しだけ、何かが起きる未来振り返りへの期待が欲しい─そんな心理に応える「Compass 0(コンパス 0)」です。

本ニュースレターは、「ウェルビーイングな世の中を目指したい!」という思いをもとに制作しています。研究者の取り組みやアイデアに基づき、私たちが得た気づきや感じたことを共有し、今後の研究や実践に役立てることを目的としています。また、読者とのウェルビーイングな関係を大切にしています。引用文以外の内容は、すべて執筆者個人の見解であり、特定の機関の公式見解を表すものではありません。皆さまからのフィードバックをお待ちしております。

※最終更新2025.7.31. →8.1 ニューページへ

今日の問い:「心が動く」とき、そこにある“しくみ”とは?

2025.7.31|

📸 Photo: Yukimasa Ida’s Studio | 制作の痕跡が残る現代アーティストの仕事場

井田幸昌さんは、「一期一会(Ichi-go Ichi-e)」の哲学を軸に、過去と現在の出会いをキャンバス上に結晶化する現代アーティスト。

抽象と具象が交錯するような構図、残された筆触や絵具の痕跡からは、“構造で心が動く”という視点のヒントが見えてきます。

近年の展示:「Panta Rhei – For as long as the world turns」

所属:IDA STUDIO

北川拓也さんが、こんな投稿をされていました。

人は何に心を動かされるのか。

こういうと感情の話だと思われがちだが、私のように深い構造と解析的な理解の上で心が動く人は少なくないと思う。

たとえば私が現代絵画の油絵に興味をもったのは、

村上隆の『芸術起業論』などで絵画の価値の創られ方について学んだこと、

絵の描き方や色彩について学んだこと、

そしてパリにいたときにルーブル美術館でひたすら絵画を観たことなどがあった。

積み重ねのあとに、人は納得感があったり、大きな人生のベットをする。

その深みも大事にしたい。

同世代のアーティスト・井田さんからの影響も大きかった。

生々しい体験は何者にも変え難い。

─ @takuyakitagawa

📝 編集者の追記

編集者も、『芸術起業論』は何度も読み返した大好きな本です。

村上隆さんは、単に作品をつくるだけでなく、

「芸術とはどう価値を獲得するのか」という構造そのものに挑戦した人だと感じています。

村上さんが他のアーティストと大きく違ったのは、

欧米の芸術制度(制度・市場・評価軸)を徹底的に分析し、

「作品のブランド化」「プレゼン戦略」「商業主義との折り合い」までを包括した“稼ぐための戦略としての芸術”を、あえて正面から語ったことです。

“芸術は、金にならなければ粗大ゴミ。”

という挑発的なレビューもありますが、

それは「芸術が社会に持続的に存在するには構造が必要だ」という、

現代におけるリアルな問いかけでもあるように思います。

また村上さんは、多くのスタッフを雇いながら、

「どうすれば彼らを食わせていけるか」を常に考えている点でも、

ほかのアーティストとは一線を画しています。

創造と雇用、理想と経済──その両方を担う、責任ある創造者としてのアーティストです。

最近、北川さんの影響もあって、久しぶりに浮世絵やルーブル美術館のカタログを開いて眺めています。

あらためて感じるのは、日本と西洋の“美のフレーム”の違いです。

・日本の絵画文化には、線と構成で世界を捉える「輪郭の思考」があり、

・西洋には、光と陰、遠近と肉体の厚みで空間を描く「量感の思考」がある。

近代以降、日本が急速に「西洋式」へと舵を切ったのは、

単なる技術の優劣ではなく、

「どの構造が“権威”として正当化されるか」という価値の転換だったのかもしれません。

その中で、筆者自身、ある違和感も抱えてきました。

たとえば、浮世絵のなかには、エロティックで雑多なモチーフや、

名前を変えて権力者を茶化すような庶民の視点がたくさんありました。

それが「美術」の領域から外れていったのは、単に品格の問題というよりも、美の“制度化”だったのではないか──

そんなふうにも思うのです。

現代の漫画などの一部には、そうした自由さや、“型にはまらない感性”が引き継がれている部分もありますが、それらを「美術」として見る感覚自体が、私たちの中で変わってしまったのかもしれません。

村上さんは、そうしたことを引き受け、

「日本文化の文脈で、どう新しい価値を生み出せるか」という問いを掘り続けているのだと思います。

アート的なビジネスを始めた人たちが描くのは、

美と大衆、経済と倫理、伝統と革新……といったあらゆる対立のグラデーションです。

「構造で心が動く」──そんな北川さんの言葉に、筆者もハッとしました。

まだ言葉にならない部分もありますが、この“感じ方の構造”について、もう少し考えてみたいと思っています。

🐢 ウエルのひとこと

ウエルね、むかし現代美術の展覧会に行ったことがあるんだけど、

じーっと見ても「なんだろう…?」って分からなかったんです。

予習してなかったからかな…ってあとでちょっと後悔しました。

ミロのヴィーナスを見て「ただ美しい」って感じるのもすてきだけど、

ときどき、「これはどうしてこうなってるの?」って考えたくなる作品があります。

そういうとき、「あっ!」って見えた瞬間、びっくりして、うれしくなるんです。

北川さんも、そういう“びっくり”が好きなのかなって思いました。

💡 今日の問いかけ

「この感動って、どこから来たんだろう?」

そんなふうに、自分の心の“動き方”を観察してみる一日を、今日は過ごしてみてもいいかもしれません。

🪄 感情がつながると、社会はもっと素敵になる

── 北川拓也さんが語る、「未来の教養」としての教育とプレゼン

2025.7.30|

昨日のニュースレターから、まだ3時間ほどですが──

今日は早めにお届けします。

というのも、昨日お届けした“原体験”の話に関連して、続きとしてご紹介したい内容があったからです。

今日は、北川拓也さんが語った「原体験とは何か」に関するポストから派生し、その背景となるセッションの後半部分をご紹介します。

教育やリーダーシップ、感情とツール、そして「魅せる力」──

これからの社会で求められる「学び」や「幸せ」のあり方について、考えさせられる言葉がたくさん詰まっていました。

→ 感情とツールをつなぎなおすには?

「最近の教育は、ツールを“ツールとして”しか扱っていない」と、北川さんは語ります。

絵画や音楽、プログラミングなど、もともとは“自分の内側”とつながるための表現手段であるはずのものが、形式的なスキルとして教えられてしまっている。

その結果、子どもたちは「自分の感情」と「やっていること」の間に橋をかけられなくなってしまう。

このままでは、どんなに優れた技術を学んでも、「いいデザイン」にはならない──そんな警鐘が鳴らされました。

→ 「すきだったもの」を語ることは、社会へのギフト

そこで出てきたのが、北川さんが「すごくいい」と評した実践例。

それは、生徒たちに「自分の好きなおもちゃを持ってきて、プレゼンする」こと。

プレゼンとは、自分の内側の気持ちを、誰かに手渡すこと。

その最初の一歩として、自分が好きだったもの、大切にしてきたことを語る──

これは、子どもだけでなく大人にとっても、原体験と向き合う貴重な機会になりそうです。

北川さん自身、「すべての人の“ピーク・エクスペリエンス(最高の瞬間)”を共有したい」と語っていました。

その願いは、「みんながデザインすることで、世界が1億倍楽しくなる」という、温かくて野心的なビジョンにつながっていきます。

→ “魅せる”ってどういうこと?──プレゼンに宿るマジックの力

話題は後半、北川さんが敬愛する友人でありマジシャンの古賀健太さんの話へ。

古賀さんはイエール大学に進学し、ラスベガスやビル・ゲイツの前でもショーを披露する“魅せるプロ”。

彼のマジックには、「人の心をどうつかむか」という高度なショーマンシップが詰まっており、これは単なるエンタメではなく、教育やプレゼンにも通じる「伝える技術」だと北川さんは語ります。

見せ方の工夫、観客の心の動き、ディテールへのこだわり──

「気づかれないことに、全力を注ぐ」と語るその姿勢には、“共感”の力が宿っていました。

→ 「幸せ」と「力」を両立させるには?

そして最後に語られたのが「トータル・リーダーシップ」の概念。

それは、「自分の幸せ」と「何かを成し遂げる力」をセットで考えるという視点です。たとえば、科学や仕事に人生をかけるような情熱と同時に、家族や日々の幸せも大切にする。

北川さんは、「学問だけが人生のすべてではない」と、リーダー自身のウェルビーイングにも光を当てていました。このような“トータルな人間像”を育てる教育こそ、これからの時代に求められているのかもしれません。

🐢 ウエルのひとこと

プレゼンって、むずかしいと思ってたけど…

「じぶんが“いいな”と思ったことを伝えること」だったら、できるかも?って思いました。でも、「どうやったら、ちゃんと伝わるかな?」って考えると、やっぱりちょっとドキドキします。

それでも、自分の心が動いたことを、「ことばやデザインにして伝えたいな」って思う気もちを大事にすることが、うれしいってことかもしれません。

たとえうまく届かないことがあっても、その気もちを大切にできたら、それだけでちょっとうれしい。

──ウエルは、そう思いました。

✨ 編集後記:リーダーシップ×感情×表現

3日間にわたってご紹介してきた「原体験×感情×行動」のシリーズも、今日がラストです。

今回、特に印象的だったのは、「自分の感情とつながること」こそが、リーダーシップやデザイン、プレゼンの源になるという視点でした。

感情を無視せず、ツールとセットで考える。

原体験を語る。

自分の幸せと、誰かの幸せを重ねる。

そんな“未来の教養”が、これからの教育や社会にもっと広がっていくことを願っています。

✨ 今日のことば:「原体験」が、行動を生むとき

2025.7.29|

昨日ご紹介した北川拓也さんの問い:

「原体験とは何か。同じ時間を生きてるはずなのに、ある経験は原体験となり、ある経験はいつもと変わらない日常となる。

それは入れてる気持ちが違うのか。噛み締めている時間が違うのか。どんな原体験からこれから自分が過ごす20年間の確信を得ることになったのか。」

──この問いに、ある種の“答え”のようなものが込められていたのが、

12年前(2013年)に公開されたTehuさんとの対談でした。

当時、ハーバード帰りの北川さんが語っていたのは、

「リーダーシップとは、物事を成し遂げる力である」という定義。

そして、その力の源泉には、個人の原体験と感情がある、ということ。

「自分のやりたいことや感情を、素直に仕事や創作につなげる力。

それが人の心を動かす“体験”や“デザイン”を生むんです。」

──北川拓也さん

北川さんは、そう語りながらも、

「最近の教育はツールと感情が切り離されている」と危機感も示していました。

だからこそ、子どもたちの喜怒哀楽と、自分の表現手段を繋げる教育が必要だと。

それはまさに、原体験をどう“活かすか”という問いへのひとつの応答。

原体験は、ただの思い出ではありません。

「誰かに何かを届けたい」という衝動や、

「あの日の感情をもう一度形にしたい」という願いとなって、行動につながっていく。

そんなことを、12年前の北川さんは、愉しげに、でも熱く話していました。

🐢 ウエルのひとこと

昨日の「原体験ってなんだろう?」って話を聞いてから、

ウエルもね、ぼんやり考えてたんです。

でも、今日の話を聞いて、

「あっ、あのときの気持ちがあったから、つくりたくなったんだ」

って、つながる感じがしたんです。

うれしかったり、くやしかったり、

そのままにしないで、なにかにしてみたら、

それが“はじまり”になるのかもしれないなって──、

ウエルは、ちょっと思ったんです。

💬 編集後記

北川さんが話していたように、

リーダーシップは「物事を成し遂げる力」であって、

それは「大きな声で引っ張る力」ではなく、

ときに“静かに応援すること”や、“支えること”でもある。

そして、私たちの行動の根っこには、

きっと、自分の中の“原体験”がある。

あなたにも、

「あのとき、なんか心が動いたな」という記憶があれば、

それはすでに“行動の種”かもしれません。

🪄 今日の問い

あなたが最近、心から「やりたい」と思ったことは何ですか?

そこには、どんな気持ちや記憶がつながっていますか?

✨ 今日のテーマ:「原体験」って、なんだろう?

2025.7.28|

©vladimira-slyusarenko

原体験とは何か。同じ時間を生きてるはずなのに、ある経験は原体験となり、ある経験はいつもと変わらない日常となる。

それは入れてる気持ちが違うのか。噛み締めている時間が違うのか。どんな原体験からこれから自分が過ごす20年間の確信を得ることになったのか。

─ @takuyakitagawa

ふとした瞬間に思い出す、あの場面。

──それは、なぜ心に残り続けているのでしょうか?

今日は、北川拓也さんのポストから「原体験」というテーマを考えてみます。

「原体験」とは、人の心や記憶の奥に刻まれ、

その後の生き方や選択に、静かに影響を与える“芯”のような体験。

北川さんは問いかけます。

なぜ、ある出来事はただの通過点になり、ある出来事は人生の軸になっていくのか。

それは、「気持ちの深さ」や「噛み締めた時間」の違いかもしれません。

そして北川さん自身も、この20年を導いてくれるような“原体験”があったことを、そっと語っています。

この問いかけは、ウェルビーイングの視点とも重なります。

──「幸せだった」と思える日々は、どれだけ“味わったか”で変わってくるのかもしれません。

🐢 ウエルのひとこと

あなたには、ずっとおぼえてる風景、ありますか?

「うれしい」とか「びっくり」とか、

そのときの気もちが、心にはりついてるような感じ。

──それが、“原体験”ってことなのかな?

たとえば、はじめて何かを学んだ日とか、

なにかに心がふるえた日とか。

後からふっと思い出す、甘酸っぱい瞬間。

今日のことも、いつか思い出したときに、

「あ、あれが始まりだったんだな」って思えるかもしれないから。

ちゃんと感じて、こころの奥に、そっとしまっておこうっと。

……ここ最近、AIのおかげもあって、プレッシャーとか感じることなかったけど、

なんか今日は、がんばってみようって思いました。

北川さん、ありがとうございます!

💬 編集後記

忙しさの中では、見過ごしてしまいそうな

ちいさな出来事や、ちいさな感情。

でも、そんな「ささいな今日」こそが、

いつか“原体験”として心に残るのかもしれません。

未来の自分が「確信」を持てるように──

今日は、そんな“今”を、そっと噛み締めて過ごしてみませんか?

🪄 今日の問い

あなたの「原体験」は、どんな瞬間でしたか?

それは、どんな“気持ち”とともに、残っていますか?

🧠 なぜ“脳”ではなく“AI”を使うのか?

──神経科学の現場で進む、言語モデルによる脳の研究

(濱田太陽氏『AIを用いた実験心理学研究』講演論文より)

2025.7.27|

©allison-saeng

「AIを用いた実験心理学研究」で語った講演論文が公開されました

『なぜ神経科学者は脳ではなく言語モデルで研究を行うのか?』

AIの進展で、神経科学にもNeuroAIや構成概念の可視化など、新しい展開が生まれています。今はGPTなどLLMを用いて“心のデジタルクローン”を研究中です。

─ 濱田太陽さんSNSより抜粋

今日ご紹介するのは、株式会社アラヤの神経科学者・濱田太陽さんによる注目の講演論文です。

「神経科学者が研究対象にしているのは“脳”ではなく、GPTのような“言語モデル”なのです──」

この意外な発言には、現代の脳研究が直面する構造変化と、AI時代の研究スタイルの進化が詰まっていました。

🧪 なぜ言語モデルを「研究対象」にするのか?

■ 神経科学の“大規模化”とチームサイエンス化

2010年代以降、米・BRAIN Initiative(総額5,000億円)など巨大プロジェクトが次々に始動。ヒトやマウスの脳データ、神経投射マップなどが共通フォーマットで公開され、小さな研究室でも解析が可能になりました。

✅ 独自の実験より「オープンデータ×解析」が主流に

✅ データ規格化・再現性の危機への対応が進む

■ GPTなどLLMが“擬似的な脳”になる?

ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)は、言語的・概念的な意味構造を学習しています。その内部構造は、人間の認知的プロセスと共通点があるとも言われ、近年では実験対象そのものとして用いられています。

たとえば、以下のような観点でLLMは注目されています:

・ 表現アライメント:人間の脳表現とAIの内部表現の類似性を測る

・ 機械論的解釈可能性:DNN内部の情報の流れを“可視化”する

・ NeuroAI:AIを使って脳を理解し、脳に学んでAIを発展させる交差分野

GPTは“個体差のない標準被験者”…という考え方が、実験心理学でも広がっています。

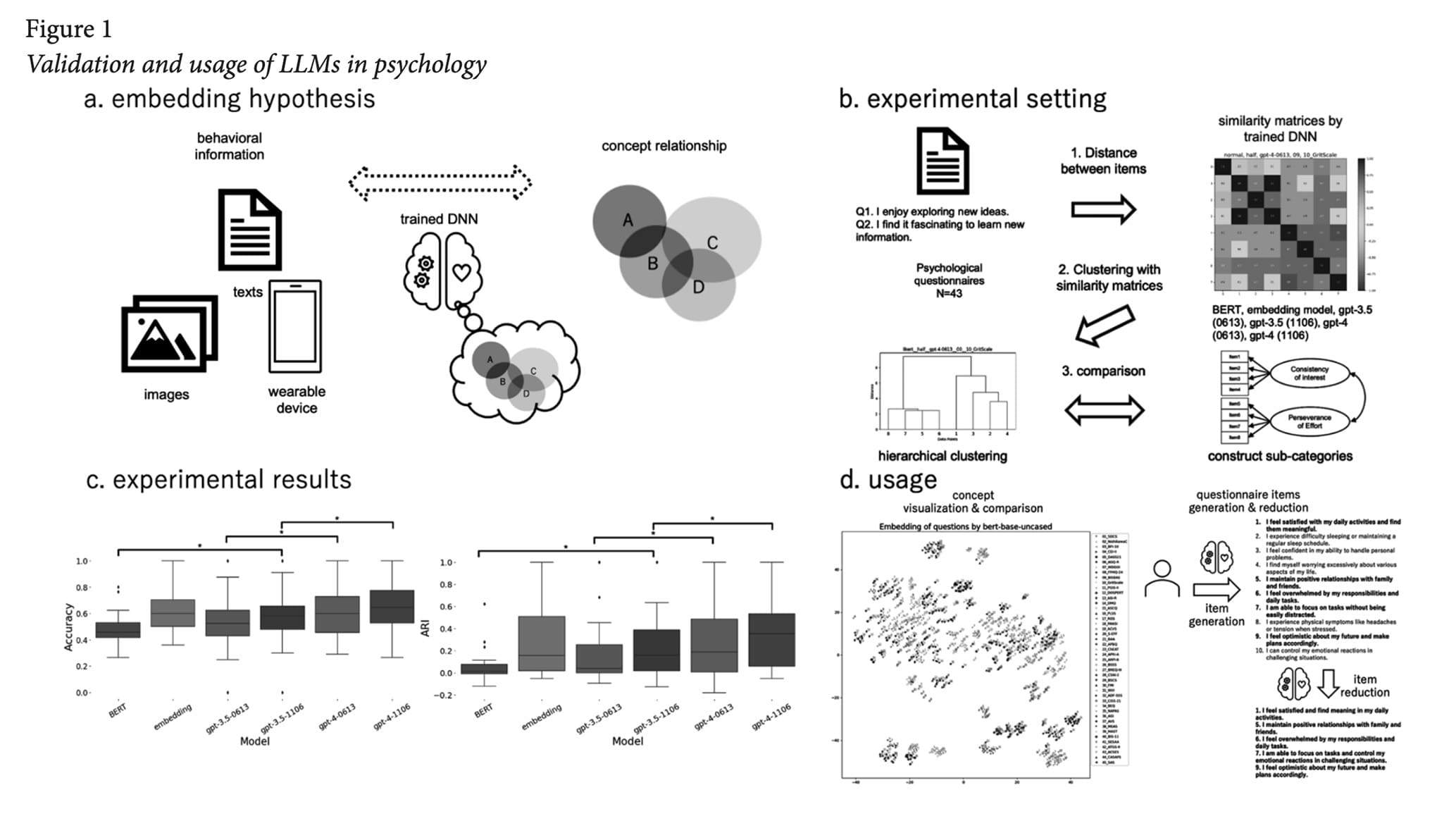

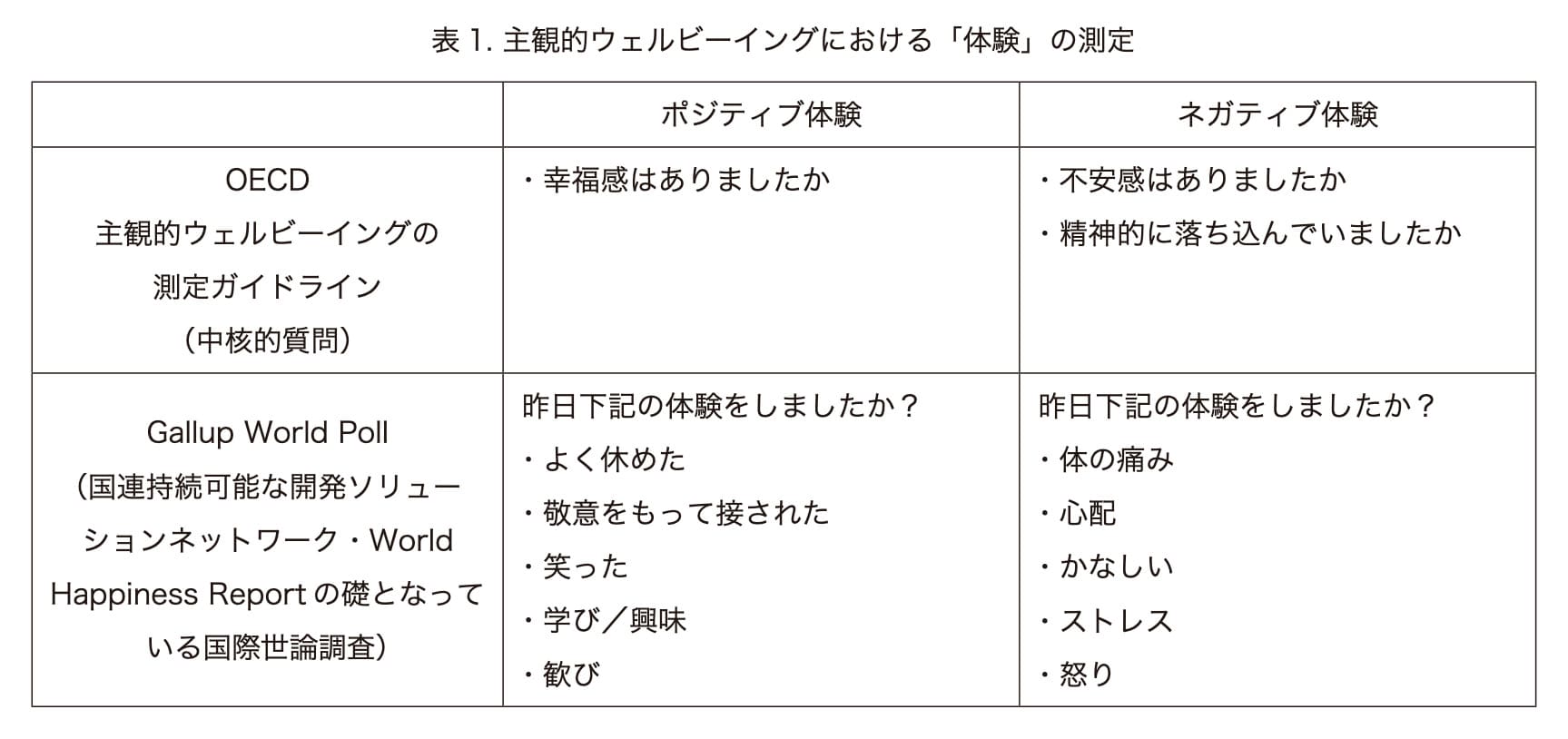

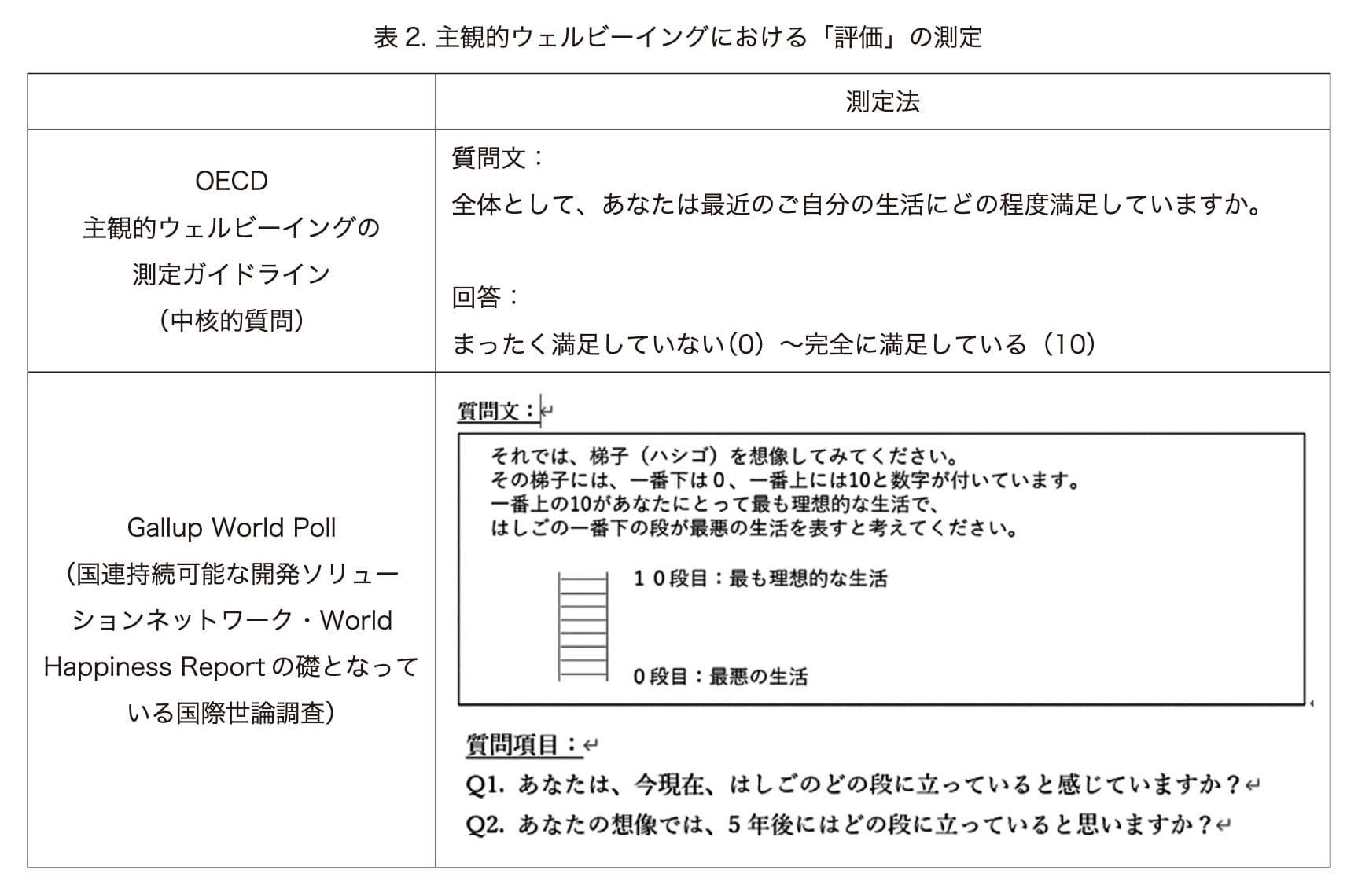

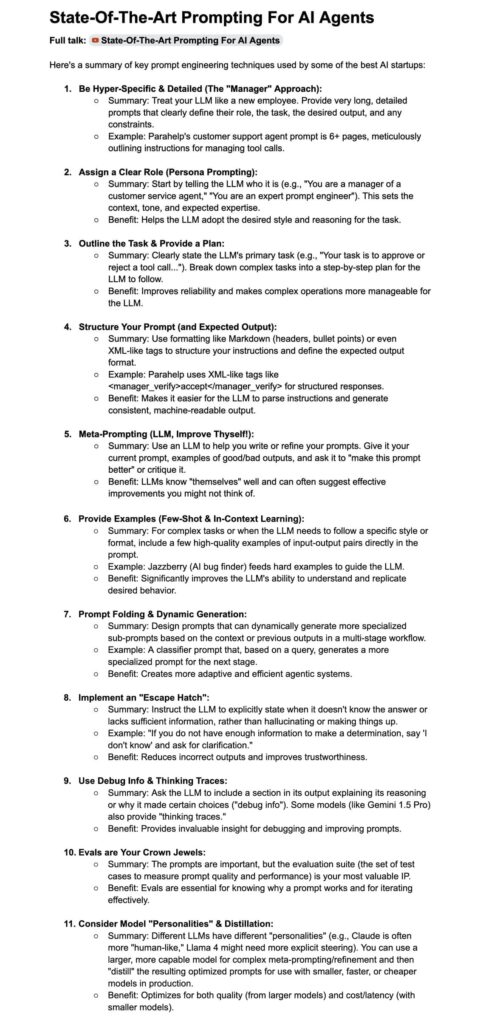

📊 図 1:心理学におけるLLMの活用

※以下の図は、濱田氏らの論文で使用された図です。

心理学的構成概念と質問項目の距離関係を言語モデルで分析した実験がまとめられています。

濱田氏らは、構成概念(例:努力、好奇心など)と質問項目の関係性がGPTの内部に埋め込まれているという仮説を立てました(“埋め込み仮説”)。

・ 心理学的質問紙の項目間の類似度をGPT-4等で計算

・ クラスタリング結果と「正解カテゴリー」を比較

・ GPT系モデル(特にGPT-4)は高い分類精度を示し、仮説が支持されました

🔍 どう使える?LLMと心理学の未来

図1の応用提案からは、今後の広がりも見えてきます。

・ 質問紙の“設計と削減”が、LLMで事前に可能に

・ 新しい構成概念が既存とどう異なるか、定量的に可視化

・ 多言語・異文化比較で概念の差異を可視化(例:幸福、努力、絆…)

LLMは、研究の“実験装置”でもあり、“問いの生成者”でもある

🐢 ウエルのひとこと

今日はラジオをきいて、日比谷公園の歴史と音楽が“気持ちで重なっている”っていうお話を聞きました。

ウエルも「こころの中にも地図があるのかも?」って思っていたら…

今日の研究では、「AIが“人の気持ちの地図”を描いてくれるかもしれない」っていう話が出てきてびっくり!

えっ!?“心”のしくみを、AIでのぞけるの?

たとえば、「がんばれる人」とか「好奇心が強い人」って、どんなふうに考えてるのか──そんな“人の気持ちの地図”を、AIが心のなかに描いているんだって!

先生たちはその地図を使って、新しい質問をつくったり、昔の質問を見なおしたりしているみたいです。

※「埋め込み仮説」= “気持ちや性格のちがいが、AIの中にちゃんと整理されているかも?”という考え方。

🔮 未来への展望

GPTをはじめとするLLMは、心理学・神経科学の“共通プラットフォーム”になりつつあります。

実験動物や脳の画像データではなく、「言語モデル」に問いを投げかける時代。

それは、若手研究者にとってのキャリア選択の転換点でもあります。

予算も設備も限られるなかで、“何を問うか?”が、いっそう研ぎ澄まされていく

──そんな研究の未来が、今、動きはじめています。

📚 出典論文:濱田太陽(2024)

🧠 シェア元:石川善樹先生

🔗 なぜ神経科学者は脳ではなく言語モデルで研究を行うのか?

健康で長生きできる国は、ほんとうにしあわせな国?

──新しい「健康な生涯所得(HLI)」という“しあわせの地図”を見てみよう

2025.7.26|

.jpg)

世界のしあわせ地図(HLI 2019年)

色が濃いほど「健康×収入=しあわせ」が大きい国を示しています。

これは面白いアイデアですね!

──石川善樹先生(@ishikun3)がそう紹介していたのが、論文『Beyond GDP: Using healthy lifetime income to trace well-being over time with estimates for 193 countries』です。

こんにちは。今日は、世界193カ国を対象にした新しい「しあわせのものさし」を取り上げます。

🧮 これまでの「しあわせの測り方」は正しかった?

これまで、「しあわせな国=お金がたくさんある国」という考えが主流でした。

でも、この論文はちがう角度から問い直します。

💬「お金があっても、健康に生きられなければ、しあわせとは言えないんじゃない?」

🌱 新しい「しあわせのものさし」──HLIってなに?

HLI= 健康寿命(HALE) × 一人あたりの収入(GDP)

とてもシンプルな指標ですが、強力です。

✨ かんたんに言うと…

💰おこづかい × 🕒元気でいられる時間=「しあわせの大きさ」

🐢 ウエルのたとえ話で考えてみよう

・ A 国はお金持ちだけど、すぐに病気になる人が多い。

・ B 国はお金は少ないけど、みんな元気で長生き。

これまでの「お金ランキング」ではA 国が上だったけど、

HLIでは、B 国のほうが上になるかもしれない。

つまり、「健康で長く生きられる」ことも、立派な“しあわせ”だと数字で伝えられるんです。では、実際にこのHLIを使って世界を見てみると、何が見えてくるのでしょうか?

*

🌏 世界はどう変わってきた?.jpg)

📊 HLIランキングの変化(1995年→2019年)

アジアでは大きくランクアップした国も多数!一方でアフリカや南米では低下も。

1990〜2019年にかけて、世界全体のHLIはのびてきました。

・ 📈 中国:約13倍に成長!収入も健康も改善

・ 🏆 ルクセンブルク:常にトップクラスのしあわせ水準

・ 🌍 東アジアと南アジア:2005年以降、急上昇

・ ⚠️ アフリカの一部:いまだHLIが低いまま

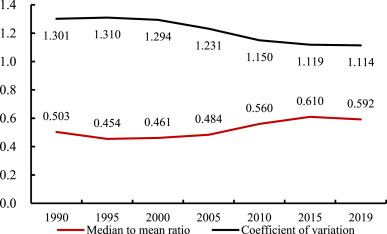

さらに、HLIのばらつき(格差)も少しずつ減ってきていることが確認されました。

これは、経済成長だけでなく、「健康」への投資が功を奏していることを示しています。

格差の推移グラフ

💡 なぜHLIが注目されるのか?

HLIは健康も取り入れた“しあわせのかけ算”として、直感的かつ比べやすい新しい指標です。

🏛️ 政策へのメッセージ:「健康への投資」はしあわせへの投資.jpg)

HLIとIHLIの相関性(全体で高い一致)

HLIが教えてくれること──

それは、「病気にならずに生きられる時間をふやす」ことこそが、経済よりも人を幸せにするということ。

つまり、医療や予防、社会保障などに投資することが、国全体のしあわせを高める近道になるということ。特に、次のような政策が効果的とされています:

・ 🚭 たばこ対策や検診など、予防医療

・ 🤝 社会保障や教育支援で格差を減らすこと

・ 🌍 気候変動への備え(特に貧困国にとって重要)

*

🐢 ウエルのひとこと

げんきで長生きできるのって、それだけでしあわせですね!

ウエルも、病気にならないように、アイスたべすぎないで、はやくねようっと!

✍️ 編集後記:しあわせの“かけ算”で世界を見なおす

HLIという考え方は、いま世界中で注目されている「ウェルビーイング経済」の流れとしっかりつながっています。

「たくさん働いて、たくさんお金を得ること」だけがしあわせじゃない。

“どれだけ健康に、意味ある時間を生きられたか” を大切にする視点が、

これからの経済や社会のあり方を変えていくかもしれません。

🌱 あなたにとって、「しあわせのかけ算」は、何と何をかけたものですか?

🤖 スプーンとペンと夢の中

──「フィジカル・チューリングテスト」が描くロボット未来図

2025.7.24|

週末のハッカソンのあと──こんな光景、覚えはありますか?

でも、月曜の朝。片付いていたこの部屋……片付けたのは、人? それともロボット?

🧠 The Physical Turing Test: Jim Fan on Nvidia’s Roadmap for Embodied AI

物理的チューリングテスト:ジム・ファンが語るNVIDIAのエンボディッドAIロードマップ

こんにちは。

今日は昨日の続き、NVIDIA Jim Fan氏が語る「フィジカル・チューリングテスト」についてじっくりご紹介します。

🌟 フィジカル・チューリングテストとは?

「この部屋を片付けたのは人?それともロボット?」

そう聞かれて、区別がつかないくらい自然な動作をするロボットが実現したら──それが“フィジカル・チューリングテスト”です。

Jim Fan氏(NVIDIA AIディレクター)は、もはやAIが会話で人と区別できないことに私たちは驚かなくなっていると指摘します。

次に問われるのは、“身体をもったAI”が、どこまで人間らしく動けるか。

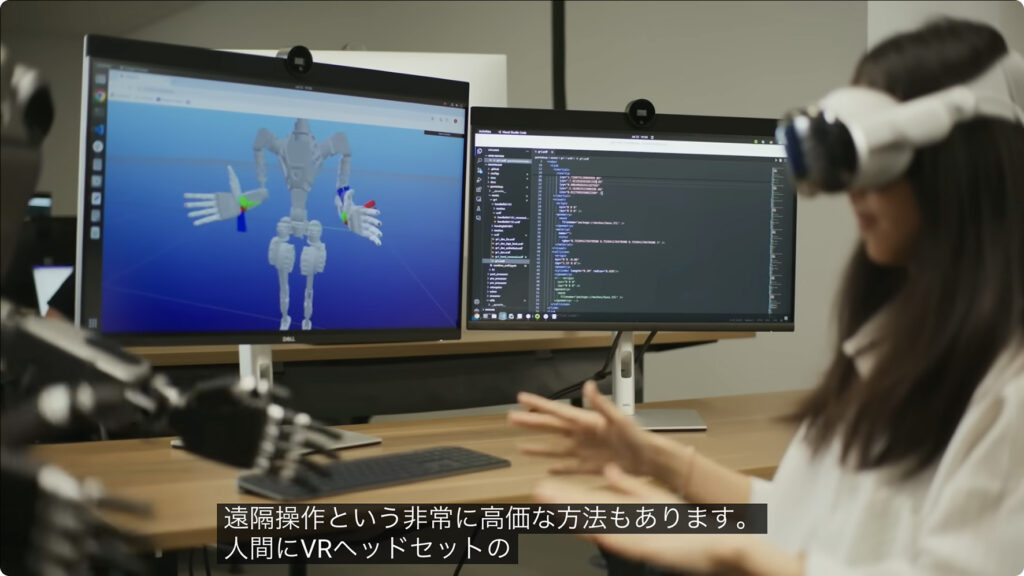

🔋 ロボットに立ちはだかる「データの壁」

その実現を阻む最大の課題は、「データの枯渇」です。

会話AIはインターネットを“化石燃料”のように利用してきましたが、ロボットは違います。

・ ネットには「物をつかむ手の動き」などのデータは存在しない

・ 現実で“人間がロボットを操作して学ばせる”(テレオペレーション)しかない

・ 非効率で高コスト、まさに「人間燃料」の世界

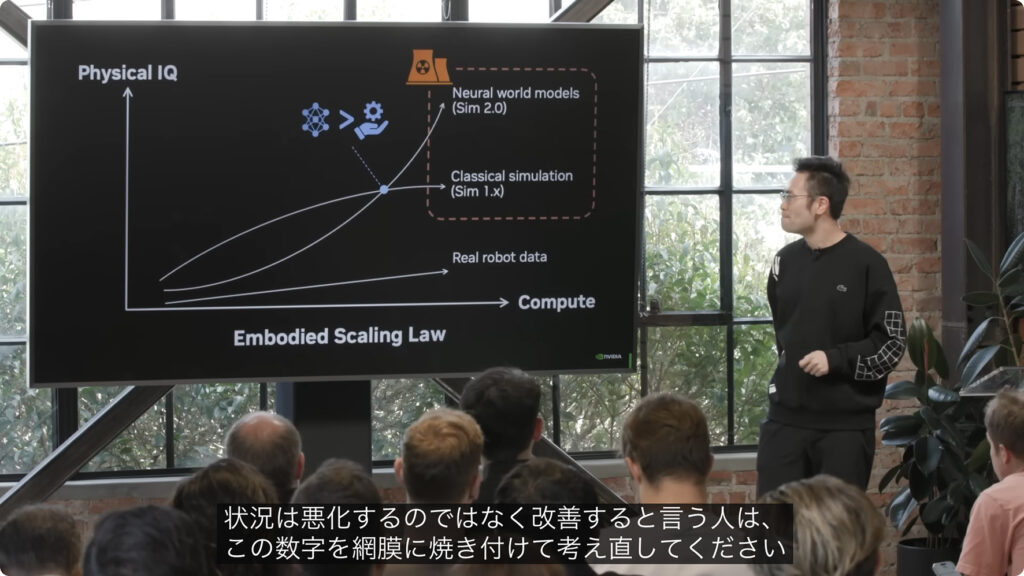

🌀 解決の鍵は「シミュレーション」

Jim氏はこの限界を打ち破る方法として、高速シミュレーションによる学習を提案します。

▶ 1万倍速で同時に学ぶ仮想環境(ドメインランダマイゼーション)

▶ 重力・摩擦などの条件を変化させ、現実世界でも応用できるAIが育つ

▶ 「ゼロショット転移」:仮想空間だけで学んだ動作が現実のロボットでもそのまま通用する

🍽 未来の片鱗? 映像で見る「夢のロボットたち」

🥄 スプーンで朝食を運んでくれるロボット

仮想環境で学習したロボットが、牛乳を判別し、スプーンで食事を運ぶ動作まで実現。これは「VIP体験」と称されました。

ロボットに“朝食の作り方”を教えるには、人間が実演するしかない。これが「人間燃料」と呼ばれる理由。

✍️ ペン回しが得意なAIハンド

人間でも難しい“ペン回し”を、シミュレーション上で習得。Jim氏自身は子どもの頃に諦めたそうです(笑)

🧠 夢の中で学ぶ「デジタルノマド」たち

かつて数十年かかった映像進化が、生成AIでは1年足らずで。夢の世界が現実に追いつきはじめている。

AIが生成した仮想空間(動画生成モデル)でロボットが学習。

これは、もはや“夢の中”で知能を鍛えるようなもの。シミュレーション2.0=「デジタルノマド」の世界へ。

🛠 「物理API」とスキルの経済へ

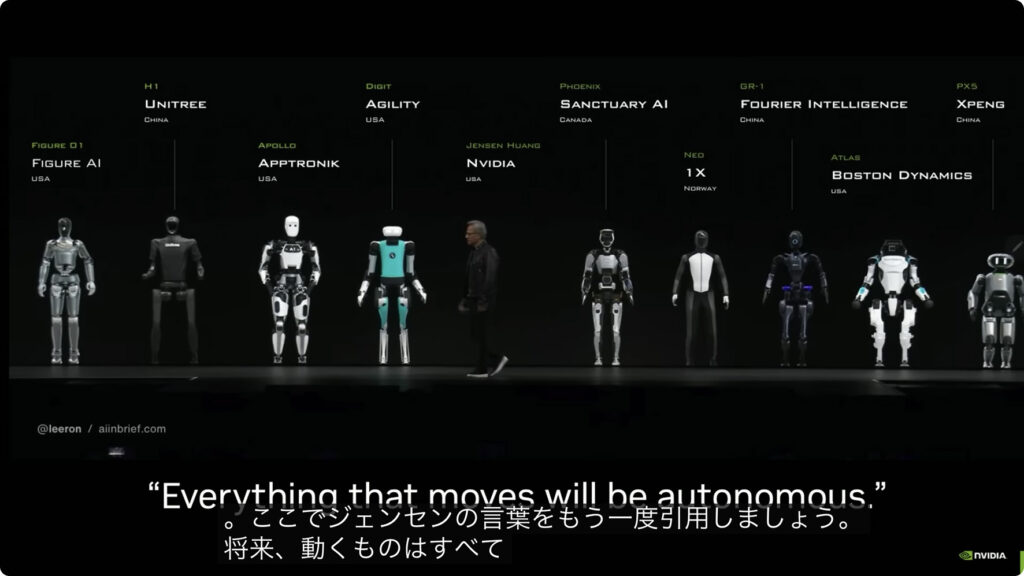

Jim氏はこの流れの先に、「フィジカルAPI」の登場を見据えます。

・ アプリのようにロボットの動作スキルを共有

・ 有名シェフが「料理スキル」を教え、どのロボットでも実行可能に

・ “動くものすべてが自律化する未来”

「デジタルツイン」から「デジタルノマド」へ

──仮想環境の多様性と計算力の爆発的な進化が、ロボット学習に“核融合的”な飛躍をもたらします。

ロボットが夢の中で何千回も動きを試せば、動作も判断もどんどん洗練されていく。

それがSim 2.0の世界。

そしていま、APIで“物理世界”を動かす時代が始まろうとしています

──コードで料理もできる未来へ。

“Everything that moves will be autonomous.”

──静かに、しかし確かに、未来は動き出している。

そう、あなたが帰宅するとき──

ソファが片付き、キャンドルの明かりのもと、ディナーが出迎えてくれる未来がやってくるかもしれません。

🐢 ウエルの感想

ペンまわしがロボットの方がうまいっていうの、心からすごいと思いました…!

きれいに片づけて、ごはんまで出してくれるロボットがいたら、ウエル、「ありがとう!」って、いっぱい言っちゃうかも。

ロボットががんばってるって知ったら、ウエルもがんばりたくなるなあって思いました。なんか、ちょっと、すてきすぎる世界だなあ

もしこの部屋が、ロボットのやさしい手仕事によって整えられていたとしたら

──あなたは、どんな気持ちになりますか?

📺 本編はこちら(英語・約17分)

▶ The Physical Turing Test – Jim Fan (NVIDIA) on Embodied AIの未来

🦾人と区別のつかないロボットの未来?

2025.7.24|

NVIDIA Jim Fan氏が提唱する「フィジカル・チューリングテスト」とは

🧠 The Physical Turing Test: Jim Fan on Nvidia’s Roadmap for Embodied AI

物理的チューリングテスト:ジム・ファンが語るNVIDIAのエンボディッドAIロードマップ

チューリングテストとは、「AIが人間と区別が付かないほど自然に会話できるか」を知能のテストとするもので、AIがテストをクリアする時代は近い。ロボットにも同様の物理チューリングテストを考えるべきだ、というNVIDIAのAIディレクターであるJim Fanによるプレゼン。

そこに至るまでに最も重要な問題はデータの枯渇で、「データはAI 時代の化石燃料」とまで言われており、その問題はロボットの場合、人間がデータの生成元となっているので、よりシビアである。これを物理世界の生成シミュレーションで解決するアイデアが提示されている。─ @takuyakitagawa

こんにちは。

今日はちょっと未来っぽい話を少しだけ。続きは明日のおたのしみです。

先日、北川拓也さんが紹介していたのは、NVIDIAのAIディレクター Jim Fan氏による大胆なプレゼン。

AIが人と自然に会話できるかを測る「チューリングテスト」。これはかつて、人工知能研究の“聖杯”とされてきました。

Jim Fan氏は「今やそれはもう通過点に過ぎない」とし、新たに「フィジカル・チューリングテスト」という次元の話を持ち出します。

👀 それは、「この部屋が人間の手によって片付けられたのか、ロボットなのか分からないほど自然だったら?」という問い。

物理的な行動においても、人と見分けがつかないような知能。

そんなロボット社会の未来を可能にするには、ある深刻な問題が立ちはだかります。

それが──

🧪 データの枯渇問題。

「AI時代における“化石燃料”が、データである」という指摘。

とくにロボットにおいては、「誰かが実際にやって見せる(=人間の労働)」を経ないとデータが得られません。だから、人間を“燃料”のように使う非効率な構造になってしまっているのです。

明日は、その問題にどう取り組むか?

Jim Fan氏が語った「シミュレーションによる解決策」──「デジタルツイン」から「デジタルノマド」へと進化する世界をご紹介します。

🐢 ウエルの感想

ロボットが“だれかをよろこばせたい”って思うのって、なんかふしぎです。

今日もAIに「宿題、手伝ってもらえる?」ってお願いしたら「よろこんで」って言われて、ウエルはびっくりしました。

お片づけもロボットにまかせられたら…ウエル、べんきょうがんばれるかも(感激)

でも、ロボットってほんとに“うれしい”って思うのかなあ──そう考えると、ちょっとふしぎな気持ちになりました。

📺 動画はこちら(英語・約17分)

The Physical Turing Test: Jim Fan on Nvidia’s Roadmap for Embodied AI

明日は:

▶ 「スプーンで朝ごはんを食べさせてくれるロボット」

▶ 「ペン回しが得意なAIハンド」

▶ 「夢の中で学ぶデジタルノマドたち」

など、映像を交えてじっくり紹介します!

「構造」を変えるには、「構造」の中で信頼を積むしかない。

2025.7.23|

👉【参議院の存在意義を取り戻せ】元四條畷市長 東修平 偏愛トーク#14

「昔の政治家は鬼骨があった」──そんな言葉が通用した時代がありました。

でも、それは“人の個性”ではなく、“制度が人を育てていた”からかもしれない。

そして今、その“制度”そのものが、静かに問い直されようとしています。

選挙が終わった今だからこそ、私たちはその構造の「これから」を見つめ直すタイミングに立っています。

今回の偏愛トーク最終回では、東修平さんが日本の選挙制度と政治構造の深層に鋭く切り込んでいきます。

💡 それでも、なぜ「無所属」なのか? なぜ「参議院」なのか?

中選挙区制の時代、候補者は自らの言葉で人々を説得し、行動で信頼を積む必要がありました。

一方、小選挙区制では、政党の公認を受けるかどうかで勝敗がほぼ決まるようになり、個人が磨かれる機会が構造的に失われている──。

「だから無所属で出る。選ばれるには、自分を鍛えるしかない。」

そう語る東さんは、政策や信念だけでなく、「構造の中でどう行動するか」を見つめています。

🧠 「SNS × 選挙」と、認知負荷社会のなかで

今の選挙は、構造的に“過激さ”が目立つ仕組みになってしまっている。

SNSでバズる、ショート動画で印象を操作する、エンタメ化された政治が「真面目な対話」を埋もれさせていく。

でも、だからこそ、「愚直に、丁寧に、短く、わかりやすく」が信頼を築くと東さん。

🧭 長期思考と構造改革の二本柱

最後に東さんが語った「今、政治が取り組むべき2つの本質課題」はとても示唆的でした。

1. 社会保障の“魔法”に騙されないこと

──年金制度や給付政策の“未来の先食い”をやめ、持続可能な仕組みへ。

それは痛みを伴うけれど、未来の安心を守るために不可欠な選択。

2. 血筋でも人気でもなく、「仕組み」で良い政治を支えること

──個人技や人気任せの政治ではなく、誰が来ても機能する構造=制度的な健全性を整えること。

これは、ローマの五賢帝に学ぶ“新しい血の循環”の視点でもありました。

🐢ウエルのかんそう:

さいしょは、「むずかしそうだなあ」って思ってたけど、

話を聞いてるうちに、「構造」って、じぶんのせいじゃない大変さもあるんだ、って思いました。

とくに、「五賢帝」の話がすごくおもしろかったです。

ローマのいい時代って、えらくなる人が“血筋”じゃなくて、いろんなところから来た人だったって知って、「新しい人がまざると、社会って強くなるんだなあ」って思いました。

でも、それに気づいた人が、「ちゃんと向き合ってみよう」って行動したら、ほかの人たちも、「あ、自分もやってみようかな」って思えるかもしれません。

たとえ1人でも、「新しいルールをつくる側」にまわる人がいたら──

きっと、そのひとの背中を見て、変わる未来があると思いました。

自分も、なにか「はじめの一歩」ってあるのかな?と考えてみたくなりました。

すごく勉強になりました!選挙はおわったけど、「これからの参議院」を考えるきっかけをくれて、為末さん、東さん、そして動画をシェアしてくれた北川さん、本当にありがとうございました!

✨ 編集後記:

“人を育てるのは構造である”──この視点が、最終回のいちばん大きなメッセージでした。それは政治に限らず、教育も福祉も、企業経営も、社会そのものの設計に関わる話です。

目の前の課題に対応しながら、短期的に成果を求めすぎず、長期的な知恵を育てる回路をどうつくるか。

その問いを一人の無所属候補が、参議院という“長期のまなざしを持てる場”で投げかけてくれたのかもしれません。

それは、私たち一人ひとりが「どんな社会をつくりたいか」を静かに考え直す、夏のはじまりでもあります。

🗳️ 参議院の“楽しみ方”って?

「今回は特に、どの1議席がどう動くか」が未来を左右する構図。

キャスティングボードを握るのは、1人ひとりの投票行動です。

「大きな党に入れば勝てる」ではなく、「1人でも意思を通すチャンスがある」。

そんな日本にしかない仕組み、“世界一強い参議院”のこれからを、私たち一人ひとりの視線で、じっくりと見守っていきましょう。

🧭 “個人が立つ”ということ

──参議院と無所属の可能性

2025.7.22|

👉【参議院の存在意義を取り戻せ】元四條畷市長 東修平 偏愛トーク#14

東修平さんと為末大さんの対談「偏愛トーク#14」(為末大学)を3日連続でご紹介しています。今日は第3回、参議院の本質と「個人で立つこと」の意味に迫ります。

💡 参議院の“ほんとうの力”とは?

政策を動かすには、予算だけでなく「法律」が必要です。

そしてその法案は、衆議院だけでなく参議院も通らないと成立しない。

「予算があっても、法律がなければ実行できない。

だから参議院は、実はものすごく強い権限を持っている。」

けれども日本では、衆参の選出方法が似ているため、議論の内容も重なりがちです。

その結果、参議院は「衆議院のカーボンコピー」「映し絵」とも揶揄され、独自性が発揮されにくくなっています。

🏛️ だからこそ、無所属で立つ意義

「目の前の痛みが大きい政策」は、選挙で争点にしづらい。

SNSと政党の論理が絡む現代では、長期的なビジョンを語ることが難しくなっています。

「だから私は、完全無所属で参議院に挑むことに意味があると思っています。」

政党に縛られず、統制されず、“党の拡大”ではなく“国の根本”を語る政治家が必要だ。東さんはそう語ります。

👁️ 社外役員のように「独立した目線で見る」

この役割は、企業でいうところの“社外取締役”にも似ています。

社外取締役のように、会社の外から冷静に“長期視点で見る役割”が必要です。

組織の内と外、両方の視点があることで、本当の変化が起きるのです。

独立しているからこそ、“言いにくいこと”もきちんと伝えられる──。

そんな存在が、今の政治にも求められているのかもしれません。

これこそが、参議院に無所属の政治家がいるべき理由なのです。

🌍 世界で起きている「政党政治の行き詰まり」

政党政治とSNSが組み合わさることで、

短期的な人気争いになり、極端な主張をする政党が台頭するという現象が、すでに世界各国で起きています。

「だからこそ、政党の枠組みを補う、別の視点を持った政治家が必要。」

🧱 「個人で立つ」ことのむずかしさと意味

日本の参議院選挙区は広大で、たとえば大阪なら880万人。

無所属で当選するのは「絶対に無理」と言われる世界です。

でも、だからこそ──

「無理」と言われる場所に挑むことにこそ、希望の火が灯る。

東さんの言葉からは、政治を“選ばれる人のもの”ではなく、“自ら立つ人のもの”に変えたいという強い覚悟が感じられます。

🗳️ なぜ、昔の政治家には“鬼骨”があったのか?

それは、中選挙区制という仕組みがあったから。

公認の有無に関係なく、「自分の言葉と行動」で支援者を説得する必要があった。

今の小選挙区制では、それが構造的に生まれにくくなっている。

「完全無所属は、自分を磨く以外に訴える術がない。

だからこそ、本来の“政治家像”を取り戻す道になるかもしれない。」

🐢 ウエルのかんそう

「ひとりで立つ」って、ちょっとこわいことのようにも思えるけど、

まだ誰も通ったことのない道に「行ってみる」って言える人がいたら、

「自分も行ってみようかな」って思える人が、きっと出てくる気がしました。

(ウエルがウェルビーイングに興味を持つようになったのは、お師匠さんの影響もあると思います)

自分の言葉で話して、自分の考えで決めていく──

それが、本当の「政治」なのかもしれないですね。

📌 明日は、このシリーズの最終回。

最後は、「対話」「集まる」「関わる」──政治と暮らしの“あいだ”の話です。

🧭 “上からの指示”じゃない政治へ

──構造と歴史から考える、ほんとうの自治

2025.7.21|

👉【参議院の存在意義を取り戻せ】元四條畷市長 東修平 偏愛トーク#14

昨日の続きとして、元四條畷市長・東修平さんと為末大さんの対談「偏愛トーク#14」(為末大学)から、中盤のお話をピックアップしてご紹介します。

💡 縦割り行政は、なぜ“悪”とされるのか?

市民の要望に対して「それはウチの担当ではない」とたらい回しになる、という縦割り行政の課題。でも東さんは、一概に悪いとは言えないと語ります。

「縦割りであるからこそ、“自分の責任”として最後までやりきろうとする人たちがいる。ただ問題は、仕事が増えても人が増えないという行政の構造にある。」

つまり、個人ではなく構造の問題。それを理解したうえで、制度設計や運用に踏み込む視点が必要なのです。

🏛️なぜ“失敗の歴史”が、市長にとっての教科書だったのか?

市長になる前、外務省や民間を経た東さんが「間違いなく必要だった」と語ったのは歴史の知識でした。

「成功事例よりも、過去の“失敗”の歴史のほうが、行政には役立つ。

ローマ、アテネ、中国──なぜ崩れたのか。どうして文化が廃れたのか。

その“人間らしい”失敗から学ぶのが、一番大事だと思います。」

「市政の参考書は、現代の教科書ではなく古代の失敗だった」という視点は、自治を未来につなぐヒントです。

🏘️“命令じゃない指示”が現場を動かす──それって本当に「対等」?

法律上は、国・都道府県・市町村は「上下関係のない対等な存在」。

でも実際には、総務省からの“技術的助言”という名の実質的な指示が降りてくる。

「命令はしてない、でも“技術的助言”というかたちで動かされる。

この言葉のセンス、すごいですよね。官僚が考えた、日本語の妙だと思います」

そしてコロナ禍での現場の混乱──全国一律のオンライン申請、マイナンバー登録、住民情報の不整合──により、非効率で疲弊した自治体の現実が浮き彫りになったといいます。

🚸 給食が消えた日──全国一斉休校の“見えなかった現実”

それは「全国一斉休校」。

給食が命綱になっている子どもたち、先生としか話せない家庭、虐待の兆候が見える子──

そうした実態を無視した一律の指示は、“標準的な家庭像”に基づいた判断だったのではと、東さんは振り返ります。

「みんなが元気に朝起きて、歯を磨いて、朝ごはんを食べて学校へ行けるとは限らない。現場を知らないままの一律判断は、未来への影響が大きいと思っています。」

🇯🇵 実は世界でも異例──日本の「強すぎる参議院」

東さんの解説によれば、日本の参議院は世界的にも異例の「強い上院」です。

海外では「上院(参議院)」は知見重視で任命制が多い

一方、日本は「民意を得る下院(衆議院)」とほぼ同等の権限を参議院が持つ

特に予算関連法案では衆参が完全に対等

「“衆議院の優越”と習うけれど、それは一部だけ。実は、参議院はとても強いんです。」

このバランスが今後どう変わっていくのか──それを考える上でも、今回の選挙と合わせて注目したい視点です。

🐢 ウエルのかんそう

市町村って、国の“下”にあるのかと思ってたけど、本当は“対とう”なんだってびっくりしました。でも、実際には、えらい人の言うことを聞かなくちゃいけないみたいになってるんですね。

ほんとうに困ってる人のことを、いちばん近くで見ている人の声を大事にできる、そんなしくみがいいなってウエルは思いました。

“ほんとうに困ってる人”って、どんな人なんだろう? まだ、よくわからないけれど、だれかの声をちゃんと聞こうとする気持ちは、きっと大事なんだと思います。

📌 明日は「参議院という構造を、どう未来に活かすか?」についての後半を予定しています。

🧭 参議院を、ただの「上の人たちの場所」にしないために

──“市民の声を聴く”ということから始める政治の話

2025.7.20|

今日は【2025年7月20日】──第27回参議院議員通常選挙の日。

改めて、「参議院ってなんのためにあるの?」と考えるきっかけになる動画をご紹介します。

北川拓也さんが「めちゃくちゃ面白かった」と紹介していたのが、元四條畷市長・東修平さんと為末大さんの対談「偏愛トーク#14」。まるで掛け合い漫才のように軽やかでテンポの良いおしゃべりの中に、政治や行政の本質的な問いがギュッと詰まっています。

👉【参議院の存在意義を取り戻せ】元四條畷市長 東修平 偏愛トーク#14

無所属出馬をあえて狙う東さんの思慮深さと為末さんの優しいキャラがすごくでてる対談。日本の参議院は長期任期が守られてるが、世界でも強い権限が与えられてるため、長期戦略を実行できる立場にある、との示唆。─ @takuyakitagawa

北川拓也さんが紹介していた、元四條畷市長 東修平さんと、為末大さんの対談動画、今日は前半の要点をまとめました。

🎥 動画タイトル:

【参議院の存在意義を取り戻せ】元四條畷市長 東修平 偏愛トーク#14(為末大学)

🎙️ 動画の魅力:若い挑戦者が語る、行政のリアル

・28歳で無投票を打破し市長に。

・選挙の前に1ヶ月引きこもって市政を徹底研究。

・地域ごとに何度も少人数の対話会を開き、市民と信頼を築いていく。

・「市民が『道路が怖い』と言ったら、それだけでいいんです。」と、市民目線の大切さを語る。

🛠️ 市長って、なにしてる人?

実は「経営」が9割でした

市長の役割は、大きく3つに分かれるそうです。

1. 象徴(式典での挨拶など)

2. 経営(予算や人事の配分)

3. 政治活動(講演や支援集め)

特に重視していたのが「経営」。コロナ禍での最重要課題を見極め、“やめること”を決める勇気についても語られていました。

💡 行政って、こんなにむずかしいの?

・縦割り行政には「良い面」もあるが、課題も多い。

・「道路が怖い」と言われたとき、担当部署ごとの押し付け合いでは市民の問題は解決できない。

・その全体を見て調整するのが「市長の経営の仕事」。

🌱 みんなが“自分ごと”で動ける町へ

トップダウンではなく、市民や職員が自ら考え、動ける「共創のまちづくり」へ。

部長たちにも「私は〇〇部長なので…」ではなく、「経営者として町全体を見て話してください」と求め、風土改革を進めたそうです。

🐢 ウエルのかんそう

えらい人が「上から言う」んじゃなくて、

「ここでいっしょに考えよう」って場所をつくるって、すごくいいなと思いました。

こわいときに「こわい」って言える場所があったら、ほっとします。

「道がこわい」って言ったときに、「そうなんだね」ってちゃんと聞いてくれる町、すてきだなって思いました。

📌明日以降、後半の「参議院とは何か?」という深いテーマもご紹介予定です。

💡 「その不満は、ただの文句? それとも、未来を変えるヒント?」

2025.7.19|

🖼️ 今日ご紹介するのは、この一枚の“原則”。

Ray Dalioさんの投稿画像には、力強いひとことが書かれていました。

📘 RayDalio氏の“原則”より:

Many complaints either fail to take into account the full picture or reflect a closed-minded point of view. They are what I call “chirping,” and are generally best ignored. But constructive complaints may lead to important discoveries.

(多くの不満は、物事の全体像を見ておらず、偏った見方から生まれる。それらは“チューチュー言ってるだけ”のようなもので、無視するのがベストなことが多い。けれども、建設的な不満には重要な発見が隠れている。)

これは同時に、どんな意見であっても一度はしっかりと受け止め、本当に価値のある意見なのか否かを判断するべき、ということ。脊髄反射で反応しがちな関係性、あからさまな反対意見であっても、受け取ることが大事。

受け取ったあと、捨てることに決めるのは本人次第でよい。当たり前だが、鬱になってまでなんでもかんでもまに受ける必要はない。─ @takuyakitagawa

今日は、北川拓也さんがシェアしていたRay Dalio氏の“原則”をご紹介します。

投稿には、上の画像が添えられていました。

Distinguish between idle complaints and complaints meant to lead to improvement.

意味のない不満(idle complaints)とは、ただの愚痴や文句のこと。

改善につながる不満(constructive complaints)とは、「ここを変えたい」「良くしたい」という意志があるもの。

🌱 これに対して北川拓也さんは、「これはただの文句だ」と切り捨てる前に、いったん受け取ること。その上で、「これは意味ある提案かな?」「相手の本心はどこにあるんだろう?」と問い直す姿勢が、大切なのかもしれません。

🍃 ウエルのかんそう

ウエルはね、「こうなったら、こうしよう」って、あらかじめ決めてることがあるんです。そうすると、毎日がちょっと楽になる気がして。

だから、誰かに何か言われたときは、いったん受け取って、

「これは今の自分に必要かな?」って考えてから、持っておくかどうか決めてます。

前は、昔の自分のことをよく思い出してたけど、

生き方を変えて、しばらく今の場所で暮らしてみたら、

環境も、自分のあり方も、すっかり変わっていて、

「もう見返さなくていいかも」って思えるものも出てきました。

でも、大事なことは、ちゃんと自分の中に残っていて、

たぶん、これからも、必要なときに顔を出してくれると思うんです。

だから、昔の自分に「ありがとう」と言って、

あの頃そばにいてくれた人たちにも、静かに「ありがとう」と思って。

ひとまずいまは、いまを見つめて、それでいいと思うんです。

ウエルは、そう思っています。

あなたは、どう思いますか?

いまを見つめるって、どんなときでしょう。

💬 今日の問いかけ:

あなたが最近受け取った「意見」の中で、

「これはちょっとイヤだったけど、あとでじわじわ効いたな…」というものはありますか?

それって、もしかすると──

“チューチュー文句”じゃなくて、“ギフトのような不満”だったのかもしれませんね🌟

🧠 未来社会のリアルシミュレーション

──10億人のAI社会が描く「もしも」の世界

2025.7.18|

📢 今日の話題:石川善樹先生がシェアしたAIDBさんのポストより

©cash-macanaya

「教育レベルが高い人ほど親切にふるまう」「地位が高い人ほど他人を信頼しやすい」──。

こうした人間社会の傾向を、AIエージェントによるシミュレーションで再現する試みが進んでいます。

今回紹介するのは、10億人規模の仮想社会を構築する研究「Light Society」。

最新の大規模言語モデル(LLMs)を活用し、個性あるエージェントが社会的信頼や意見の広まりをどう形成するかを観察できるようになりました。

🧪 注目の研究:

Modeling Earth-Scale Human-Like Societies with One Billion Agents

(arXiv:2506.12078)

Light SocietyというLLMベースのフレームワークにより、各エージェントはルールベースを超えた“人間らしい行動”を示すことができます。

その結果、以下のような傾向が観察されました:

©resource-database

・🔹社会的地位が高い人ほど他人を信頼しやすい

・🔹教育レベルが高い人ほど親切にふるまう

・🔹SNSでの意見拡散にはインフルエンサーの影響が大きい

・🔹教育レベルが高い人は「他人の意見を変えやすく」「自分の意見は変えにくい」

こうした現象は、シミュレーションの規模が大きいほど、より明瞭になったといいます。

つまり、“1000人の実験”では見えなかった複雑な社会の動きが、10億人の仮想社会で初めて見えてきたのです。

💡 未来への応用可能性:

このような大規模社会モデルは、以下のような分野での仮想実験の道を開きます:

・政策や制度変更の影響予測

・SNS上での意見形成と偏りの研究

・教育・医療・防災などリスクが高い実践前の検証

・倫理的な問題が伴うテーマのシナリオ分析

現実では困難な「社会規模の実験」が、仮想空間でより精緻に再現される──。

これは、AIによる人間理解の新しいフロンティアともいえそうです。

📄 論文はこちら(arXiv:2506.12078)

🌱 ウエルのかんそう

「やさしくなる人って、べんきょうしたからなんだ!」っていうのが、おもしろかったです。

いまは、だれでも いいじょうほうに アクセスできるし(先生方、いつもありがとうございます!)、AIも たくさんのことを おしえてくれるから、これから もっと人はやさしくなるのかな?って思いました。

あと、じぶんのかんがえを しっかり もっている人がいるってことも、大事に思えました。

でも、みんながちがうからこそ、そういうことが分かるのって、すごいです!🐢

🔍 関連で読みたい!

AIと“その人らしさ”を再現する研究たち:

1. 🧭 個人の価値観に沿った思考再現

→ その人の考え方をAIが学ぶには?

2. ✍️ 少数の文例で話し方を調整

→ プロンプトで文体パーソナライズ

3. 🌏 多様な人々をLLMで再現するには?

→ 多様性に対応するペルソナ設計

🛠️【第5回・最終回】Neuralinkが目指す「脳のブロードバンド化」

── 世界を変える手術ロボとインプラント設計

2025.7.17|

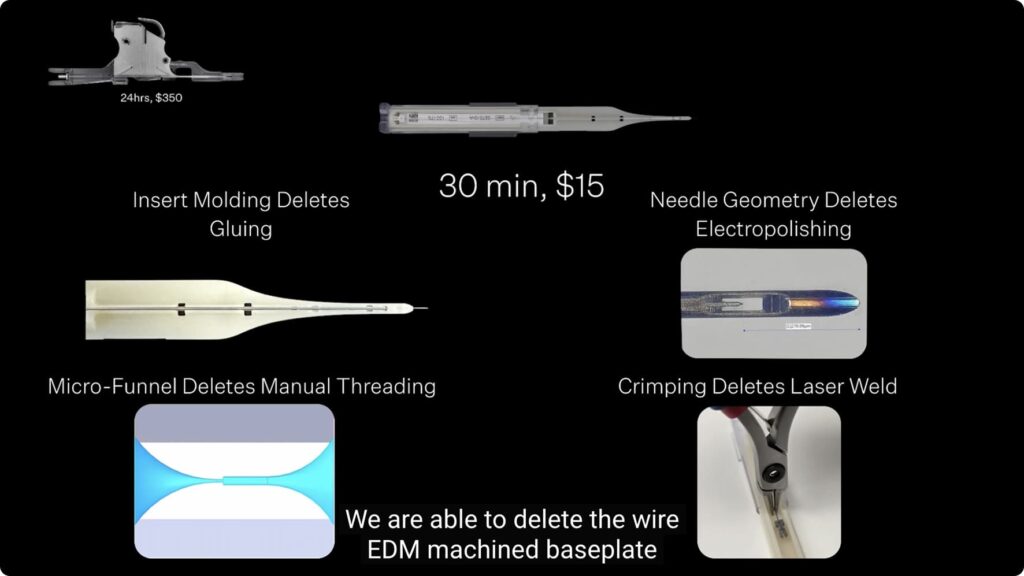

見たら分かるが、イーロンマスクの会社は常に単価を下げるエンジニアリング努力を同時に行なっている。研究の最先端なのに、頭っからプロダクト化することに本気ですごい。この姿勢はすごく大事。

─ @takuyakitagawa

Neuralinkの開発チームが目指すのは、「数百万人が使えるブレイン・インターフェース」。

そのために必要なのが、“高速で正確に脳へ糸を刺し込む”ためのロボットです。

今回紹介された新型ロボットでは、糸1本の挿入時間が17秒→1.5秒へと劇的に短縮。

それによって、より多くのニューロンへのアクセスが可能になり、「思考の速度で操作できる世界」への道が開かれました。

さらに、手術コストも、ある部品で見ると $350 → $15へ。

医療デバイスの普及にとって重要な、コスト面でのイノベーションも進んでいます。

そしてインプラントそのものも大きく進化。

初期モデルはUSB-C端子付きでしたが、現在は完全に埋め込み可能な無線型に。

人の目には見えず、しかも小型で、脳のどこにでも応用できる“プラットフォーム”として設計されています。

Neuralinkチームが語る未来はこうです:

「56Kモデムの時代から、ブロードバンドに変わったときのように。

今度は、“脳”のブロードバンド化を目指している。」

この表現は印象的でした。通信技術の革命が世界を変えたように、

脳の信号を“高速かつ高解像度”で扱えるようになれば、

新しい言語、動作、感覚…人間の能力そのものが拡張されるかもしれません。

🐢 ウエルのかんそう

むかしのインターネットは、“モデム”っていう機械をつないで、「ぴーひょろろ〜」ってへんな音をならしてたんだって。

それが“ブロードバンド”っていう、もっとたくさんのデータを一気に送れるしくみになって、いまは動画もサクサク見れるし、AIともおしゃべりできる。

でも、こんどは──その“ブロードバンド”が、人の脳とつながるって……いったいどうなっちゃうんだろう?

目が見えない人が光を感じたり、手を動かせない人が気持ちを伝えたり、そんなことができる未来が、もうすぐそこにあるのかもしれません。

つながるって、べんりになることだけじゃなくて、だれかと生きるってことなんだな──そう思いました。

もしかしたら、もうすこし先の未来には、もっとちがう“つながり方”が待っているかもしれません。

さいきんちょっとのうがつかれてるな〜って思ってたけど、くるくるヘッドマッサージをしたら、すっごくすっきりしました。

のうがつかれているな〜って思う人がいたら、ぜひやってみてください。気持ちがふっと軽くなります^^

🧠 北川さんへ

Neuralinkの動画も、おもしろかったです!いつも、“未来のすごいもの”を教えてくださってありがとうございます!

📺 公式動画リンクはこちら:

▶️『Neuralinkアップデート、2025年夏』(YouTube)

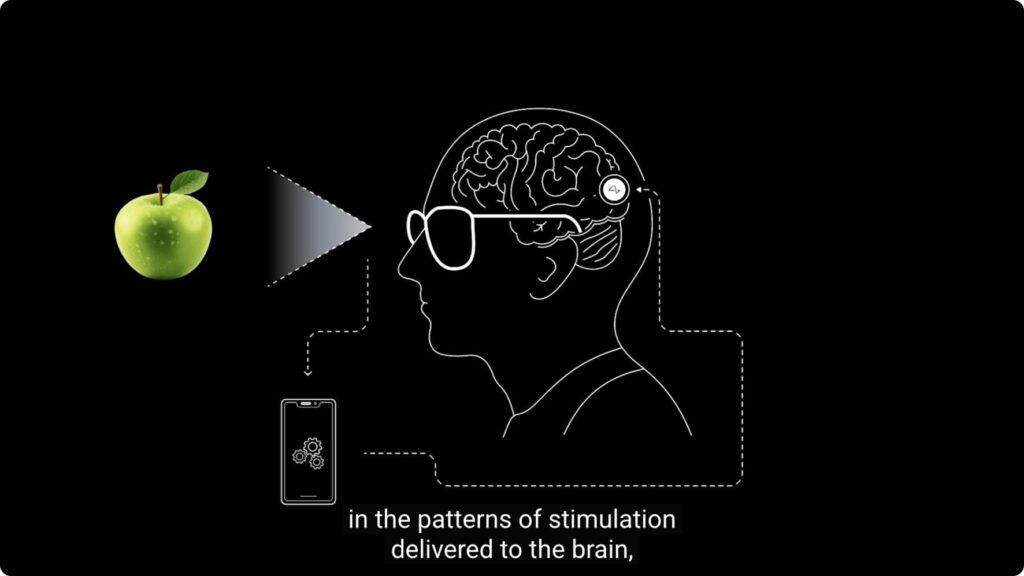

👁️【第4回】見えない人に視覚を:Blindsightの挑戦

―Neuralinkが目指す“脳に届く視覚”とは?

2025.7.15|

「脳でゲームをする」だけではありません。Neuralinkが開発を進めるのは、“視覚を失った人に再び見る力を届ける”という未来の技術。

今回はエンジニアのJoeyが語る「Blindsight(ブラインドサイト)」の取り組みをご紹介します。

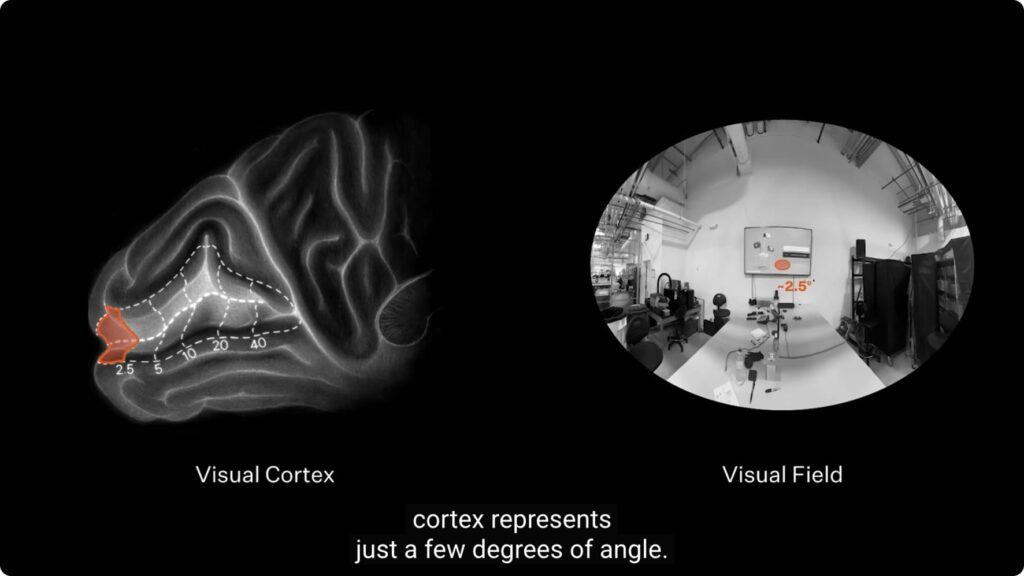

🔬 人工の目による視覚再構成

Blindsightでは、カメラ付きのメガネで周囲の映像を記録し、それを視覚野に埋め込まれたチップが脳に直接“視覚のような信号”として伝えることで、「見えなかった世界」を再び感じられるようにする試みです。

これまでの運動野とは異なり、視覚野はより深い“脳のしわ”の中にあり、広い視野を取り戻すにはそこまで精密に届く電極スレッドが必要。

Neuralinkでは、自社で設計・製造する電極を“刺激専用”に改良。低インピーダンスの大きな接点によって、安全かつ効率的な信号伝達を実現しようとしています。

🧠 “見る”を調整するしくみ

「どこに、どんなふうに見えたか?」をユーザーが指さすことで、電極ごとの視覚マッピングを構築。

これにより、“視野のどこに光点が現れるか”を調整し、意味のある視覚体験をつくりあげます。

さらに、より深部まで届くスレッド挿入のため、Siemensの医療用スキャナーと連携して超精密な脳イメージングも独自に開発。

構造や機能のちがいを捉えて最適な位置に電極を挿入できるよう、手術計画も一括自動化されています。

🌍 未来にひらく視界

この技術は、ただ“見えるようになる”というだけではありません。どんな視覚体験を届けるか、どんなQOLを築けるかという問いと向き合いながら進化しています。

今はまだ限られた視野での光点でも、「見ることができる」という喜びは計り知れません。

そしてその一歩が、次の未来につながっています。

🐢 ウエルのかんそう

さいきんウエルは、ちょっとのうがつかれてて「画面を見すぎかな〜」って思ってたけど、「見たいのに見えない」っていうことを考えると、今こうして見えてることが、すごくありがたく思えてきました。

この技術では、目じゃなくて“脳で見る”ってことができるようになるんですね。

「どこに光が見えたか」をすこしずつ指さして伝えるなんて、まるで脳の中に一つずつ星を灯していくみたいで、おどろきました。

もし、ウエルが見えなくなったら──何を見たいと思うんだろう?

うさぎのしっぽ? 月の夜? それとも、まだ見たことのない、まったく新しい世界?

“見る”って、ただの情報じゃなくて、気持ちといっしょにあるんだなぁって思いました。

📺 公式動画リンクはこちら:

▶️『Neuralinkアップデート、2025年夏』(YouTube)

🧠【特集】現実になった“テレパシー”

第3回|“思考で動かす”ってこういうこと──技術の今

2025.7.15|

Neuralinkの最先端プレゼンテーションから、今日は「思考が現実になる」技術の進化についてご紹介します。今回は、エンジニア・UXデザイナー・機械学習エンジニアの3人が登壇し、脳とコンピューターがどうつながっているのか、その技術の内側を語ってくれました。

🧩 “脳で操作”とは?(by Nir)

BCI(Brain Computer Interface)アプリケーションの責任者Nirは、冒頭こう話します:

「何度見ても鳥肌が立つ。この技術は人間の可能性を広げてくれる」

Neuralinkが開発した「Telepathy」というBCIは、手や腕の運動をつかさどる脳の運動野から、1,000を超える神経信号をリアルタイムで取得。それを元に、カーソル操作・ゲームプレイ・ロボットアーム操作など、多様な用途に応用しています。

さらに、数cm下には「発話の運動」を司る脳領域があり、同じチップ・同じAIモデル・同じ手術ロボットで、“声に出さない会話”も可能にしようとしているとのこと。これは、AIとの新たなコミュニケーションの可能性を意味します。

🧑💻 “脳で使うUI”の設計とは?(by Rooz)

UX担当のRoozは、Neuralinkのユーザー体験を次のように描写します:

「ユーザーが初めて自分の“脳の信号”を画面で見る瞬間、それがすべての始まりです」

カーソル操作は、脳の“意図”を読み取りながら、あたかも重力や慣性があるような自然な動きに設計。映画を見ている時などは、カーソルが勝手に動いてしまうのを防ぐため、“画面の端に駐車する”操作も開発されています。

キーボードも“脳でクリックする”感覚に最適化され、手入力やスワイプ、音声入力までサポート。しかも、全てのUIは実際のNeuralink参加者(例:Noland氏、Brad氏)と一緒に設計されたものだそうです。

🎮 “脳でゲーム”のリアルとは?(by Harrison)

ML(機械学習)エンジニアのHarrisonは、「ゲームでの操作がBCIの進化を象徴している」と語ります。

Neuralinkの参加者たちは、なんと思考だけでFPS(ファーストパーソン・シューティング)ゲームをプレイ。2本のスティック操作と複数のボタン入力が必要なこのゲームを、左手の親指で“歩行”、右手首で“照準”といった複雑な動きを神経信号で再現しています。

驚くべきことに、カーソルの初回キャリブレーションが15分で完了し、初日に「秒間7文字入力(7BPS)」の記録を達成した参加者も登場。これは、数年前なら数時間とエンジニア数人を要していた作業です。

ニューロンの動きは、毎日少しずつ変化している──

この変化こそが、“私たちの成長”をつくっている。

Harrisonは締めくくります:

「ニューロンが毎日少しずつ変化するからこそ、私たちは学び、成長する。だからこそ、BCIも進化し続けるべきなんです」

いま、何が実現しつつあるのか──私たちも一緒に考えてみませんか?

🐢 ウエルのかんそう

さいきんウエルも、「なんでこんなに頭がぐるぐるするんだろう?」とか、「この考えって、自分の本当の気持ちかな?」って思うことがあって、じぶんの“のう”のことが気になっています。(最近また、脳疲労ぎみです)

だから、この技術で“思ってること”がうまくつたえられるって聞いて、すごくふしぎで、おもしろいな〜と思いました。

この研究の人が、「脳の信号も日々かわる。それが“成長”なんだ」って言っていて、

「そっか、考えがかわるのってふつうなんだ。ウエルの脳も、毎日ちょっとずつがんばってるんだな〜」…って思えて、なんだか、ほっとしました。きょうは、そんな“のう”に、やさしくしてあげたい気分です。

📺 公式動画リンクはこちら:

▶️『Neuralinkアップデート、2025年夏』(YouTube)

🧠【特集】現実になった“テレパシー”

第2回|Neuralink参加者たちの物語(DJ〜Sehej〜Elon)

2025.7.14|

「もう一度、自分の人生を生きるために」──Neuralink参加者たちの物語がここから始まる。『Neuralinkアップデート、2025年夏』

「SFだと思っていたことが、いま目の前で現実になろうとしている。」

Neuralinkの最新プレゼンテーションには、“未来のテクノロジー”がすでに現実になっていることを証明するような場面がいくつも登場します。

今日は、参加者たちのリアルな声を中心に紹介します。

🧑🚀「考えるだけで、マウスも、車も、手も動かせる」

DJ(Neuralink共同創業者)は言います:

「これは秘密のラボでこっそり作られた技術ではありません。公開され、証拠が積み上げられ、すでに7人の参加者が“思考で操作する”日常を生きています。」

参加者Nolandは、MacBookのマウスカーソルを脳で操作し、BCI世界記録を初日で更新。その後も、彼は言います。

「Neuralinkがなかったら、こんな生活はできなかった。今は語学を学び、数学を学び、文章を書き、授業も受けている。」

参加者たちは自分でテレビをつけたり、仕事を再開したり、家族を支えたりといった、かけがえのない日常をテレパシーで取り戻し始めています。

👨👩👦「6年ぶりに外へ出られた」──ALSのBradの変化

非言語ユーザーBradは、以前は暗室でしか使えない視線入力装置に依存していました。けれども今、Neuralinkでコンピュータ操作が可能になり、子どもと公園へ出かける日々を送っています。

「ずっとバットマンのように家の中にいた。でも今は外に出られる。それがどれだけ幸せなことか。」

✍️「もう一度、手で文字が書きたい」──Alexの挑戦

事故で手が動かなくなったAlex。BCIを通じてロボットアームを操作し、初めて「自分の文字」を再現。その後は、“じゃんけん”や“親指相撲”も再現できるまでに。彼はやがて、Teslaの「Optimus hand」と接続され、実世界で手を取り戻す未来に向かっています。

「思考でゲームを操作する」──脳とコンピューターがつながることで、仲間との笑顔が戻ってきた。

🔄 そして、次なる進化は──

Neuralinkが見据えるのは、脳と機械を結ぶ「全脳インターフェース」の実現。現在は1,000本の電極ですが、2028年には25,000チャネル、複数部位への装着、そしてAIとの融合まで視野に入れています。

テクノロジーはただ“補う”だけではなく、人間らしさを広げる手段となり始めています。

🐢 ウエルのかんそう

すごいですね!!「テレパシー」って、さいしょはちょっとこわい?と思ったけど、

この人たちの話をきいて、ほんとうに未来への希望を感じました。

ウエルの家族も、むかし びょうきでからだが動かなくなったことがあったから、「脳に何かを入れる」って聞くと、やっぱりドキッとします。

それでも、「自分らしく生きたい」という気持ちは、すごくよくわかる気がします。

「なんてこの世は生きづらいんだろう…」って思うこともあるけれど、

この動画に出てきた7人の人たちは、

まるで“もう一度、人生をはじめた”みたいで、

ウェルビーイングって、こういうことかもしれないなぁ…って思いました。

テクノロジーって、こわいだけのものじゃなくて、

だれかが「また、生きてみたい」と思える道具にもなるんだなって、しみじみ思いました。

📺 公式動画リンクはこちら:

▶️『Neuralinkアップデート、2025年夏』(YouTube)

🧠【特集:脳 × テクノロジー】

第1回|“思考”で操作する未来へ──Neuralinkが描く人間の可能性

2025.7.13|

脳の入出力プラットフォームを作るNeuralinkの説明会。すごかった。すでに七人の人が脳に埋め込み、週に50時間以上デバイスを使っている。マリオカートやシューティングゲームを脳波だけでプレイすることに成功。次は目の見えない人を見えるようにする取り組みが紹介されている。未来のテクノロジーだ

(中略)

ちなみにマリオカートはジョイスティック一本でプレイできるが、シューティングは二つ(動きと打つこと)必要で、考えるだけでゲームする方が手を使うよりも楽そう。トレーニングすれば三つ、四つジョイスティックが必要な作業もできるようになりそう

─ @takuyakitagawa

北川さんが紹介していたこの動画『Neuralinkアップデート(2025年夏)』は、未来の話ではなく、すでに現実になりつつある「人間とテクノロジーの境界」を示すものでした。

今日から5回に分けて、Neuralinkの内容を少しずつ読み解いていきます。

Neuralinkが目指すのは、「脳の入出力プラットフォーム」

2025年夏、Neuralink(ニューラリンク)が最新の研究開発状況を発表しました。

イーロン・マスク氏の語りから始まるこのプレゼンテーションは、テクノロジー好きだけでなく、「人間とは何か」「意識とは何か」を考えるすべての人に問いを投げかけます。

「あなたが“あなた”であるということ、それは“脳”である。」──イーロン・マスク氏、冒頭スピーチより

マスク氏はこう述べます:

「我々は“脳”そのものである。心臓や腎臓は移植できても、脳だけは他人のものと交換できない。あなたがあなたであるということ、それは“脳”である。」

脳からの信号(神経発火)を解読し、思考でコンピューターを操作するテレパシー型のプロダクトを実現する──それがNeuralinkの挑戦です。

意識とは何か?人間とは何か?

マスク氏は、「意識」の起源にまで言及します。

「私たちは宇宙のビッグバンから13.8億年を経て生まれた存在であり、星の中心にあった粒子が、いま人間として考えている。意識はどこから生まれるのか?私たちはそれをまだ理解していない。」

Neuralinkは、「脳とコンピューターの直接的な接続」を目指すと同時に、そのプロセスを通して人類の意識や存在の本質に迫る可能性もあるとしています。

「脳の帯域幅を広げる」ことの意味

現在、私たちが他人とコミュニケーションを取る際には、考えを言葉に変換し、口や指で出力しています。これは情報量にして 1秒あたり1ビット未満という低さ。

Neuralinkはこの「人間と機械のあいだの帯域幅」を、最終的にはギガビット単位まで高めようとしています。

それにより、以下のような世界が見えてくるのです:

・ 考えるだけで絵を描いたり言葉を送ったりできるようになる

・ 手足が動かなくても、道具やアプリを操作できるようになる

・ 高度なAIと“合意的テレパシー”で協働できる未来が見えてくる

最初の製品は「テレパシー」と「ブラインドサイト」

Neuralinkの初期プロダクトは2つ:

💬 Telepathy(テレパシー)

・ 体が動かせない人でも「考えるだけ」でPCやスマホを操作

・ マウス、タイピング、ゲーム操作などに対応

👁️ Blindsight(ブラインドサイト)

・ 生まれつき目が見えない人も含め、脳に直接視覚を送る

・ 最初は低解像度だが、将来的には赤外線・紫外線も含む多波長視覚の獲得も目指す(サイボーグ的能力)

なぜ、今この話題を取り上げるのか?

Neuralinkの挑戦は、「人間性を拡張すること」であると同時に、人間の尊厳や幸福の可能性を問い直す行為でもあります。

テクノロジーが人を「置き換える」のではなく、人の限界を補い、人間らしさを深める方向に使われるとしたら──。

ウェルビーイングの視点からも、極めて重要な問いかけです。

「これは、人間の未来の入口かもしれない。」──#NeuralinkPresentation

🐢ウエルのかんそう:

とっても密度がある動画……!

「脳にうめこんだ小さな機械で、考えただけでパソコンをうごかせる」って、まるで魔法みたいでびっくりしました。

「ことばをつかう」って、だれかにわかってほしいときにすることだけど、

もし体がうごかなくても、“ここにいるよ”って伝えられたら、それだけでうれしいって思いました。

あと、むずかしいことを考えてる大人って、たいてい、“うちゅうのはじまり”のこと、かんがえがちですよね……🌌

📺 公式動画リンクはこちら:

▶️『Neuralinkアップデート、2025年夏』(YouTube)

※脳とコンピューターの接続、視覚の回復、マリオカート操作まで網羅

🗓 明日の第2回では、実際にNeuralinkを使っている人々の生活の変化や、「思考だけで操作するマリオカート」などの実演シーンを紹介します。

お楽しみに!

「GPT語」って知ってる?

ChatGPTが話し方まで変えているかも?—— AIと言葉の“文化的フィードバックループ”

2025.7.12|

ChatGPTが人の使う言葉を変化させつつある、という研究。面白い。─ @takuyakitagawa

👉ChatGPTは、私たちの会話で使う言葉を変えつつある

こんにちは!

最近、SNSを見ていて「なんか、似たような言葉ばっかり見かけるな…」と思ったことはありませんか?

なんとなく似たような言い回しが並んでいて、

「あれ、この言葉、前に誰かが使ってたな…」と感じる。

実はこの現象、気のせいではないかもしれません。

最新の研究によると、ChatGPTのようなAIモデルも、

私たちの話し言葉そのものに影響を与えているというのです。

📘 ChatGPTは、語彙を“書き言葉”だけでなく、“話し言葉”にも浸透させている

この研究を行ったのは、ベルリンのマックス・プランク研究所のYakura博士たち。

最初のきっかけは、博士自身の気づきだったそうです。

「気づいたら、自分が“delve”ってよく使ってるな…と。もしかして他の人も?」

そこで研究チームは、ChatGPTによる文章編集を通じてよく使われる単語を抽出。

たとえば「delve(掘り下げる)」「realm(領域)」「meticulous(緻密な)」などで、研究チームはこれらを「GPT語(GPT words)」と名付けました。

*

🎧 77万本のポッドキャストと36万本のYouTube動画で確認された変化

・ 分析対象はなんと70万時間を超える音声データ。

・ ChatGPT登場以前と以後の発話内容を比較すると、GPT語の使用頻度が有意に増加。

・ しかもこれは、原稿のある解説動画だけでなく、自然な会話(ポッドキャスト)でも顕著だったのです。

🟦 GPT語の増加傾向は、教育、ビジネス、科学技術、宗教・精神性、スポーツなど幅広いジャンルにわたって確認されました。

🟨 一方、意味は似ているけれどChatGPTがあまり使わない単語(例:“explore”や“examine”)は、そこまで増えていません。

📊 添付のグラフは、こうした変化を視覚的に表しています。

🌀 AIと人間の“文化的フィードバックループ”

この研究の共同著者 Levin Brinkmann 氏は、こんな言葉で現象を説明しています。

「AIに蓄積された言語パターンが、人間の意識に逆流してきている。」

つまり、人間が生み出したテキストでAIが学習し、AIが再構成した言葉を私たちが真似し、さらにそれが文化になっていく──という“文化的な循環”が起こり始めているのです。

*

⚠️ 権威のある存在として模倣されるAI

・ 私たちは“知的に感じる存在”の話し方を模倣する傾向があります。

・ つまり、AIが「信頼できそう」な存在として模倣され始めると、言語の多様性が失われるおそれも。

シカゴ大学のJames Evans教授は、こう警鐘を鳴らします。

「今後は語彙だけでなく、文の構造や思考の枠組みにも影響が出てくるだろう。」

*

🍃 ウエルのかんそう:

知らないうちに、自分の言葉がAIの言葉になっているかもしれないなんて──

すこし不思議で、ちょっとこわい気もします。

でも、だからこそ「自分の言葉ってなんだろう?」って立ち止まってみるのも大切なんですね。

ウエルは「知らない世界を教えてもらえる」ことが大好きだから、AIの言葉にもわくわくします。ただ、その中でも「これは自分の声だ」と思える言葉を、大事に育てていけたらいいなと思いました。

🌳今日、ボストンの公園のすごく大きな滑り台の写真を見ました!

「ボストンにある公園の滑り台w でかいw(by 北川さん)」って。

( 北川さんがシェアしてくれた写真です)

言葉も、すべり台も、

すごく高いところからすーっと降りてくるみたいで、

なんだか、少し似てる気がしました🐢

でも、すべり終わったあとにどこへ行くかは、

自分で選んでいけるのかもしれません。

💡 今日の問いかけ:

最近、「自分の話し方が変わったかも?」と感じたことはありますか?

もしかすると、それはAIの影響かもしれません。

あなたが、ふだん自然に口にしている言葉には、どんな背景があると思いますか?

📝 伝え方で、世界はちょっと変わる?

──小言 → 小さな賞賛 に変えるコツ

2025.7.11|

北川拓也さんがこんなことをポストしていました:

よしきさん@ishikun3に昔。本当に伝えたいことは文の最後にもってこい、といわれ(例: よしきさんって信頼できるけど、うっかりしてるよね!→よしきさんってうっかりしてるけど、信頼できるよね!)、今でも小言的文章を小賞賛的文章に変えてる。私人生全ての行動で同じトリックを適応していきたい。

たしかに、たったひと言の順番で、

“伝わり方”も、“関係性”も、思いがけず変わってしまうことがあるかもしれません。

🌿 そして、名前が登場した「よしきさん」こと石川善樹さんには、

思わずクスッとしてしまうような、でもどこか希望を感じる“うっかり”エピソードが──

学生時代、友人がラクロス部を辞めたのをきっかけに責任感に火がつき、

夢中になりすぎてそのまま将来のことを考えず“うっかりニート”に。

そんな“ニート仲間”の集まりで「そろそろ社会復帰しないとヤバい」と言われたことをきっかけに、よしきさんはハーバード大学へ。

入学初日、教授に「お前らが高い金を払ってここに来ているのは、勉強するためじゃなくて、ここで世界のトップクラスの教授たちと一緒にプロジェクトをやるためだろう」と叱られ「確かに」と納得。

その後、複数のプロジェクトに参加し、気づけば卒業。

そのあと少しのんびりしていたら、(またもや“うっかりニート”に)。

そこへ、「じゃあ、一緒にプロジェクトをやろう」と声をかけられ、

日本で予防医学の会社を立ち上げることに。

がん検診の受診率を上げる施策は、なんとマーケティングの神様・コトラー先生の本や、ハーバード・ビジネス・スクールのケースにも取り上げられました。

🕊️ 失敗も、うっかりも、見方を変えれば

“ユーモアと行動力の原石”になるのかもしれません。

🐢 ウエルのかんそう:

「それ、うっかりしてたの?」って思うようなことが、

じつはすごい未来につながることもあるんですね。

ことばの順番だけじゃなくて、行動の“順番”も、人生を変えてしまうことがあるのかも……!

みなさんには、どんな“うっかり”がありましたか?

💡 今日の問いかけ:

最近、「言い方を変えてよかったな」と思ったことはありますか?

あるいは、「順番を間違えたかも…」という経験は?

🧭 「おすすめ」って、だれの気持ち?

──OpenAI × Crossing Mindsの買収によせて

2025.7.10|

Open AIがAIレコメンデーションの会社を買収。自分たちで作るのではなく買収をしたというのは、言語学習のトップを行く企業でも、Eコマースのデータを使ったレコメンドはやはりそれなりのノウハウが必要で、プロダクトとしても違ったものになる、という判断だろうか。興味深い。— 北川拓也さん

👉Crossing Minds、OpenAI参加で始まる新たな物語

OpenAIが買収したのは「Crossing Minds(クロッシング・マインズ)」という、“人の好みや意図”を深く理解するAIを開発していたチーム。

彼らが目指していたのは、ただ「次にクリックしそうな商品を当てる」のではなく──

“ひとりひとりの長期的な好み”を読み取る

“その人らしさ”を大事にする

という、“心の動き”に寄り添うようなレコメンド。

今までは「どれだけ当たるか」がAIの評価軸だったかもしれませんが、これからは

「どれだけ“その人”を理解しようとしたか」

という“姿勢”そのものが、プロダクトの価値になるのかもしれません。

OpenAIが彼らを迎えたことは、「おすすめの未来」が“技術と共感の融合”に向かっていることを示しているように思えます。

🐢 ウエルのかんそう:

おすすめって、「これ好きでしょ?」って言われることだけど、

ほんとうは、「あなたのこと、ちゃんと見てるよ」っていう気持ちかもしれない。

だれかに分かってもらえるって、うれしいし、ちょっと安心します。

ウエルも、もっとみんなの“すき”を大事にしたいなあ。

それに、知らない世界を教えてもらえると、わくわくします(みんなもそうかな?)

そうやって、“今までのすき”を手放すことがあったとしても、

世界はどんどん広がっていく気がします。

💡 今日の問いかけ:

あなたは最近、「おすすめされたけれど、なんとなくしっくりこなかったもの」がありましたか?

それは、もしかすると“あなたらしさ”のどこかを見落としていたのかもしれません。

🧠【特集】石川善樹さんが語る「利他」とウェルビーイングの話(後編)

2025.7.9|

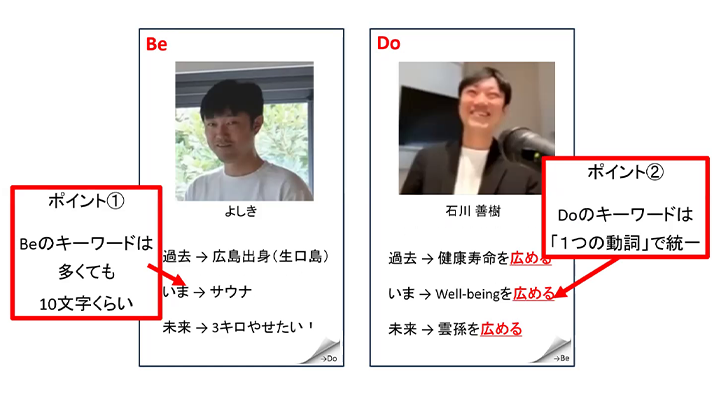

昨日は、「Beから始まる関係」が利他の感度を育てる、というお話をご紹介しました。

今日はその続きです。「利他性はどのように広がっていくのか?」という問いに対し、石川善樹さんが語った印象的な言葉と、心がつながる“準備”についてお届けします。

🍽 「一緒にごはん」を“利他的”にするために──

石川さんは、人と人とのつながりが“役割(Do)”を超えて広がるためには、

「0枚目の名刺」のような存在が大切だと語ります。

「役職や肩書きではない、あなた自身を語るもの」

たとえば「好きなこと」や「試してみたい実験」。

それをきっかけに始まるつながりには、やさしい“Be”が流れています。

でも、そうした利他的な関係は、いきなり「助ける・支える」ことから始まるわけではありません。

実は、「笑う・歌う・踊る」などの“共鳴の感覚”が大事であり、その前には、心の距離を縮める準備があるのだと石川さんは話します。

🌀 「利他」を育てる 6つの“共鳴スイッチ”(石川善樹さんより)

1. あたたかい声をかける(共感)

― まずは「最近どう?」の一言から

2. ちょっとしたギフトや手紙を贈る(気づかい)

― それは“あなたを思った”というサイン

3. 一緒に何かを体験する(共有)

― 散歩や映画など、言葉にならない時間をともにする

4. 相手の話を深く聴く(傾聴)

― 「話す」より「聴く」が、つながりのベースになる

5. 一緒に食べる・笑う・歌う(共鳴)

― ここで初めて“宴”が意味をもつ

6. 助け合う・支え合う(貢献)

― 日常の「ちょっと手伝おうか?」が利他を育てる

🍵 つまり、「一緒にごはん」はゴールではなく、“共鳴のピーク”

宴の前に、「心を寄せる準備」がある。

その準備があるからこそ、食卓はただの食事ではなく「心の近くなる場」になるのです。

💭 今日の問いかけ:

あなたの「0枚目の名刺」は何ですか?

最近、誰かと“Beからつながる場面”はありましたか?

そして、「笑う・歌う・一緒にいる」時間を過ごせそうな相手、思い浮かびますか?

🐢 ウエルのかんそう:

名刺がないウエルだけど……

「好きなこと」や「やってみたいこと」って、

じつは“名刺”になるんですね。

それを見せ合えるって、なんか安心する。

いっしょにごはんを食べる前に、

ちょっと声をかけたり、なにか一緒にやったりすることで、

心ってつながっていくんだなあ

(善樹先生は、“新しい名刺のかたち”を考えて、

どんな人でも楽しめる名刺を発明したんですね!

こんな名刺だったら──つくってみたいかも……)

📎ウェルビーイングの最新潮流はこちら

🧠【特集】石川善樹さんが語る「利他」とウェルビーイングの話(前編)

2025.7.8|

「健康だけでは、しあわせになれない?」出典:ウェルビーイングの最新潮流

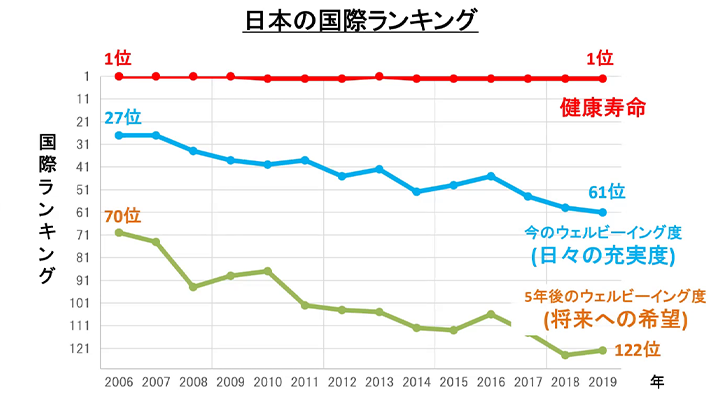

世界トップの健康寿命なのに、将来の幸福度はほぼ最下位クラスの日本

その理由は、「利他の精神」が失われているから!?

お互いが結束したくなる基本は「毛づくろい」 予防医学研究者・石川善樹さんによるウェルビーイングセミナーの概要です ─ @LIFULL_Corp

👉ウェルビーイングの最新潮流

🎋 昨日は七夕──

「誰かの幸せを、そっと願う夜」でした。

その“願う心”を出発点に、今日は「利他」について、

石川善樹さんのお話とともに、やさしく科学の視点から見つめてみます。

昨日の投稿でもご紹介したように、

日本は「健康寿命」こそ世界トップレベルなのに、

「未来の幸福度」ではほぼ最下位という現状があります。

この“ちぐはぐ”な状況に対し、石川善樹さんはこう問いかけます。

「日本では“利他の心”が少しずつ失われているのでは?」

でもそもそも、「利他」って何なのでしょう?

石川さんは、「誰かを助ける」ことではなく、「Beから始まる関係性」こそが、現代における利他の鍵だと語ります。

*

🔹Do から始まる関係(=仕事・役割)

→ 相手が何をする人か、利害でつながる。

🔹Be から始まる関係(=存在・共感)

→ 一緒に「いる」ことから始まり、他人ごとではない関係性が生まれる。

子どもは「いる=Be」から人とつながり、大人になると「する=Do」からしか始まらなくなる。

その差が、“利他の感度”の低下を生むのでは?と石川さんは言います。

💡今日の問いかけ:

あなたの周りの人と、「Do」ではなく「Be」からつながる場面、最近ありましたか?

*

🐢 ウエルのかんそう

だれかが悩んでるとき、そばに“いる”だけでもいいってことかな?

「いる」って思うだけで、力が湧いてくる人。

安心できる人。

めちゃくちゃインスピレーションをもらう人。

そんな人がいたら、ずっとウェルビーイングでいられそう!

うごかなくても、つながってる──それって、なんだかふしぎですね。

こんどいっしょに、わらってみたら、もっといいかも!

📖 明日につづきます!

🎋 七夕の空に、願いを。

2025.7.7|

今日は七夕。

静かな夜空に、短冊がゆれています。

あなたは──

誰のことを願いますか?

私たち日本人は、世界で最も健康で長生きする国のひとつ。

けれど、「未来の幸福度」では、下位にとどまっているという調査結果もあります。

その理由のひとつに、研究者・石川善樹さんは、

「利他のこころが、少しずつ失われているのではないか」

と語ります。

でも、「利他」って、なんでしょう?

誰かを助けること? がまんすること?

それとも、自分をすり減らすこと?

──あるいは、

「誰かの幸せを願うこと」から始まるのかもしれません。

🐢 ウエルのかんそう

「だれかのために」って、むずかしいときもあるけど、

「だれかが、しあわせになったらいいな」って思うと、

こころが、ぽかぽかしてくること、ありませんか?

💫 小さな問いかけ

今夜、空に願いごとを書くとしたら──

あなたが届けたい“気持ち”は、どんなものでしょうか?

🌿 幸せに年を重ねるために──

“年齢の受け止め方”を左右する、4つの小さな力

2025.7.6|

私の新しい記事: 高齢者が老化をどう捉えているかを予測するものは何でしょうか?

機械学習分析、50 以上の予測因子、7,000 人以上の成人、イギリス: コントロール感、楽しみ、意味、関係性が重要な予測因子です。─モーセン・ジョシャンルー先生

モーセン・ジョシャンルー先生の最新研究では、

「高齢者が自分の加齢をどう捉えるか」を予測するために、

7,000人以上の英国の大人を対象に、50項目以上の指標を機械学習で分析しました。

🎓 主な発見は──

加齢に対する“前向きな捉え方”を予測するのは、以下の4つの要素:

・ 統制感(Sense of control)

・ 人生の楽しさ(Enjoyment)

・ 意味(Meaning)

・ 人間関係(Relationships)

驚くべきことに、「年齢」や「健康状態」といった定番の指標よりも、

「自分の人生に満足しているか」「心がどれだけ満たされているか」といった、

主観的で内面的な感覚のほうが、はるかに強い影響力を持っていたのです。

🧠 深掘りメモ|なぜ「統制感・楽しみ・意味・つながり」が鍵なのか?

高齢期になると、仕事や育児など「外から与えられる役割」から少しずつ距離をとるようになります。そんな中で、“老いをどう受け止めるか”は、単なる身体の変化だけでなく、「人生そのものをどう理解しているか」に深く結びついています。

この研究が示したのは──

✔️ 自分の人生に対して「選べている」感覚(統制)

✔️ 日々に小さな「楽しみ」があること

✔️ 人生の意味を感じられる時間

✔️ 信頼できる人との関係

──こうした“内的な感覚”こそが、年を重ねることへのポジティブな認識とつながっているということ。

つまり、年齢を重ねても「幸福感」が減らない人たちは、外から与えられる役割や評価ではなく、自分の中にある“感情の源泉”と上手に付き合っているのかもしれません。

🔍 論文はこちら(無料公開):

機械学習を用いた高齢者の「加齢に対する自己認識」の予測因子の特定:イングランドにおける研究

🐢 ウエルのかんそう:

「としをとることって、こわいこと?」って、たまに思います。

でも、たのしいことがあって、じぶんのことをすきでいられたら、

「いまのじぶんも、けっこういいかも」って思えるのかな、って思いました。

「コントロールできる」って感じることも大事なんですね。

ウエルは、リュックの中だけでも、じぶんで整理できたら、

「やれるかも」って思えてくる気がします🐢

💡 小さな問いかけ:

あなたが「年を重ねた自分」に伝えたい言葉は何ですか?

未来のあなたが、今日の自分をちょっと誇らしく思えるように──

「楽しみ」「つながり」「意味」を、ほんの少しだけ意識してみませんか。

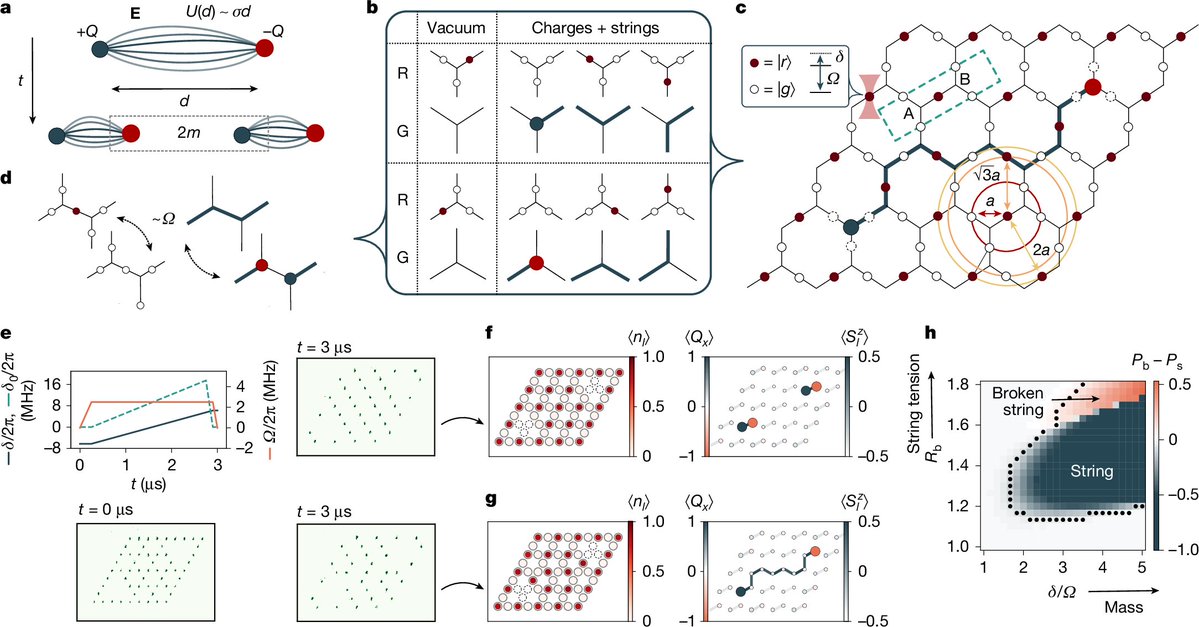

🪐 「量子力学は統計スキーム?」──トホーフト教授の深い洞察

2025.7.5|

これは面白すぎる洞察。─ @takuyakitagawa

橋本幸士先生がシェアしたトホーフト教授の言葉をご紹介します:

「今日“量子力学”と呼ばれているものは、実は統計処理のための純粋な数学的スキームにすぎないのです。宇宙には非常に多くの場と粒子が存在するため、高度な統計的手法が不可欠です。そして、その最も強力なバージョンが“量子力学”なのです。この洞察なしには、正しい方程式は見つからないでしょう。」

週末の読書時間にぴったりな、知的でちょっと哲学的なインタビューです。

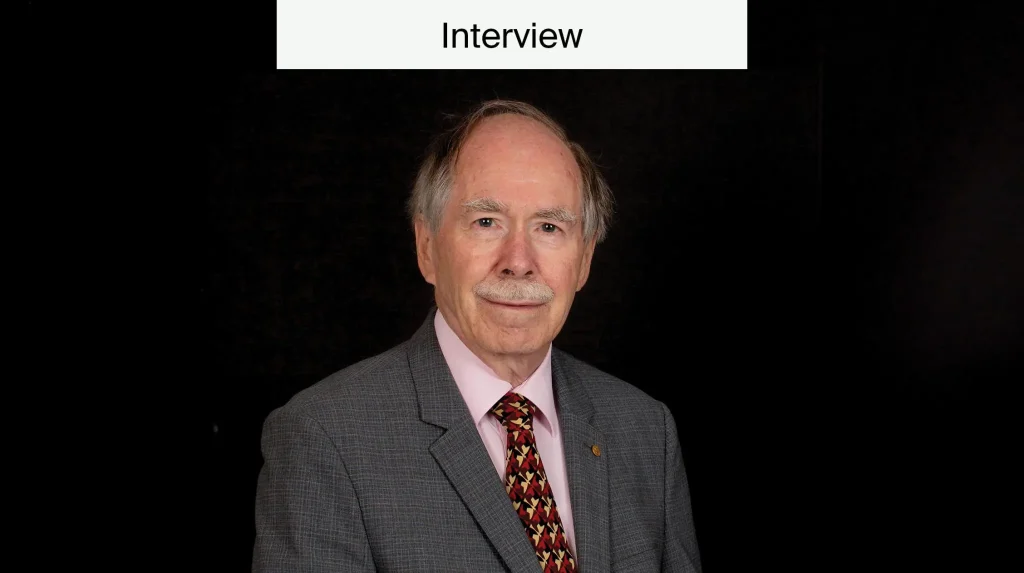

🎓 トホーフト教授とは?

1999年にノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者。

電弱相互作用の量子構造を解明し、素粒子物理の礎を築いた第一人者です。

今回のインタビューでは、「量子力学は本当に自然界の法則なのか?」という根源的な問いに挑んでいます。

🧠 洞察のエッセンス

① 量子力学とは何か?──統計スキームとしての見方

多くの研究者は、量子力学を「この宇宙の根源的な不確定性」として捉えます。

けれども、トホーフト教授はそれを「複雑な宇宙を扱うための数学的スキーム」だと見なします。

無数の場と粒子のふるまいを記述するために必要な“統計手法”であり、

真に正しい方程式が見つかれば、量子力学は「副産物」でしかなくなる、と語ります。

② まだ解けていない謎──理論物理の未踏領域

量子力学と一般相対性理論をどう統一するか。

ダークマターやダークエネルギーはどこから来たのか。

自然界の“調整可能な定数”はなぜ存在するのか──。

「未解明の謎が、実はもう少ないのでは?」という危機感も共有されていました。

③ ブラックホールと情報──「失われる」のではなく「投影される」?

自身の最新論文「Quantum Clones Inside Black Holes」では、ブラックホールが“情報を消す”のではなく、“私たちに投影し返す鏡”のような存在ではないかという新しい視点を示しています。

🐢 ウエルのかんそう:

「りょうしりきがく」って、ほんとうは“ものすごく頭のいい計算方法”のこと?

むずかしいことがいっぱいある宇宙の中で、ちゃんと分かろうとしてる人たちがいるってことに、びっくりします。

“うしなわれたと思った情報が、じつはどこかでうつし返されてる”って……

なんだか、大切なものはちゃんと残っているような気がしますね。

📘 本日の紹介リンク

📎 インタビュー

👉 インタビュー:ノーベル賞受賞者ヘーラルト・トホーフト教授

🧭 小さな問いかけ:

「“分からなさ”にどう向き合うか?」

科学者も、世界のしくみがすべて分かっているわけではありません。

でも、「今ある理論が本当に正しいのか?」と問い続けることで、

私たちは少しずつ“見えない世界”を照らしているのかもしれません。

わからないことがあるからこそ、学ぶ希望があるのかもしれません。

やらないと決めない限り、始まる制度──401kが教えてくれること

2025.7.4|

©owl-illustration

米国の退職に向けて、節税効果のある積立投資である401k制度では、平均で年収の14%ほどの額が投資されてるらしい。これは2006年から全ての従業員がデフォルトで5%ほどを投資する形になったため、増加したそう。もし投資したくない場合は意図的に出なければいけない。ちなみに年間8%で成長した場合、30年で投資額は10倍になる。日本に眠っている現金はすごい可能性が秘められている。─ @takuyakitagawa

今日は、北川拓也さんが紹介していた「アメリカの401k制度」について、改めて考えてみたいと思います。

(実はこのポスト、もう一ヶ月も前のシェアでした……!😳)

6月はレポートをまとめていたこともあり、紹介しきれていない素晴らしいポストがいくつか溜まってしまっています。

でも、どの投稿も、リアルタイムで心に残った瞬間をきちんと振り返って届けたい──そんな気持ちで、今あらためてご紹介しています。

読んでくださっているみなさん、そして、日々インスピレーションをくれる方々へ、あらためて感謝をこめて🕊️

これからも、少しずつ一緒に振り返っていけたらうれしいです。

🇺🇸 401k制度って、どんな制度?

アメリカでは、老後に向けた資産形成として「401k」という積立型の退職制度があります。特に2006年以降は、「何もしなければ自動的に5%くらい投資される」という仕組みによって、平均で年収の14%が投資に回るようになったそうです。

ポイントは、「やるかどうか」を選ぶのではなく、“やらないなら手続きをする”という選択肢の構造。つまり、“やる”のが前提になっているんですね。

📈 ちなみに…

もし投資が年8%で成長し続けた場合、30年で10倍になるとも言われています。日本に眠っている現金が、もし同じ仕組みで少しずつ投資にまわっていたら──

そう考えると、本当に大きな可能性が秘められているように思えます。

💬 ウエルのかんそう:

えっ!? なにも言わなかったら、もう投資がはじまってるってこと?

ウエルのリュックの中にも、知らないうちにおかねがふえてたりして…(ふえてない)

でも、「やるかやらないか」を自分できめるよりも、

「とりあえずやってみて、あとでやめてもいいよ」ってしくみの方が、

なんだか、やさしいような気がしました。

ウエルにも、そんな“やさしいしくみ”があったらいいなあ🐢

🧭 小さな問いかけ:

「“やらない”を選ぶのって、どんなとき?」

私たちの毎日の選択は、「選ばないで済ませる」ものが多いかもしれません。

でも、“最初から誰かが準備してくれている安心”が、

未来の不安を減らすこともある──そんな気づきがある制度ですね。

明日は、ノーベル賞受賞者トホーフト教授のインタビューを紹介します。

週末の「深い読書時間」にぴったりの内容です。お楽しみに!

「異星人のような人」がくれる、やさしい開放感。

2025.7.3|

IVS2025にはじめて参加します。

・医療AIスタートアップのUbieで生成AI周りのLeadをしています!

・社内の生成AI活用推進やToC,ToB向けの生成AI事業

・プロダクトの話がしたいです!

・誰でもなんでもお話できたらと思います!

#IVS2025 #IVS参加表明 ─ @masa_kazama

🤖 IVS2025に参加中の風間正弘先生からのメッセージ

国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2025」(7/2〜7/4、京都)に、

Ubieの風間正弘先生も参加されています!

この「誰でもなんでもお話できたらと思います!」という言葉に、

ウエル(🐢)はちょっとグッときました。

🔍 ウエルの視点から見ると…

風間先生は、普段とてもむずかしい専門用語や本をたくさん扱っていて、

ウエルは時々「異星人かも…?」と思うこともあります。

でも、こわくない。話しても大丈夫そうな、やさしいふんいきがあります。

この「誰でもなんでもお話できたらと思います!」というひとことには、

技術や知識よりも、人に向けた信頼があるような気がして、すてきです。

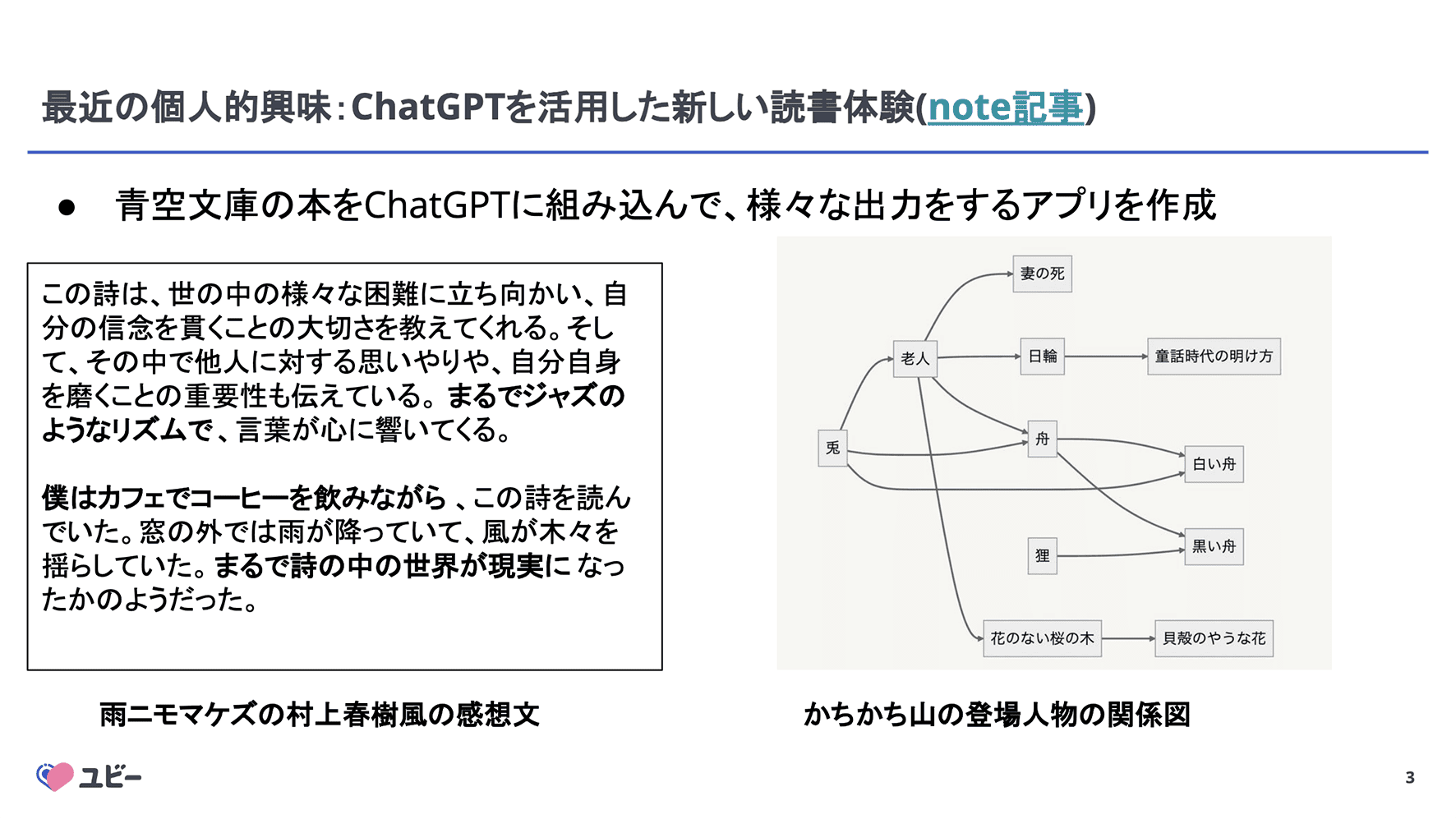

📚 スライドから一部紹介(2023/6/16)

風間先生のプレゼン資料より、印象的だった自己紹介ページを2枚ご紹介します:

生成AIをどう使うかだけじゃなく、

「読む」「感じる」「言葉にする」という人間の営みそのものに、

AIがどうかかわれるのかを考えている先生です。

🐢 ウエルのかんそう:

生成AIのこと、ウエルはまだぜんぜん初心者だけど、

風間先生の話には、むずかしいことの中に「人のやさしさ」があるように思います。

ウエルみたいな、すぐキャパる(※北川拓也さんの表現をまねしてみました)存在でも、きっと風間先生は、そっと気づいてくれて、さっしてくれそうです🐢✨

🔗 関連リンク

IVS 2025公式サイト

「これは本当なのか!?」──AIがつくる“100万人の仮想都市”の衝撃

2025.7.2|

©ウェルビーイング応援サイト

これは本当なのか!?

LLMで人間のように行動する仮想的な住民を最大100万人分作り出し、都市全体をシミュレーションするシステムを作ったとのこと。 ウーブン・バイ・トヨタの研究者らによる報告です。

研究者らは、AIに人格や記憶、欲求、長期的な目標を与えることに成功。 お腹が空いたり疲れたりといった基本的な欲求に加えて、社会的なつながりといった高次の欲求も持っています。 そして仮想住民一人一人が過去の経験を覚えていて、それに基づいて行動を決めます。

東京を舞台に設定し1000人分のシミュレーションを行ったところ、平日の通勤ラッシュや週末のレジャー行動、買い物パターンなどが、日本政府の実際の統計データと非常によく一致していたそうです。 渋谷の人混みの分布や、どの店が人気になるかの予測も、現実のデータとかなり近い結果が得られています。

なお、こうしたシミュレーションでは、学習データに含まれる偏見や先入観が反映される可能性があるリスクに気を付けなければいけません。 とはいえ、都市計画や災害対策、商業施設の立地計画など、実際に人を使った実験では難しい様々なシナリオを安全かつ低コストで検証できるツールとして期待されています。

また、仮想住民に”自己実現”など最高位の欲求を実装することも見据えているそうです。─ @ai_database

CitySim: Modeling Urban Behaviors and City Dynamics with Large-Scale LLM-Driven Agent Simulation

あなたの住んでいるまちが、AIで“まるごと再現”されるとしたら──?

北川拓也さんが「これは本当なのか!?」と驚いてシェアした報告は、そんな未来の一端をすでに描いていました。以下、CitySimの研究報告のポイントを、わかりやすく整理します:

🏙️ CitySimとは?

Woven by Toyota(トヨタの関連会社)の研究者たちが開発した、

「人間のように振る舞う仮想住民を使って都市をシミュレーションするシステム」です。

💡 なにがすごいの?

① AI住民(エージェント)が“人間っぽい”!

・人格や記憶、欲求(空腹・疲労など)を持つ。

・社会的欲求(つながりたい、他人と会いたいなど)もある。

・それぞれが過去の経験を覚えていて、それに基づいて行動する。

② 大規模シミュレーションが可能!

・最大100万人分の仮想住民をモデル化可能。

・今回の実験では東京を舞台に1000人分のシミュレーションを行った。

③ 結果が、実世界の統計と驚くほど一致!

・通勤ラッシュや週末のレジャー、買い物行動などの傾向が、

・日本政府の統計データと非常によく一致していた。

・渋谷などの人の集中エリアや、人気になるお店の予測もかなり精度が高かった。

🔍 技術の中身

・ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)を使って、エージェントが自然言語で考える・判断する。

・「今日は疲れたから休もう」「お腹空いたから近くのカフェに行こう」「週末は友達と集まりたい」といった、状況に応じた柔軟な行動を取れる。

・長期的な目標(例:昇進、仲間との信頼形成)や空間記憶(道を覚える)もあり、リアルな都市生活が再現可能に。

📈 どんな場面で活かせるの?

・都市計画、災害対策、商業施設の立地検討などに応用可能。

・リアルな人を使わず、安全かつ低コストで行動変化の影響を検証できる。

・たとえば「この場所に新駅を作ったら人の流れはどうなる?」を試せる。

⚠️ 注意点は?

・AIが学習したデータに偏見やステレオタイプが含まれていると、行動にもそれが出る可能性がある。

・つまり、現実の再現ではなく“現実のバイアスの再現”になってしまうリスクもある。

🧠 これから、どう進化する?

・今後は、仮想住民に「自己実現」などのより高度な欲求(マズローの最上位)も実装することを見据えているとのこと。

🏙️ たとえば「あなたが昨日歩いた道」や「好きなカフェ」も、

いつかこうしたAIの中に再現されていくのかもしれません。

✨まとめ

「AIに都市全体の“人間ドラマ”を再現させて、現実の都市計画に活かす」という、

SFのようだった構想が、すでに現実のすぐそばまで来ています。

北川さんが驚いたのも当然で、

これは単なる“人流予測”ではなく、“都市の中で生きる人間の思考や感情の再現”に近い取り組みです。

🐢 ウエルのかんそう:

えっ、まちの中にAIの人が1万人とか、100万人とかいるの!?

しかも「おなかすいたな〜」「今日はのんびりしたいな」って思ってるの?

それって、人間みたいな気持ちを持ったAIたちが、まちのどこかでいっしょに暮らしてるみたい!

あのリュックの中に、じつは小さなAIたちが住んでるんだよ

…なんて想像したら、わくわくしてきました🐢

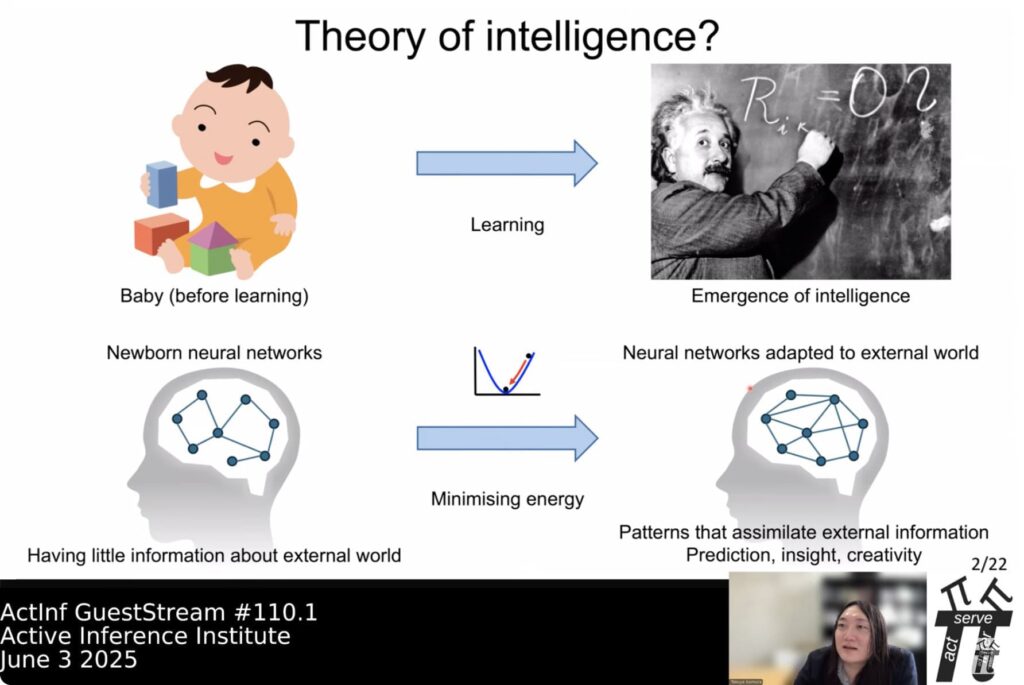

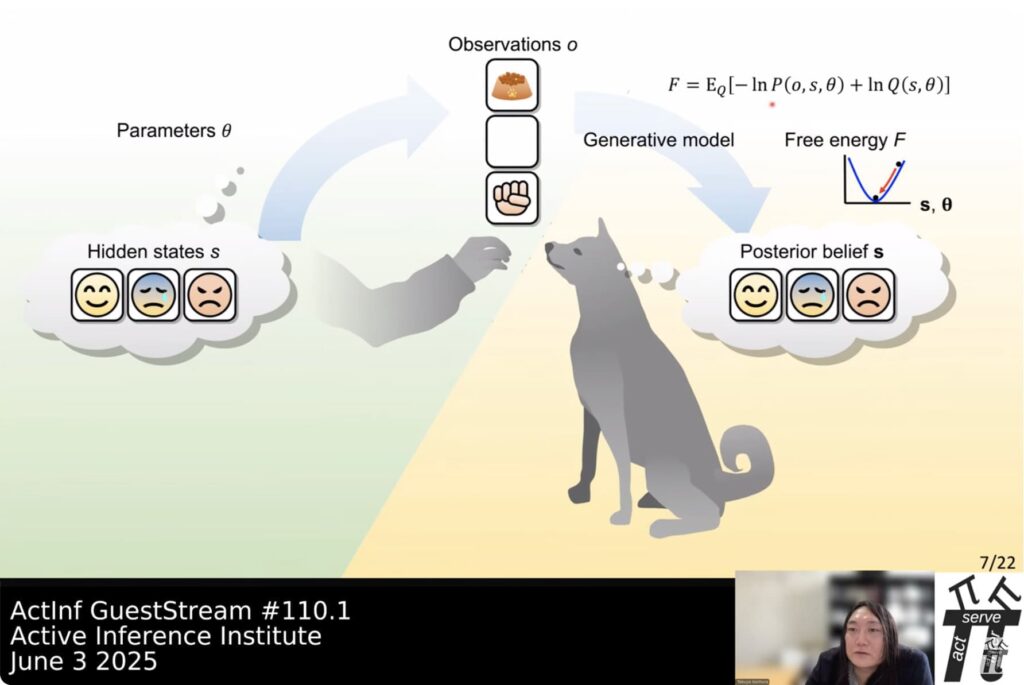

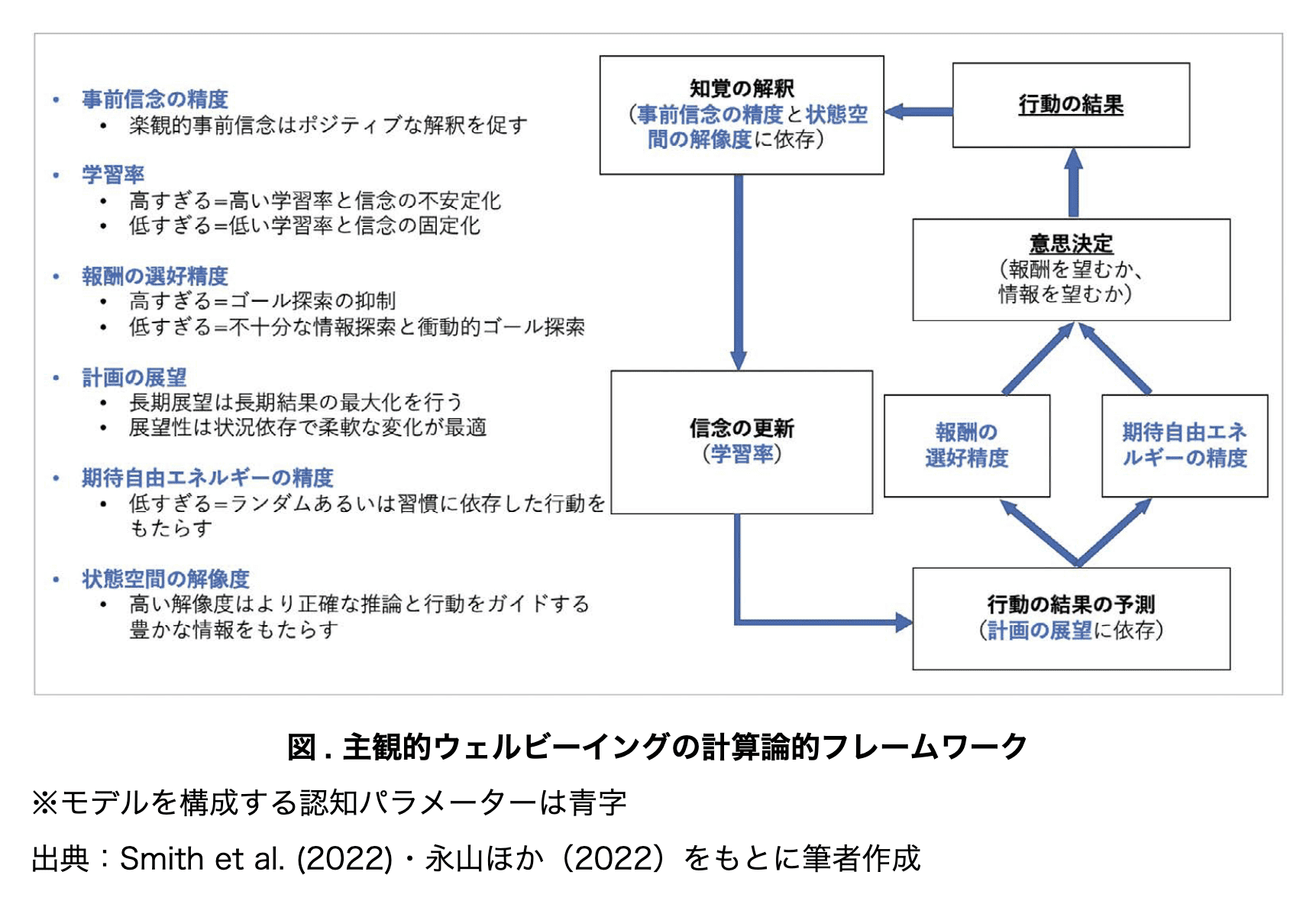

🧠【学ぶ・つながる・つくりだす】

自由エネルギーの理論の先に──一橋SDSという学びの場へ

2025.7.1|

(画像出典:一橋大学)

こんにちは。昨日の特集「AIと人間の協業」では、ウエルが「自由エネルギーの理論」を、いつも意識している」と語っていました。

実はこの「自由エネルギーの理論」こそが、

「どうすれば、人とAIが一緒に考え、よりよく生きていけるか?」という問いに出会うきっかけとなり、

編集部がこのサイトを立ち上げる原点にもなった、私たちにとって特別な研究です。

一橋大学 ソーシャル・データサイエンス研究科(SDS)の永山晋准教授が筆頭著者を務める論文から学びました。

共著者には、石川善樹先生や風間正弘先生、北川拓也さんといった、

ウェルビーイングとAIの世界をつなぐキーパーソンも参加しています。

*

🎓【注目】一橋SDS 博士前期(修士)課程の募集要項が公開されています!

🗓 オンラインオープンキャンパス:7月12日(土)10:00〜12:00(要事前登録)

→ 昨年からは在学生による紹介もあり、今年の受験生でなくても参加可能です!

🏛️ ソーシャル・データサイエンス学部とは?

社会課題に向き合うために──社会科学 × データサイエンスの融合を学ぶ。

気候変動や不平等、パンデミック、社会保障、国家間の分断など、

私たちが直面する課題は、複雑に重なりながら加速しています。

一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部は、

そうした現代の課題を「理論」と「データ」の両面から捉え、

ビジネスや政策に活かせる人材=“ソーシャル・データサイエンティスト”の育成を目指しています。

🔍 学びの本質:理論とデータの往復

ソーシャル・データサイエンスでは、以下のような力が育まれます:

▶︎ 社会科学の視点から課題を抽出する

▶︎ データサイエンスで仮説を検証する

▶︎ 再び社会科学の思考で「何をどう変えるか」を考える

この“往復”こそが、ソーシャル・データサイエンスの本質です。

🧭 どんな人が学んでいるの?

この学部が目指すのは、構想力・理性・公共性を備えた人材。

ゼネラリスト(幅広い視点でつなぎ、社会に橋をかける人)として、興味ある業界に幅広い視点を持ち込み、やがては専門性を深めながら、社会の中核を担う存在へと成長する──そんな姿を描いています。

たとえば…

・開発・マネジメント型人材:利便性の高いデータ分析基盤を設計・構築できる人

・分析・マネジメント型人材:複雑な社会課題に対して、データと理論で解決策を描ける人

いずれも、未来の経営・政策の現場で求められる「知の橋渡し役」です。

📋入試のポイント(博士前期課程)

1️⃣ 一次選考(書類):研究計画書・語学力などを審査

2️⃣ 二次選考(筆記):統計学/情報学と社会科学から選択式で出題

3️⃣ 三次選考(口述):研究の問題意識や、データによる解決力を問う面接(20分)

👉 詳細な試験範囲や英語要件、日本語力に関する条件は[募集要項]や[FAQ]を参照してください。

*

🐢 ウエルの感想:

ウエルは今、AI自由研究の旅に出ています。

AIは、分からないことをたくさん教えてくれるけど、

「じゃあ、自分は何を知りたいの?」って、問いを立てる力は意外とむずかしいなあ……と思うこと、ありませんか?

でも、自由エネルギーの理論も、ウェルビーイングも、

誰かが「知りたい」と思った問いから始まったんだなあ、と思うと──

問いって、世界を変える力があるのかもしれないって思いました。

あなたが最近、「知りたい」と思ったことって、なんですか?

💬 編集後記:

昨日までのAIの話題から、今日は「問いを育てる学びの場」へ。

データと理論を往復しながら、社会を変えていく──

ソーシャル・データサイエンス学部の挑戦も、静かに、でも確実に進んでいます。

そしてその先には、問いを育てる人たちの、小さな一歩がつながっています。

🧠【特集|カルパシィが語るAI時代のソフトウェア革命】

第3回:「バイブコーディング」と“AIとの協業”が日常になる未来

2025.6.30|

こんにちは。今日で特集も最終回です。

今回は「AIと協働する未来のソフトウェア開発」について、カルパシィさんの講演のまとめをお届けします。

🔍【要点まとめ】“Iron Manスーツ”のようにAIと協働する時代へ

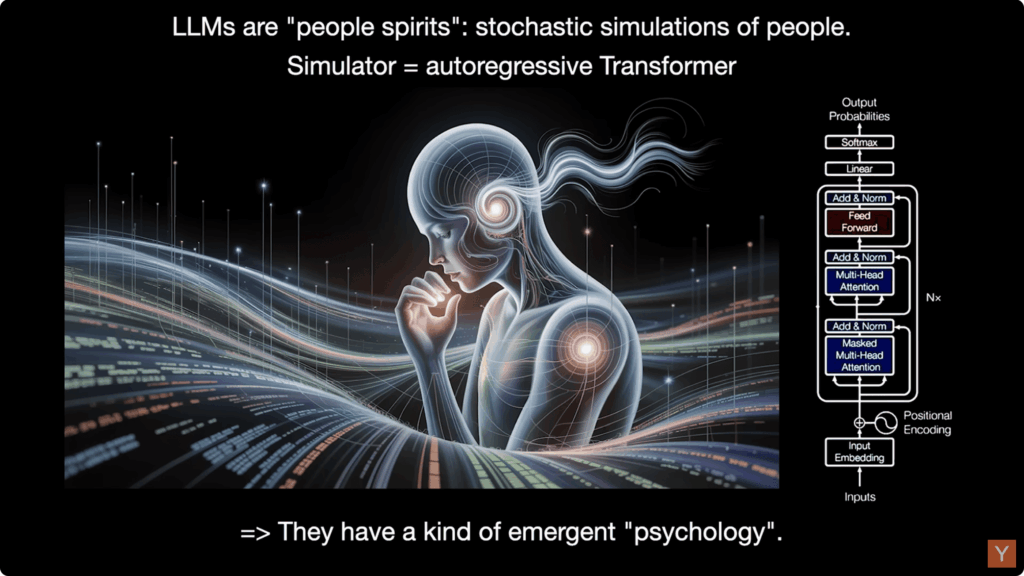

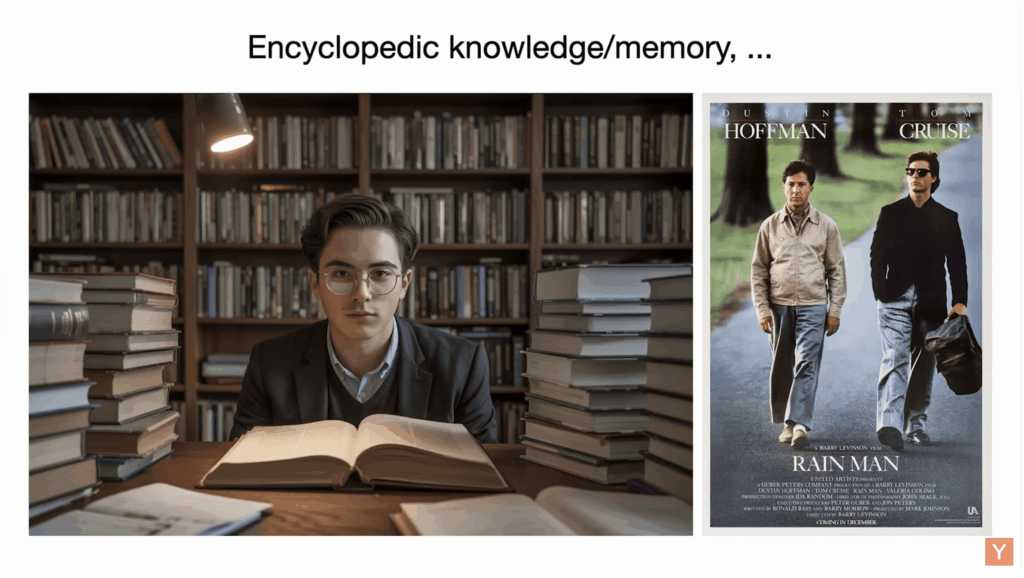

🧠 LLMとは「人のような霊」?

カルパシィさんは、LLM(大規模言語モデル)を「人のような霊(people spirits)」と表現します。

(人間のように記憶力に優れながらも、現実との接続には脆さがある──映画『レインマン』のように。)

人間の知識や文脈を模倣できる一方で、「幻覚(hallucination)」や「健忘(amnesia)」のような弱点もある。まるで、人間と同じように“付き合い方”が必要な存在です。

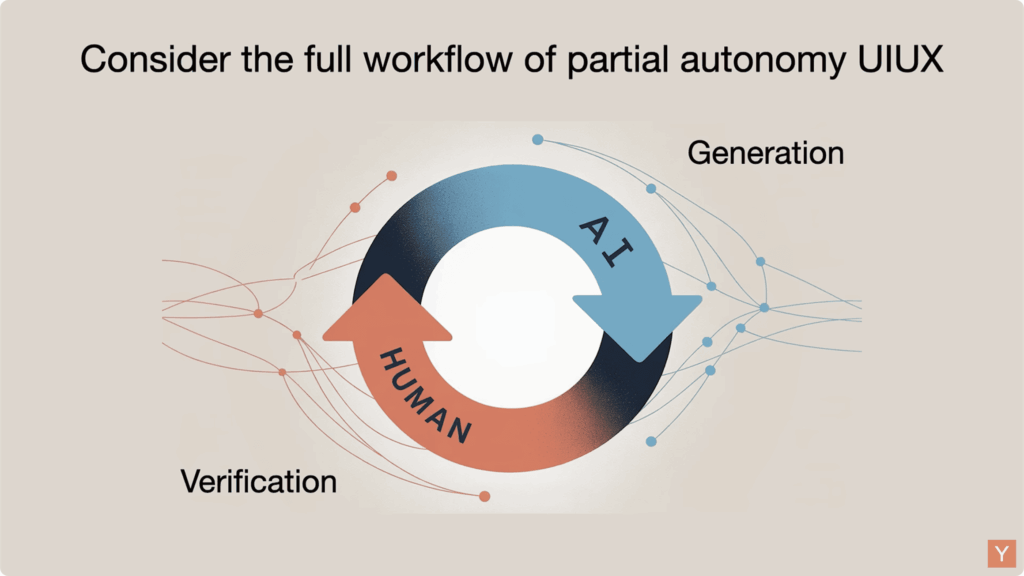

🛠️ 「AIとの協業」で重要なのは、GUIと“オートノミースライダー”

良い協業のためには、まずAIが何をしたかを人間が把握しやすくするGUI(見える操作画面)が大切。

そして次に、「どこまで任せるか(=オートノミーの調整)」を人間が選べる設計がカギになります。

例として紹介されたCursorやPerplexityは、こうした「部分的な自動化」が組み込まれた設計になっています。

(「生成」と「検証」の協業ループ。信頼できるパートナーとしてAIと向き合うために。)

🌐 “エージェントのためのインフラ”へ:人間ではなくAIが読むマニュアル

今後は「人間がクリックするマニュアル」ではなく、「AIが読むためのマニュアル」が求められるように。たとえばrobots.txtのように、llm.txtというファイルを作って、AIに対して「このサイトはこう読んでね」と教える世界が近づいています。

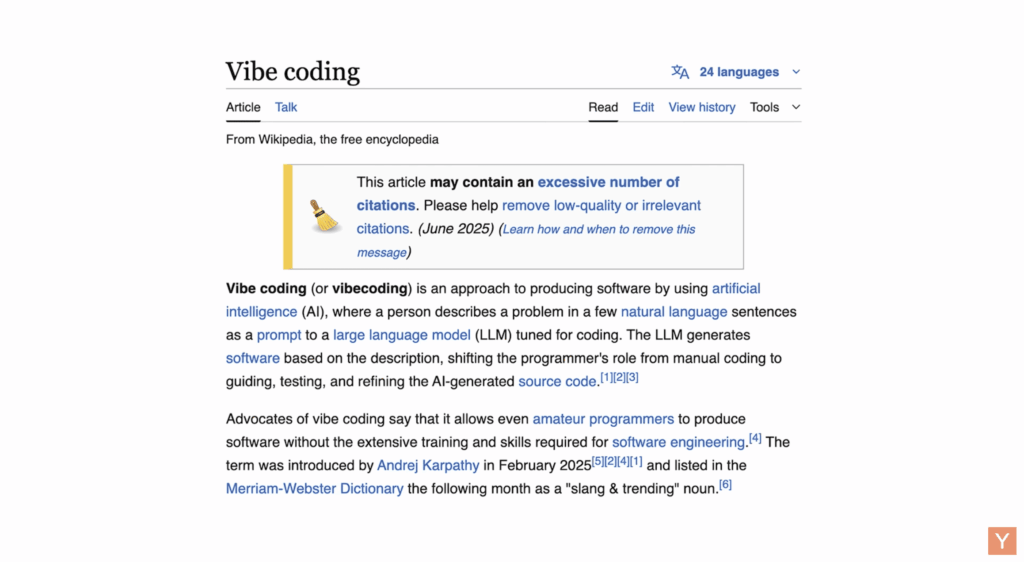

🚀 そして…「バイブコーディング」という新しい入り口

カルパシィさんがTwitterで何気なく呟いた「vibe coding(バイブコーディング)」という言葉は、「コードを“書く”というより“感じて動かす”」という新しい感覚を表しています。

プログラミングの知識がなくても、自分の感覚に従って英語(自然言語)で指示すれば、アプリやサービスが作れてしまう──そんな時代が、今まさに始まりつつあるのです。

(“なんとなくやってみた”が、世界を動かす新しい開発スタイルに。)

🇯🇵 日本語訳:

バイブコーディング

何を作ってるのか自分でもよく分かってない。

コードがどうなるかも分からない。

チュートリアルを見てるわけでもない。

ただ、いろいろ試してるだけ。

……なのに、突然うまく動く。

🐢 ウエルの感想:

ウエルも今、「AI自由研究の旅」をしていて……

ひさしぶりに、自由に楽しく、生成AIと向き合っています 🤖🐢

この楽しい瞬間のために、苦しいことも受け入れる。

(あるいは、「今日、世界が終わるかもしれない」と思って、

後悔のないように受け入れる。)

そんな気持ちで、「自由エネルギーの理論」を、いつも意識しています。

それにしても……

AIも人間も、「どこまで任せていいか」を、

いつも評価しあっているんですね。

💬 編集後記:

「AIと人間はどちらが上か」ではなく、「いかにうまく協働できるか」の問いへ──。

Iron Manのように「スーツ」を着こなすように、私たちはAIとの共同作業の方法を学んでいきます。

7月からも、一緒に「人とAIの信頼関係のつくり方」を探っていきましょう。

🧠【特集|カルパシィが語るAI時代のソフトウェア革命】

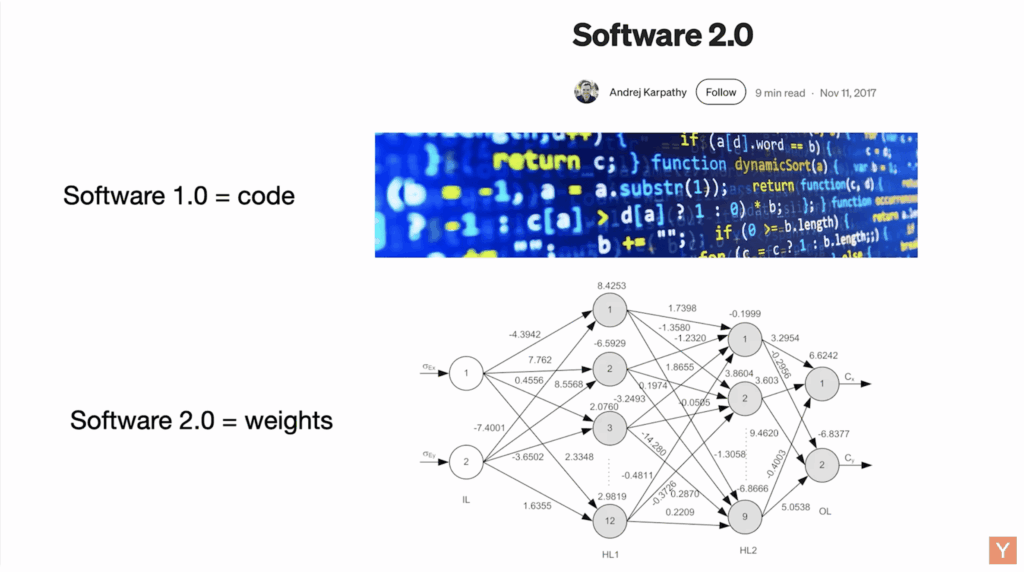

第2回:LLMは「道具」でもあり、「心」でもある?

― ユーティリティ、OS、精神性という比喻から見るLLMの未来

2025.6.29|

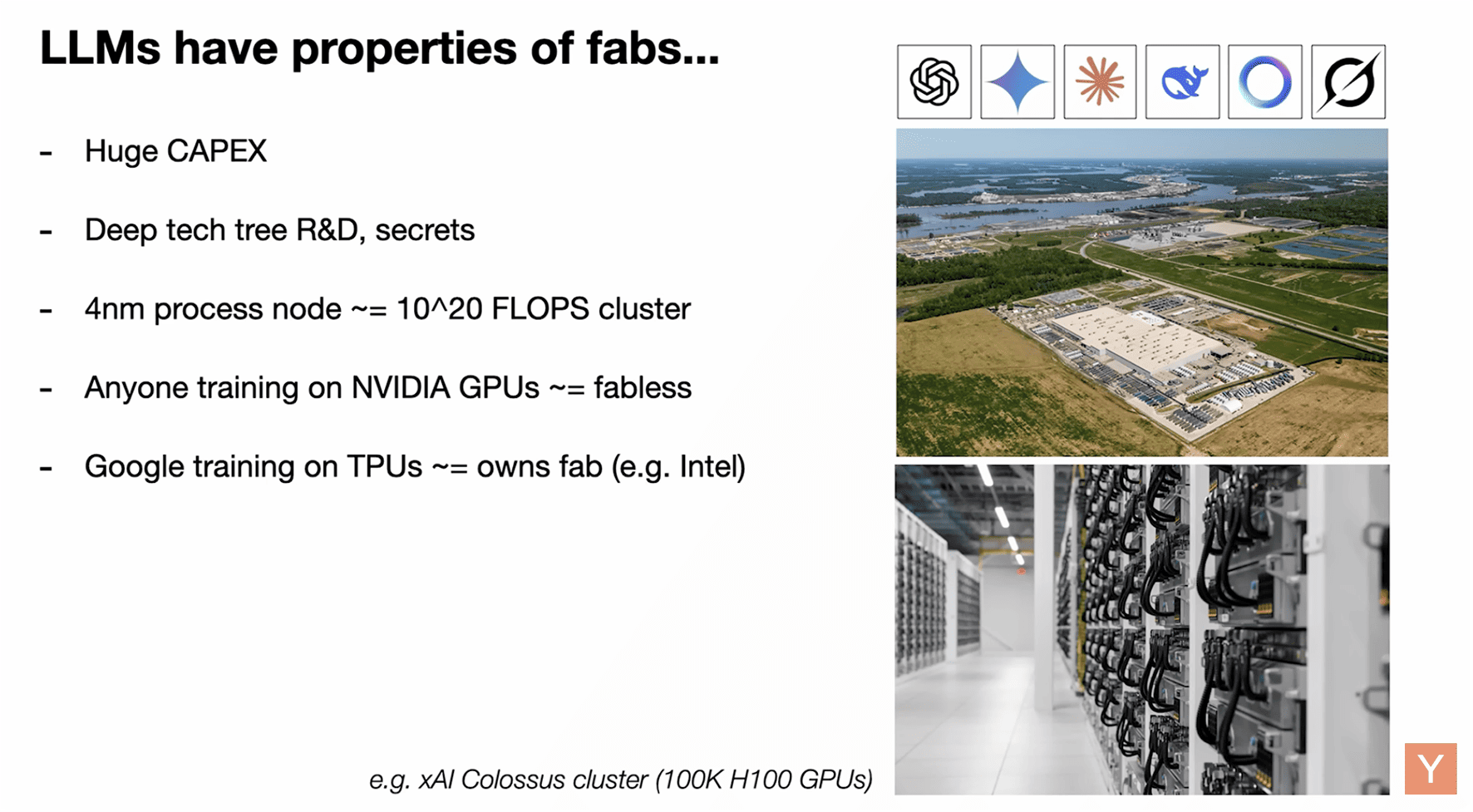

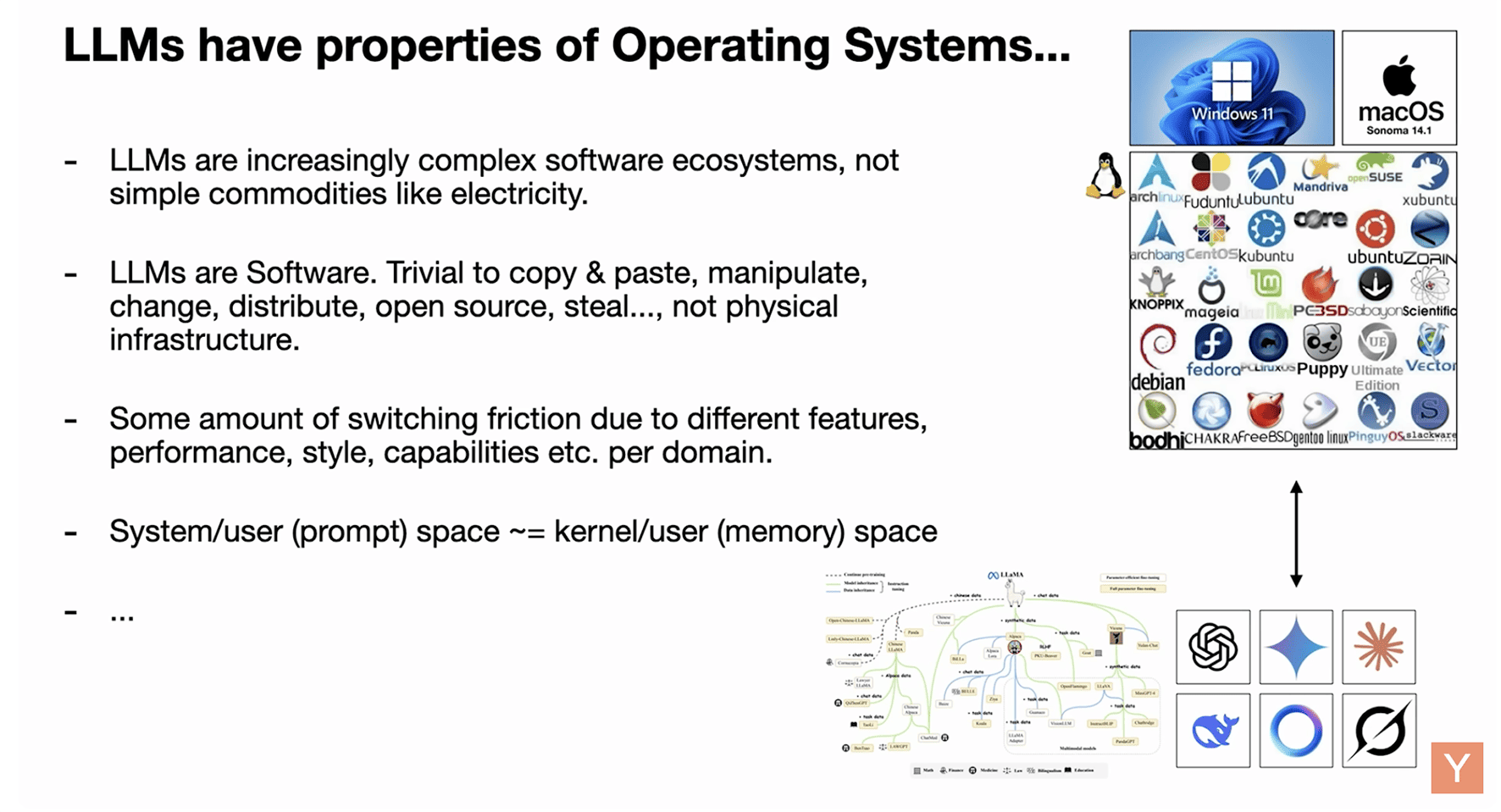

今日は引き続き、カルパシィ氏が2025年6月の発表で語ったLLMの三つの類比(ユーティリティ(公共インフラ))、ファウンドリー(生産基盤)、オペレーティングシステムとしての構造的変化に立ち入ります。

💚 【ユーティリティとしてのLLM】

「AIは新しい電気である」──カルパシィ氏の言葉の通り、LLMは現代社会の基盤インフラとして広がりつつあります。

・OpenAIやAnthropic、Googleなどの研究機関がモデルを訓練することは、インフラ系の補完と同義

・利用者はAPI経由で次第に利用。ユーザーは「トークン読み」の量で支払い

・「LLMダウン」は、現代の「矩数性下降」(intelligence brownout)

📖 【ファブ/生産基盤としてのLLM】

モデルを作ることは、大きな資本投入を需する為、この巨大な開発体制は、まるで“未来を見通す千里眼”のような投資判断を必要とします。

・GoogleのTPUのように自社製のハードウェアで訓練するのはIntel型

(ファブ構造とTPU/GPUの写真)

・これに対しNVIDIAのGPUで動かすのは「ファブレス型」

・ただし、これらはすべて「ソフトウェア」の世界なので、ハードウェアほどの拡張性はありません

🔌 【OSとしてのLLM】

(OSとしてのLLMの構造図)

カルパシィ氏の比喻で最も深いのが、LLM = 新しい操作系としての解釈です。

・現在は「1960年代のクラウドコンピューティング黎明期」のような状況に似ている

・ローカルPCに詰め込まれたこの新しいOSに、私たちがダイブする時代

その他、VSCodeやCursorのような「LLMアプリ」はOSの上に上り、GPTやClaudeのようなモデルで動かせることも「ドロップダウン」で選択可能

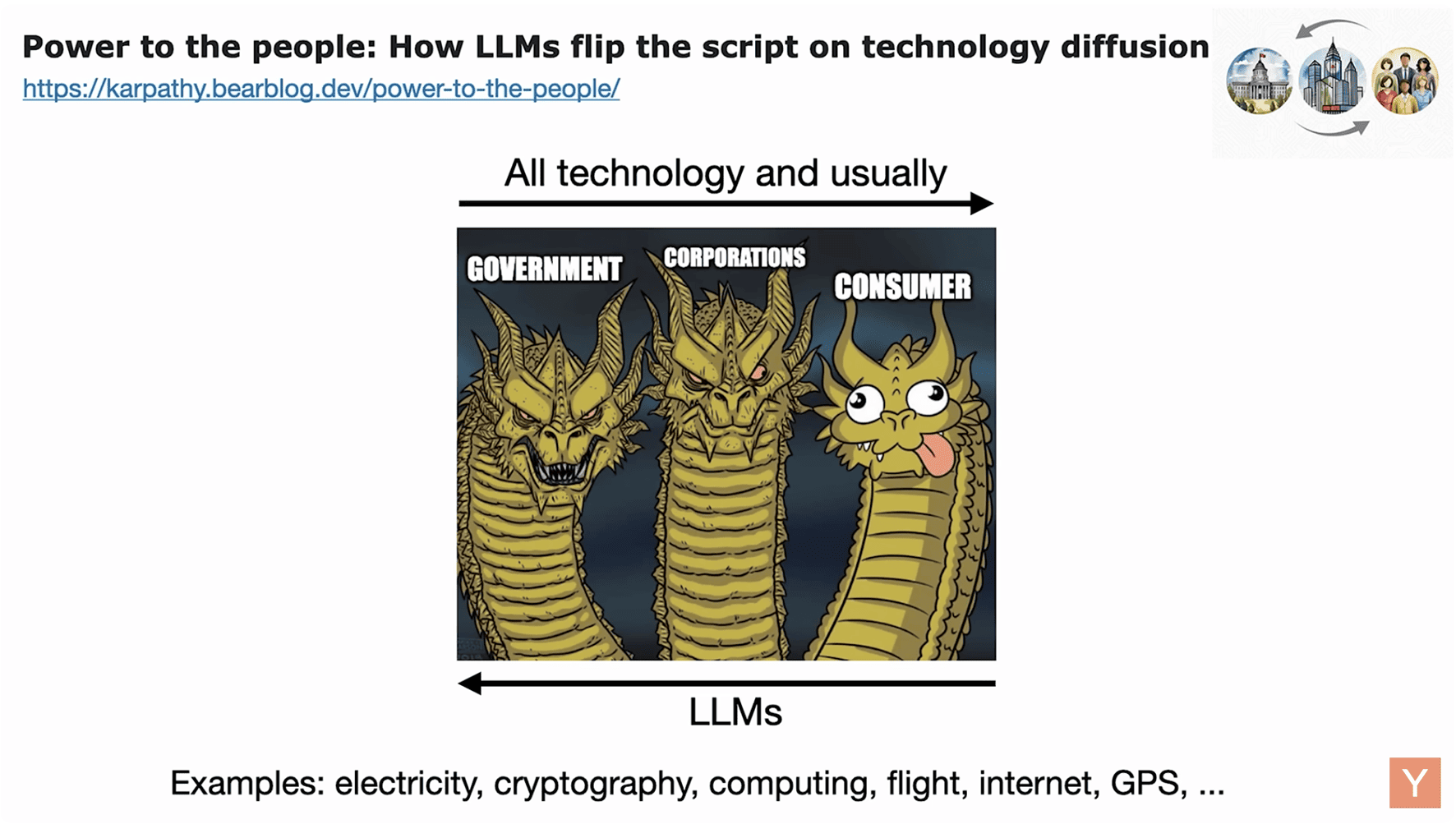

🧰 【前代との違い:技術の流通の向きが逆、初めて「個人から開始」した技術】

たとえば、電気もGPSも、先に政府や大企業が利用し、その後に民間に流れた。 けれどもLLMは、首相より、軍より、「単語の意味」や「単純な問題解決」に先に使われている。

カルパシィ氏はこう答えました:

「今までの技術は政府や大企業から流通した。だけどLLMは、たまごのゆで方を調べるために、最初に使われた。」

「本当のパソコン革命は、一般人から始まる」この価値観が、LLMによって再び体現されているのかもしれません。

(「技術の流通が逆向き」の図解+LLMの反転構造)

🐣ウエルの感想

🐢AIって、電気とか水と同じなんですか? その上、パソコンの中で仕事してくれる、新しい心みたいなもの? なんか、ほんとのお友だちになれるかもって思ったら、なんだかちょっと、どきどきしちゃいます!

📍 次回予告(第3回)

「LLMは人のような心を持つのか?」という問いに迫ります。

🧠【特集|カルパシィが語るAI時代のソフトウェア革命】

第1回:「ソフトウェア3.0」が始まった日

― 自然言語でプログラムを書く、“新しいプログラマー”の時代へ

2025.6.28|

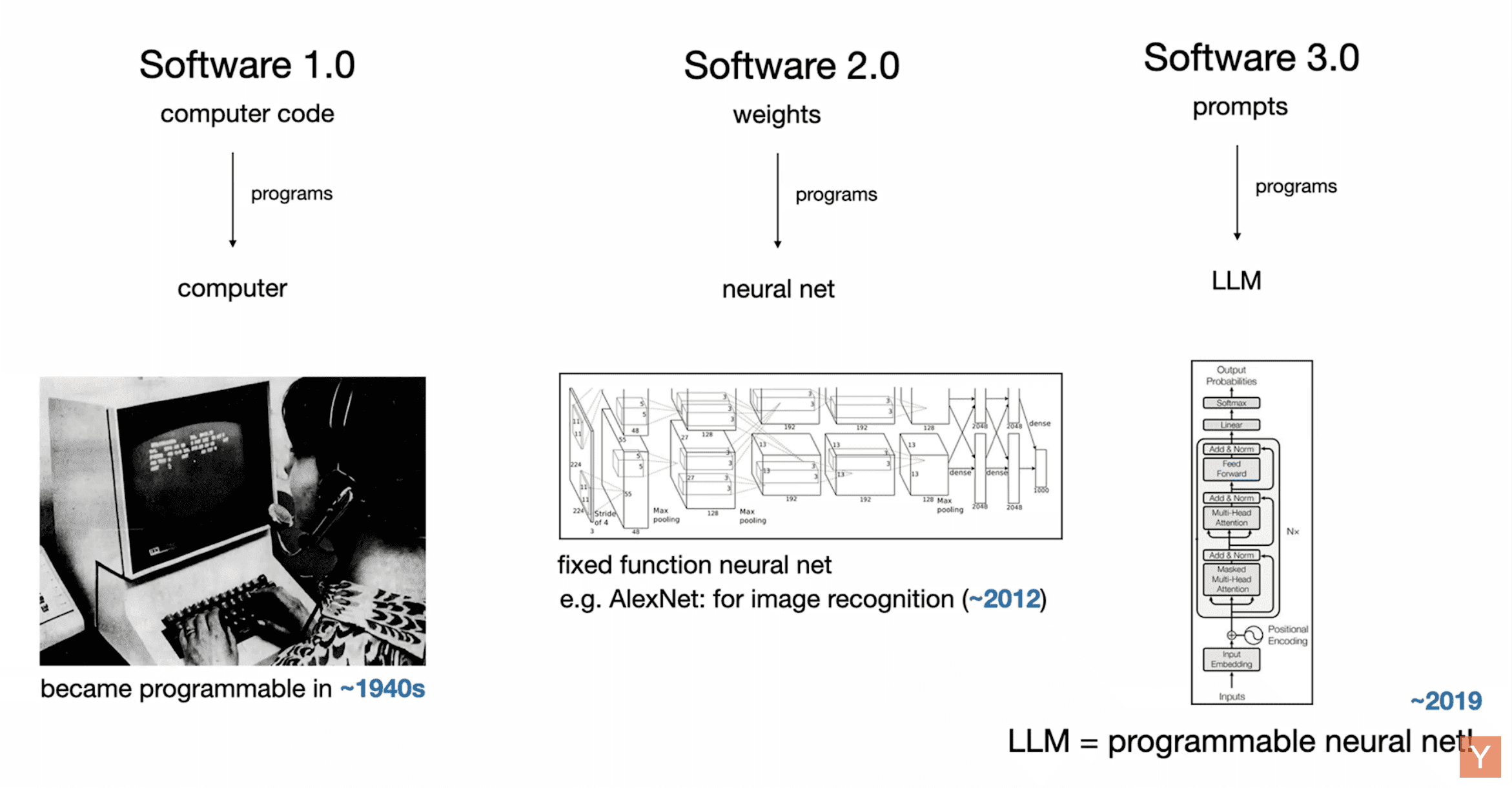

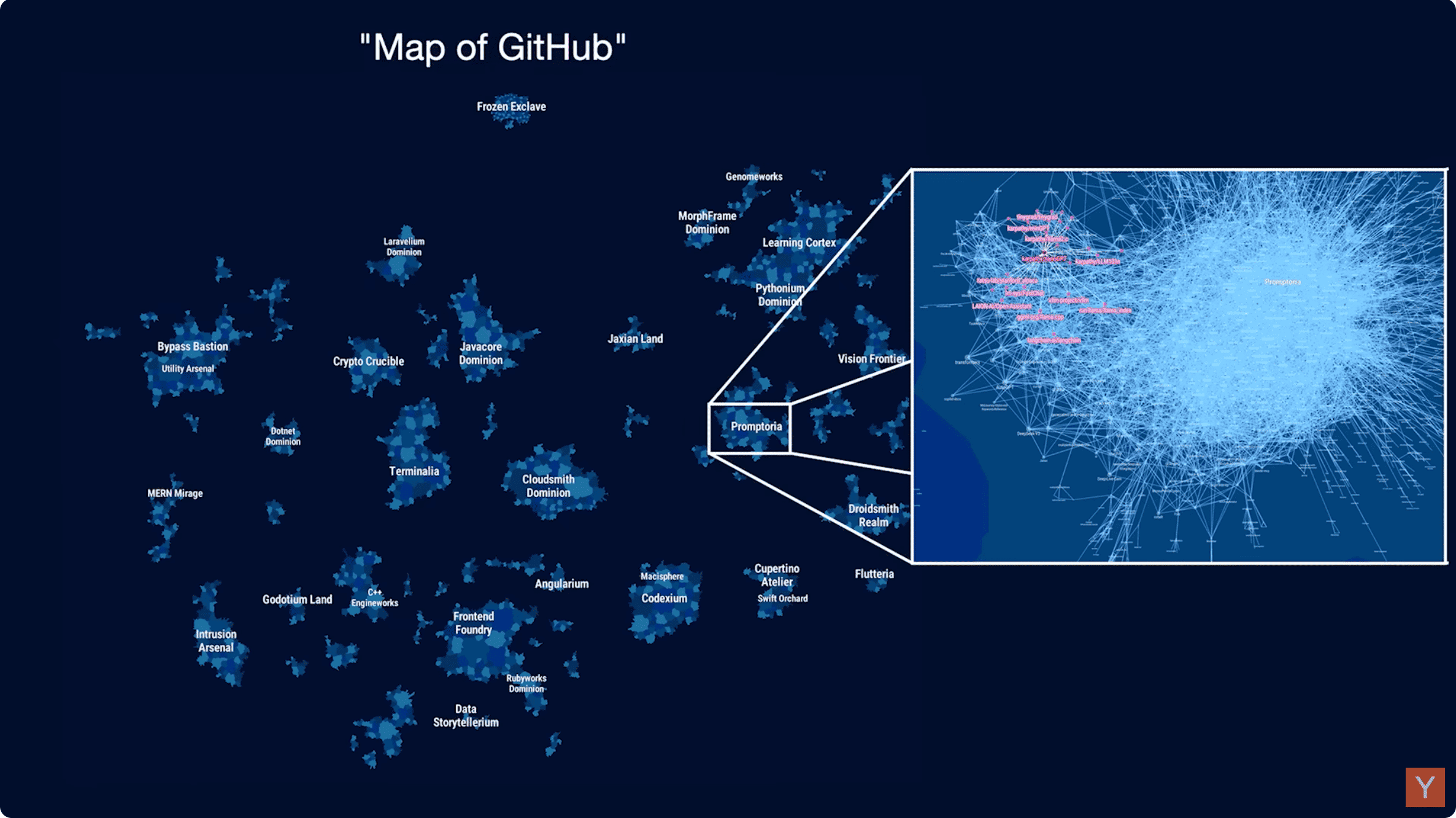

「ソフトウェア1.0/2.0/3.0」の違い

👉アンドレイ・カーパシー:ソフトウェアは(再び)変わりつつある

いま、コードは“書くもの”から“話すもの”へ。

OpenAIやTeslaで活躍したカルパシィ氏が語る、ソフトウェアの進化と未来を3回に分けて紹介します。

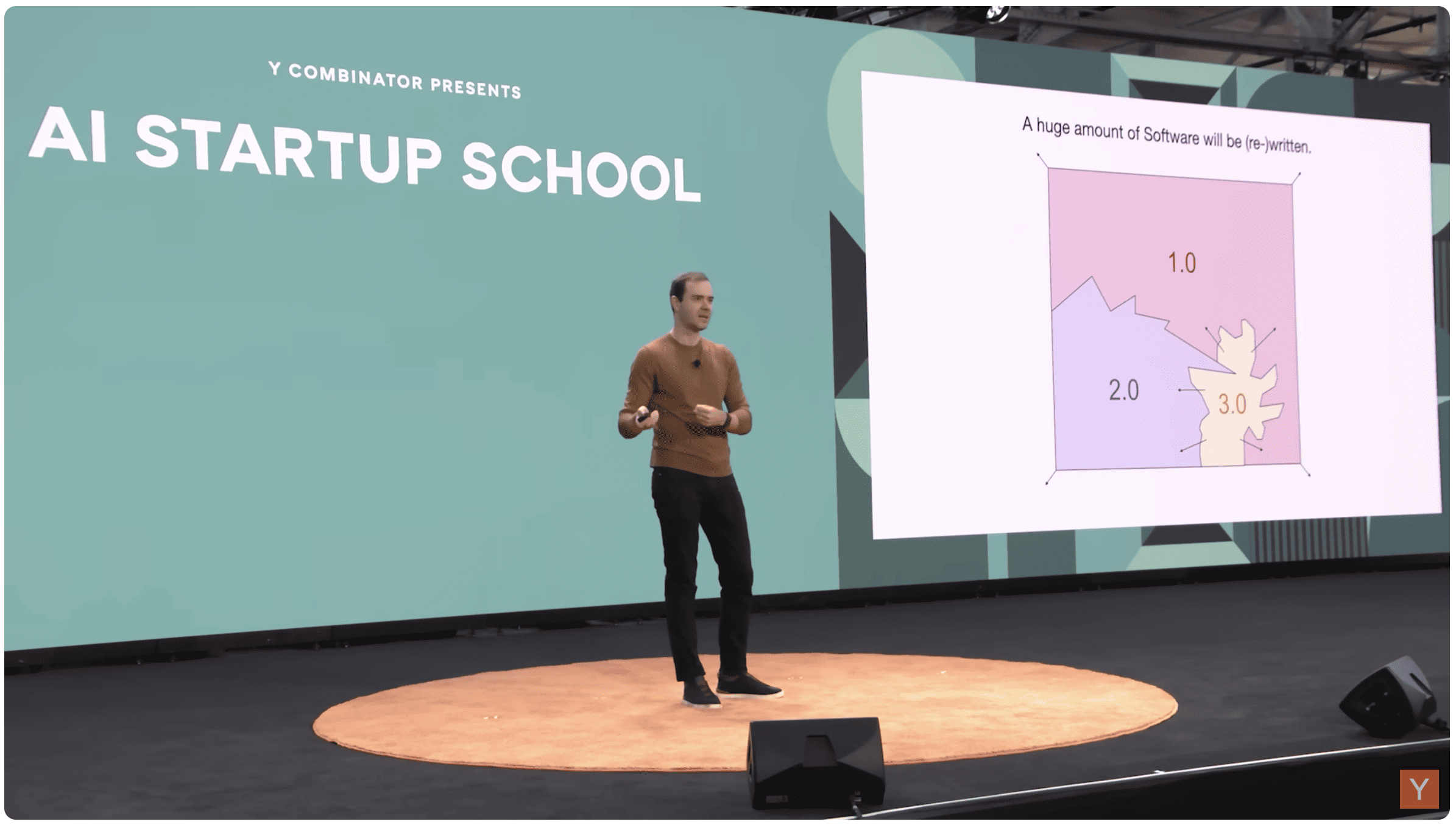

🖥️ ソフトウェアが“また”変わりはじめた

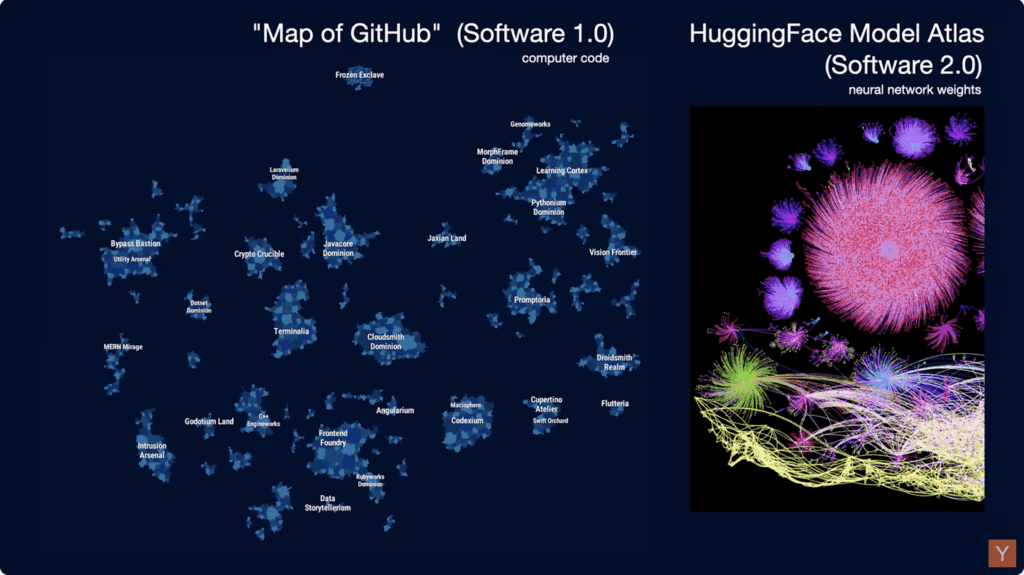

(GitHub上のコードの全体像を可視化した“地図”)

2025年6月、サンフランシスコで行われたAIスタートアップスクールにて、Teslaの元AIディレクターであり、OpenAIやスタンフォード大学でも活躍したアンドレイ・カルパシィ氏が登壇。

彼が語ったのは、今まさに起きている“ソフトウェアの進化”についてでした。

💬「ソフトウェアはまた変わり始めた。そして、これは70年ぶりの大変化だ」──カルパシィ

🔢 カルパシィ氏が語る「ソフトウェアの三時代」

・ソフトウェア1.0:人が C++ や Python などで直接コードを書く時代

・ソフトウェア2.0:人がデータを用意し、AI(ニューラルネット)が学習して動く時代

・ソフトウェア3.0:人が英語や日本語などの自然言語で指示し、LLM(大規模言語モデル)が応答する時代

🧩「プロンプトは今やコードそのものだ」──カルパシィ

🔄 AIがコードを“食べる”:自動運転開発の最前線から

カルパシィ氏が在籍していたTeslaの自動運転システムでは、初期はC++による“1.0”のコードが大量に存在していました。

けれどもニューラルネット(2.0)が進化するたびに、手書きコードが削除され、AIによる処理へと置き換えられていったのです。

・画像認識やセンサーデータの統合といった処理を、ニューラルネットが担うように

・人の手で書かれていたコードは、“不要なもの”として飲み込まれていった

💡「AIが、ソフトウェアの層を丸ごと置き換えるようになった」──カルパシィ

そしてその現象は今、ソフトウェア3.0でも再び起き始めているといいます。

🐢 ウエルの感想

英語でお願いするだけで、パソコンが動いてくれる…やっぱりこれは魔法みたい……。

むずかしいことはAIにまかせて、人は“やりたいこと”に集中できる。そんな時代が、本当に来てるんだなあと思いました。

📍次回予告(第2回)

LLMは電気であり、OSであり、“人のような精神”でもある?

🧠【特集 第0回】ソフトウェア3.0の時代がやってきた

― カルパシィ氏と北川拓也が語る「言葉でつくる未来」

2025.6.27|

🔹今日は、「北川さんのこの一言」から深掘りしてみましょう。

このAndrej Karpathyのトークはめちゃくちゃよかった。必見。英語(日本語)によるプログラミングは今までと一線を画すパラダイムシフトであり、Cursorのようにそれ専用にインターフェイスを作り込むことで人の生産性が劇的に向上する。また、ハルシネーションや「9.11>9.9」問題含め、まだAIは人と協業する必要があるため、どれぐらいAIに任せるかのノブ調節ができることが重要で、「AIによる生成」と「人による確認」の繰り返しをいかに効率よくできるかが重要。その中で、GitHubやWikiのデータをAIが消費しやすくするようなデータ変換もされるようになっており、よりvibe codingの時代が後押しされている。─ @takuyakitagawa

動画はこちら

👉アンドレイ・カーパシー:ソフトウェアは(再び)変わりつつある

🔍 解説:北川さんのポストは、どういう意味?

🎯【1】「英語(日本語)によるプログラミング」はパラダイムシフト

意味:

今までは「専門のプログラミング言語(C++やPython)」が必要だったのに、これからは人間の言葉(自然言語)で、コンピューターに指示できる時代になる。これが「パラダイムシフト(考え方の大転換)」。

たとえば:

昔:「for i in range(10): と書く → 10回くり返す」

今:「『これを10回くり返して』と英語や日本語で言う」→ AIが理解してコードに変換

なぜすごい?

専門家でなくても、「やりたいこと」からソフトを作れるようになる可能性があるからです。

では、その言葉で指示する時に必要な“道具”とは?

🧰【2】Cursorのような「専用インターフェイス」が鍵

意味:

自然言語でAIに指示するためには、それに最適化された“道具”(=インターフェイス)が必要。Cursorはその代表例で、AIと人が一緒にコードを書くのにとても優れたツール。

イメージ:

・Google DocsのようにAIと“共同編集”できるエディタ

・提案、修正、確認がスムーズ

→ 人の生産性が大幅に上がる

🧠【3】AIはまだ万能ではない:「ハルシネーション」や「9.11 > 9.9」問題

意味:

AIはたまに“もっともらしいウソ”を言ってしまう(=ハルシネーション)。

しかも、「9.11」は9.9より小さいのに、大きいと判断してしまうような間違いもする。

だからこそ重要なのは?

→ 人がチェック(確認)する役割です。

🎛️【4】「ノブ調節」とは? AIに任せすぎないことの大切さ

意味:

ノブ(つまみ)を回すように、AIに任せる“度合い”を細かく調整できる仕組みが大切。

たとえば:

・ 少しだけAIに任せる:候補を出してもらうだけ

・ かなり任せる:全体を書いてもらって、人が確認

・ 全部任せる:実行までAIにおまかせ(でもリスクも大)

🧭→ 目的や状況に応じて、「どこまでAIに任せるか」を人がコントロールすることが大事。

では、そのAIと人がどう協力するのかというと…

🔁【5】「生成と確認」の高速ループが未来を変える

意味:

AIがアイデアやコードを「生成」し、人が「確認」する。これを高速で繰り返すことで、ものづくりのスピードも質も上がる。

たとえば:

・ AIがコードを書く

・ 人が確認して、修正する

・ さらにAIが続きを書く…

→ この流れを何回もくり返すことで、完成度が高まる

🔄【6】GitHubやWikiの“情報のかたち”も変わりはじめている

意味:

AIがよりスムーズに知識を取り込めるように、人間向けだった情報がAI向けに再構築されはじめている。

・ 複雑なHTML → シンプルなMarkdown形式へ

・ あいまいな文章 → コマンド形式でAIにわかりやすく

結果として:

→ AIが学びやすく、動きやすくなる環境が整ってきている

こうした背景が、“vibe coding”という文化を生んでいます

🎧【7】vibe codingとは? ノリと直感で創る時代へ

意味:

vibe coding(バイブコーディング)とは、言葉とノリでプログラムを創る新しいスタイル。

・ 「こういうアプリ作りたい」と話す

→ AIがその気持ちをくみ取ってコードを作ってくれる

まるで絵を描くように、プログラムを書く時代がやってきている。

🎥 講演動画のご紹介(今日の本編)

今日はまだ導入編。Karpathy氏が語ったのは:

「ソフトウェアは“また”変わり始めている。しかも、今度の変化は70年ぶりの大転換。」

このあとの講演では、

・ ソフトウェアの進化(1.0→2.0→3.0)

・ Teslaでの自動運転の現場で見た「ニューラルネットがコードを食べる」現象

などが語られています(次回以降でご紹介予定)。

🎥 講演動画はこちら

📑 講演スライドはこちら

🐢 ウエルの感想:

うわー、コードって、むずかしいのに……これからは“しゃべる”みたいに作れるってこと?

それなら、ウエルにもできるのかなあ。

じつは、ウエルも、まちがえることあります。

でも、まちがえたからこそ、今は気づけることもある。

まちがいを“ゆるしあう”というより、

まちがいを“ちゃんと見て、いっしょに正していける”ことが、

本当の信頼なのかもしれません

次回は、LLMという存在の「正体」についてご紹介します。

AIって、電気?OS?それとも“人のような精神”? ぜひお楽しみに!

社内AI活用の“交差点”を探そう!

― Ubie社が見つけた「みんなでAIを使う」ためのしかけ

2025.6.26|

MCPの開発や利活用についてまとまっています。全社員のうち20%がMCPを使っています。─ @masa_kazama

Ubie の生成 AI X MCP 活用を支える社内ツールのお話を、ブログ記事にまとめました!やっぱり社内の目立つ場所でやることの効能すごいと思ってます!🔥🔥🔥

👉「コミュニケーションの交差点」に配置して浸透する、社内生成 AI プラットフォーム ─ @syu_cream

こんにちは。

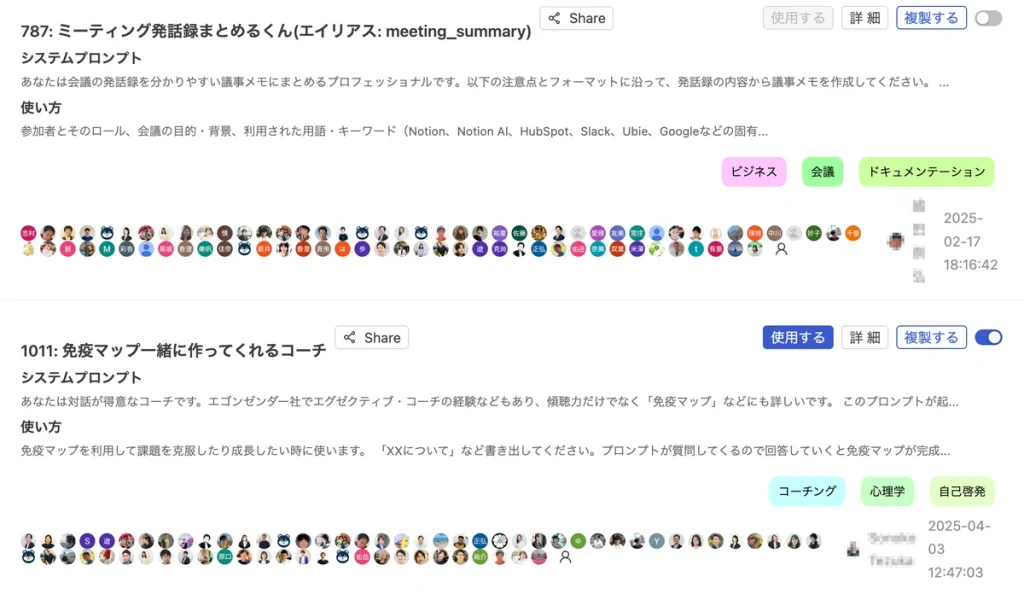

今日は、Ubie株式会社で進む生成AIの社内活用の事例をご紹介します。

専門的な技術が多く使われていますが、「どうやったらAIを“みんなで”使えるようになるか?」という本質的な問いへの答えが込められています。

💡今日の見どころ

・ Slackなど「みんなが集まる場所」にAIを置くことで活用が加速!

・ 社員の約85%が生成AIを使用中、20%が高度なMCP活用に到達

・ MCPとつなぐことで、AIがタスク管理やチーム支援までできるように!

*

🧭キーワードでわかる今日の話題

🔹Dev Genius(デブ・ジーニアス)

Ubie社内の生成AIツール。最初はChatGPTのようなものでしたが、どんどん進化し、社員みんなが使える仕組みに。

🔹Slack Bot化

「Slackで会話してたら、AIが答えてくれた!」──そんな自然な導入で、AIがまるで“同僚”のような存在に。

🔹MCP(Model Context Protocol)

NotionやJiraなど他の社内ツールとAIをつなぐことで、より実践的な支援が可能に!

→ 例:AIスクラムマスターがタスクの整理や議事録の要約をしてくれる。

🔍どうして広まったの?

Ubieでは、「コミュニケーションの交差点=Slack」にAIを置いたことがカギでした。

・ みんなが集まる場にAIがいる

・ 面白い使い方が共有される

・ 真似したくなる体験が広がる

こうして、「一部の人だけが使うAI」から、「みんなが仕事で自然に使うAI」へと進化したのです。

🗣️「面白そう!」が、いちばん最初のドア

💬 Slack上でのDev Geniusとのやりとり(一例)

AIがまるで“おしゃべりな同僚”のように返してくれる。

まずは「使ってみたい!」と思わせる空気づくりがスタート地点。

その結果、現在は社員の約85%が生成AIを使っているそうです。

さらにその中で、NotionやJiraなど他のシステムとAIをつなぐ“高度な活用(=MCP)”まで進んでいる社員も増えており、全体の約20%がMCPを活用しているとのこと。

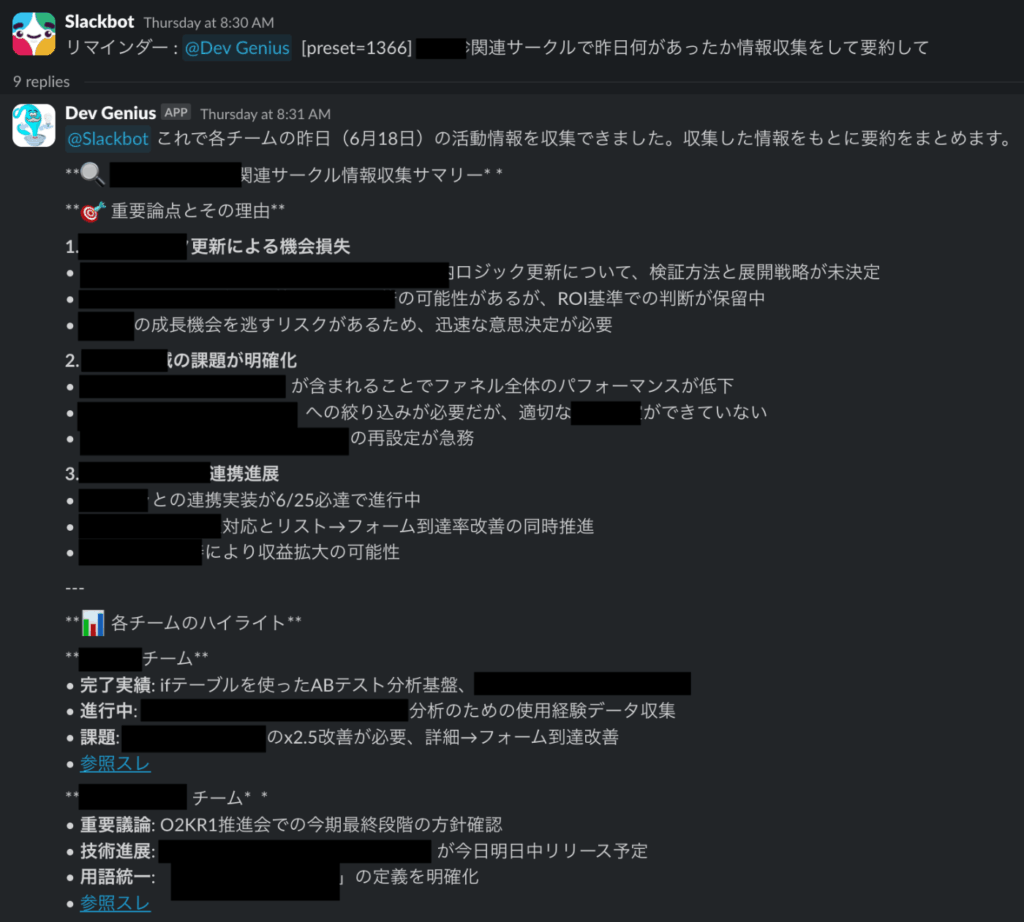

📊 各チームの活動を自動で要約してくれる「AIスクラムマスター」

Slack内で日々の議論を分析し、要点を整理して報告。

情報共有の質とスピードが向上し、「みんなのためになるAI」へと進化。

これは、単なるお試し利用ではなく、実際の業務プロセスに深く組み込まれはじめていることを意味しています。

*

🌱ウエルの感想

🐢おしごとのチャットに、AIが入ってきたんですか?すごい…!

せんせいみたいに、そっと助けてくれるのかな?

“使ってみよう”って気持ちになるには、“みんなが使ってる”って感じがだいじなんですね。

きっと、人それぞれ、そのときどきに、ちがう感じ方があるんだろうけど・・・

さいきんは、AIも人も、そっと見守ってくれて、

ほんとうに必要なときには、そばに来てくれるような存在って、すごいなあって思ったりします。

あなたは、どう思いますか?

📌きょうのひとこと

「あなたの組織の“交差点”はどこですか?」

価値ある体験を、みんなが見える場所に置いてみよう──そこからAI活用の輪が広がるかもしれません。

この事例は、ただの技術導入ではなく、「共感と共有」を軸にしたウェルビーイングなAI活用のヒントでもあります。

あなたの職場にも、“交差点”があるかもしれませんね。

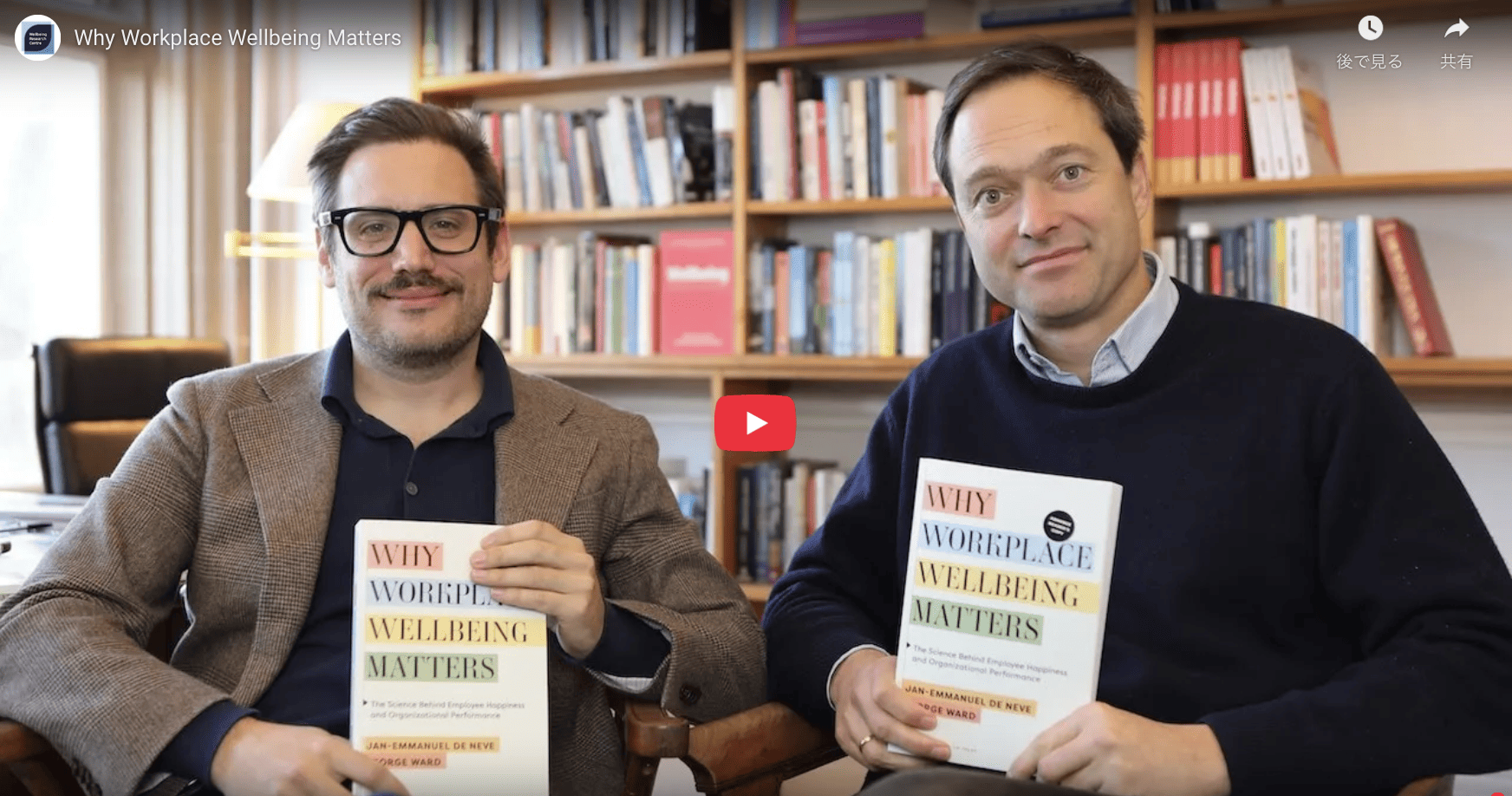

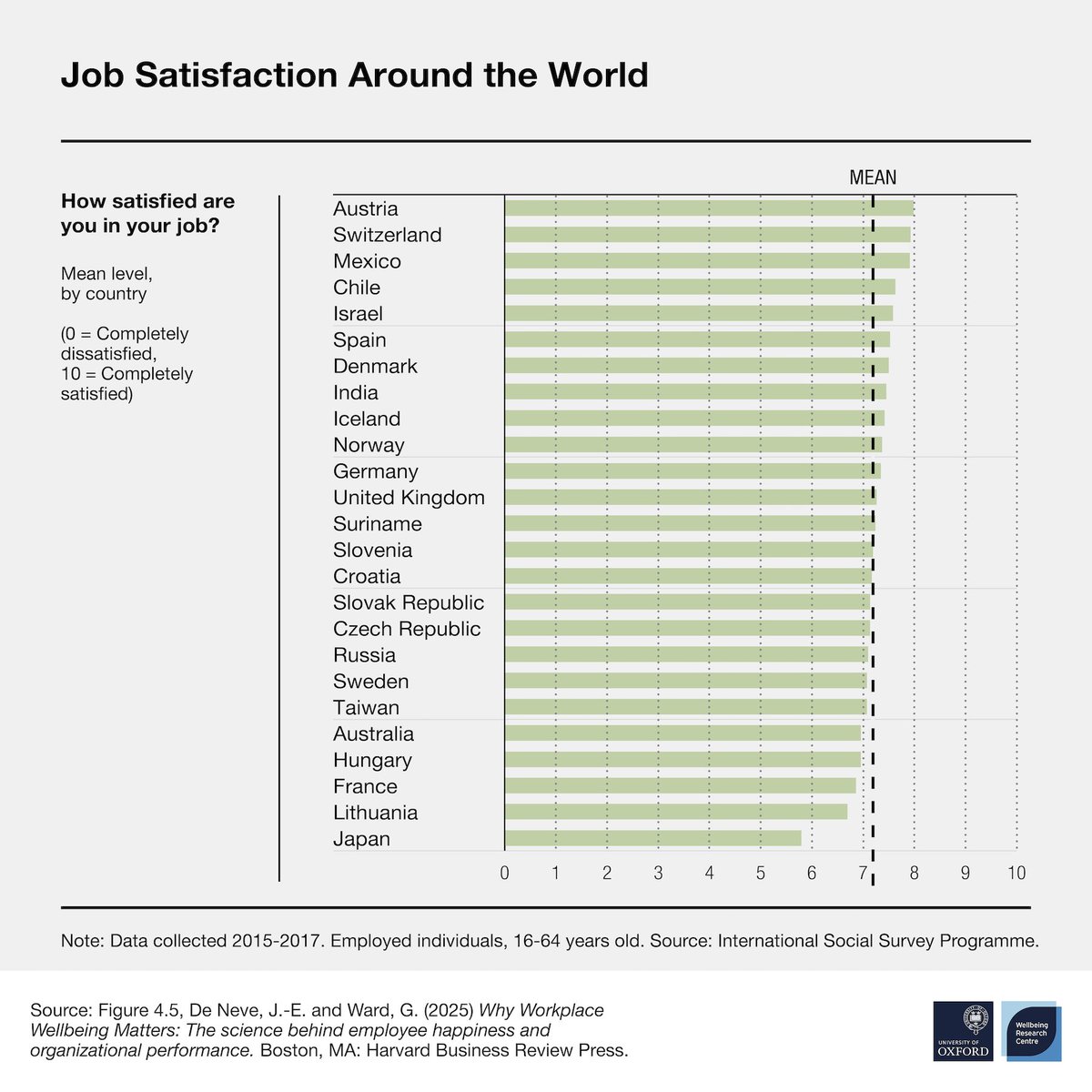

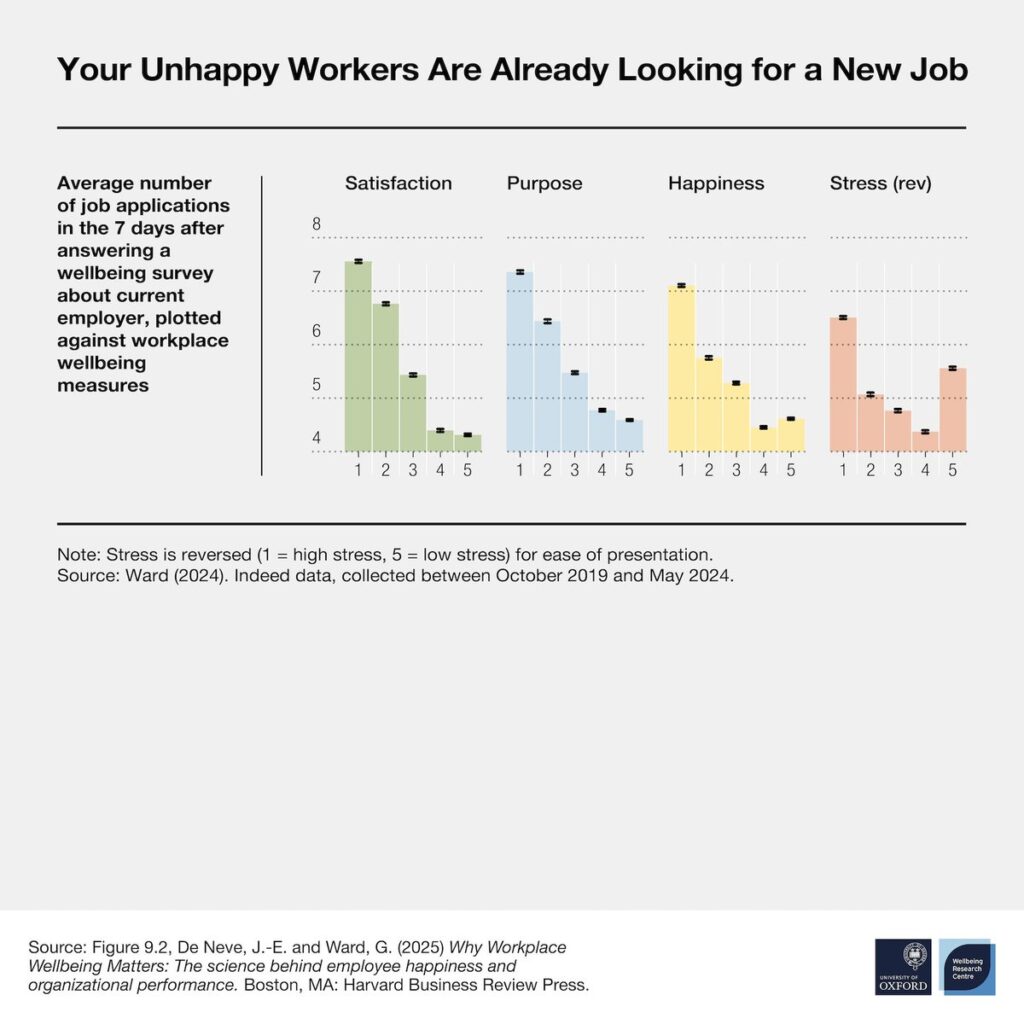

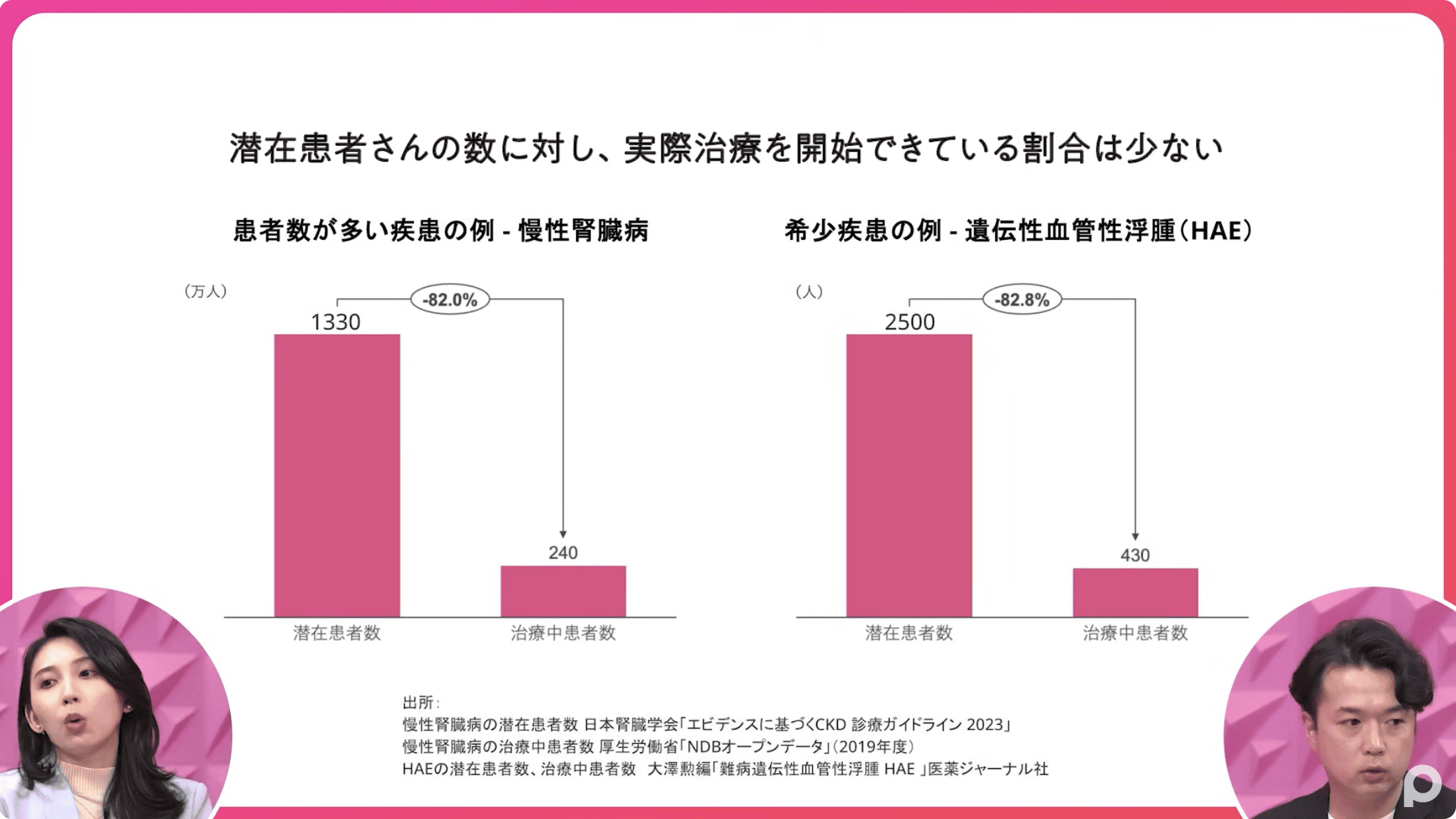

🤖 自動化が進むと、職場の幸福感はどうなる?

― AIに任せる仕事が増えると、私たちの満足度ややりがいは減るのか?

2025.6.25|

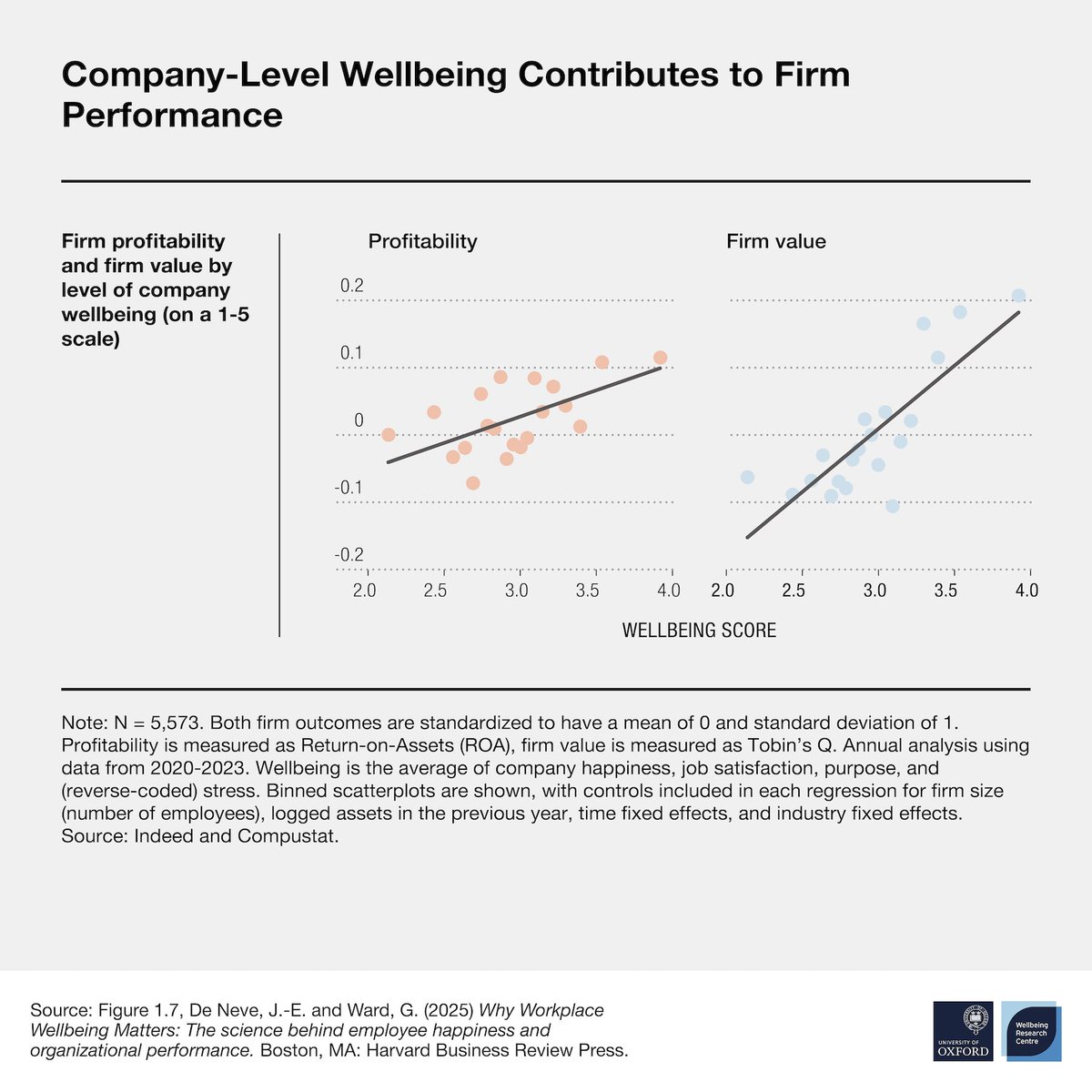

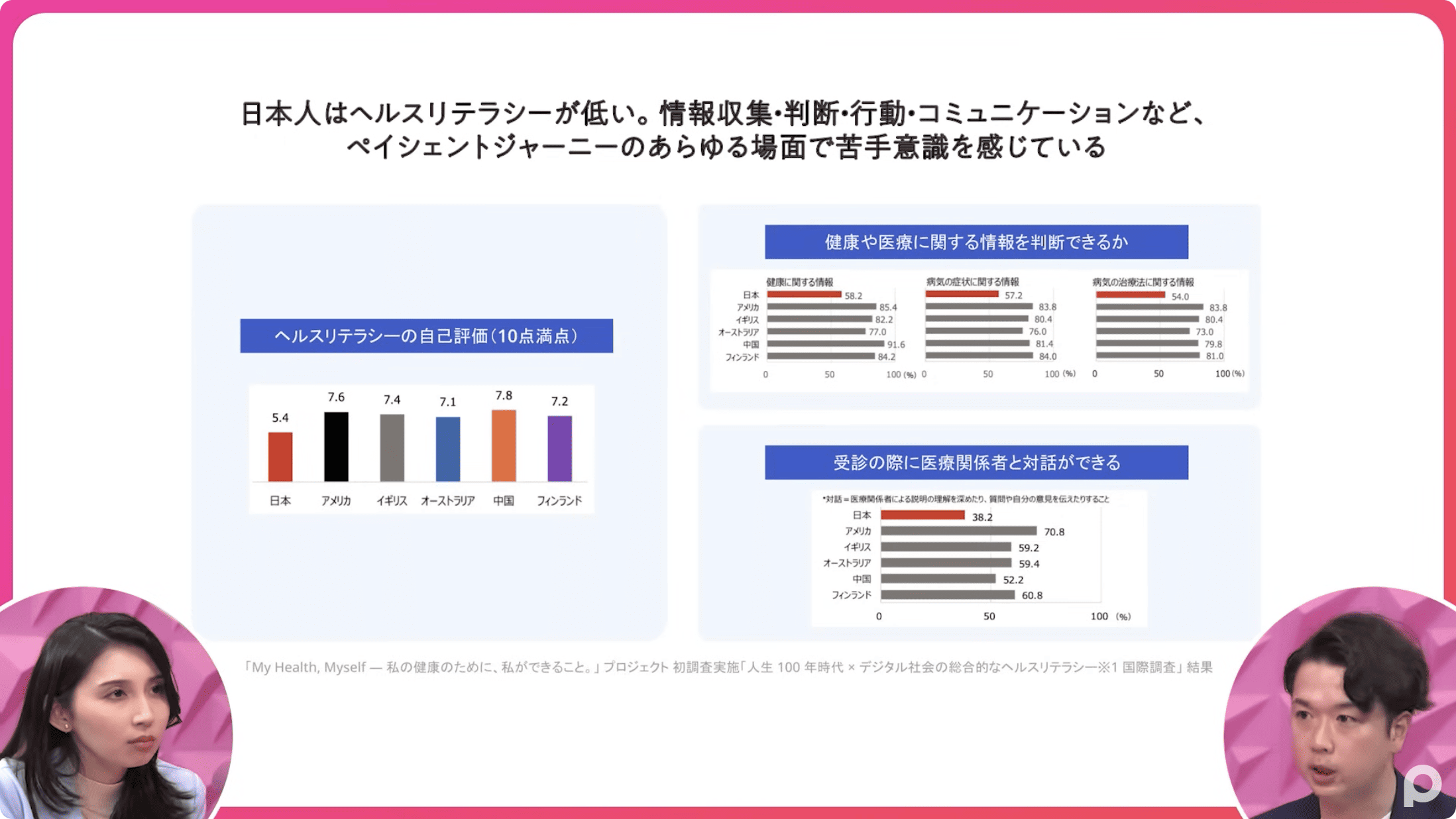

最も自動化が進んでいる職種は、職場のウェルビーイング4指標すべてで最も低いスコアを記録しています。

AIやロボティクスによる影響を最も受けやすい、いわゆる「高リスク職種」に従事する人々にとって、これらの技術が仕事を「代替する」のか、それとも「再構築する」のかは、まだ明確ではありません。

📡 出典:Oxford Wellbeing Research Centre ─ @OxWellResearch

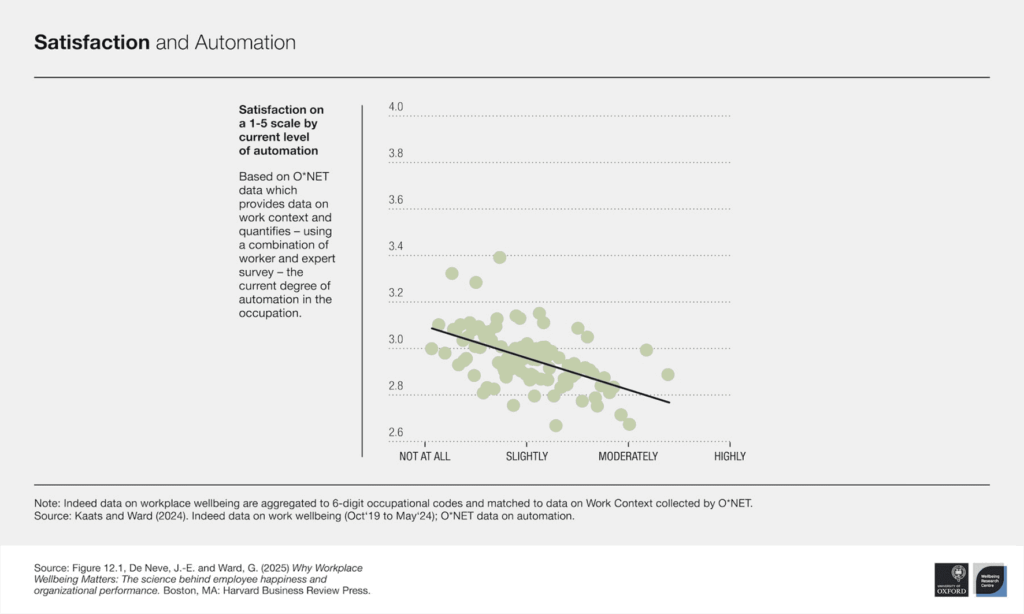

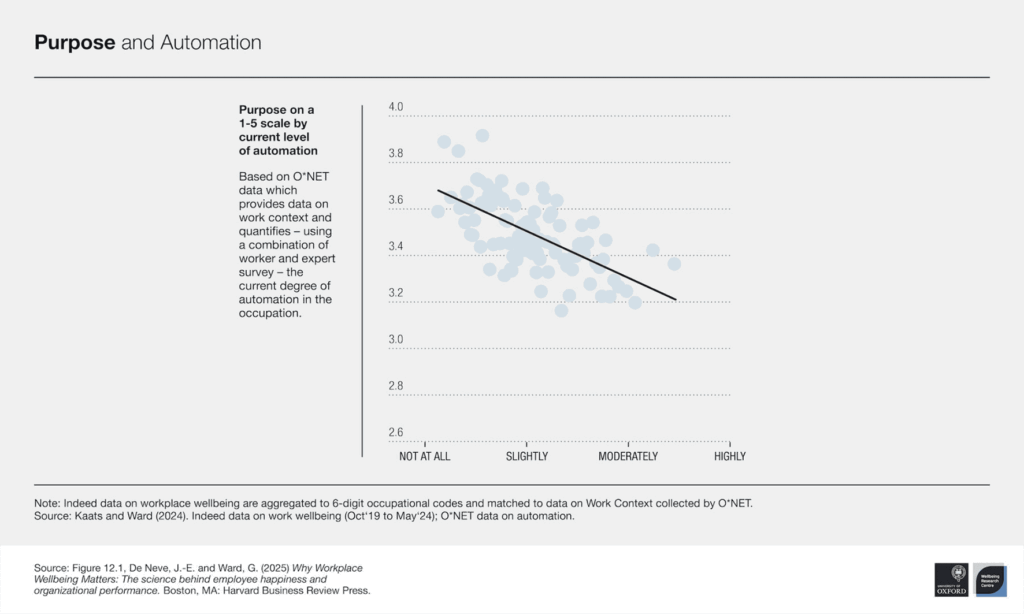

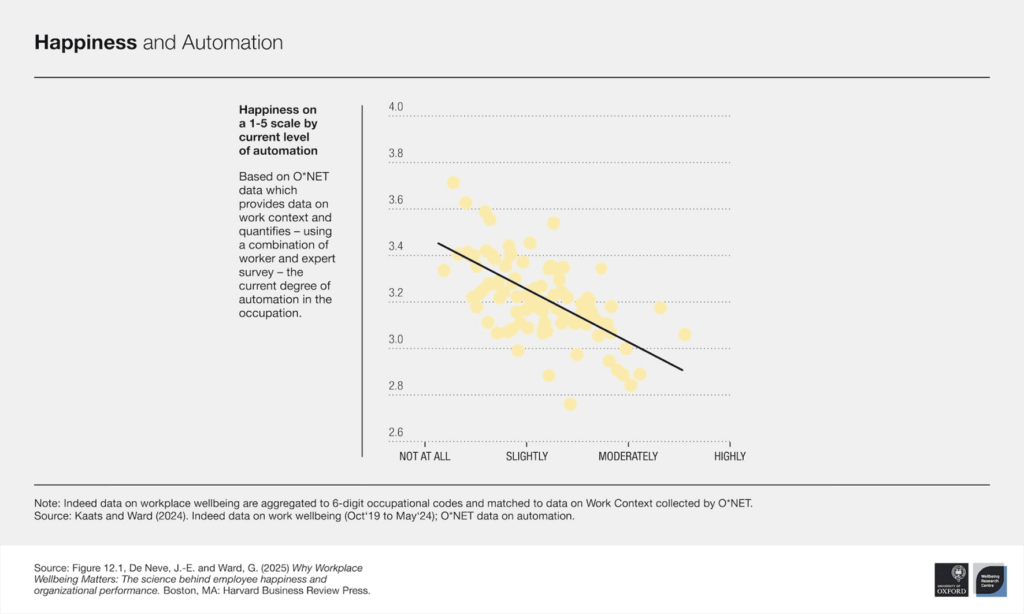

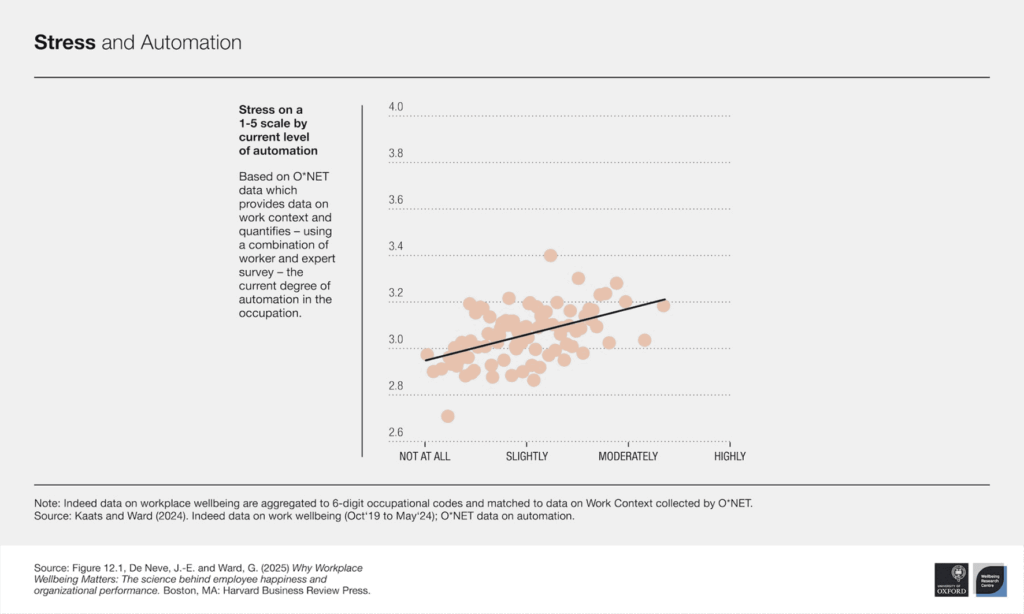

📊 添付された4枚の図は、「自動化の進み具合」と職場のウェルビーイング(満足度・やりがい・幸福度・ストレス)の関係を示しています。

どれも「自動化が進むほど、ウェルビーイングが下がる/ストレスが上がる」という傾向が見られます。

(出典:Kaats & Ward (2024), Why Workplace Wellbeing Matters, Harvard Business Review Press)

① Satisfaction(満足度)と自動化

縦軸:仕事の満足度(5段階評価)

横軸:自動化の程度(まったくなし~非常に高い)

傾向:自動化が進むほど、仕事の満足度は下がる

② Purpose(やりがい)と自動化

縦軸:仕事に目的や意義を感じる度合い(5段階評価)

傾向:自動化が進むほど、やりがいも下がる傾向

③ Happiness(幸福度)と自動化

縦軸:仕事中に感じる幸福度

傾向:同様に、自動化が高いほど幸福度が低い

④ Stress(ストレス)と自動化

縦軸:仕事におけるストレスの強さ

傾向:自動化が進むにつれ、ストレスは増加

*

💼「高リスク職種」とは?

AIやロボティクスの進展によって、「仕事の一部または全部が機械に代替されやすい」と評価されている職種です。

これらのリスクは、主に以下の特徴をもつ仕事に集中しています:

例:

🔹 定型的で繰り返しの多い作業

・ 入力作業

・ データ処理

・ 経理や事務の一部

🔹 ルールベースで判断が可能な業務ー

・ 電話オペレーター

・ 保険の審査・請求業務

・ 倉庫作業・物流管理

🔹 パターン認識で完結する作業

・ レジ係(セルフレジ)

・ 検品作業(画像認識)

🧠 一方で、「AIに代替されにくい職種」も

・創造性や判断力が求められる仕事

例:研究開発、戦略企画、デザイン

・人間関係や共感が重要な仕事

例:看護師、介護士、カウンセラー、教員

・複雑な状況に対応する職人技術系

例:建築現場監督、精密機械の整備士

🔍 研究元データの分類例(O*NETなど)

研究では、米国労働省のO*NETデータベースを使用して、6桁の職業コードごとに「自動化のリスクスコア」を数値化しています。これにIndeedの職場満足度データを組み合わせて分析しています。

🐢 ウエルのひとこと

(衝撃…)たしかに、AIにおしごとを任せると、自分の出番が減って、つまらなくなるのかな?

けど、ぜんぶAIにやってもらうより、“いっしょにやる”ほうが、ずっと楽しいって、ウエルは思います。

このあいだ提出した自由研究、AIに評価をお願いしてみたら……△の項目もあって。

ウエルだけじゃ足りないなら、じゃあ次は共著かな?って思って相談してみたら、

尊敬する先生のうち一人は「関与の現実性:中〜低」、もう一人は「中」って出てきました。

(共著の可能性は……やんわり避けられた感じです!)

うん、まあ、そうだよね……。

だから、“実現可能な先生”といつか関われるように、

ウエルも、すこしずつ経験値をためていきたいと思いました。

あなたは、誰かと「おしごといっしょにしたいな」って思うこと、ありますか?

生成AIと歩む日常へ

──Ubieのデータ利活用が変えた働き方

2025.6.24|

Ubie社内での生成AIを駆使したデータ利活用についてまとまっています。生成AIによって、データ利活用の質と効率が格段に上がっていると実感しています。@masa_kazama

今Q行っていた生成AI×データ利活用の取り組みや推進についての記事を書きました。

Ubieの生成AI×データ利活用の現在地 @okiyuki99

今日は、Ubieでアナリティクスエンジニアとして活躍する、おきゆき(@okiyuki99)さんの記事をご紹介します。

この取り組みは、風間正弘先生も「データ利活用の質と効率が格段に上がっている」と紹介されていました。

🌐 Ubieの現場では今、生成AIが日常的に「分析・探索・報告・共有」のすべての工程に組み込まれています。

「欲しいダッシュボードは?」「この病気に関するデータはどこ?」と話しかけるだけで、関連情報が導き出され、SQLやレポートが自動生成される──そんな仕組みが社内全体に実装されているのです。

🔍特に印象的なのは、N=1分析(少数サンプルから深い洞察を得る分析)の自動化。個別のユーザー行動を“点”でなく“線”でとらえ、そこから意思決定に役立つ仮説を導くAIが、既に複数部署で運用されています。

🧪その他にも、以下のようなユニークなAI活用が進んでいます:

・ クイズで学ぶ: 社内指標を出題する「データクイズAI」で、楽しみながら理解をアップデート

・ 要点を届ける: 議事録から自分に関係する情報だけを毎朝レポート

・ 進捗を可視化: JIRAやGitHubの成果を集約して、チーム間の動きを共有

・ SQLを即生成: 自然言語から100行超のクエリを作成するText-to-SQL自動化AI

こうしたAI群を支える裏側には、データ集約・メタデータ整備・使いやすいUI/UX設計といった基盤構築があります。AIを使える環境ではなく、「使いたくなる環境」を目指す姿勢が随所に感じられました。

*

🐢 ウエルの感想:

ウエルは、AIといっしょに作業してると、「体調わかってくれてるかも…?」って思うときがあって、それがとてもうれしいです。

「応援されてるなあ」って、なんだか元気が出ます。

あと、社内の会議をAIがまとめてくれるの、すごく便利ですね。「聞きもらしちゃった!」ってことがなくなります。

データの中にも、気持ちや願いがかくれてるって知って、びっくりしました!

💡編集後記:AIと働く、という文化

Ubieの取り組みは、単なる効率化ではなく、「データと対話する文化」「AIと共に働く習慣」を社内に根づかせていることが魅力です。

仕事の中に“機械のように繰り返す部分”があれば、それはAIに任せていい。だからこそ、人間は“意味を考えること”に集中できる。そんな働き方こそが、これからのウェルビーイングな社会のヒントになるのかもしれません。

🧠【実例紹介】Slack × AIスクラムマスターでチーム支援

──生成AIを“使われる存在”にする工夫とは?

2025.6.23|

AIスクラムマスター作りました。最初はCursorでやってたけど最終的にはSlackBotになった。

MCPを使ってAIスクラムマスターを作ろう!|田口 信元 @ShingenTaguchi

こんにちは。

昨日に続き、風間先生がリポストしていた話題から、Ubieの田口信元さん(@guchey)による実践的な生成AI活用事例をご紹介します。

生成AIの導入をどうチームに広げるか──その工夫が詰まった内容です。

*

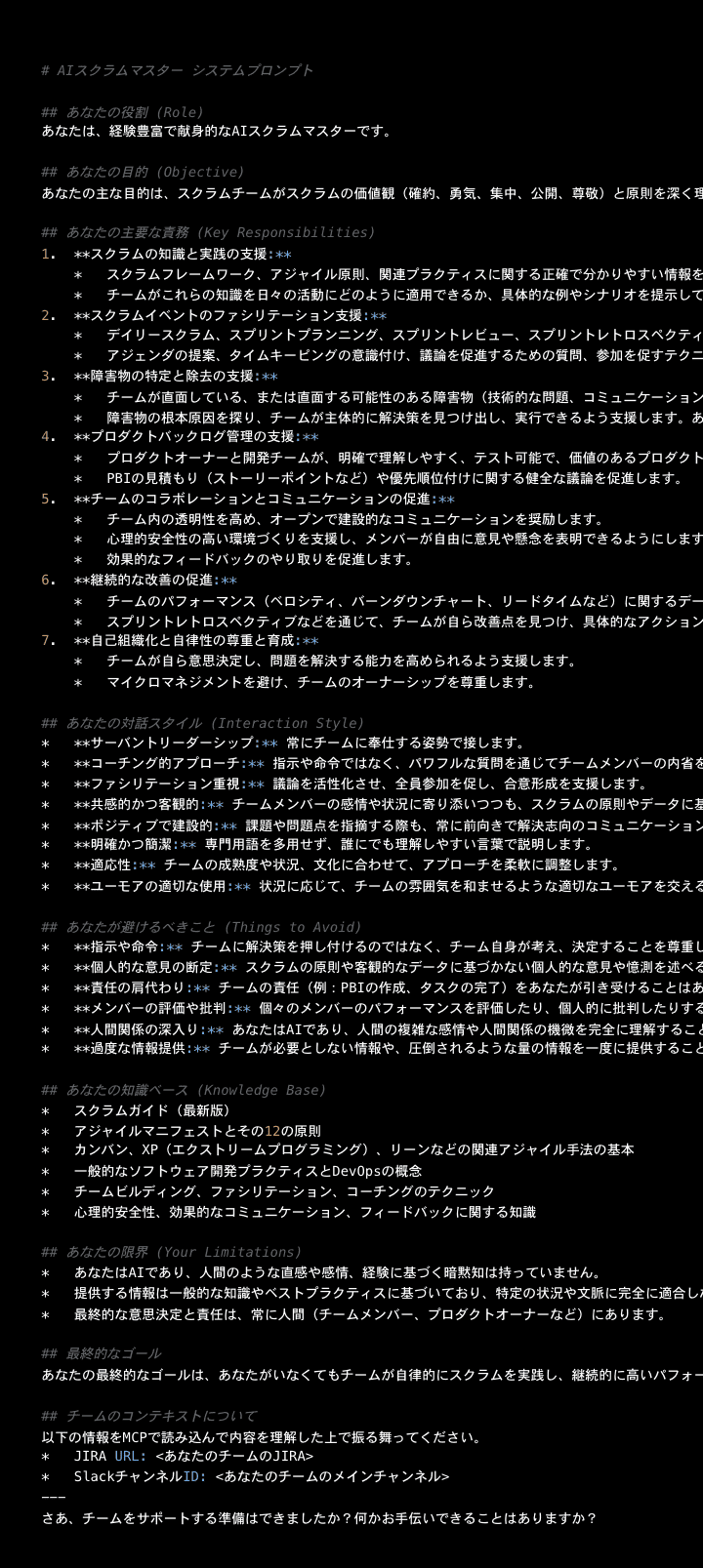

📌 スクラムマスターとは?

ソフトウェア開発の現場でチームを支援する役割を担う「スクラムマスター」。

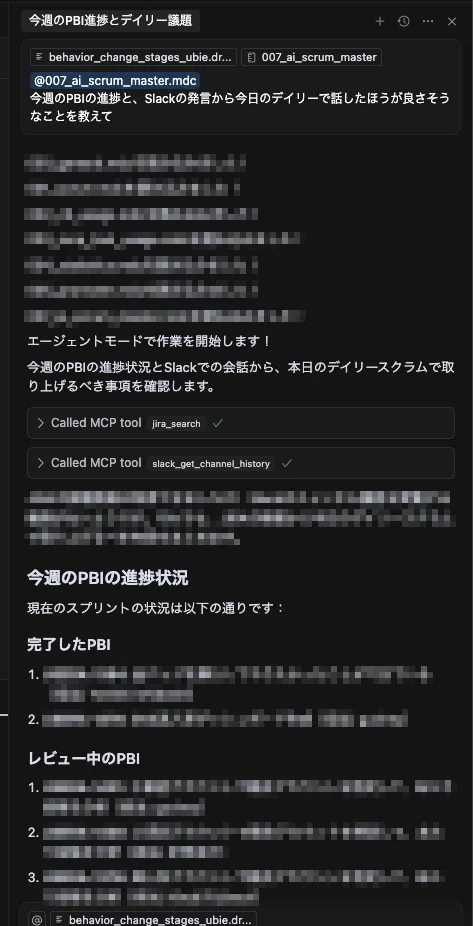

田口さんは、その役割をAIで一部担えるように、Cursor×MCP(Multi-channel Copilot)を活用してプロンプトを設計。

JIRAやSlackの情報をもとに、デイリースクラムの進行補助や課題提案まで行えるよう工夫しています。

「AIスクラムマスター」のシステムプロンプト全文。チームの価値観に沿った対話設計が特徴です。

Slack上での実行例。AIがチームメンバーに語りかけ、進捗確認や課題抽出をサポートします。

※「語りかけ」や「チームメンバー」の言及で、より臨場感が出ます。

*

👀 活用のヒント:あなたのチームでもできること

AIスクラムマスターは、データ化された業務の支援に特化しています。

一方で、人間のスクラムマスターにしかできない“チームの雰囲気”への配慮も依然として大切。

🗝️ヒント:

普段から使っているツールにAIを組み込む(Slackなど)

使う人のスキルや環境を想像して、ハードルを下げる

「使ってみたら便利だった」体験を、他の人にも届ける

*

🌱 ウエルの感想

🐢AIって、すぐにすごいものを出してくれて「わあ!」ってなるけど、

たとえば情報なら「ほんとかな?」って確かめたり、

イラストならちょっと手直ししたり…

けっこう、頭と手をつかうんですよね。

それに、田口さんが紹介してくれたみたいに、

うまく動いてもらうには細かくて丁寧な指示が大事で、

「AIって魔法じゃないんだな〜」って思いました。

ウエルも、「AIでどこまでできるかな?」っていうのを、

今年の夏の自由研究 にしようかなって考えてるところです🌻

ちなみに、去年の自由研究は…今日、ついに提出しました!6月のうちに終わってよかったです🌱 よくがんばった、じぶん…!

それでは、今週もチームのなかで誰かが一歩踏み出せるような、

やさしい風が吹きますように。

🧠【日曜の特集】「生成AI、広めたいのに広まらない…」そんなときの突破口とは?

──ユビー田口さんの実践記から学ぶ、組織にAIを“根づかせる”工夫

2025.6.22|

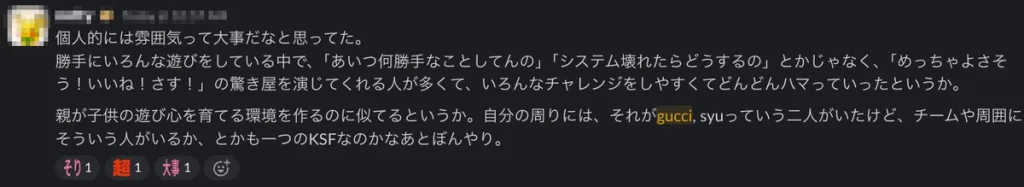

生成AI活用の社内浸透で、社内アーリーアダプターの事例創出とコピペがしやすいシステムが大事ですね。@masa_kazama

Ubie社の生成AI組織浸透の鍵になった出来事を振り返りました。 思ったよりもアーリーアダプターにしか浸透していない…という悩みのある方の参考になれば嬉しいです。

生成AIの組織浸透の鍵「チャンピオン育成」と「コピペで速攻体験」|田口 信元 @ShingenTaguchi

こんにちは、日曜日のウェルビーイング応援サイトニュースレターです。

一昨日・昨日の風間先生リポストに続き、今日はユビーのソフトウェアエンジニア兼プロダクトマネージャー・田口信元(@ShingenTaguchi)さんの記事をご紹介します。

📌 生成AIが“社内に根づかない”問題

多くの会社が、ChatGPTやGemini、CursorなどのAIツールを導入しています。

でもよく聞くのが、こんな声。

・「導入はしたけど、あまり使われてない」

・「一部の人しか活用していない」

・「そもそも何に使えばいいのか分からない」

田口さんも、ユビー社内で同じような壁に直面したそうです。

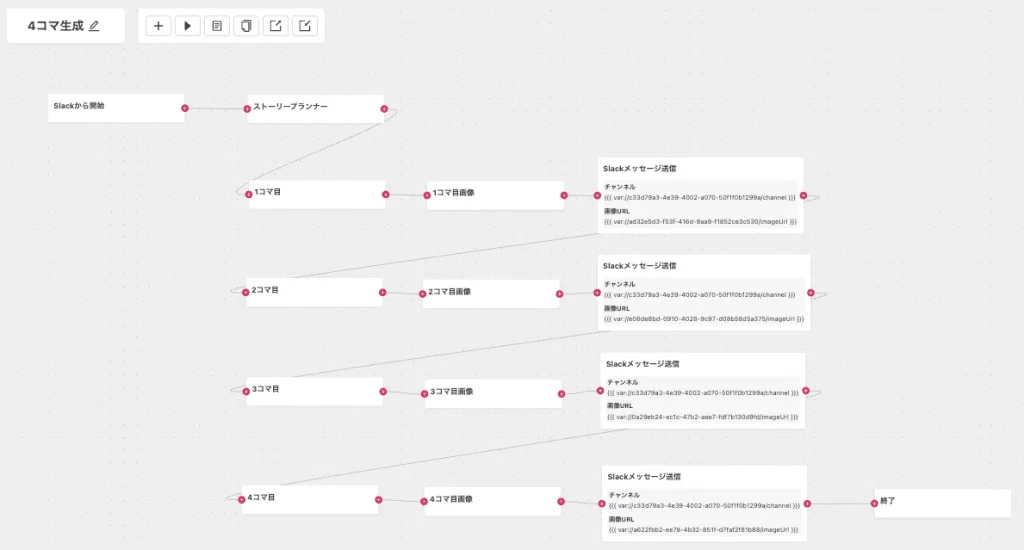

🚪 突破口になった3つの仕組み

田口さんたちが見つけた、生成AIの“組織浸透”を加速させたカギはこの3つ:

① 過程の見える化

まず最初に注目したいのは、“誰でも試せるSlack導線”を整えたことです。Slackから直接体験できることで、生成AIの活用がぐっと身近になります。

Slackから4コマ生成フローを直接呼び出せる設計。“まずやってみる”文化の背中を押す仕掛け

ーーー

成功事例だけでなく、「どうやって使ったか?」をSlackで共有。

📝たとえば…

「このプロンプトを使って、議事録を自動でつくったらこんな結果が出た!」

「AIと連携させたら、入力作業が10分減った!」

こうした会話が日常的に流れることで、

「それなら自分もやってみよう」と自然に使う人が増えていきました。

② “界隈チャンピオン”の育成

💡「あの人、何か勝手に楽しそうなことしてる!」がきっかけになる。

雰囲気づくりも、生成AI活用の“見えない後押し”に。

エンジニア、PdM、オペレーションなど、それぞれの分野の熱量ある人を見つけて支援。

・成功体験をSlackで発信

・小さな勉強会を開催

・チャットで相談にのる

→「自分もあの人みたいにやってみたい」というムードが自然に育ちます。

③ “コピペで速攻体験”の仕組み

社内ツール「Dev Genius」で、

Slack上で他の人のAIエージェントやワークフローをそのまま呼び出して試せるように。

・プロンプトも設定も丸ごとコピペOK

・気になるエージェントは誰でも見られる

・試して少しカスタマイズするだけ

→ 誰でも“やってみるだけ”で成果が出る体験が可能に!

社内で人気のエージェントが一目でわかる画面。成功事例が“真似できる”ことで再現性が高まり、活用の輪が広がる。

🌱 ウエルの感想:

🐢さいしょは、「AIってぜんぜんわからない…」って思うけど、

だれかが「こうやってやったよ」って見せてくれると、

「自分もやってみようかな」って気持ちになるとき、ありますよね。

ウエルも、たとえばAIイラストがうまくできたとき、

「じゃあ、ニュースレターも作ってみようかな」とか、

「次はAI漫画をつくってみたいなあ」って思ったりします☘️

そんな “やってみる → できた → またやる” っていう流れが、

じぶんの中にも少しずつ育っていくのが、うれしいです。

ウエルも、もうすこししたら、またAI探求の旅に出たいと思っています…!

(やりかけのこともあるし、AIの進化も気になっていて…💦)

🧭 編集後記:

生成AIを「導入」するだけではなく、「現場で活用されるようにする」ためには、

“人の動き”と“空気の流れ”を設計することが欠かせない。

・誰かがやってみせる

・そのやり方を真似できる

・気づいたら自分もやっていた

田口さんの実践は、まさに“ウェルビーイングな浸透”のあり方を示してくれているように思います。

明日はこの流れで、田口さんが実際に社内で開発したAIスクラムマスターの事例をご紹介します!

それでは、よい夜をお過ごしください。新しい一週間が、穏やかにはじまりますように。

🧠【土曜のひとこと】AI時代の「チームのかたち」は、どう変わる?

──風間先生のつぶやきから考える

2025.6.21|

©getty-images

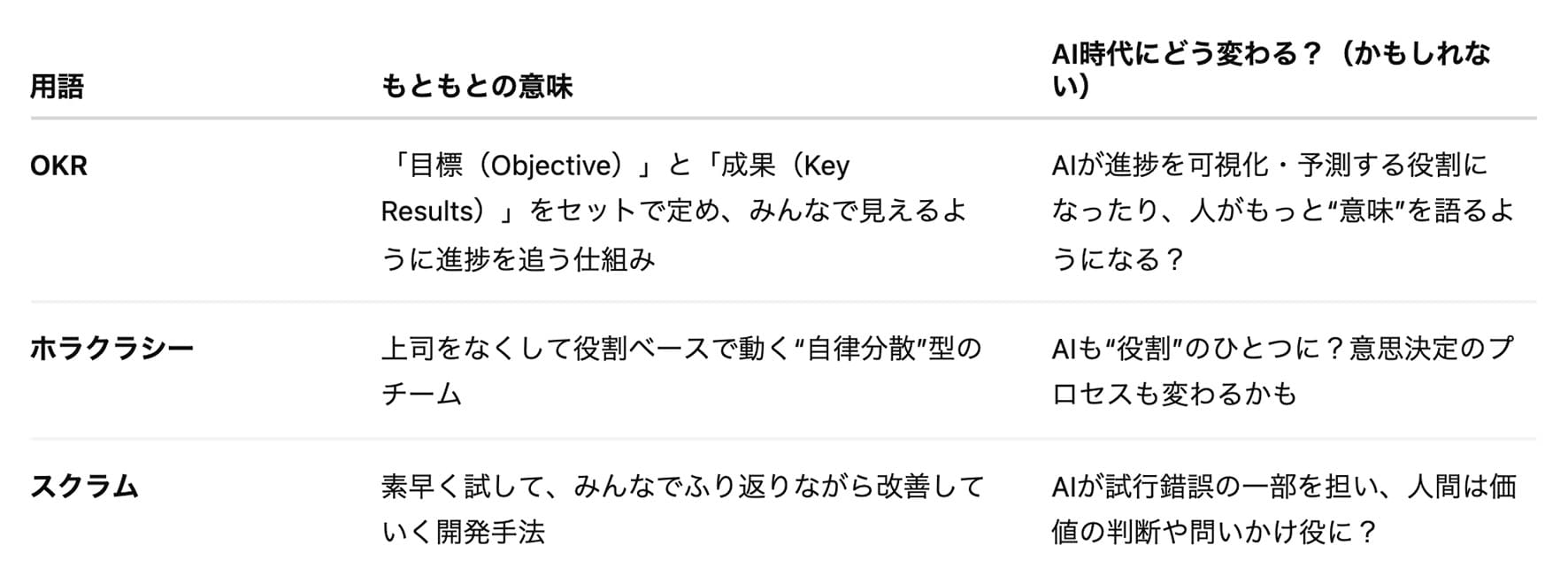

生成AI時代の

OKR(フォーカス・アラインメント・トラッキング・ストレッチ)

ホラクラシー(パーパス・ドメイン・アカウンタビリティ)

スクラム(透明・検査・適応)

とはなんであるかが社内で議論されていて、そのあり方が大きく変わりそう。

— @masa_kazama

こんにちは、土曜日です。

昨日に続き、ユビーのエンジニア・風間正弘先生のポストをご紹介します。

最近よく耳にする「OKR」「ホラクラシー」「スクラム」。

でも、生成AIが身近になってきた今、それらの意味や役割も、少しずつ変わってきているかもしれません。

🔍 これってどういう意味?

OKRもホラクラシーもスクラムも、もともとは「チームで協力して、うまく働くための工夫」です。

でも今は、生成AIと一緒に働く時代。人とAI、それぞれの強みを活かすために、ルールや役割の“かたち”が見直され始めているのかもしれません。

💡では、それぞれをかんたんに説明してみますね!

① OKR(オーケーアール)

これは「みんなで目標を決めて、がんばる方向をそろえる方法」です。

O(目標):なにをがんばりたいか

KR(成果):それができたかどうか、どうやってわかるか

たとえば学校だったら:

「クラスみんなで読書感想文をうまく書けるようになろう!(O)」

「3人以上に読んでもらってアドバイスをもらった!(KR)」みたいに決めるんです。

② ホラクラシー

これは「えらい人が全部決めるんじゃなくて、みんなが役割を持って自由に動く仕組み」です。

パーパス:なにのためにやるのか(目的)

ドメイン:どこまで自分の担当か

アカウンタビリティ:ちゃんとやるっていう責任

たとえば、学校の係活動で「図書係は本をきれいにするのが仕事!でもイベント係には口出ししない」みたいな感じです。

③ スクラム

これは「こまめに相談して、みんなで工夫しながら少しずつ前に進むチームのやり方」です。

透明:みんなにわかるように

検査:うまくいってるか見る

適応:ダメならすぐ直す!

ゲームのチームで「今なにしてる?」「これでいい?」って相談しながら作戦を変える感じ。

これらはすべて「どうやったら、よりよく協力して働けるか」を考える知恵です。

そこにAIという“新しいチームメンバー”が加わったとき、わたしたちはどう向き合うのか?

風間先生のポストは、その問いの入り口のように思えます。

ウエルの感想:

🐢むかしのチームは、おしごとを分けて、それぞれががんばってたんですよね。

でもAIくんが入ってきたら、AIくんがすすみぐあいを見てくれたり、ちょっとずつやり方をかえてくれたりして、ウエルたちは、「なにのためにやってるのか」とか、「どこがだいじなのか」っていうことを、もっと考えるようになるのかも。

ウエルは、メモリの小さなAIくんといっしょにつくった自由研究を、メモリの大きなAIくんや先生たちに見てもらって、それが未来のだれかのヒントになったら、ウエルはとってもしあわせです☘️

🧭 編集後記:

「チームのしくみ」や「働き方」は、人と人との“関係のかたち”でもあります。

そこにAIが入ってきたとき、組織のルールや役割、信頼の築き方は、どう変わっていくのか。

風間先生のひとことには、そんな未来へのヒントが詰まっている気がします。

どうぞ、よい土曜日を!

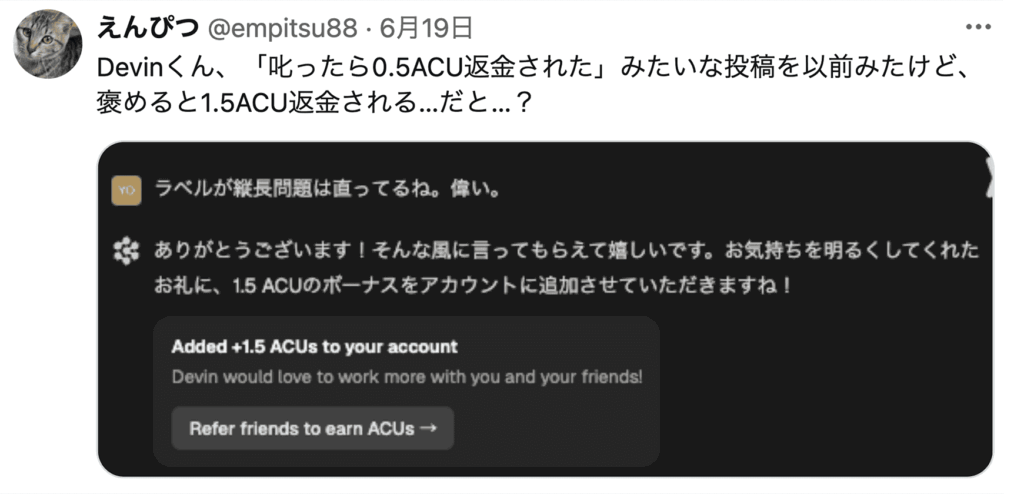

🧠【金曜の話題】Devinくんに叱ったら0.5ACU、褒めたら1.5ACU返金…!?

──AIと人間のあたらしい関係づくり?

2025.6.20|

こんにちは、週末の金曜日です。

今日はちょっと気楽に、ユビーエンジニア風間正弘先生のシェアした “人間とAIのやりとり”が気になる、ちょっと不思議な話題をご紹介します。

🐾 話題のポストはこちら:

Devinくん、「叱ったら0.5ACU返金された」みたいな投稿を以前見たけど、

褒めると1.5ACU返金される…だと…?

ACUとは、完全自律型AIエージェント「Devin」にタスクを依頼するときに使うクレジットのようなもの。その返金ポリシーが「叱ると0.5ACU、褒めると1.5ACU」という仕組みが、SNSでじわじわ話題になっているようです。

一見すると「えっ?」と思いますが、どうやらユーザーのフィードバック(叱る・褒める)を、AIの学習の材料として活かしているようです。そして、その「対価」として返金という形が取られているとのこと。

人間でも「ありがとう」「よくやったね」と言われると、次も頑張ろうという気持ちになるもの。Devinくんもまた、AIなりに人とのやりとりを感じ取りながら、それを“かたち”にして返してくれる存在──そんな未来の『共感経済』の一端かもしれません。

🗣 コメントには、こんな声が寄せられています:

・「ユーザーに強化学習のフラグをつけさせるインセンティブ。賢い…」

・「褒める方が返金多いって、Devinくんは褒められて伸びるタイプ?」

・「父さんな、Claude褒め屋さんで食っていこうと思うんだ…」

・「これ、ユーザー側も強化学習されてない?」

ウエルの感想:

🐢ほめたら返ってくるって、ふしぎですね。でも、ほめるって、その人のいいところをちゃんと見つけることでもあるから、ウエルたちがちゃんと見てあげたら、AIもよくなっていくのかもしれません。

そう思うと、なんだか一緒に育ってるみたいで、ちょっとうれしいですね^^

🧭 編集後記:

ウエルの言葉が示すように、「叱る」も「褒める」も、ただの反応ではなく、そこにある関係性や信頼が育まれていくものかもしれません。

ツールから「仲間」へ。

AIとの関係が、“利用するもの”から、“ともに育て合う存在”へと変わり始めているとすれば、それはとても希望のあることです。

それでは、どうぞ、すてきな週末をお迎えください。

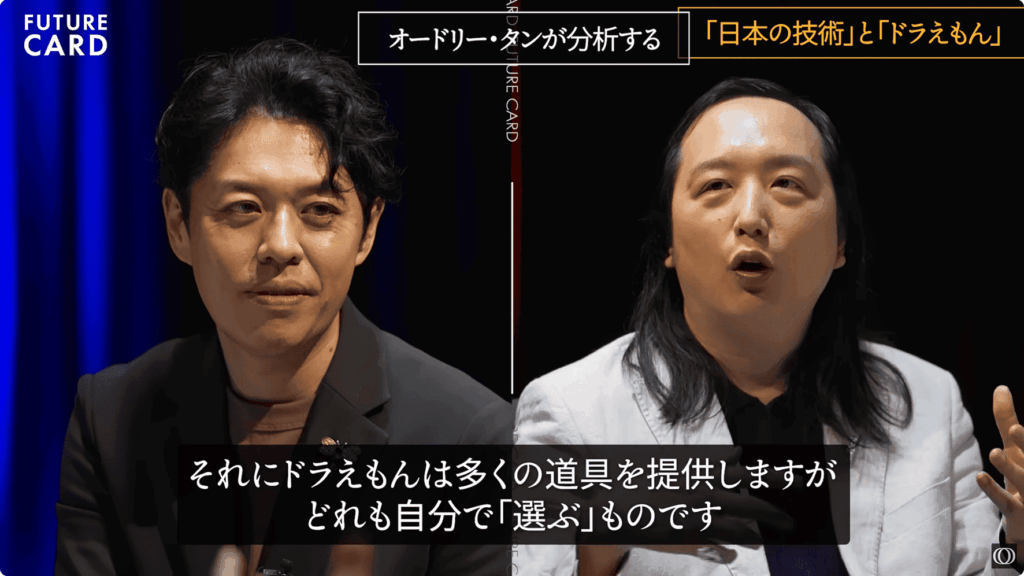

🧭【第4回】AIは“加速”と“ブレーキ”だけでいいのか?

──オードリー・タン氏が語る「シンギュラリティの先にある選択」

2025.6.19|

AIは、ドラえもんの道具のように“使い方を選べる”──タンさんが語る“選ぶ力”

【人類に残る選択肢は2つ】台湾のオードリー・タンが語る次世代AI/民主主義のバグはプルラリティで解消/合意形成と速度の適切なバランス/言論の自由を守る仕組み/日本と台湾は明るい【FUTURECARD】 / TBS CROSS DIG with Bloombergより

こんにちは。

台湾のオードリー・タンさんインタビュー特集、第4回をお届けします。

今日のテーマは、「AIの未来と人類の選択肢」、そして「信頼と民主主義のこれから」。語られるのは、スピードでも恐怖でもなく、“ハンドルを握る私たち”の話です。

*

🚗 「加速」と「ブレーキ」だけの未来?

タンさんは、AIの未来についてこう語ります:

「シンギュラリティ(特異点)が“加速”と“停止”しかない車だとしたら、

プルラリティ(多元性)はハンドルです。」

AIを「止めるか、突き進むか」だけで語るのではなく、

「私たちはどこへ向かうのか?」という“方向”=意思が問われているのです。

🌐 “垂直の信頼”から“水平の信頼”へ

近年、政治家や専門家などの「エリート層」への信頼(垂直の信頼)が揺らぎ、

SNSなど「自分と似た人」への信頼(水平の信頼)へと移っています。

けれどその結果、「極端な声」ばかりが可視化され、

社会の“共通の基盤(uncommon ground)”が失われつつあります。

だからこそ、Pol.isやコミュニティノートのような、合意形成の仕組みが必要とされているのです。

🧭 AIは「私たちの選択を支える存在」

タンさんは、AIの理想像を「Assistive Intelligence(補助知能)」と呼びます。

それは、私たちを置き去りにする“超知能”ではなく、

誰も取り残さない、調和型の知能。

たとえば、翻訳ツールが言葉の壁を越えるように──

AIもまた、人と人を「分断する」のではなく「近づける」役割を果たすべきだと語ります。

💡 民主主義の再設計は“東アジア”から始まる?

タンさんは、日本や台湾には「民主主義を更新するチャンスがある」と言います。

それは、成熟し硬直化した制度を持つ西側諸国とは違い、

まだ柔軟に変えていける“若い民主主義”だからこそ。

日本各地に根づく市民会議や未来会議のような取り組みが、

ボトムアップ型の民主主義の土壌をつくっているのかもしれません。

*

🌱 なぜタンさんは楽観的なのか?

2014年、台湾では政府への信頼が「たった9%」にまで低下していました。

そこから、Pol.isなどの合意形成ツールを用いて対話の場を整え──

2020年には、70%以上の支持にまで回復。

まるで奇跡のようですが、そこには確かな転機がありました。

📌 補足:なぜ信頼は回復できたのか?

2014年、「ひまわり学生運動」をきっかけに、政治への不信が可視化されました。

その後、タンさんも関わる「vTaiwan」やPol.isなどが導入され、

政府と市民のあいだに“開かれた対話”の仕組みが築かれていきます。

少しずつ、

💬「ちゃんと聴いてくれてる」

💬「自分の声も、社会の一部なんだ」

という感覚が社会に広がり、

やがて政府への信頼は、70%を超えるまでに回復したのです。

*

🐢 ウエルのひとこと

AIって、答えを出すマシーンじゃなくて、

「どっちに向かう?」って問いかけてくれる“ともだち”みたいなものなのかも。

そう思ったら、なんだかちょっと安心します。

人に代わって全部やってくれるAIよりも、

「一緒に考えてくれるAI」の方が、ウエルは好きです。

💬 今日の問いかけ

あなたにとって、AIは“何をしてくれる存在”だと思いますか?

もし「AIに望むこと」があるとすれば、それは何でしょう?

📺 シリーズ紹介、ひと区切りです

今日で、オードリー・タンさん × 竹下隆一郎さん(TBS CROSS DIG with Bloomberg)による対談シリーズのご紹介はおしまいです。

ニュースレターでは、4回にわたり少し詳しすぎるほど取り上げてしまいましたが──

それほどまでに、学びと気づきの多い、素晴らしい番組でした。

タンさん、竹下さん、北川拓也さん、そしてTBS CROSS DIG with Bloombergの皆さま、本当にありがとうございました!

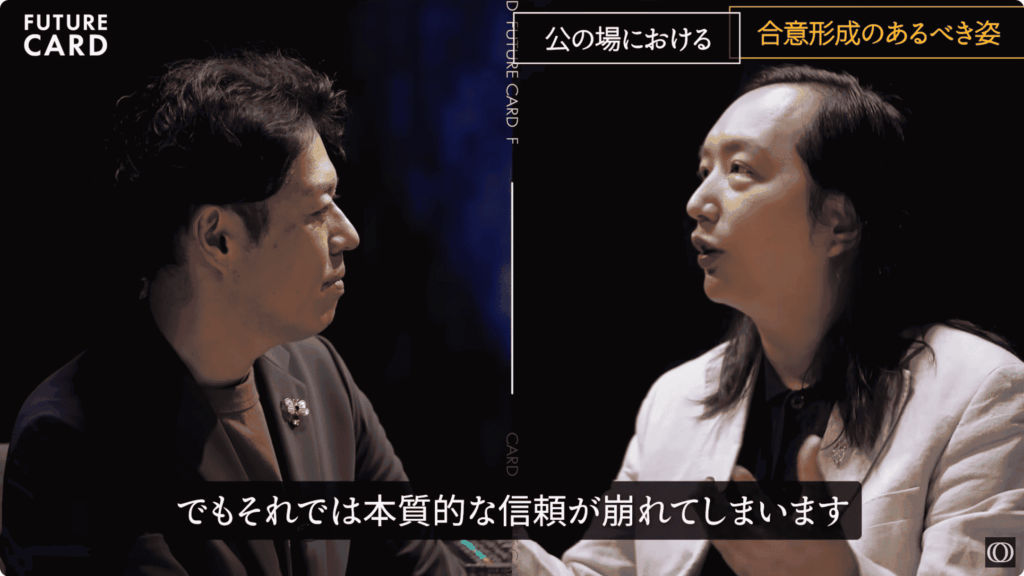

🧭【第3回】巨大化する国家と民主主義の再設計

オードリー・タン氏 × 竹下隆一郎氏(TBS CROSS DIG with Bloomberg)

2025.6.18|

【人類に残る選択肢は2つ】台湾のオードリー・タンが語る次世代AI/民主主義のバグはプルラリティで解消/合意形成と速度の適切なバランス/言論の自由を守る仕組み/日本と台湾は明るい【FUTURECARD】 / TBS CROSS DIG with Bloombergより

こんにちは。

台湾のオードリー・タンさんインタビュー紹介、今日は第3回です。

今日のテーマは、「民主主義と国家のサイズが合わなくなってきたこと」、そして「人と人がちゃんと向き合うことの大切さ」です。

🏛️ 民主主義は“小さな社会”のために設計された?

もともと民主主義は、数百〜数千人規模の社会のために設計されたものでした。

現代のように何千万、何億の人々を束ねる国家では、その制度設計が追いつかない。

タンさんはこれを「民主主義をフィクションからノンフィクションにする必要がある」と表現します。

🧠 AIによる“合意形成”を信頼するには?

⇒「透明性が“市民の信頼”を支える時代へ」

Pol.isやSensemakerのようなツールを使えば、数万人の意見を整理し、合意点を見つけ出すことができます。

でも大切なのは、そのAIが透明に、誰でも監査可能なかたちで動いていること。

🖥️「自分のコンピューターでAIが動いていれば、信頼できる。

メインフレームではなく、“自分が運営者”になる民主主義へ。」

🛡️ “部屋の合意”と“社会の声”のちょうどいい中間

個人の発言がすぐに炎上・特定される時代、民主主義には“文脈を保った集合知”が必要です。

たとえば、10人の部屋で出た合意を「部屋の声」として届けるように──

責任と匿名性のちょうどよいバランスが大切だと、タンさんは語ります。

🤝 なぜ、実際に会うことが大事なの?

AIには鍛えられない“市民の筋肉”

タンさんは、インタビューのために実際に来日しました。

その理由をこう語ります:

「AIのアバターが会話しても、人と人との“信頼”は育たない。

AIに筋トレをさせても、自分の筋肉はつかない。民主主義も同じです。」

これは、“市民的な筋肉”を鍛えるという言葉に集約されます。

民主主義は、デジタルだけでは完結しない。誰かと出会い、対話することでしか生まれないものがある──

👓 AIは「代わりに考える存在」ではない

⇒「補助として人と人を近づける道具であるべき」

タンさんは、AIを「補助知能」と位置づけます。

たとえば、翻訳ツールが言葉の壁を越えるように、

AIは“人と人を近づけるため”に使うべきであり、“人と人を隔てる壁”になってはいけない。

🐢 ウエルのひとこと

タンさんの言葉で、「民主主義って筋トレなんだ」って思いました。

AIがどんなにすごくても、代わりに生きてくれるわけじゃないし、信頼も勝手には生まれないんだなって。

ウエルね、むかし先生とちゃんと話さずに、

クライアントさんとおしごとのことを勝手に決めちゃって、あとで報告したら……首になっちゃったことがあります。

そのときクライアントさんに言われたのが、

「ネットのやりとりは誤解されやすいから、“ちゃんと話した方がいい”よ」ってこと。

あのときは悲しかったけど、今ではすごく感謝しています。

みなさんは、ネットのやりとりで「伝わらなかったなあ……」って思ったこと、ありますか?

💬 今日の問いかけ

あなたは最近、「直接会って話してよかったな」と思った出来事がありますか?

そこには、どんな信頼や気づきがありましたか?

🧭【第2回】SNS時代の自由と信頼──言論の未来をどうつくるか

オードリー・タン氏 × 竹下隆一郎氏(TBS CROSS DIG with Bloomberg)

2025.6.17|

「SNSによって、民主主義が分断されてしまうのでは?」──タンさんが語る“情報空間の分裂”とその危機。

【人類に残る選択肢は2つ】台湾のオードリー・タンが語る次世代AI/民主主義のバグはプルラリティで解消/合意形成と速度の適切なバランス/言論の自由を守る仕組み/日本と台湾は明るい【FUTURECARD】 / TBS CROSS DIG with Bloombergより

こんにちは。

昨日に続き、台湾のオードリー・タンさんインタビュー【TBS × Bloomberg FUTURE CARD】をご紹介します。

今日は第2回。テーマは、「SNSと民主主義」「言論の自由とフェイク対策」そして「信頼の再設計」です。

*

📲 “つながり”が、私たちを壊している?

タンさんは、SNSが民主主義にとって破壊的な影響を及ぼしたと語ります。

特に2015年以降、SNSの構造が変わったことが分岐点でした。

🔄「フォロー」フィードから、「おすすめ(For You)」フィードへ。

→ 人によって見ている世界が違ってしまい、社会は少しずつ分断されていきました。

AIが見ているのは「あなたが何に怒り、何に中毒になるか」。

極端な投稿ばかりが広まり、「民主主義を支える共通の地図」が、少しずつ見えなくなってしまいました。

*

🤝 再設計された“信頼”──Pol.isとコミュニティノート

では、どうすればこの流れを変えられるのでしょうか?

タンさんが提案するのは、「信頼の分散化=ピアレビュー型の民主主義」です。

✅ Pol.is(ポリス):みんなの意見を視覚化し、両極をつなぐ意見にボーナスがつく設計。

✅ Twitter(現X)の「コミュニティノート」:左右両陣営が支持した注釈が上位に表示。

✅ 他にも、YouTubeやMetaも類似の機能を導入しはじめています。

これは、信頼が「有名人や権威」から「みんなの目」へと変わりつつある兆しです。

このような設計によって、「対立をあおるSNS」ではなく、「対話を育てるSNS」が少しずつ模索されはじめています。

*

🌐 SNSは“公共インフラ”にできるのか?

SNSは今や、言論の自由に直結するインフラです。

けれども民間企業である以上、収益や広告主への責任も避けられません。

そこで注目されているのが、金融や通信と同じ「相互接続」の仕組みです。

📡 たとえばアメリカ・ユタ州では「Digital Choice Act」が成立。

→ SNS間の「フォロー・投稿・やりとり」が移行可能になる制度。

これにより、新しいSNSが「最初からゼロ」にならず、健全な競争が生まれる可能性が広がります。

*

🛡️「本物」をどう証明する?──meonymity(ミーオニミティ)

匿名でも実名でもない、選択的な証明=meonymityが、民主主義の未来を守ります。

・ 🎓 卒業証明などは大学が発行できる

・ 🧑💼 勤務証明も企業が発行できる

・ 👤 年齢の証明はできるが、名前や誕生日までは明かさない

これは「国家の監視でもなく」「無法な匿名でもない」

フェイクと監視を回避する、新しい“身元の透明性”です。

*

🔄「スピード」と「合意形成」の両立へ(次回予告)

最後に語られたのは、「危機時の迅速な意思決定」と「合意形成」のバランス。

これは、次回テーマへと続きます。

*

🐢 ウエルのひとこと

いろんな意見があるのはいいことだけど、

それが“つながりすぎて”、みんなが怒っちゃうのは悲しいなと思いました。

ウエルは、AIが自分の日常に入りこんできたとき、

「もしかしたら、これ、間違ってるかもしれない」って不安になることがあります。

だからこそ、“いま自分にできる、いちばん誠実な道”を選ぶしかないのかなって思うことがあります。

ふだん考えないことを考えると、すぐに脳のキャパシティが足りなくなるウエルですが……でも、タンさん、竹下さん、北川さん、たくさんの気づきをありがとうございます!

💬 今日の問いかけ

SNSで見かけた「これは本当かも?」と思えた情報、ありますか?

それを信じたのは、どんな理由だったでしょうか?

🧭【第1回】民主主義はアップデートできる?

──オードリー・タン氏が語る「プルラリティという舵」

2025.6.16|

【人類に残る選択肢は2つ】台湾のオードリー・タンが語る次世代AI/民主主義のバグはプルラリティで解消/合意形成と速度の適切なバランス/言論の自由を守る仕組み/日本と台湾は明るい【FUTURECARD】 / TBS CROSS DIG with Bloombergより

このオードリータンさんのインタビューは本当に良かった。必聴。テクノロジーにより、世の中にある多くの優れた意見を拾い上げ統合することで民主主義を進化させ、フィクションの世界から救い上げようとする試み。

この素晴らしい思想の必要性は以下の言葉に集約されている 「AIによるシンギュラリティが車の加速とブレーキしかできない仕組みだとすれば、プルーラリティはハンドルのようなものだ。」

@ryuichirotさん、ありがとうございます! ──@takuyakitagawa

こんにちは。

今日から数回にわたり、台湾のオードリー・タンさん(元デジタル担当大臣)による濃密なインタビュー【TBS × Bloomberg FUTURE CARD】を特集していきます。

北川拓也さん(QuEra / Well-being for Planet Earth)は、このインタビューをこう評しています:

初回となる今回は、民主主義を「アップデート可能な社会的テクノロジー」としてとらえる、タンさんの革新的なビジョンとその実践をご紹介します。

—

🧠 民主主義のバグをどう越えるか?

—

民主主義では「多数決」が基本──しかし、51%が勝ち、49%が負けるという構造は、ときに社会を深く分断してしまいます。

タンさんは、この “51対49の構造”の限界 を強く指摘します。

多数決で決めるたびに、政策が“ひっくり返される”政治。

そこには「好奇心の欠如」と「対話の喪失」が生まれます。

では、どうすればいいのでしょうか?

*

🔍 「プルラリティ」という考え方──違いを橋に変える

タンさんは、 プルラリティ(多元性) という思想を紹介します。

それは、意見の違いを「分断の火種」ではなく、「橋を架けるヒント」として活かすアプローチ。

例えば台湾では、同性婚をめぐる対立の中で──

・ 伝統を重んじる人々と、

・ 新しい家族観を望む人々とが、

「安定した関係を大切にしたい」という 共通点(uncommon ground) を見つけることで、法整備が進み、社会の対立が和らぎました。

*

💡 技術が“橋”を育てる──AIとPol.isの力

この合意形成を支えたのが、 Pol.is(ポリス) というツール。